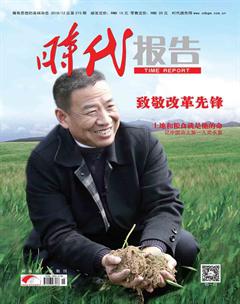

致敬改革先鋒

在十九大報告中,習近平總書記這樣說:“沒有高度的文化自信,沒有文化的繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興。”中國人的文化自信,不僅源自中華民族悠久的歷史,源自我們的文化積淀和精神信仰,更源自5000年來中華民族產生的一切優秀文藝作品,以及創作這些作品的德藝雙馨的文化大家。

一個時代有一個時代的文藝,一個時代有一個時代的精神。12月18日上午10時,慶祝改革開放40周年大會在人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會并發表重要講話。會上,王滬寧宣讀了《中共中央國務院關于表彰改革開放杰出貢獻人員的決定》。決定指出,黨中央、國務院決定,授予于敏等100名同志改革先鋒稱號,頒授改革先鋒獎章。其中,歌唱家李谷一、表演藝術家李雪健、作曲家施光南、作家蔣子龍、導演謝晉、作家路遙、文博專家樊錦詩七位文化文藝界人士在列。

李谷一的歌聲伴隨億萬中國人民走過了改革開放40年的歷史進程,經典歌曲傳唱至今。《鄉戀》成為“改革開放后第一首流行歌曲”;《難忘今宵》成為家喻戶曉、深入人心的春晚符號;《我和我的祖國》傾訴了世界各地中華兒女對祖國的真情摯愛。

從事戲劇影視表演工作40多年來,李雪健崇德尚藝,執著追求,形成了“含蓄、真誠、淳厚、樸實”的表演風格。一部《渴望》,成為轟動全國、感動億萬觀眾的里程碑式佳作。《焦裕祿》《李大釗》《趙樹理》《楊善洲》《橫空出世》等數十部影視、話劇作品中的形象深入人心。

《打起手鼓唱起歌》《祝酒歌》《在希望的田野上》……施光南用一首首膾炙人口的歌曲記錄了改革開放以來中國人民的奮斗歷程。把愛國作為音樂創作的永恒主題,謳歌改革開放,譜寫時代贊歌是他的創作堅持。他的作品充滿了對美好生活的向往、對祖國的熱愛、對中國傳統文化的弘揚和對重振民族精神的期盼,引起億萬人民的強烈共鳴。

蔣子龍對生活有著自身獨到的體會。 1979年創作并發表短篇小說《喬廠長上任記》,首開“改革文學”先河,被公認為新時期中國文學的一個里程碑。他始終把創作的著眼點放在人們關心的經濟改革領域,以雄放剛健的風格,把改革者的個性心理、精神風貌以及為現代化建設進行可歌可泣的奮斗表現得極具感染力。陸續發表的《開拓者》《赤橙黃綠青藍紫》《鍋碗瓢盆交響曲》等一系列表現工廠、城市改革的中短篇小說,對引領思想觀念轉變、推進改革實踐產生了積極影響,激發了全國上下的改革熱情。

謝晉,著名電影導演。上世紀五六十年代即有《女籃五號》《紅色娘子軍》等影片問世。改革開放后,謝晉以強烈的責任感、使命感和愛國主義情懷,投身電影事業,用鏡頭藝術記錄了普通百姓的命運變遷,熱情謳歌了人民群眾的真善美。他拍攝的《天云山傳奇》《牧馬人》《芙蓉鎮》《高山下的花環》《鴉片戰爭》等電影,深受觀眾喜愛,被譽為中國電影的民族魂。

深入生活、扎根人民,將文學創作融入改革開放偉大的實踐中,路遙用心、用情抒寫改革開放的故事。1991年,他創作完成了百萬字的長篇巨著《平凡的世界》。這部長篇巨著氣勢磅礴、風格沉郁,多角度多側面地展現了改革開放大潮帶給人們的巨大變化,激勵了一代又一代青年人向上向善、自強不息,積極投身改革開放的時代洪流。《平凡的世界》也因此而榮獲茅盾文學獎。

樊錦詩視敦煌石窟的安危如生命,扎根大漠,潛心石窟考古研究。改革開放以來,她堅持改革創新,帶領團隊致力世界文化遺產保護傳承,開創了敦煌莫高窟開放管理新模式,為世界文化遺產敦煌莫高窟文物和大遺址保護傳承與利用作出突出貢獻”。她被譽為“敦煌的女兒”。

本期,本刊懷揣對優秀傳統文化保護與傳承的敬畏之心,推出“致敬改革先鋒”特別報道,對改革開放40年以來當代中國最具代表性的文化藝術大家進行深度發掘,為讀者呈上對改革開放40年文藝發展最具詩意的表達,通過有情感、有溫度、有底蘊的人物呈現,彰顯藝術作品的時代之美、信仰之美、崇高之美。