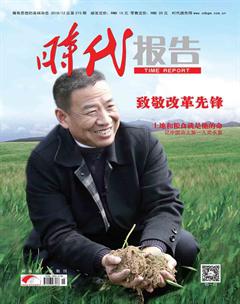

王留波:用雙腳丈量民意

2017年8月,在外地培訓的睢縣職業技術教育培訓中心第二教學部副主任王留波被單位領導的一通電話打的措手不及,那毋庸質疑的口氣蘊含著此項工作的重要與重視。從課堂到鄉村,就這樣,王留波成了城關回族鎮老關張村的駐村第一書記。

角色的突然轉換,讓王留波極不適應。確切地說,他已是學校派駐的第三任駐村第一書記。第一任,因年齡大加之工作繁重,突患腦梗回家休養;第二任,干了不到半年,也因身體不適而離開。待支部書記董超向村民介紹王留波時,稀稀拉拉的掌聲反映出村民對這個駐村書記的不待見。面對懷疑、漠視甚至敵視的眼神,王留波的心不由得“咯噔”了一下,況且,對于駐村扶貧他又一竅不通,脫貧工作如何去做心里沒底。可12年戎旅生涯給他注入了“硬漢”基因,臨陣脫逃回去咋向領導交差?落荒而逃豈不成了他人的笑柄?成王敗寇乃一念之差,留下,給自己一個臺階,努力了,付出了,既使干不好,起碼不后悔。于是,頭頂著駐村第一書記的“光環”,王留波選擇留了下來。

百姓的事

既然留了下來,就要明確駐村的目的。入夜,在新搬進的村室里,王留波在駐村的第一篇日記中這樣寫道:“相信群眾,發動群眾,凝聚群眾,依靠群眾,帶領群眾,敬畏群眾。”同時,他還把白天逐村入戶了解到的情況分門別類地一筆筆記錄下來。

百姓的事無小事,至此,與貧困戶共做一頓飯,宣傳一次政策,解決一個困難成了王留波日常。只要一有空閑,他不是去五保戶家看看失去父母的聾啞兒童,就是到村里孤寡老人家噓寒問暖。短短的時間,就為村里幾十位慢性病人辦理了慢性病卡,為多位中職貧困學生申請了“雨露計劃”……

村民司廣田突發腦溢血,好端端的一個家瞬間塌了天。在走訪中了解到這個情況后,如何幫他們渡過難關也成了王留波的心病。第二天天剛亮,他就到有關職能部門為司廣田申請大病醫療補助。后來,成了植物人的司廣田只要聽到王留波在他的床頭說話,都會有意無意地眨巴著眼晴。司廣田的兒媳李娜說,父親能聽懂王書記的話。

村民司建超年輕時就是村里的能人,辦事有主見,有想法,敢想,敢干,以前開過車,幫別人蓋過房送過板。用他的話說,因無一技之長,七十二行他“幾乎都干遍”,眼看已步入晚年,也沒找到一個致富的門路。王留波了解到這一情況,鼓勵他去外地學習養殖技術。司建超學成歸來,王留波又幫著他購買到100只好品種的湖山羊。司建超掰著指頭給記者算了一筆帳,從去年到現在,他的湖山羊由當初的百只到現在的千只,三個月出一次欄,每只200元盈利,一年下來就是“恁些”,他伸出兩個指頭比劃著,一臉的自豪!

吃水不忘挖井人,致富不能忘鄉鄰。眼下,司建超已與王書記商量準備成立養殖合作社,左鄰右舍有想搞養殖的,他愿意毫不保留地帶動大家共同致富。

進百家門,吃百家飯,嘮家常事,解百姓憂。一樁樁、一件件的實事、好事不僅讓村民謀到了好處而且享受到了福利,一時間,村民不但對他另眼看待,他還成了老百姓口中的“好人”“好官”。

筑巢引鳳

老關張村位于城鄉接合部,四季分明,空氣適宜,環境良好,交通便利,人口相對集中。但村里沒有集體經濟,村民掙錢的門道除了進城干個雜活就是長期出外打工。近幾年,村里外出務工返鄉的不在少數:一方面是因為沒有技術靠打零工,不但掙不到錢,反而在外風餐露宿,顛沛流離落下了一身的病;二則年齡大了,不容易找到合適的工作。俗話說,金窩銀窩不如自己的狗窩,一些在外打工的上了年紀的老人都紛紛回到了家鄉,然而家鄉的黃土地并沒有給他們帶來多少希望,于是再出去找工作,如此反復折騰,讓一部分村民因病或缺技術而成了貧困戶。目前,全村87戶貧困戶因缺技術的就有75戶。如貧困戶韓冬梅,原在南方沿海城市打工,因環境、氣候及緊張的工作節奏,患上了風濕性關節炎,兩個手指關節變形,治病花光了多年的積蓄,不能從事重體力勞動,只得回家打個零工。

守著青山還怕沒柴燒?天時地利人和,若筑巢引鳳,撥開云霧,指出一條脫貧路,老百姓想不富都難。想到這里,王留波興奮地一躍從床上跳起,挑燈夜戰,把老關張村的資源優勢畫了一個區位圖,哪兒“困”住了手腳,就從哪兒突破重圍。大網撒開,藍圖繪就,第二天天剛亮,他就回原單位找到相關領導把村里的情況詳詳細細、林林總總地抖了個遍。他的想法得到了馬國峰校長的大力支持,一時間,學校的農業專家帶著技術紛紛走進了老關張村的田間地頭,從養殖到種植再到果樹的培育、管理,理論與實踐,點與面的結合一點一點地講到了老百姓的心坎里。專家們講的用心,村民們聽的暖心,一個個課時下來,老百姓的心里透亮透亮的。

耳聽為虛,眼見為實。

貧困戶湯其領,以前種梨樹幾百株,收益不高,通過睢縣職業技術教育培訓中心農藝師劉青到果園講解、實踐,去年他家的幾畝梨園喜獲豐收,收入可觀。一人帶頭,全村效仿,一時間,村里的老百姓也紛紛找王留波支招,都想種果樹發家致富。見時機成熟,為了給群眾尋找到一個可持續的脫貧產業,去年10月份,在鎮黨委書記李紅星、副鎮長徐亞的大力支持下,他們來到河北滄州萬源棗樹種植基地考察,引進冬棗新品種早脆王。目前,老關張村已試栽果樹百余畝。

交通便捷,環境適宜,今年5月份,老關張村這棵梧桐樹迎來一只金鳳凰。副縣長賈毅帶領山東鳳彩生態農業有限公司老總來到睢縣,決定把在山東推廣試種的無公害綠色有機產品“奶奶家”哈密瓜、西紅柿、“紅寶石”草莓落戶老關張村。經過協商,該公司提供種苗、菌肥、種植技術,并以不低于市場的價格回收產品,達到農民、村委、企業三贏。這種保值式的種植模式很受群眾歡迎。

在老關張村南頭,一溜兒八個螞蚱大棚,便是螞蚱哥李東軍的“搖錢樹”。一年前,在外鄉搞螞蚱養殖的李東軍看到老關張村的區位優勢及一系列的優惠政策,便決定將他外鄉的十幾座螞蚱大棚一股腦兒全搬遷到這里……

在與李東軍的閑聊中,這位“螞蚱哥”不停歇地道起了他的“螞蚱經”。說起王留波書記,他一臉的喜氣,他說王書記是他的福星,不但幫他策劃營銷模式,還幫他籌劃養殖規模,沒有王書記,他的螞蚱產業也不會發展得這么好。目前,李東軍的八個大棚里飼養的螞蚱,年收入可達十多萬元左右。下一步,他要成立螞蚱養殖基地,傳授技術,回收產品,讓老百姓真正享受舌尖上的美味,讓各種風味的油炸螞蚱不但成為各大酒店的一張招牌菜,而且還要成為睢縣老關張村的一張名片。

為了讓農民掌握種植技術,王留波帶領村“兩委”班子開辦了農民夜校,把瓜棚當作教學課堂,把公司技術總監請到課堂上。同時,他們還選拔部分有意愿返鄉創業的知識青年,入選村里的科技人才庫。村委主任李玉光帶領村委一班人,主動擔當起了大棚的日常管理工作,他們說,通過入選到果蔬產業基地鍛煉學習,不僅學到了知識,還掌握了技術,關鍵是與農業專家的接觸開闊了視野,堅定了扎根農村創業的決心和信心。

今年10月底,12座大棚里的“奶奶家”哈密瓜已全部采摘,5座大棚里的西紅柿、“紅寶石”草莓正式入苗栽種。

堅強后盾

農村富不富,關鍵看支部;支部強不強,全靠領頭羊。基層是黨的執政之基、力量之源,也關系著脫貧攻堅的具體成效。

讓群眾代表評議黨員,黨員評議支委,牽涉群眾利益的事都要召開村“兩委”會,運用“四議兩公開”工作法,群眾的事讓群眾說了算。凡事亮到桌面上,這是王留波駐村以來對群眾的承諾,也是對村“兩委”的承諾。每月五日開展“黨支部主題黨日”活動,宣傳黨的政策,學習黨的章程。“做的每一件事,說的每一句話都要讓老百姓心服口服。要讓他們看到黨就是核心,就是他們的主心骨,就是他們的安全保護神。”

80多歲的老黨員董澤良,愛講黨史,講孝道,講年輕時他所經歷的種種磨難,講革命先烈打江山的不易。王留波對他非常尊重,遇事必征求這些老黨員的意見,傾聽他們的心聲。今年的7月1日,中國共產黨建黨日,王留波帶領村里的黨員及新培養的三名入黨積極分子,面向黨旗高舉右拳鄭重宣誓:“我志愿加入中國共產黨……隨時準備為黨和人民犧牲一切,永不叛黨。”無職黨員設崗定責,發揮現代遠程教育網絡的作用以及健全村務公開制度,群眾滿意度達到95%以上。

一份答卷

夜幕降臨,城關鎮老關張村的農家書屋里燈火通明。該村村民董孝錄早早地吃過晚飯和十多位村民結伴到此學科技、侃農經,充充電。

“這里什么書都有,我平常愛琢磨,有的書籍在市場上買不到,況且平時家務忙,也沒時間出去買書。”董孝錄說,他在這里通過自學,掌握了養豬、推拿和按摩技術,目前他養了50頭豬,長勢良好。

“從農業生產、致富點子到生活觀念,從李家的長毛兔飼養,到周家有誰到哪務工掙了多少錢……”該村村委委員周月平向記者聊起村里扶貧扶志又扶智的文化陣地,越聊越來勁,越侃嗓門越高,全然不顧一天的疲憊。他說,村民們有了“取經”的好去處,找到了致富的好路子,老百姓不但吃好喝好還要活出骨氣,活出精氣神。說完,他朝記者伸出拇指,說這個大贊是送給駐村書記王留波的,“他是黨的好干部,老百姓的主心骨”。

用雙腳丈量民意,用責任凝聚擔當。立足自身優勢和資源優勢,老關張村這片土地煥發出勃勃生機,特色養殖、轉移就業、金融扶貧、公益崗位和扶貧車間為貧困戶經濟增收開辟了多種途徑,王留波帶領群眾上項目、興產業,在脫貧路上留下了一串串閃光的足跡。生態蔬菜種植基地、養殖基地戶戶增收,庭院的“三清六改”,人居環境大大改善。小病不出門,大病有新型農村合作醫療,覆蓋率為100%,農村養老保險覆蓋率達100%,新建文化廣場、配套體育器材讓村民精神生活得到了愉悅。

把一件件好事、實事辦到了群眾的心坎上,把一個貧困村打造成了富裕鄉村、文明鄉村、美麗鄉村。“用忠誠擔當踐行駐村諾言,用實干干實助力脫貧攻堅,讓高高飄揚在脫貧攻堅一線的黨旗愈加鮮艷!”王留波的夢想不但實現了,而且在決戰決勝脫貧攻堅、助力鄉村振興的征程中向黨和人民交上了一份滿意的答卷。

編后 在豫東大地采寫第一書記的報告文學作家

脫貧攻堅戰是三大攻堅戰之一,整個國家上下一盤棋,全民一條心,迎戰2020全面小康社會的建成,《時代報告》順勢而上開設“特稿”欄目關注第一書記。也是在這一時期,郇巖首當其沖去一線采訪。睢縣是她的故鄉,她的身上,流淌著故土的血脈。由睢縣起,她采寫了《王志杰:百姓誰不愛好官》《趙紅珍:郭莊村的編外村民》《張克功:造福百姓,向夢想出發》《龔廣濤:用真心贏得民心》等奮斗在睢縣一線最為優秀的第一書記們。

郇巖是一位女性報告文學作家,早已過而立之年的她仍辛苦奔波于采訪一線。與年輕記者一同外出采訪,她往往比年輕人更有耐性,有時甚至晚上八九點鐘了,她的采訪還在進行中。每采訪一位第一書記,她的采訪筆記會有厚厚的一沓稿紙,有時甚至一次采訪用完一支水筆芯。憑借扎實的采寫功底贏得了家鄉人民的贊許。

郇巖的報告文學作品最大的長處在于“以情動人”。每每采訪歸來,她會借著采訪的余味細細致致地翻閱所有的采訪記錄,將能夠用上的每一句話甄選出來。初稿做成之后,她先讓自己的先生看。先生檢驗稿件的標準是,動情處能否讓人鼻頭發酸,潸然淚下。有些時候先生說,此段沒有讓他流淚的沖動。她就伏下身子再去做第二稿、第三稿……過了先生的第一關,稿件才傳給責編。

著名報告文學作家李春雷是1968年人,在第七屆魯迅文學獎揭曉之前,他作為“魯獎歷史上最年輕的報告文學作家”的記錄一直沒有被打破。在奔流文學院第六屆作家研修班上,他不無感慨地說,我已經50歲了,還是“最年輕的”。第七屆魯迅文學獎報告文學獎得主中,青年報告文學作家紀紅建(1977)脫穎而出。也由此,我們能夠某種程度上明白報告文學作家的辛苦。有很多年輕的報告文學寫作者說,報告文學太難寫了,不似小說、散文、詩歌,不出屋門也可以寫出來,而報告文學必得走出屋門,走到一線,走進火熱的人民生活中。

我們認為,報告文學作家郇巖,可以作為年輕報告文學寫作者的現實參照坐標。(董海燕)