老革命吳柳橋的傳奇人生

張友才

前言

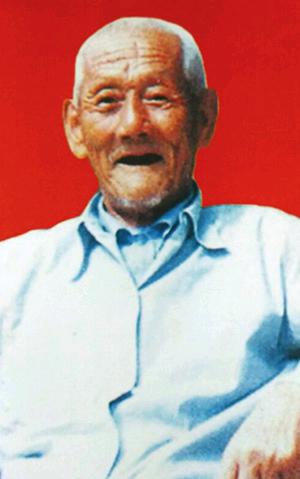

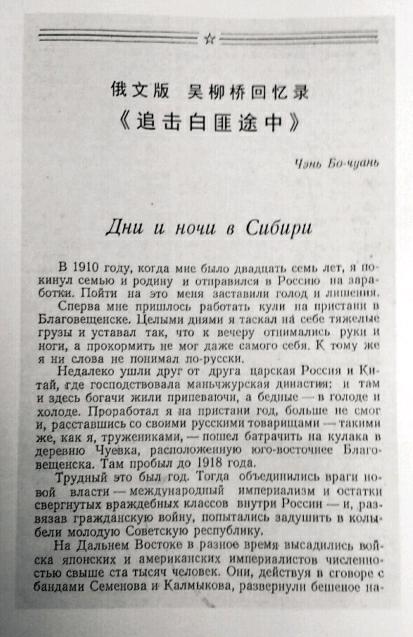

吳柳橋(1900年8月—1994年4月),曾用名吳繼亭,河北省棗強縣西故縣村人。14歲時只身到北京學徒,后又到天津碼頭當裝卸工。1917年2月被俄國沙皇政府招募為勞工,在烏勒斯克軍服廠當工人,在那一時期開始接受共產主義進步思想,并積極參加了布爾什維克(后改為蘇聯共產黨)領導的工人武裝組織。“十月革命”爆發后,又隨工人武裝參加了彼得格勒武裝起義。1918年,正式參加了蘇聯紅軍,為保衛蘇維埃政權與法西斯浴血奮戰。1930年12月,為參加中國革命只身回到祖國。1935年5月加入中國共產黨。在抗日戰爭和解放戰爭中,在華中冀南、江蘇、淮海等地區任區自衛隊長、農救會主任、運輸隊長等職務。1949年新中國成立后,被調任到中央人民政府政務院,相繼任供管科科長,東四塊玉和西四塊玉牛場場長及南郊農場(大興縣紅星公社)二分場黨支部書記、場長等職務。直到1980年離休。離休后仍然以一個普通黨員的身份積極參加黨組織活動,并在多所中、小學擔任校外輔導員,為培養社會主義接班人盡心盡力。

筆者曾有幸與吳老為鄰十余載,并與其三女兒蘭英是同學,又與其長子廣界同事多年。所以,在吳老生前經常到他家串門聊天,聽他講述很多親身經歷。為緬懷革命前輩,根據吳老的生前回憶和其子女的講述,特整理出一部分有關吳老的檔案與經歷以饗讀者。

知道了什么叫“革命”

1917年3月,吳柳橋剛好17歲,在成衣鋪學徒幾年后來到了天津碼頭,干著“扛大個”(搬運工)的活兒。一天,他看見工友正圍著港口墻上看什么,也湊了過去。原來,大家正在看墻上貼的一張告示。一打聽才知道,是俄國人到中國來招募華工。從招募條件看,有相當的誘惑力。吳柳橋動了心,心想:到哪兒都能憑力氣吃飯。就這樣,他毅然決然地報了名。

吳柳橋與一同到俄國當華工的七八十人在一起,坐著悶罐子車來到東北滿洲里,在車站待了一天后,又換上俄國的火車,到了遠東巴布什金一個叫烏金斯克軍服廠的地方當工人。當時正值第一次世界大戰末期,俄國正處于社會主義革命的前夜。

吳柳橋就是在這樣的革命形勢下來到烏金斯克軍服廠的。廠里有布爾什維克黨組織,因此,軍服廠里的工人階級覺悟都很高。吳柳橋通過與工人密切接觸,逐漸學會了簡單的生活用語。第一次聽到了什么叫“革命”,知道了“階級”和“剝削”,逐漸懂得了一些革命道理。知道了窮人受窮,是因為受地主階級的剝削和壓迫,只有革命,推翻整個資產階級,工人階級才能獲得徹底解放。這些簡單的革命道理,為吳柳橋以后回國投身中國革命打下了堅實的思想基礎。

加入烏金斯克游擊隊

1918年初,美國、意大利、日本、加拿大及中國的北洋政府等協約國組成干涉軍,在俄國遠東海岸登陸,直接武裝支援俄國白軍,并扶植傀儡政權,發動武裝叛亂。蘇維埃政權正處在帝國主義和國內武裝叛亂的夾擊中。在這種形勢下,吳柳橋響應布爾什維克黨的號召,毅然決然地離開了軍服廠,報名參加了烏金斯克游擊隊,成為了一名騎兵。由于他們班大都是和吳柳橋一樣的中國人,被游擊隊稱為“中國支隊”。他們追擊殲滅白匪,給前線紅軍送糧食和物資,攔截敵人運載武器的列車,打亂敵人的作戰計劃。由于吳柳橋小時候就喜歡騎馬擺弄牲口,沒有馬鞍的馬他都能騎,再加上他又會武術,所以打起仗來非常勇猛。中國支隊的騎兵也都像吳柳橋一樣勇敢,白匪最怕騎兵中的中國人。當時負責列寧安全的捷爾任斯基非常佩服和信任游擊隊騎兵中這支由中國勞工組成的驍勇善戰的騎兵部隊,還特意將“中國支隊”調往莫斯科承擔保衛和護送列寧的任務。

回國加入共產黨

1930年,吳柳橋聽同志說中國已經成立了像蘇俄布爾什維克一樣的共產黨,興奮之余便萌生了回中國參加革命的強烈愿望。他以治療寒腿病為名向上級提出了回中國療養的請求后,很快得到批準。就這樣,吳柳橋于當年12月回到了祖國。

為了找共產黨,他來到了北京。因為早就聽說中國共產黨的一個領導人——李大釗就住在北京,所以才先到北京,目的就是找李大釗,找共產黨。可他并不知道,李大釗已于三年前就被軍閥張作霖殺害了,共產黨組織也早已轉入地下。吳柳橋到北京找共產黨的愿望沒能如愿。無奈之下,他只好回到了已闊別14年之久的老家——河北省棗強縣的西故縣村。他用帶回的銀元置了幾畝地,一邊務農,一邊尋找共產黨。令他意想不到的是,他們村里就有黨的秘密組織。而且他的一個本家兄弟吳繼同還是這個組織的領導成員。其實,吳繼同早已注意到了他,經過相互接觸溝通,知道了吳柳橋的心思,就把他帶到了北吉利村,結識了當地中共地下黨組織的負責人趙輝。

1931年“九一八”事變后,東北全部淪陷,日本侵略者又步步侵占華北地區,實行燒光、殺光、搶光的“三光”政策。吳柳橋在當地共產黨組織的領導下,積極組織開展抗日宣傳,并在各村成立了農民“自衛隊”和“農救會”組織,組織農民挖封鎖溝、拆炮樓、為八路軍做軍鞋支援前線。1935年5月,經趙輝、吳繼同兩位同志介紹,吳柳橋加入了中國共產黨,并先后擔任了自衛隊長、指導員、支部書記。

遠派華中支援抗日

1939年3月,上級黨組織調吳柳橋到冀南五分區黨校學習受訓,受訓期間通過政治教員講全國抗日戰爭的形勢和黨的抗日民族統一戰線的政策,使吳柳橋眼界大開,思想覺悟也有了很大的提高。學習結束后,黨中央根據當時的抗戰形勢,作出了“鞏固華北、發展華中”的戰略部署。為了開辟華中抗日根據地,黨中央決定從華北選派一批干部支援華中地區。冀南五分區決定就從這次黨校學員中選派。積極報名的吳柳橋最終被選中遠赴江蘇省灌云縣支援抗日。

1941年1月,蔣介石發動了震驚中外的“皖南事變”,使新四軍受到了嚴重損失,也給華中抗日根據地的發展造成了極大困難。而吳柳橋工作的灌云縣,當地自衛隊里又出了叛徒,給地方武裝力量造成嚴重破壞,使華中抗日根據地的革命斗爭陷入低谷。上級黨組織要求灌云縣縣委盡快恢復各基層黨組織,克服暫時的困難,廣泛的發動群眾,堅持抗戰。吳柳橋便被派到湯溝鄉,和那里的黨組織接上了頭,開始恢復農救會、婦救會和兒童團等群眾組織,并動員青壯年參軍。為了壯大黨組織力量,灌云縣縣委注意把苦大仇深、階級立場堅定的群眾發展為黨員。在這一時期,僅吳柳橋一個人就介紹了十幾名表現積極的同志入了黨。后來,他們都在抗日斗爭中成為了革命的骨干力量。endprint

經過半年多的不懈努力,灌云縣各鄉村相繼恢復建立了黨的組織。農救會、婦救會、兒童團等群眾組織也都很快建立起來。后來,上級黨組織又派吳柳橋到沭陽、漣水等縣負責組建農救會。在當地黨組織的配合下,經過一年多的努力工作,在沭陽縣的蔣家圍子村召開了全分區6個縣的農救會成立大會。華中根據地的軍民堅持敵后抗戰,得到了空前的鞏固。

做好解放戰爭后勤服務工作

抗戰結束后,部隊和地方武裝開始休整,為了解決部隊的軍衣問題,組織上了解吳柳橋在俄國軍服廠工作的經歷,就派他為部隊籌備軍衣。他依靠根據地政府,組織群眾籌款、買布,并自己動手開辦染房,把布染成灰色,再制成軍衣,使部隊和地方武裝及時換上了新軍衣。為了改善部隊和地方武裝的伙食,使部隊休整好,吳柳橋又奉命組織辦農場。他帶領群眾開墾閑置的荒地種菜、種糧、養豬、養羊,使部隊和地方武裝的伙食得到了明顯改善。

1948年11月,淮海戰役打響了。吳柳橋所在的華中五分區的地方部隊和根據地的廣大百姓都參加了這次戰役。吳柳橋時任運輸大隊長,組織群眾運糧運彈藥,還到連云港運鹽。這些物資都是用馬車和小推車運往前線,吳柳橋總是跑在最前面,每天跑百十里路是常事兒。就這樣,在廣大人民群眾的支援下,解放軍華東野戰軍英勇奮戰兩個多月,終于取得了淮海戰役的偉大勝利!

從河北保定到中南海

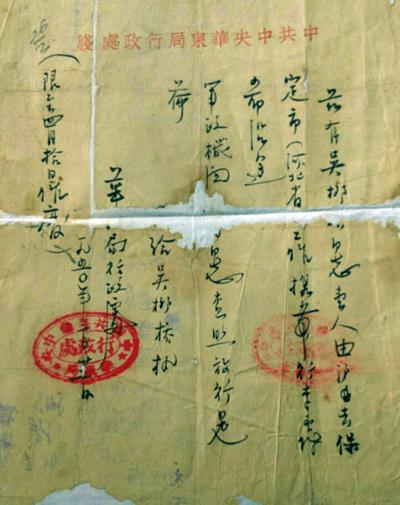

新中國成立不久的1950年3月,吳柳橋接到上級通知,調他到河北省保定市工作。至今,吳柳橋家中還保存有當時由中共中央華東局行政處給吳柳橋開具的介紹信。

接到通知后,吳柳橋在報到前先回河北棗強縣家里看了看。算起來,他從1939年被選派華中離家到現在,已經整整十一個年頭了。由于時間緊,吳柳橋僅在家待了兩天,就告別家人趕往保定報到。本以為就留在河北工作,誰知在保定沒有停住腳,又用馬車把他送到了北京的中南海。這時他才知道,他被調到了政務院供管科。

剛一到中南海,周恩來總理就把他們這些剛調來的同志集中到懷仁堂給大家講話。記得當時周總理說:“當時派你們南下,是革命的需要,現在又調你們北上,仍然是革命的需要。你們承擔著黨中央、政務院后勤保障的光榮任務,希望大家努力把工作做好。”那天,吳柳橋激動地一夜沒睡,他暗下決心,一定把供管工作做好,絕不辜負周總理的囑托。就這樣,吳柳橋又投入到緊張的工作中。

移哪兒哪兒活的農場場長

為保障中南海牛奶供給,供管科決定成立牛奶場。因為吳柳橋有組織辦農場的經驗,就主動要求去籌建牛奶場。牛奶場選址在了天壇附近的東四塊玉,吳柳橋親自到內蒙古調來了十幾頭奶牛。就這樣,一個小型的政務院牛奶場在吳柳橋的努力下建了起來,他被任命為場長。

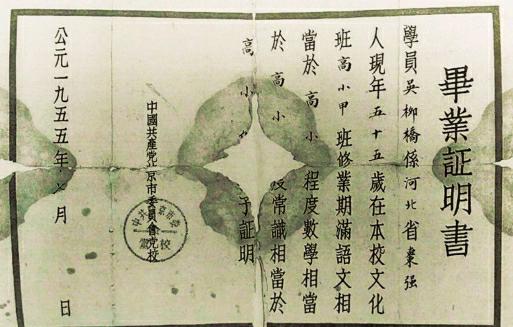

1952年5月,根據政務院下達的“機關生產統一管理”的指示,將包括政務院牛場在內的十二個小型牛場劃歸北京市管理,并合并成立了西苑牧場。吳柳橋也就隨著來到西苑牧場工作。西苑牧場成立后不到一年,1953年4月又決定將西苑牧場交由北京市農林局接管,而在這一時期,吳柳橋又被派到北京市委黨校學習進修,直到1955年7月畢業。

1955年底,根據中央“在市郊發展奶牛”的指示精神,已于1954年10月組建完成的國營南郊農場決定,在已有的五里店農場和德茂牛場的基礎上,再籌建一個大型的牛場,地址選在了亦莊。剛從市委黨校學習期滿的吳柳橋即被派往亦莊,投入到籌建亦莊牛場的工作中。經過近一年的緊張施工,亦莊牛場建成并投入使用,吳柳橋也就被留在了亦莊。用他自己的話說:“我就是一棵柳樹,移到哪兒就能在哪兒活。”

1957年,南郊農場將下設的幾個作業站相繼改建為幾個分場,即德茂地區為一分場,亦莊地區為二分場,和義地區為三分場,舊宮地區為四分場,金星地區為五分場。吳柳橋被任命為二分場的支部書記。1960年,吳柳橋已滿六十歲,便從領導崗位上撤下來了。但吳柳橋是個閑不住的人,一直在發揮著傳、幫、帶年輕干部的積極作用。

只要有一分熱就要發一分光

晚年的吳柳橋身體弱了,腿腳也不靈便了,但他仍然閑不住,又義務擔任起十多所中小學校的校外輔導員,給孩子們講革命傳統,自覺承擔起教育培養革命事業接班人的大事。在他生前的筆記本上,詳細記載著他準備到哪所學校作報告的記錄。近的有亦莊小學、鹿圈中學,遠的有金星中學、大興師范。他九十二歲高齡時,又欣然接過東高地二中“校外輔導員”的聘書。家里人勸他,您這么大歲數了,別到處去了。可他卻說:“只要有一分熱就要發一分光。”

1994年初,吳柳橋被檢查出患肺癌晚期,不得不住進了醫院。兒女們一直守護在病床前,精心伺候這位為革命奮斗一生的好黨員、好父親。當三女兒蘭英問他還有什么未了的心愿時,吳老用微弱的聲音斷斷續續地說:“我唯一的心愿,就是想再到江蘇老區一趟,看看那里鄉親們現在日子過得怎么樣了!”

1994年4月10日,吳柳橋同志病逝。南郊農場(紅星公社)黨委在八寶山革命公墓為吳老舉行了隆重的追悼會。當時,北京市農工委、中共大興縣委、北京市農場局有關領導參加了追悼會,為這位革命一生的老人送最后一程。

吳柳橋的骨灰被安放在八寶山革命公墓,紅軍墻上特意為他鐫刻了十四個大字“一生革命闖南北,無私奉獻天地寬。”這是黨和人民對吳柳橋同志一生的高度概括和評價。endprint