尬:我們時代的不合時宜

譚山山

“現(xiàn)實使你麻木,你以為自己已經(jīng)徹底冷漠,再也不會有任何感覺……突然一下,尬!你又找回了活著的感覺。”忽然之間,“尬”成了一個熱詞。

它可以是一種態(tài)度:面對窘境,保持歡喜。雖然很多事情看不懂、看不慣,但只要保持“尷尬而又不失禮貌的微笑”,至少可以減輕無力感。

它可以是一種自嘲:面對自我,保持放松。在被別人嘲笑之前,搶先自命為“尷尬癌患者”,意思是“我慫了,你看著辦”。

它可以是一種萬能構(gòu)詞法:面對復(fù)雜,保持隊形。繼尬舞之后,尬唱、尬聊、尬撩、尬演、尬拍等詞應(yīng)運而生。《深夜食堂》華語版一舉貢獻(xiàn)了倆:尬煮、尬植——這就相當(dāng)尬了。

它還可以是一種表情:面對僵局,保持矜持。沒有比微信“捂臉”表情更能直觀地體現(xiàn)尬的了,如今,“捂臉”已經(jīng)取代“笑cry”,成為坊間表情。

因此,有論者提出,除了“喪”,“尬”也是2017年度漢字的有力競爭者。相較于“喪”,“尬”的外延和語境更廣,世相百態(tài),各種奇葩,以及種種豐富而又微妙的情緒,都能一“尬”以蔽之:×××讓我尷尬癥都犯了。

“現(xiàn)實使你麻木,你以為自己已經(jīng)徹底冷漠,再也不會有任何感覺……突然一下,尬!你又找回了活著的感覺。”界面新聞的歪樓君在介紹一組小確喪漫畫時,如此描述“尬”所帶來的驚喜和意外。

“尬”:一面拘謹(jǐn)違和、一面放飛自我

尬,正是后現(xiàn)代生活圖景的其中一幕。從尷尬演化為尬,是有跡可尋的:先是“尷尬癌患者”在春節(jié)這種特殊時段(城市與鄉(xiāng)村、不同價值觀的碰撞)紛紛上傳自己有過的尷尬經(jīng)歷,引起普遍共鳴,獲得病毒式傳播效應(yīng);不少人是把這些尷尬經(jīng)歷當(dāng)成段子來看的,這使得其中惡搞和戲謔的成分被突出,掩蓋了原本的困窘和焦慮,尷尬的調(diào)性開始改變。接著,鄭州尬舞天團(tuán)的出現(xiàn),讓“尬舞”一詞進(jìn)入大眾視野。

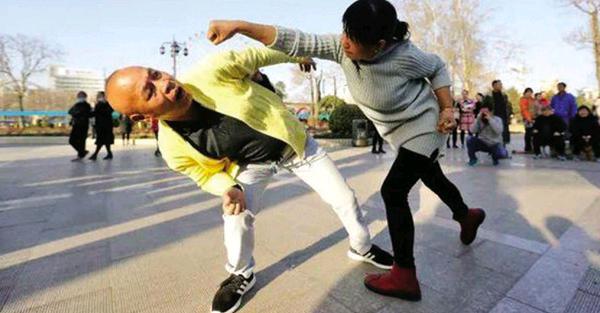

“尬舞”又叫battle,本是街舞專業(yè)用語,俗稱斗舞。王尼瑪把大爺大媽的魔性廣場舞定義為“尬舞”,尬取尷尬之意,斗舞就變成了尷尬地跳舞。

但也正是大爺大媽們的自得其樂、旁若無人,給尬舞賦予了新內(nèi)涵:鄉(xiāng)鎮(zhèn)審美的自我表達(dá)。城市精英帶著審丑和獵奇目光觀看,覺得尷尬,大爺大媽們可不在乎,自己開心就好。連帶著,“尬”也具備了一體兩面:一面是拘謹(jǐn)違和,一面是放飛自我。

至此,“尬”脫離了尷尬,開始單飛。一個典型的例子是:2017年春晚流行語“好尷尬啊”,讓年輕人覺得“好尬”。也就是說,“好尷尬啊”的表述太陳舊了,它急于討好流行文化的企圖也太明顯了,所以,它就尬了。

至于“尬”從一種情緒表達(dá)轉(zhuǎn)化為“帶流量節(jié)奏的內(nèi)容寵兒”,有賴于眾多內(nèi)容創(chuàng)作者圍繞“尬”的創(chuàng)作和傳播。它成為新媒體小編和段子手的選題——“來啊,互相尬圖啊”、“什么時候聊天變得這樣尷尬,就不能來段freestyle嗎?”;它成為短視頻的熱門題材,因為尷尬場景具有共情性——比如,通過混剪,讓漫威英雄來個全員尬舞;它也成為品牌營銷的梗——滴滴推出題為“你所有的尬,看完就會消失”的廣告文案,列舉與出行有關(guān)的尷尬場景,打的還是共情牌。至于綜藝,也要有“尬”點,《十三邀》如此,《中國有嘻哈》也如此。

發(fā)表在“全媒派”的一篇文章曾這樣解讀“尬”:“尬”在貢獻(xiàn)熱度與話題資源的同時,也建立了自身符號意蘊的種種分支——與內(nèi)在自我相關(guān)聯(lián)的隱蔽情感和生活體驗,承認(rèn)這一情緒之后的共鳴感染和自我放飛,以及與草根文化結(jié)合的坦率直接的表達(dá)。

“尬”:一種退讓、一種自我保護(hù)

從尷尬到尬,只少了一個字,但表現(xiàn)的情境截然不同:尷尬是真尷尬,是一種混合著困窘和焦慮的情緒;尬則是假尬,既是一種退讓,也是一種自我保護(hù),“尷尬癌患者”的表象之下,隱藏著恨鐵不成鋼的自戀。

英國人可能是世界上最了解尷尬的民族。曾有一份調(diào)查讓英國人列舉感到尷尬的50件事,打嗝、交通燈亮?xí)r急剎車、食物粘在臉上排在前三位;此外,忘記人名、腋下透出汗?jié)n、說話破音等都會讓英國人臉紅。該調(diào)查報告顯示,五分之一的受訪者在公共場合發(fā)言時有過不堪回首的難堪回憶,七分之一的受訪者則表示戀情曾因發(fā)生了尷尬的事而告吹。

紳士傳統(tǒng)要求英國人在任何情況下都得保持沉著冷靜,尷尬就意味著失控,是英國人所不能忍受的。因此英國人避免尷尬,靠的是自律,以及某種程度上的社交自閉癥,以減少出錯的風(fēng)險。愛爾蘭人則不然,他們最懂得化尷尬為尬的真諦:既然“空氣突然安靜”讓人尷尬,那就用話語填滿虛空。

愛爾蘭作家梅芙·賓奇曾撰文描述愛爾蘭人和英國人在社交上的迥異做法:“如果你在倫敦某個巴士站跟人搭話,他們會以為你要跟他們回家、跟他們一起生活,他們開始驚恐起來,趕忙躲開。在愛爾蘭,如果你在戲院排隊買票,你就得跟身邊的無論什么人扯幾句。而在英國,你必須直視前方,好像你孤單單地置身于一百畝的荒野中央。”

王蒙曾在《躲避崇高》一文中描述以王朔為代表的一代人如何“拼命躲避崇高”:“他們頗多智商,頗少調(diào)理,小小年紀(jì)把各種崇高的把戲看得很透很透。他們不想和老師的苦口婆心而又千篇一律、指手畫腳的教育搭界。他們不想驅(qū)逐老師或從事任何與老師認(rèn)真作對的行動,因為他們明白,換一個老師大致上也是一丘之貉。他們沒有能力以更豐富的學(xué)識或更雄辯的語言去戰(zhàn)勝老師,他們唯一的和平而又銳利的武器便是起哄,說一些尖酸刻薄或者邊應(yīng)付邊耍笑的話,略有刺激,嘴頭滿足,維持大面,皆大歡喜。”

當(dāng)年的王朔們,也就是今天自稱“尷尬癌患者”的年輕人。他們以一種尚屬平和的方式(某種程度上有點消極),來消化一切無解、無語之事。

“唉,感覺尬尬的。”在這樣的感慨中,他們得到了心理的平衡。他們甚至學(xué)會了給自己加戲,更好地享受這種“尬”。

(陳心薦自《新周刊》)endprint