艾司西酞普蘭與西酞普蘭治療癲癇合并抑郁障礙患者臨床療效對比觀察

殷 莉

(湖北省黃岡市黃州區康泰精神病醫院,湖北 黃岡 438000)

抑郁是癲癇患者常見的精神障礙,統計顯示:癲癇患者的抑郁發生率較正常人群顯著提高,尤其是復發性和難治性癲癇患者的抑郁障礙發生率更高,抑郁障礙與癲癇相比對患者的生活質量影響更加嚴重,導致癲癇患者的自殺風險提高,已經引起臨床醫生的高度重視[1]。目前治療癲癇的首選方法仍然是藥物治療,因此探索有效、安全的藥物治療癲癇合并抑郁障礙具有重要的臨床實踐意義。本文旨在對比艾司西酞普蘭與西酞普蘭治療癲癇合并抑郁障礙患者的臨床療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:選取本院精神科2014年7月~2017年2月收治的74例癲癇合并抑郁障礙患者作為研究對象。納入標準:患者在癲癇發作時的臨床表現符合癲癇的診斷標準,行腦電圖檢查提示癲癇,頭顱CT和磁共振成像檢查均顯示正常,癲癇的病程在3個月以上,發作頻率每個月1次以上,HAMD和MADRS評分提示患者合并抑郁障礙。排除標準:肝腎功能異常,頭顱CT和磁共振成像檢查顯示存在腦出血、腦梗死、腦腫瘤等中樞神經系統疾病,既往服用抗癲癇藥物和抗抑郁藥物,妊娠期和哺乳期婦女。根據隨機數字表分成觀察組和對照組各37例,其中觀察組男12例,女25例,年齡21~63歲,平均(35.12±5.01)歲,病程1~10年,平均病程(4.21±0.95)年,發作頻率1~5次/月,平均發作頻率(2.61±0.52)次/月,對照組患者男15例,女22例,年齡22~66歲,平均(35.67±5.23)歲,病程1~10年,平均病程(4.18±0.87)年,發作頻率1~5次/月,平均發作頻率(2.58±0.49)次/月,對比分析兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2治療方法:兩組患者均給予抗癲癇藥物治療,賽諾菲(杭州)制藥有限公司提供的丙戊酸鈉緩釋片(商品名:德巴金,批準文號:國藥準字H20010595,規格:500 mg*30 s)500 mg,1次/d,對照組在常規治療的基礎上給予江蘇恩華藥業股份有限公司提供的西酞普蘭片(商品名:泰納,批準文號:國藥準字H20051923,規格:20 mg)初始劑量:20 mg,1次/d,根據患者病情和耐受情況調整劑量,最大劑量40~60 mg/d,觀察組患者在常規治療的基礎上給予四川科倫藥業股份有限公司提供的艾司西酞普蘭(商品名:草酸艾司西酞普蘭片,批準文號:國藥準字H20080788,規格:10 mg)初始劑量:20 mg,1次/d,根據患者病情和耐受情況調整劑量,最大劑量20 mg/d,兩組患者在治療前、治療后8周、16周進行評價。

1.3觀察指標:①臨床療效評價:根據患者的臨床癥狀、HAMD評分制訂臨床療效評價標準,痊愈:患者治療后癲癇癥狀得到控制,HAMD評分低于7分,夜間睡眠超過6 h;顯效:患者治療后癲癇發作次數減少一半以上,HAMD評分降低一半以上,夜間睡眠時間超過5 h;有效:患者治療后癲癇發作次數減少1/3以上,HAMD評分降低1/3以上,夜間睡眠時間超過4 h;無效:患者治療后癲癇發作次數無顯著減少,甚至增加,夜間睡眠時間不足4 h,總有效率=痊愈率+顯效率+有效率;②漢密頓抑郁量表(Hamilton Depression Scale,HAMD):Hamilton于1960年編制,是臨床上評定抑郁狀態時應用得最為普遍的量表,焦慮/軀體化、體重、認識障礙、日夜變化、阻滯、睡眠障礙、絕望感7個因子組成,總分能較好地反映病情嚴重程度,即病情越輕,總分越低;病情越重,總分越高[2];③蒙哥馬利抑郁評定量表(Montger-Asberg,MADRS):可以反映抗抑郁治療的效果,監測患者的病情變化,觀察到的抑郁 、 抑郁敘述、內心緊張、睡眠減少 、食欲減退、注意力集中困難、懶散、無能感、悲觀思想、自殺觀念10個項目,采用0~6分的7級記分法反映:0-正常-到6-嚴重抑郁,總分<10分為無抑郁癥狀,11~35分為中、輕度抑郁,≥36分為重度抑郁[3]。

2 結果

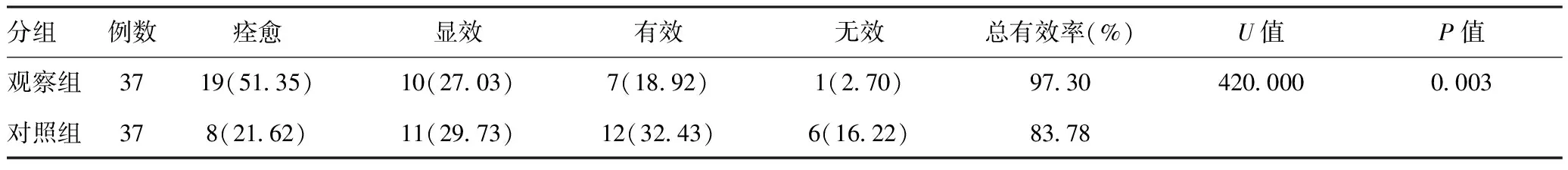

2.1臨床療效比較:治療后觀察組患者臨床療效與對照組患者相比顯著提高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1兩組患者臨床療效比較[例(%)]

分組例數痊愈顯效有效無效總有效率(%)U值P值觀察組3719(5135)10(2703)7(1892)1(270)97304200000003對照組378(2162)11(2973)12(3243)6(1622)8378

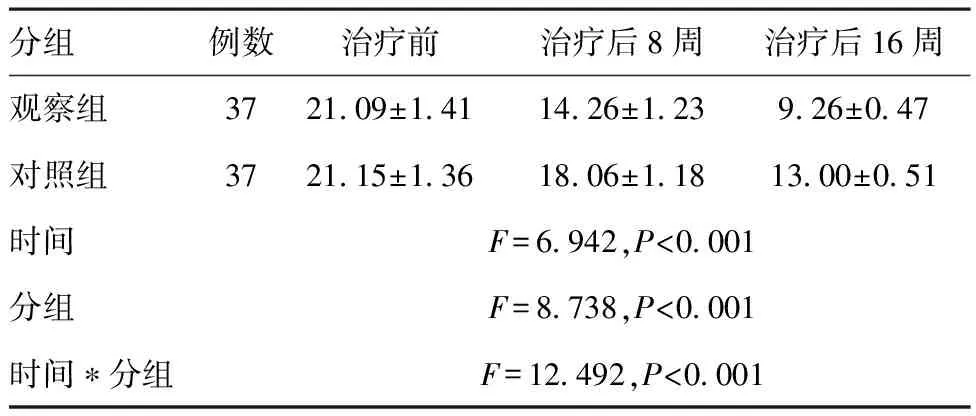

2.2兩組患者治療前、治療后8周、16周HAMD評分比較:治療前兩組患者HAMD評分差異無統計學意義(P>0.05),治療后8周、16周兩組患者HAMD評分均呈現下降趨勢,并且觀察組患者HAMD評分下降程度更為顯著,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3兩組患者治療前、治療后8周、16周MADRS評分比較:治療前兩組患者MADRS評分差異無統計學意義(P>0.05),治療后8周、16周兩組患者MADRS評分均呈現下降趨勢,并且觀察組患者MADRS評分下降程度更為顯著,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

分組例數治療前治療后8周治療后16周觀察組372109±1411426±123926±047對照組372115±1361806±1181300±051時間F=6942,P<0001分組F=8738,P<0001時間?分組F=12492,P<0001

分組例數治療前治療后8周治療后16周觀察組372927±2132016±1841337±125對照組372935±2112409±1871692±122時間F=5229,P=0021分組F=8702,P<0001時間?分組F=14537,P<0001

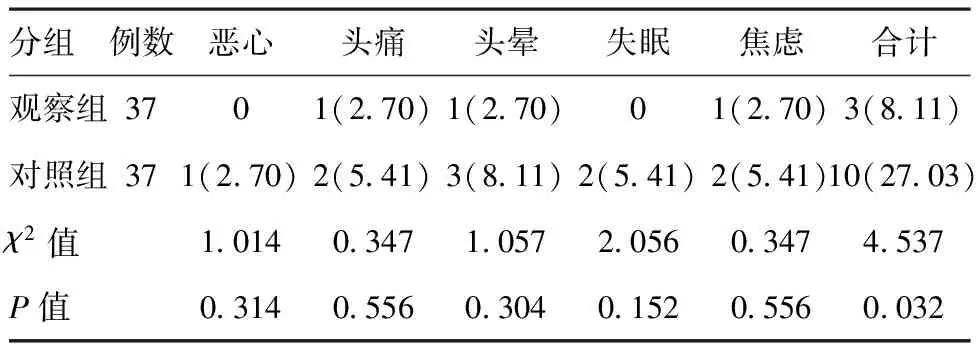

2.4安全性分析:治療后觀察組不良反應發生率較對照組顯著降低,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4兩組患者不良反應發生情況比較[例(%)]

分組例數惡心頭痛頭暈失眠焦慮合計觀察組3701(270)1(270)01(270)3(811)對照組371(270)2(541)3(811)2(541)2(541)10(2703)χ2值101403471057205603474537P值031405560304015205560032

3 討論

國內外學者認為癲癇合并抑郁的發病機制尚未清楚,部分學者認為癲癇與抑郁障礙存在相同的生物學基礎,癲癇與抑郁的發病均與神經遞質的減少密切相關,其可能的發病機制為:①NE、5-HT等單胺類神經遞質的活性受到抑制,促使5-HT受體親和力降低,誘發抑郁障礙的發生。同樣NE、5-HT等活性受到抑制后,加速患者癲癇的發作,癲癇的發作頻率增加,病情加重,使用抗抑郁的藥物可以阻斷癲癇的發生;②癲癇反復發作,損傷患者的大腦,導致腦代謝功能發生變化,出現功能性失調,對患者的情緒造成影響,誘發抑郁障礙;③癲癇患者常會出現羞辱感、緊張等負性心理因素,導致抑郁障礙的發生率提高[4]。

目前臨床上針對癲癇的治療方法有控制發作、藥物治療、手術治療、預防等四個方面,其中做主要的是通過藥物治療控制癲癇的發作。丙戊酸鈉是目前臨床上常用的治療癲癇的首選藥物,是一種非鎮靜的抗驚厥藥物,臨床效果顯著,尤其是通過口服服藥的吸收率較高,其主要作用機制為:藥物作用于患者的中樞神經系統,降低γ氨基丁酸轉化酶、活化谷氨酸脫氧酶的活性,增加γ氨基丁酸的合成,減少其降解,神經元的興奮性受到抑制,起到減少癲癇發作的作用[5]。西酞普蘭為選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑,其選擇性最強,不影響其他遞質活性的同時乙酰膽堿受體的作用不受影響,服藥后出現認知功能減退、鎮靜等方面的危險性較低。使用西酞普蘭治療癲癇合并抑郁患者,在治療抑郁障礙的同時也能夠有效治療癲癇,其機制為:活化內源性5-HT 及其受體而起到治療的作用。試驗研究發現:西酞普蘭達到相應的血藥濃度后抗抑郁的作用顯著,并且患者的癲癇發作得到控制,基本上不會出現惡化的現象[6]。艾司西酞普蘭是一種新型選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑,是西酞普蘭的S-異構體,具備西酞普蘭不但使5-HT轉運體的作用受到抑制,并且抑制5-HT 再攝取,因此其治療抑郁障礙的效果更優。

本研究顯示:艾司西酞普蘭治療的患者臨床療效總有效率為97.30%,而采用西酞普蘭治療的患者臨床療效總有效率僅為83.78%,HAMD、MADRS量表均是評價患者抑郁狀況的指標,艾司西酞普蘭治療的患者治療后8周、16周HAMD、MADRS評分下降程度更為顯著,并且艾司西酞普蘭治療的患者不良反應發生率顯著降低,僅為8.11%,安全性更高,艾司西酞普蘭治療癲癇合并抑郁障礙的效果更優,安全性更好。艾司西酞普蘭比起西酞普蘭治療癲癇合并抑郁對5-HT 再攝取的5-HT 轉運體抑制作用更強,其與α、β受體、乙酰膽堿的親和力極低,使得患者服藥后心腦血管系統的不良反應減少,同時艾司西酞普蘭吸收更好,起效更快。

綜上所述,艾司西酞普蘭比起西酞普蘭治療癲癇合并抑郁障礙效果更優,安全性更好,值得推廣。

[1] 穆朝娟,張 濤.癲癇伴發抑郁的治療研究進展[J].國際精神病學雜志,2012,35(21):17.

[2] 沈漁屯.精神病學[M].第4版.北京:人民衛生出版社,2001:270-280.

[3] 蔣 萍,劉 驊,劉 沁,等.西酞普蘭與舍曲林治療癲癇性抑郁障礙的對照研究[J].當代醫學,2011,17(17):13.

[4] 黃年平,黃信全,付 楝,等.拉莫三嗪與丙戊酸鈉治療癲癇合并抑郁障礙患者的療效比較[J].現代生物醫學進展,2016,16(16):125.

[5] 楊 雷,劉 鶯,付永旺,等.拉莫三嗪治療癲癇合并抑郁障礙患者的療效觀察[J].現代診斷與治療,2016,27(24):4612.

[6] 楊建權,汪林濤,趙斌杰,等.艾司西酞普蘭與西酞普蘭治療癲癇合并抑郁障礙患者的對比研究[J].國際精神病學雜志,2016,43(5):863.