大型抽水蓄能機組勵磁引線穿軸結構設計改進

陳泓宇,何少潤,彭 潛,張興旺,陳建華,俞家良

(1.深圳蓄能發電有限公司,廣東省深圳市 518115;2.中國南方電網調峰調頻發電公司,廣東省廣州市 510640;3.哈爾濱電機廠有限責任公司,黑龍江省哈爾濱市 150040)

1 前言

大容量、高轉速抽水蓄能機組具有雙向旋轉、啟停頻繁以及運行工況復雜的諸多特點,機組不僅要承受高轉速下的高負荷,還要承受在啟停、正反轉過程中交變負荷、工況轉換中的沖擊負荷等[1]。因此,對其設計、制造、安裝及運維各方面均提出了更高的要求。

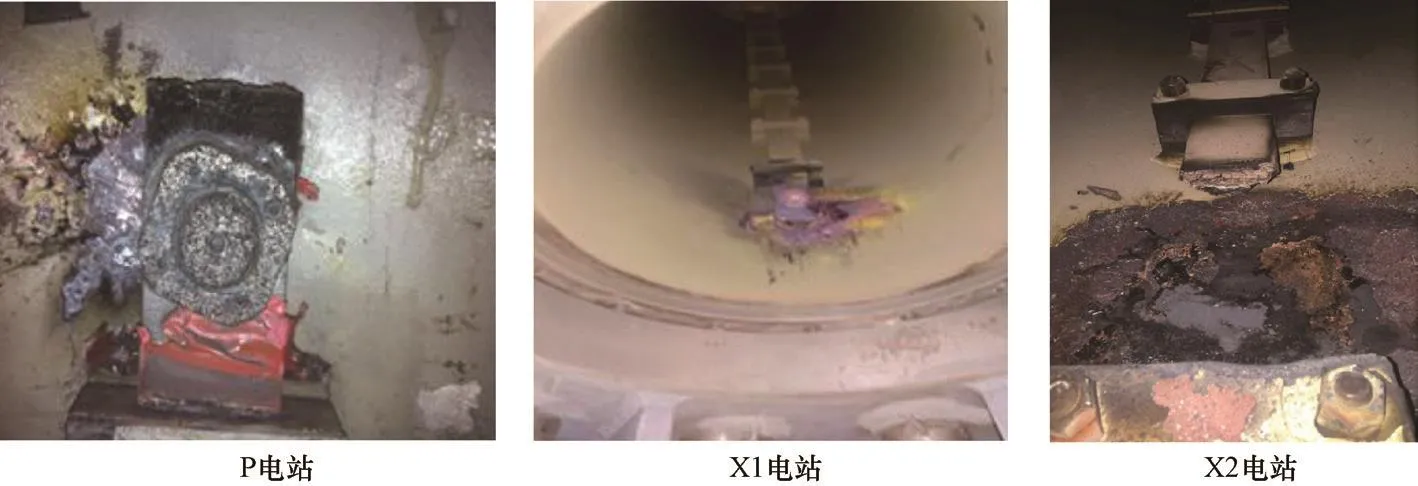

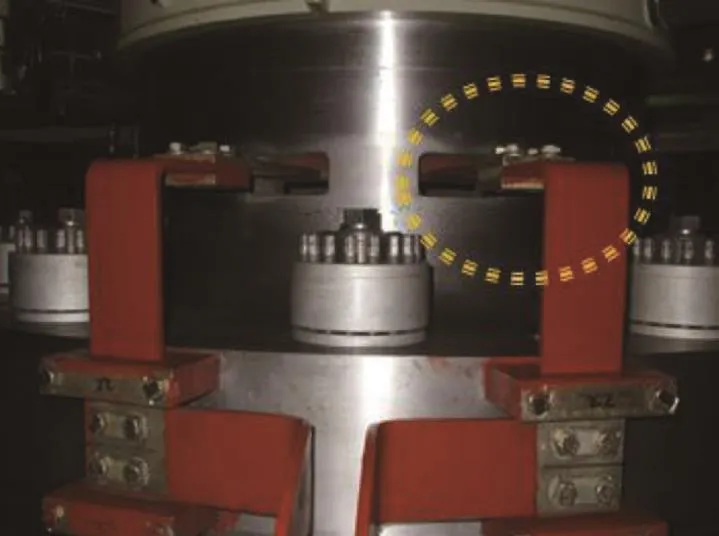

其中,各知名制造廠家在轉子勵磁引線穿軸布設結構方面的設計也各具特色。但是,目前獲悉國內已有多個抽水蓄能電站都在該部位出現故障甚至事故。如圖1所示,即為P、X1、X2等抽水蓄能電站勵磁引線穿軸部位的狀況,其所發生的燒損事故都是相當嚴重的。

2 勵磁引線穿軸結構的設計類型

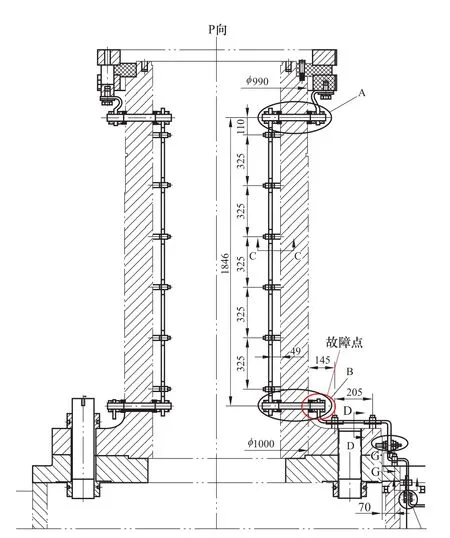

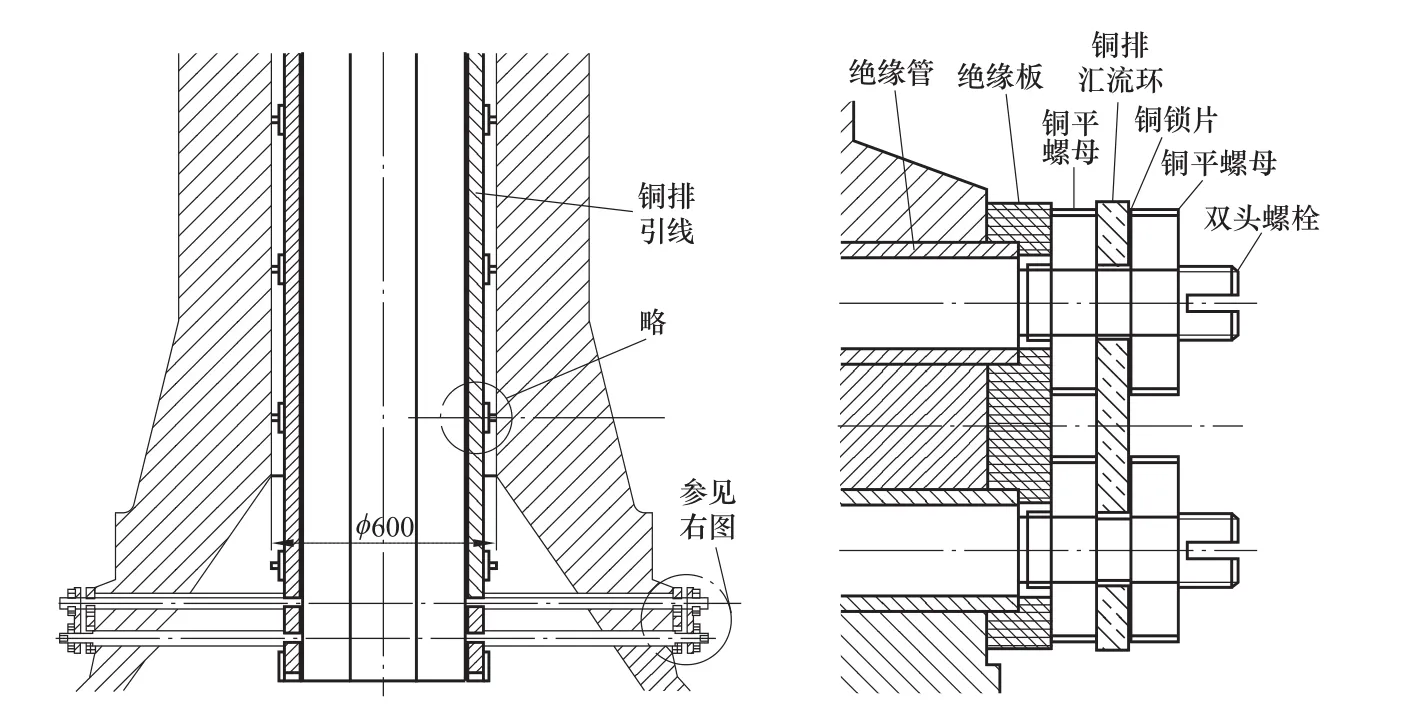

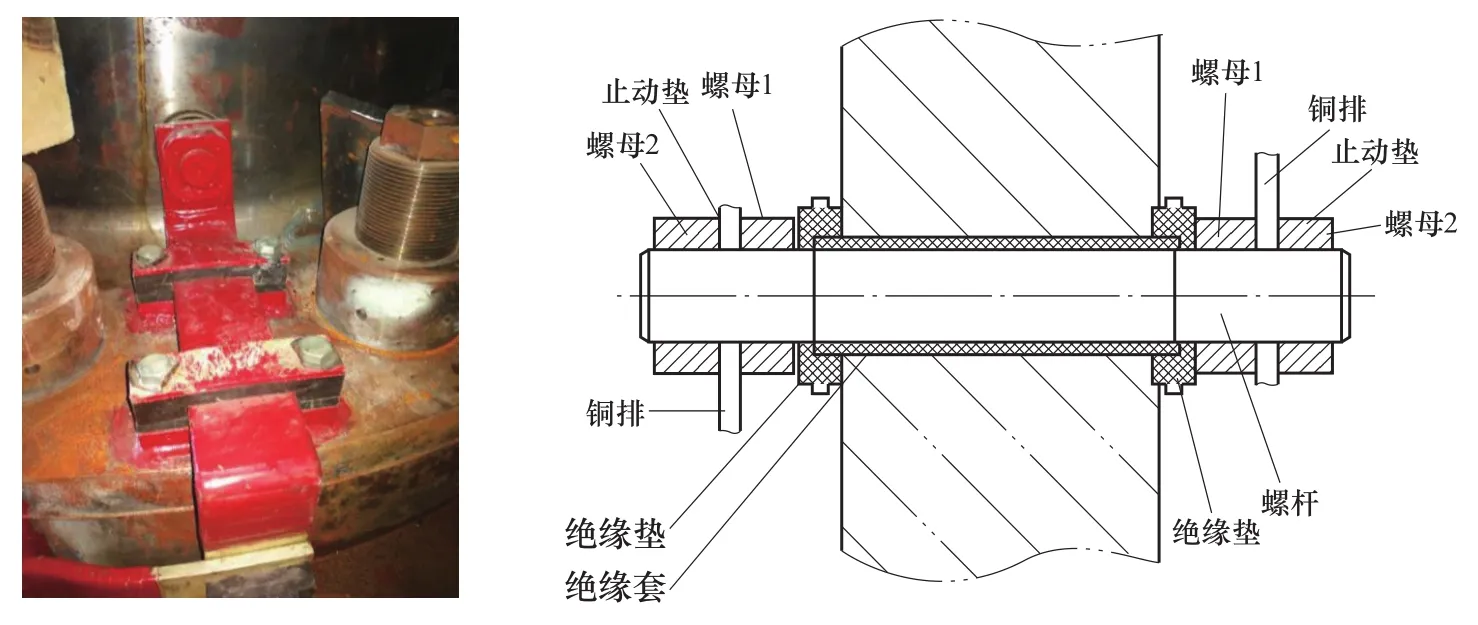

(1)P抽水蓄能電站勵磁引線穿軸結構(X1、X2電站類似)如圖2所示,其主要特點是:

1)勵磁引線正負極分別采取單根銅質連接螺桿成180°方向各自穿越上端軸(頂軸)。

2)連接螺桿外套絕緣套管與大軸隔離。

3)螺桿兩端采用銅螺母+絕緣板固定于上端軸壁。

4)再用另一銅螺母夾緊引線銅排導通勵磁電流。

5)其中有的上下端均采用穿軸方式(如P、X1),有的僅有下部采用穿軸結構(如X2)。

目前,各相關設計制造廠家大致都把事故原因歸結為:

圖1 勵磁引線穿軸部位燒損情況Fig.1 Details of burning current leads in the rotor

圖2 P電站勵磁引線穿軸結構Fig.2 Structure of burning current leads in the rotor

1)穿軸螺桿連接設計不合理,接觸面積過小,造成“接觸電密”超標。

2)連接部件無可靠的防松措施。

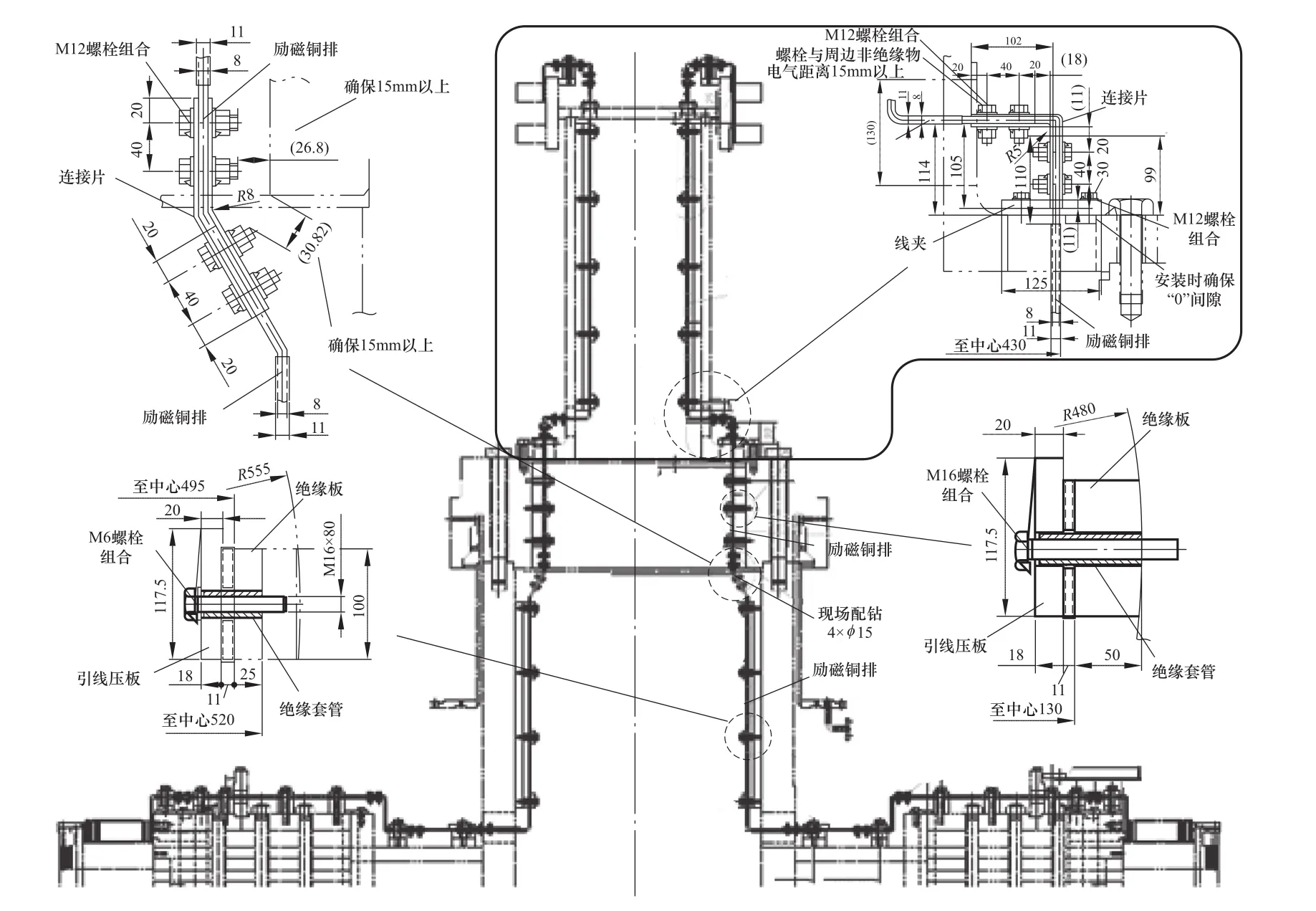

(2)在建的S和H抽水蓄能電站的勵磁引線穿軸結構如圖3所示,基本屬于同一設計類型。其中:

1)S電站引線上下端均采取連接螺桿穿軸與軸內外側引線銅排導通的結構方式。

2)H電站則只有下端的引線為連接螺桿穿軸方式,其軸外側僅采取單個銅螺母將銅排壓緊于絕緣板并固定,而且引線正負極并排穿軸,兩極之間最小間距僅約1cm。

目前廠家根據業主的質疑和建議也正在開展改進工作。

(3)ALSTOM設計制造的H電站其勵磁引線穿軸結構如圖4所示,其特點是:

1)正負引線銅排各提供兩根銅質雙頭螺栓(中間光桿φ30,兩頭為M24)連接軸內外的銅排。

圖3 部分在建電站勵磁引線穿軸結構Fig.3 Structure of current leads in the rotor which under construction

圖4 H電站勵磁引線穿軸連接結構Fig.4 Structure of current leads in the Huizhou pumped storage power station

2)雙頭螺桿的一頭擰緊于軸內固定于套筒上的銅排,另一頭采用上下銅平螺母與引線匯流環連接。

該電站的勵磁引線穿軸結構經多年運行未見故障跡象,應屬成功設計的電站實例,以此拓寬對勵磁引線結構設計的思路是有裨益的。

(4)日本東芝設計制造的Q電站勵磁引線穿軸結構如圖5所示,其特點是:

1)轉子支架頂軸在引線銅排穿軸部分預制留有較大孔洞,引線銅排可以直接穿軸分別在內外側固定,連接銅排的接觸面積滿足設計并有較大裕量。

2)勵磁引線所有連接部位均采取搪錫并嚴格執行以下工序:按規定力矩擰緊螺栓→使用加熱工具均勻加熱→稍擰松螺栓→讓焊錫可以流入→確認焊錫完全鋪開、流滿連接部位→再次按規定力矩擰緊。

圖5 Q電站勵磁引線結構設計Fig.5 Structure of current leads in the Q pumped storage power station

(5)奧地利里奧公司設計制造的TB電站的勵磁引線也是采用類似穿軸結構,如圖6所示。

圖6 TB電站勵磁引線穿軸結構Fig.6 Structure of current leads in the TB pumped storage power station

Q電站和TB電站所采用的勵磁引線穿軸結構經長期運行驗證也是能夠滿足設計要求的結構形式。

3 連接件“接觸電密”的計算分析

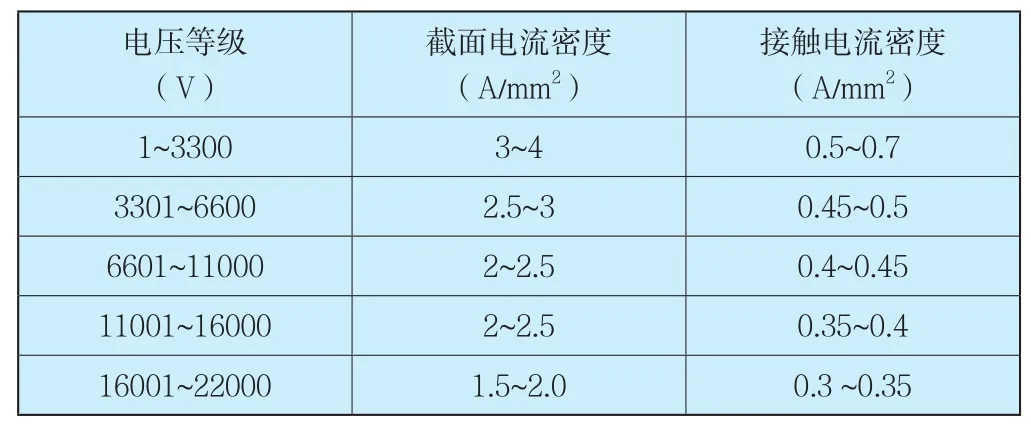

(1)通用的“接觸電密”執行標準大致有:

1)原水電部《電力建設施工及驗收技術規范》(水輪發電機組篇)(SDJ 81—79)的“第182條磁極接頭連接”規定:“……接觸面的電流密度不應大于0.25 A/mm2”[2]。

2)前蘇聯相關文獻的規定見表1[3]。

表1 引出線的絕緣和容許電流密度Tab.1 The insulation and current density of current leads

(2)據部分廠家在多臺大中型水輪發電機上所采用螺栓連接的轉子磁極線圈接頭的實踐,接觸電流密度均超過0.25A/mm2,多年運行中還未發生過由于電流密度較大造成事故[3][4]。如葛洲壩二江電廠的1、2號機磁極接頭接觸電流密度為0.329A/mm2、丹江口電廠3~6號機為0.59A/mm2、蘇聯烏拉爾電工廠制造的1、2號機則達到0.71A/mm2(以上均為計算值)。因此,綜合征求各相關廠家意見,采用≤0.4 A/mm2作為控制標準是比較能夠被接受的。

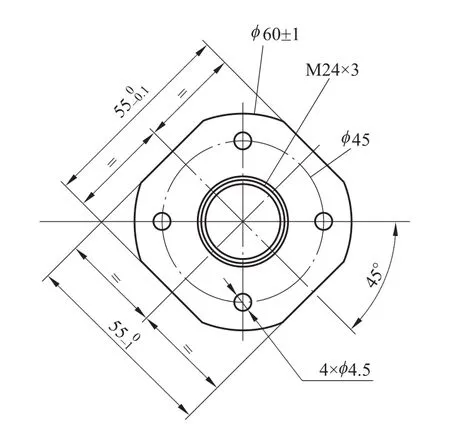

(3)如額定電壓18000V、額定勵磁電流1831A的H電站,其接頭部件接觸面積則宜≥1831A÷0.4A/mm2=4577.5mm2。根據穿軸螺栓的銅平螺母實際尺寸(見圖7)計算平螺母與銅排的接觸截面積約為2218mm2,由于采用的是雙螺母+雙螺桿合計與銅排接觸總面積:2218×2×2=8872mm2>4577.5mm2;而單個螺母螺紋接觸面積(螺母厚度15mm)約1130.4mm2,雙螺母和雙螺桿:1130.4×2×2=4521.6mm2≈ 4577.5mm2。

由此可見,H電站雙螺桿結構所形成的接觸電流密度是能夠滿足≤0.4 A/mm2要求的。

圖7 H電站穿軸螺桿銅螺母Fig.7 Structure of copper nut in H pumped storage power station

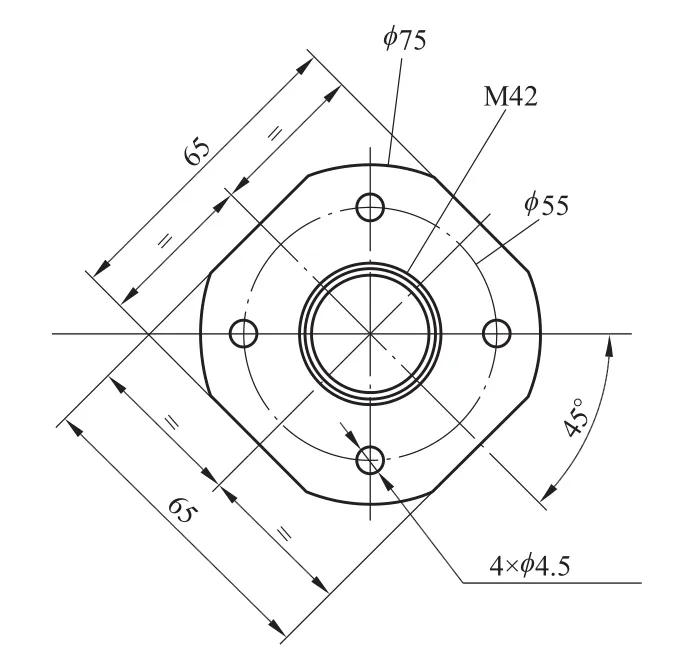

圖8 S電站穿軸螺桿銅螺母Fig.8 Structure of copper nut in S pumped storage power station

(4)如額定電壓15750V、額定勵磁電流1660A的S電站,其引線銅排截面積宜≥1660A÷(2~2.5)A/mm2=664~830mm2,而實用銅排截面80×10=800mm2,是基本相符的;而接頭部件接觸面積則宜≥1660A÷0.4A/mm2=4150mm2。按照圖8所示S電站穿軸螺栓銅平螺母的實際尺寸,計算平螺母與銅排的接觸截面積為5035.72>4150mm2;兩個螺母螺紋與螺桿的接觸面積約6857.76mm2>4150mm2。證明原設計應還是能夠滿足要求的。

(5)對于額定電壓13800V、額定勵磁電流1532A的H電站,其引線銅排截面積宜≥1532A÷(2~2.5)A/mm2=613~766mm2,而實用銅排截面 80×10=800mm2,是基本相符的;接頭部件接觸面積則宜≥1532A÷0.4A/mm2=3830mm2。按照圖9所示穿軸螺栓銅六角螺母其接觸面積約1733.8mm2<3830mm2;螺母與螺桿的接觸面積約4163.64mm2>3830mm2;連接螺桿端頭接觸面積約3644mm2<3830mm2。由此可見,H電站設計的六角螺母與銅排接觸電流密度達到1532÷1733.8≈0.884,顯然不能滿足一般的設計要求;連接螺桿端頭接觸電流密度為1532÷3644≈0.42,也有一定風險。

4 初步分析與建議

(1)確保實際接觸面積正常傳導勵磁電流是至關重要的。

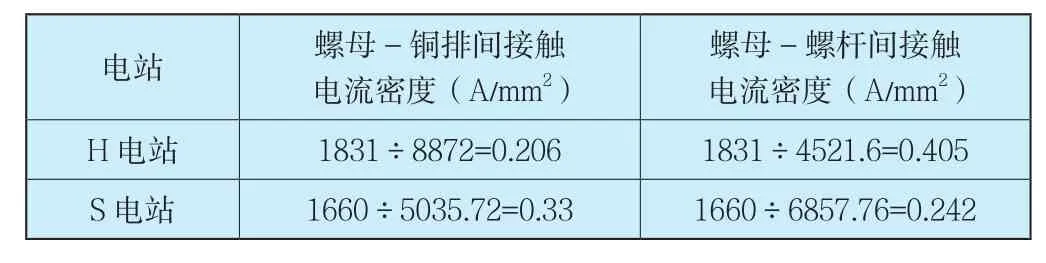

根據以上計算,H電站和S電站勵磁引線連接部位的電流密度如表2所示。

可以認為,各設計廠商(包括P、X1及X2電站)所采用勵磁引線穿軸結構應都能滿足設計要求,而造成故障的癥結可能是所設計的接觸面積并沒有能夠正常傳導勵磁電流。

表2 H電站和S電站勵磁引線連接部位電流密度Tab.2 Current density of H and S pumped storage power station

(2)經初步分析,阻滯勵磁電流正常傳導的可能因素是:

1)引線銅排即使在清潔大氣中大約只要2~3min其表面便會形成厚度約2μm的氧化銅或氧化亞銅的氧化膜層,其導電性能極差,電阻率可達1×107~1×1010Ω。而且該氧化膜層要在其熔點左右的溫度下才能分解,即使采用機械方式局部鏟除,但若接觸面不能隨之得到保護,被鏟除氧化膜的部分隨即又會重新生成氧化膜。

2)當連接部位的運行工作溫度升高,接頭金屬過熱膨脹時,原接觸表面位置可能錯動形成微小空隙而導致氧化;當負荷電流減小溫度降低回到原來接觸位置時,由于接觸面氧化膜的覆蓋,原金屬的直接接觸已被破壞。每次溫度變化的循環所增加的接觸電阻,將會使下一次循環的熱量增加,所增加的溫度又使接頭的工作狀況進一步劣化而形成惡性循環。

圖9 Z電站穿軸螺桿銅螺母Fig.9 Structure of copper nut in Z pumped storage power station

(3)實際的導電接觸面是由作用于接觸件的正壓力所形成的金屬間無過渡電阻純金屬接觸微點和借助“隧道效應”的導電金屬接觸區兩大部分組成[5]。因此,提高接頭通流性能、降低損耗、維持熱穩定導通的關鍵措施是:在保證接觸面的機械正壓力即連接螺栓合適扭矩緊固的條件下,采取導電接觸面進行搪錫、鍍銀等敷設難被空氣氧化惰性金屬的措施,有效防止氧化,達到降低接觸電阻、高導通性能的良好工作形態。所以,建議采取以下措施:

1)銅排與螺母各自的接觸面及螺桿與螺母嚙合的絲牙部位均應鍍銀。

2)原設計螺母與銅排之間的止動墊圈擬取消,可采取螺母與螺桿銀銅釬焊或洋沖法等有效的止動方式。

3)建議在采取鍍銀或搪錫的同時,合理、正確使用導電膏(尤其是用于螺母與螺桿的絲牙部位)。

5 S電站勵磁引線穿軸結構的設計改進

(1)原設計磁極引線穿軸結構如圖10所示(穿軸螺桿的螺紋已在車間完成鍍銀,但軸內外側銅螺母的內螺紋及與銅排接觸面均未在車間完成鍍銀作業),原設計要求工地裝配時將螺母1、2和引線銅排之間墊以0.4×80×80銀焊片(BCu80AgP)在加熱狀態下擰緊螺母使其融為一體、并使用Φ2.0焊絲(BCu80AgP)將螺桿和螺母及引線銅排焊接成為一體。但由于使用大號烤槍對焊接部位進行加熱等常規方式難以使焊接部位的溫度達到銀焊片、銀焊絲熔焊的600~700℃,熔焊和焊接工作均未收到實效。而其時僅只耐熱155℃的環氧玻璃布層絕緣板(F級)已因過熱絕緣急劇降低(小于2MΩ)。

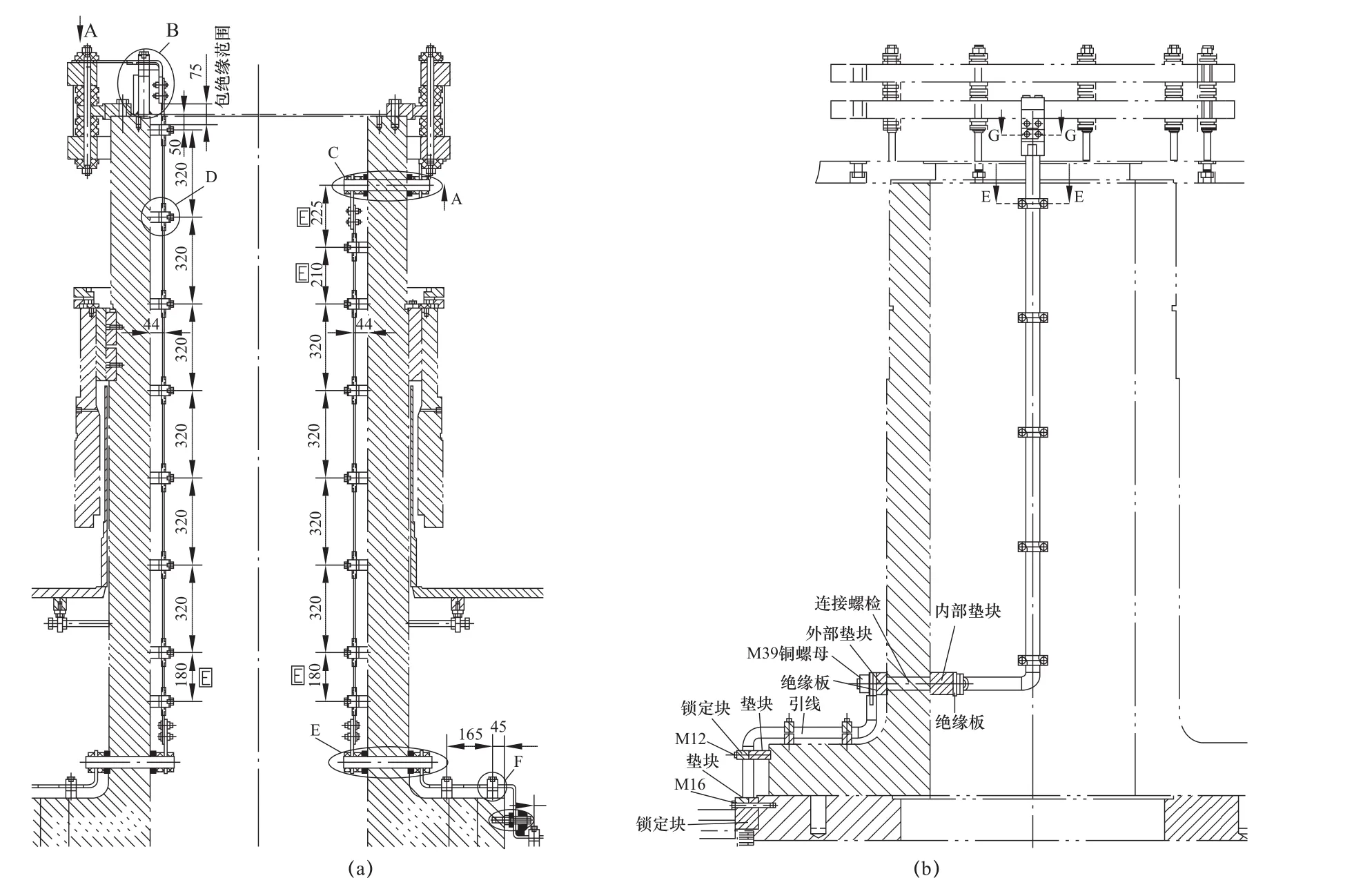

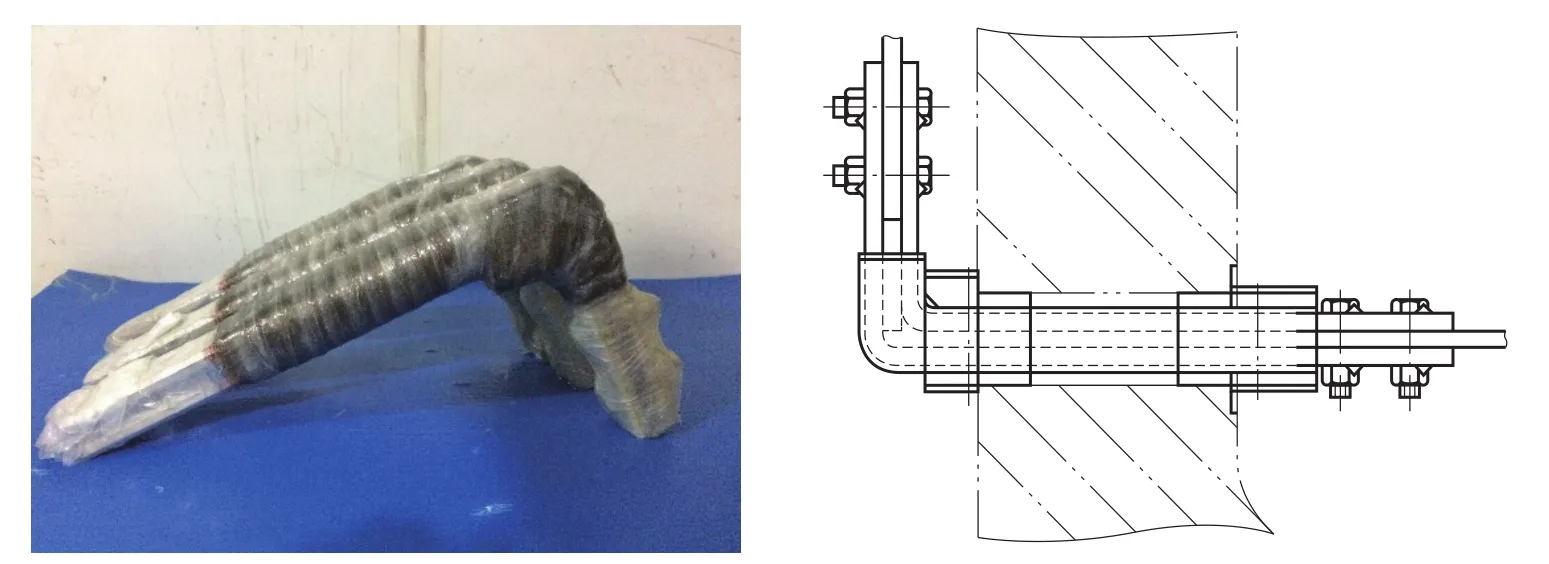

(2)經業主與制造廠家充分磋商,決定取消穿軸螺桿改用穿軸銅排的優化方案,如圖11所示。

1)采用兩根10×40mm的“L”形銅排穿過原頂軸引線孔,兩根銅排之間墊有10mm厚度的絕緣板,使得穿軸引線與軸內、外側銅排(10×80mm)可靠夾緊把合(接頭位置的接觸電流密度和引線本身的導電電流密度均維持不變),穿軸位置的“L”形銅排在工地預裝合格后進行全絕緣包扎(絕緣厚度≥3.8mm)處理。

圖10 S電站勵磁引線穿軸結構Fig.10 Structure of current leads in the S pumped storage power station

圖11 S電站的設計改進Fig.11 The improvement of S pumped storage power station

2)穿軸“L”形銅排轉子引線在軸內側位置增設絕緣支撐塊,通過絕緣包扎材料與轉子引線固定在一起,該絕緣支撐塊設計承受的壓應力為60.2MPa,完全能夠滿足飛逸工況引線自身重力所產生離心力的支撐要求。

3)包扎絕緣穿軸銅排與引線孔的所有間隙均用浸膠滌綸氈塞緊,見圖12。

4)穿軸位置2根10×40mm的銅排引線,其引線的導電電流密度為2.04 A/mm2,滿足設計要求。

圖12 Z電站勵磁引線穿軸結構改進Fig.12 The improvement of Z pumped storage power station

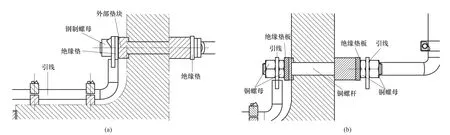

6 Z電站勵磁引線穿軸結構的設計改進

(1)Z電站勵磁引線穿軸結構原設計如圖12(a)所示,經業主與制造廠家充分磋商后的設計改進如圖12(b)所示。

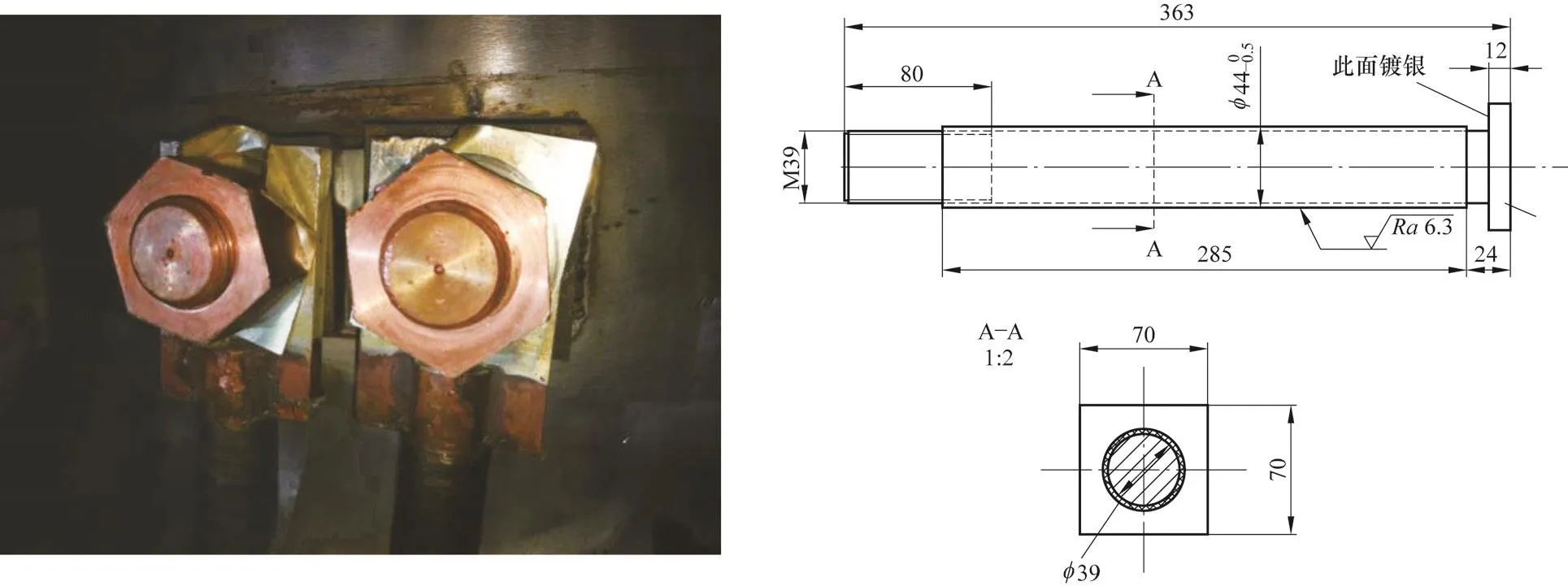

(2)將外側單螺母改為雙螺母,由于空間的限制采用一個標準的M39銅螺母和一個薄M39銅螺母,經測算其接觸電流密度<0.4A/mm2。

(3)將銅螺桿改為雙頭銅螺柱,軸內側也采用雙銅螺母,有效消除因外側銅螺母拉緊力不足可能導致內側引線銅排接觸不良的隱患。

(4)所有接觸部位(包括螺母和螺桿)均采用鍍銀處理,避免裸銅氧化造成接觸電流密度超標隱患。

(5)在嚴格控制螺母擰緊力矩的情況下在螺栓絲牙部位合適涂抹導電膏。

(6)取消原止動鎖片,并在機組過速后將螺母再次擰緊,然后采用洋沖法對螺母進行鎖定。

7 結束語

(1)鑒于多個抽水蓄能電站轉子勵磁引線在穿軸部位發生燒損事故,各運行單位和設計制造廠商均應予以高度重視并采取防患于未然的應對措施。

(2)從設計角度確保穿軸連接件的接觸電流密度具備足夠的安全裕度是至關重要的,長期運行經驗證明,勵磁引線連接件的接觸電流密度以≤0.4A/mm2為宜。建議轉子勵磁引線不使用穿軸螺桿結構,避免接觸不良導致過熱。

(3)為所正確設計接觸面積的連接件創造良好條件正常傳導勵磁電流也是同等重要的:

1)有效保證接觸面的機械正壓力即連接螺栓應保持合適的緊固扭矩,并采取確實有效的防松措施。

2)對導電接觸面要求采取搪錫、鍍銀等敷設難被空氣氧化惰性金屬的工藝措施,有效防止引線銅排氧化,力求低接觸電阻、高導通性能的良好工作形態。

3)對導電膏敷設厚度、使用環境溫度及其有效使用年限等實施全方位控制,由于導電膏并非良導體,它在接觸面上的導電性是借助于“隧道效應”實現的,因此,導電膏不可涂得太厚(約0.2mm厚為宜),否則不但不能提升導電性能,還會造成接觸面導電性能下降,大大影響導電效果。

(4)通過勵磁引線不同穿軸結構形式及其引發事故幾率的對比分析,可以認為直接采用銅排穿軸的結構形式是更易于有效控制接觸電流密度、確保連接件具有良好的導電性能的。而采用連接螺桿穿軸的結構形式則需要縝密編制設計技術要求,不留死角的逐一執行裝配環節并盡可能提高作業工藝水平。

[1]梅祖彥. 抽水蓄能發電技術[M]. 北京:機械工業出版社,2000.

MEI Zuyan. The power technology of pumped storage [M].Beijing:China Machine Press,2000.

[2]SL 266—2001水電站廠房設計規范[S].北京:中國水利水電出版社,2001.

SL 266—2001 Design specification for powerhouses of hydropower stations[S].Beijing : China Water&Power Press,2001.

[3]鄭小康,羅成宗,等. 仙居抽水蓄能機組發電電動機運行穩定性研究[J].水電與抽水蓄能,2017,3(2):50-53.

ZHENG Xiaokang,LUO Chengzong,etc. Research of Operational Stability of XianJu Pumped Storage Generator [J].Hydropower and Pumped Storage,2017,3(2):50-53.

[4]Baltay P,Gjelsvik A. Coefficient of friction for steel on concrete at high normal stress[J].Journal of Materials in Civil Engineering,1900,2(1): 46-49.

[5]姚大坤,趙樹山,楊曉君.抽水蓄能水輪發電機組軸系臨界轉速分析[J].東方電氣評論,2006,20(3):6-9.

YAO Dakun,ZHAO Shushan,YANG Xiaojun.Analysis on Shaft Critical Speed of Pump/Turbine&Motor/Generator[J].Dongfang Electric Review,2006,20(3):6-9.

[6]周理兵,馬志云.大型水輪發電機不同工況下不平衡磁拉力[J].大電機技術,2002(2):26-29.

ZHOU Libing,MA Zhiyun.Unbalanced magnetic pull in large hydrogenerator for different operating conditions[J].Large Electric Machine and Hydraulic Turbine,2002(2):26-29.

[7]李偉力,周封,侯云鵬.大型水輪發電機轉子溫度場的有限元計算及相關因素的分析[J].中國電機工程學報,2002,22(10):85-90.

LI Weili,ZHOU Feng,HOU Yunpeng.Calculation of rotor temperature field for hydro-generator as well as the analysis on relevant factors[J].Proceedings of the CSEE,2002,22(10):85-90.

[8]陳泓宇,汪志強,李華,程振宇.清遠抽水蓄能電站三臺機組同時甩負荷試驗關鍵技術研究[J].水電與抽水蓄能,2016,2(5):28-38.

CHEN Hongyu,WANG Zhiqiang,LI Hua,CHENG Zhenyu. Review of the load rejection test of the pumped storage 3 units together in qingyuan pumped storage power station[J].Hydropower and Pumped Storage,2016,2(5):28-38.

[9]何少潤,陳泓宇.清遠抽水蓄能電站主機設備結構設計及制造工藝修改意見綜述[J].水電與抽水蓄能,2016,2(5):7-12.

HE ShaoRun ,CHEN Hongyu. Review on amendments of the main equipment structure design and manufacturing process of Qingyuan pumped storage power station[J].Hydro and Pumped Storage,2016,2(5):7-12.

[10]陳泓宇,景逸鳴,黃萌智,程振宇,何偉晶. 抽水蓄能電站一洞四機同時甩負荷進水閥動態監測分析[J].水電與抽水蓄能,2017,3(1):69-74.

CHEN Hongyu,etc.Pumped Storage Power Station and a Hole Four Load Analysis of Dynamic Monitoring of Water Inlet Valve[J].Hydropower and Pumped Storage,2017,3(1):69-74.

陳泓宇(1975—),男,高級工程師,主要研究方向:電站基建和電廠技術管理。E-mail:542120791@qq.com

何少潤(1946—),男,教授級高級工程師,主要研究方向:水電站機電設備管理及安裝調試。E-mail:248370406@qq.com

彭 潛(1978—),男,高級工程師,主要研究方向:電站基建和電廠技術管理。E-mail:13926159345@139.com

張興旺(1980—),男,碩士,主要研究方向:水輪發電機設計。E-mail:ZXWDL3@126.com

陳建華(1980—),男,碩士,主要研究方向:抽水蓄能電站機電工程建設管理。E-mail:22751371@qq.com

俞家良(1987—),男,學士,主要研究方向:抽水蓄能電站機電工程建設管理。E-mail:fengyemingyue@qq.com