充水保壓蝸殼與混凝土的聯合受力仿真分析

李浩亮,李 源,常喜兵,王世建

(東方電機有限公司,四川省德陽市 618000)

0 引言

抽水蓄能機組一般比常規水電機組水頭更高,運行中水泵水輪機的結構將承受更大的工作載荷。為了保障機組的安全運行,抽水蓄能機組蝸殼的安裝通常先內部充以設計水壓(0.5~0.8倍最大工作水壓[1])再澆筑混凝土(通常稱作保壓澆筑)[2],當混凝土達到一定強度后泄去內水壓力。由于蝸殼的收縮,在蝸殼與混凝土之間會形成了一個初始間隙,從而調節蝸殼與混凝土的受力。機組運行時,當內水壓力小于保壓載荷時,水壓載荷完全由蝸殼單獨承擔;當內水壓力超過保壓載荷時,超過的部分由蝸殼和外圍混凝土聯合承擔。以往的蝸殼強度分析只是針對蝸殼單獨承受所有載荷(以下簡稱明蝸殼),為了對抽水蓄能機組蝸殼座環的剛強度進行更加精準的掌握,本文依據某電站的實際情況對保壓澆筑下的蝸殼混凝土(以下簡稱保壓蝸殼)聯合受力進行簡要分析。

1 計算方法

1.1 簡化方案

過去國內分析保壓蝸殼結構通常采用簡化方法,當內水壓力小于保壓載荷時,蝸殼單獨受力;當內水壓力大于保壓載荷時,內水壓力大于保壓載荷的剩余載荷由蝸殼與混凝土聯合受力,最終蝸殼上總應力就是蝸殼單獨受力下的應力加上蝸殼混凝土聯合受力下的應力。這種方案忽略了蝸殼與混凝土之間初始間隙的影響,非線性的計算結果不能線性疊加[3],這樣不能有效得到真實值。

1.2 仿真方案

借助有限元分析軟件ANSYS Workbench,本文采用充水保壓蝸殼混凝土澆筑過程的非線性有限元仿真方案,完整的模擬蝸殼實際施工及運行過程。分析方案如下:

(1)建立蝸殼與混凝土無間隙的模型A,混凝土材料屬性的彈性模量和密度都設置為極低值,正常加載邊界;

(2)施加預壓載荷,由于混凝土幾乎不提供剛度,混凝土被動跟隨蝸殼一起形變;

(3)通過添加APDL命令,再經過FE Modeler模塊,將保壓載荷下的蝸殼與混凝土變形后結構保留并重新生成網格節點;

(4)添加Mechanical Model模塊,將保壓載荷下的變形后結構重新生成實體;

(5)保留變形后的混凝土模型,將混凝土的材料屬性重新設置為真實值,將變形后的蝸殼模型刪除;

(6)重新添加一個初始蝸殼模型,蝸殼與混凝土之間就存在了充水保壓澆筑后留下的初始間隙;

(7)蝸殼與混凝土之間做非線性接觸,施加機組運行各個工況下的工作載荷,蝸殼在載荷作用下慢慢貼合上混凝土,最終共同受力。

1.3 非線性接觸

蝸殼與混凝土之間為非線性接觸,接觸過程中會發生黏結、滑移和脫開等現象,Workbench中采用Frictional,面與面接觸類型。接觸面法向可分離,但不滲透,在發生相對滑動前,兩接觸面可以通過接觸區域傳遞剪切力。

接觸面之間的切向相互作用效應采用庫侖摩擦模型,Baltay等通過試驗工作證實在較大的法向壓力范圍內鋼和混凝土之間的摩擦系數在0.2~0.6[4]之間,目前摩擦系數國內經驗取值為0.25[5~7]。

2 計算模型與工況

2.1 計算模型

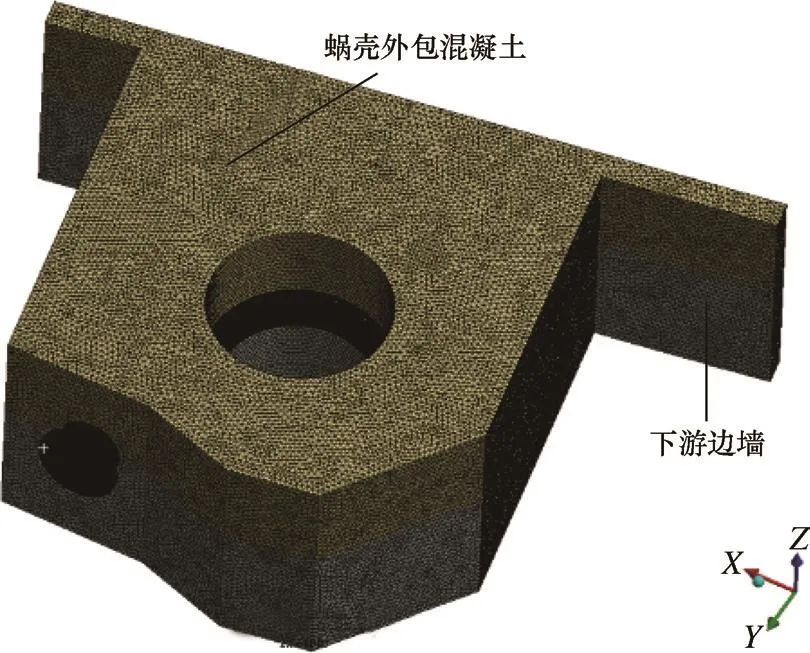

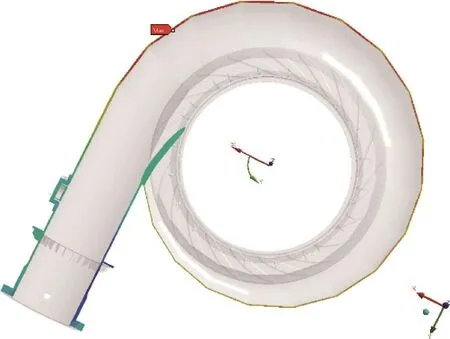

計算模型采用全實體模型,蝸殼、座環、固定導葉和混凝土均采用帶中間節點的SOLID186單元,模型總單元數為4128059,總節點數為6041737;其中蝸殼單元數為1799809,節點數為2843761;混凝土單元數為2328250,節點數為3197976,足夠的單元節點數目能保證足夠的計算結果精度。計算模型如圖1和圖2所示,材料參數見表1。

圖1 蝸殼與混凝土整體模型Fig.1 The whole model of spiral case and concrete

2.2 計算工況

圖2 蝸殼模型Fig.2 The spiral case model

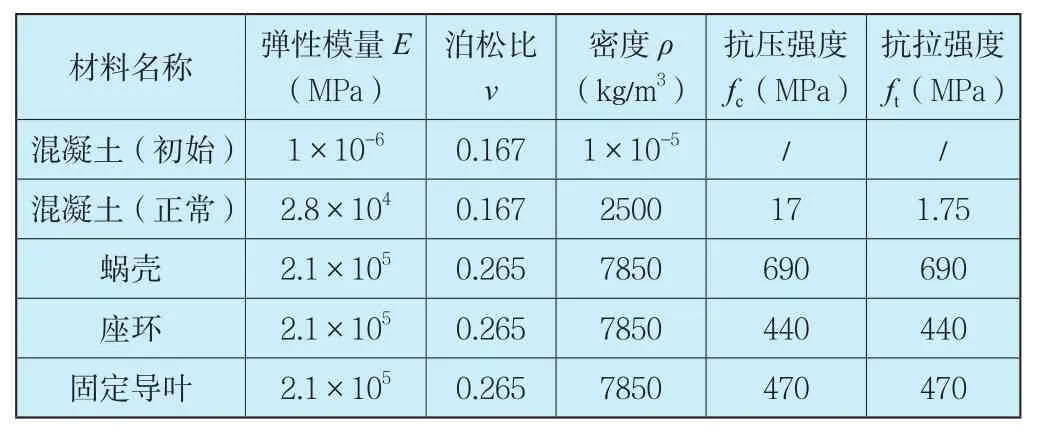

表1 材料參數Tab.1 The material parameters

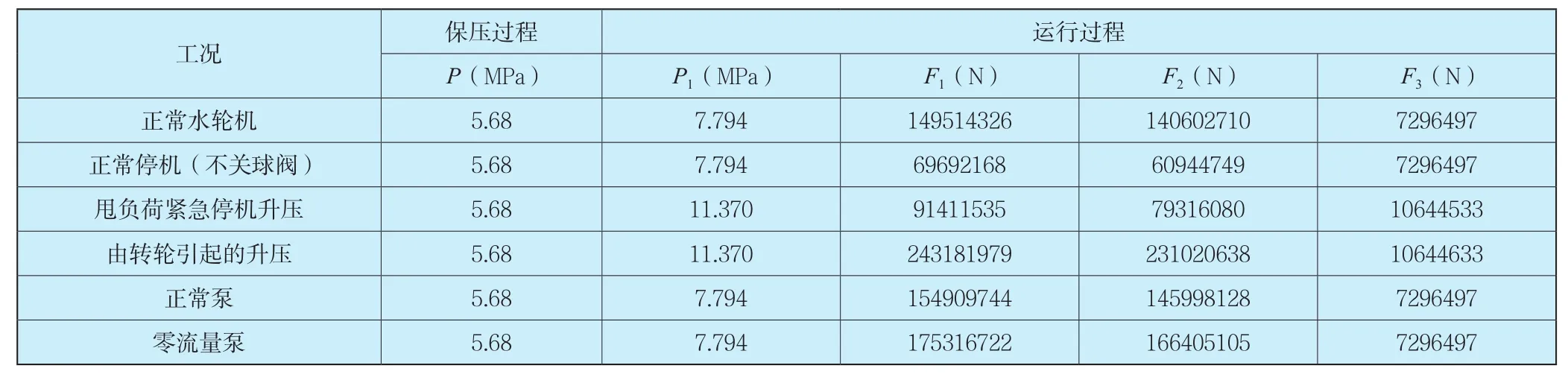

抽水蓄能機組的運行一般分為六個工況,正常水輪機工況、正常停機工況、甩負荷緊急停機升壓工況、由轉輪引起的升壓工況、正常泵工況和零流量泵工況。詳細工況參數見表2,其中P為充水保壓壓力,P1為機組運行中蝸殼過流面水壓力,F1為水作用在頂蓋上的載荷,F2為水作用于底環上載荷,F3為水作用在座環上的載荷。

2.3 計算模型

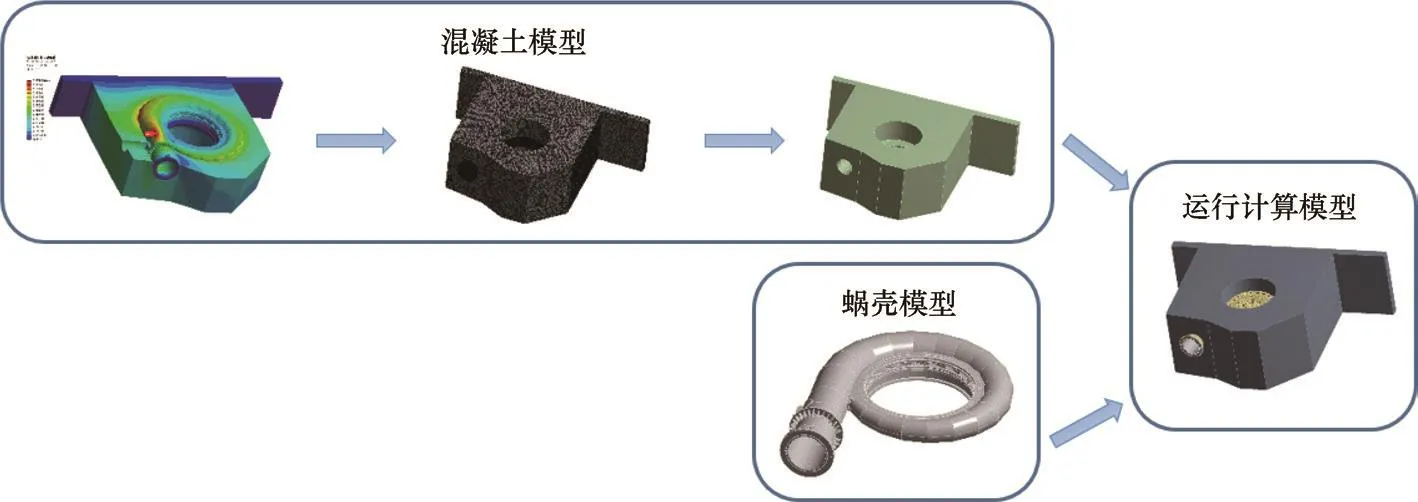

保壓蝸殼的計算模型由混凝土模型和蝸殼模型組成,為了保證蝸殼充水保壓澆筑后存在蝸殼與混凝土間的初始間隙,需要對混凝土模型進行一系列處理得到保存了初始間隙的混凝土模型。混凝土模型的獲取步驟參照1.2中步驟(1)~(5),如圖3所示。

3 計算結果與分析

按照2.3中所示整體計算流程,流程結束后,能得到充水保壓后初始間隙值和機組實際運行工況下蝸殼與混凝土的應力和變形結果。

3.1 充水保壓初始間隙值分析

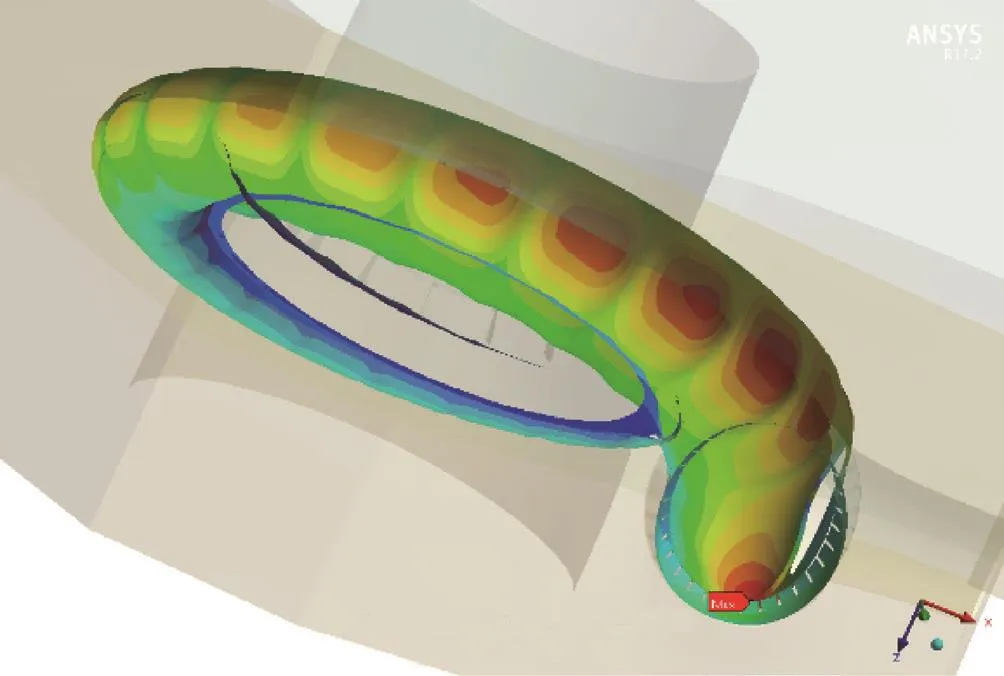

蝸殼的充水保壓設計壓力P為5.68MPa,由于結構的非線性和接觸類別的非線性,充水保壓后蝸殼與混凝土之間的間隙不均勻,每個徑向剖面或水平剖面上間隙值均不一致。以導水機構中心線水平剖面為例,蝸殼中段的間隙最大為1.2286mm,蝸殼進口段和末段間隙值都偏小,接近閉合,見圖4和圖5。計算模型施加工作載荷后,蝸殼與混凝土間的間隙會逐步貼合,當到達保壓設計壓力P時完全貼合。

表2 載荷參數Tab.2 The load parameters

圖3 獲取保壓蝸殼模型的流程圖Fig.3 The flow chart to acquire preloading filling spiral case model

3.2 充水保壓蝸殼受力分析

如果施加相同載荷與邊界,明蝸殼計算出的應力和變形結果均偏大。保壓蝸殼當工作壓力大于保壓壓力后,蝸殼與混凝土間的間隙完全貼合,混凝土對蝸殼提供部分剛度支撐,蝸殼的受力得到改善,應力和變形均比明蝸殼同等條件下降低。為了探求充水保壓蝸殼在真實條件下的機械性能,可與明蝸殼的計算結果進行對比分析。

在正常水輪機工況、正常停機工況、正常泵工況和零流量泵工況中,保壓蝸殼比明蝸殼的綜合位移減小了20%左右;甩負荷緊急停機升壓工況和轉輪引起的升壓工況下綜合位移減小了40%左右,說明保壓蝸殼對于限制蝸殼的變形,作用非常明顯。

圖4 導水機構中心線剖面蝸殼與混凝土間隙Fig.4 The gap between spiral case and concrete at the distributor center line

圖5 蝸殼與混凝土間隙Fig.5 The gap between spiral case and concrete

在正常水輪機工況、轉輪引起的升壓工況、正常泵工況和零流量泵工況中,保壓蝸殼的座環與固定導葉應力比明蝸殼降低了10%左右;在正常停機和甩負荷緊急停機升壓工況下,應力降低了25%左右。對于大部分機組而言,固定導葉出水口靠座環上環面的部位是機組運行中座環蝸殼應力最高的部位,保壓蝸殼改善了這個地方的受力狀況。

一般蝸殼會帶有蝸殼進人門。蝸殼進人門的設計由于破壞了蝸殼結構的連續性,會在蝸殼進人門水平面兩側造成應力集中,有時還會非常高。在正常水輪機工況、正常停機工況、正常泵工況和零流量泵工況下,保壓蝸殼的蝸殼進人門處的應力比明蝸殼降低了9%左右,在甩負荷緊急停機升壓工況下應力降低了17%左右,說明混凝土的聯合作用減小了蝸殼進人門部位的應力集中。

蝸殼環板上應力最大點基本出現在蝸殼與座環搭接處附近,由該處混凝土的局部擠壓作用和蝸殼座環結構本身的不連續性造成,保壓蝸殼上此處應力比明蝸殼在正常水輪機工況、正常泵工況和零流量泵工況下增加了15%左右,正常停機工況增加了6.6%,而甩負荷緊急停機升壓工況和轉輪引起的升壓工況下,應力卻降低了10%左右。綜合對比結果見表3和圖6。

總體而言,充水保壓蝸殼有效改善了蝸殼座環的機械性能,對整個機組的安全運行意義重大。

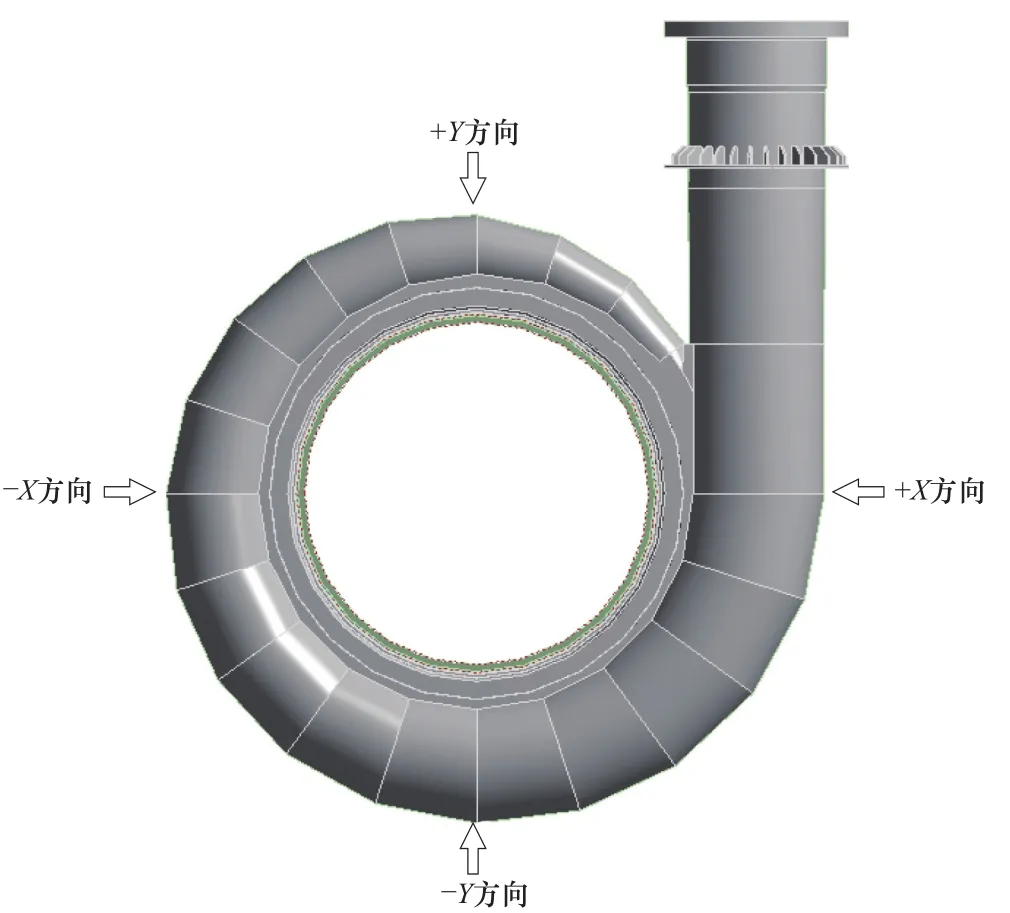

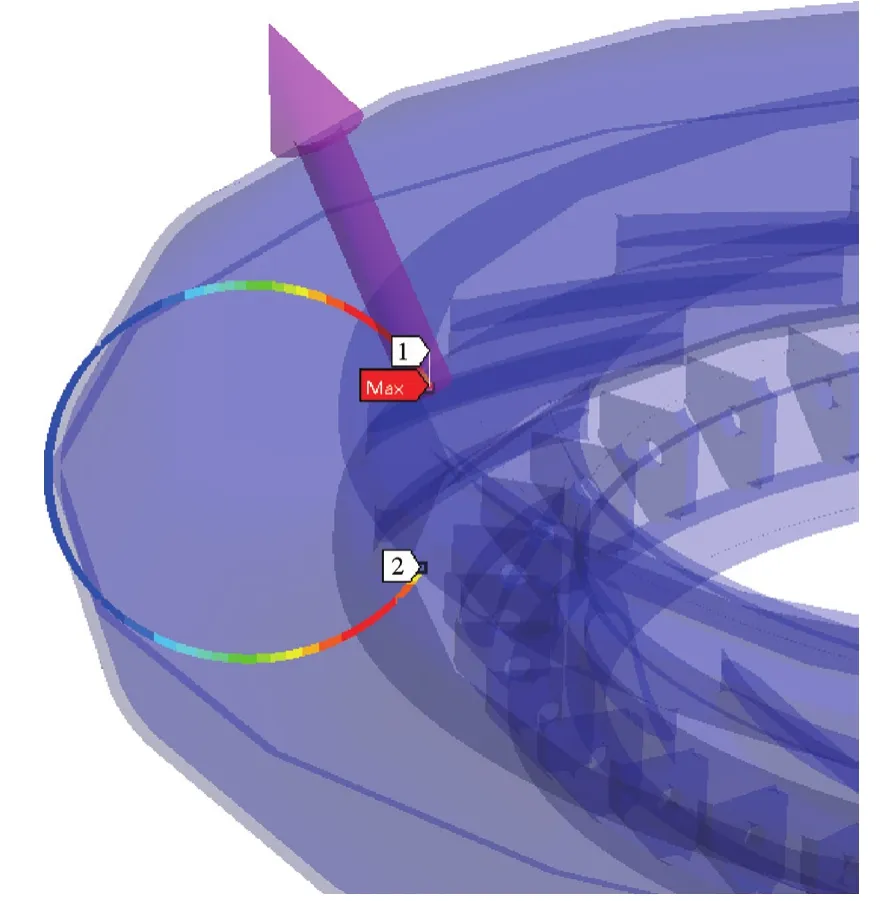

為了研究蝸殼上應力的變化規律,選取轉輪引起的升壓工況,在蝸殼上取+X、-X、+Y和-Y四個位置進行研究(見圖7),每個位置取蝸殼外表面和內表面應力,方向都從座環上環板搭接面到下環板搭接面選取(見圖8)。

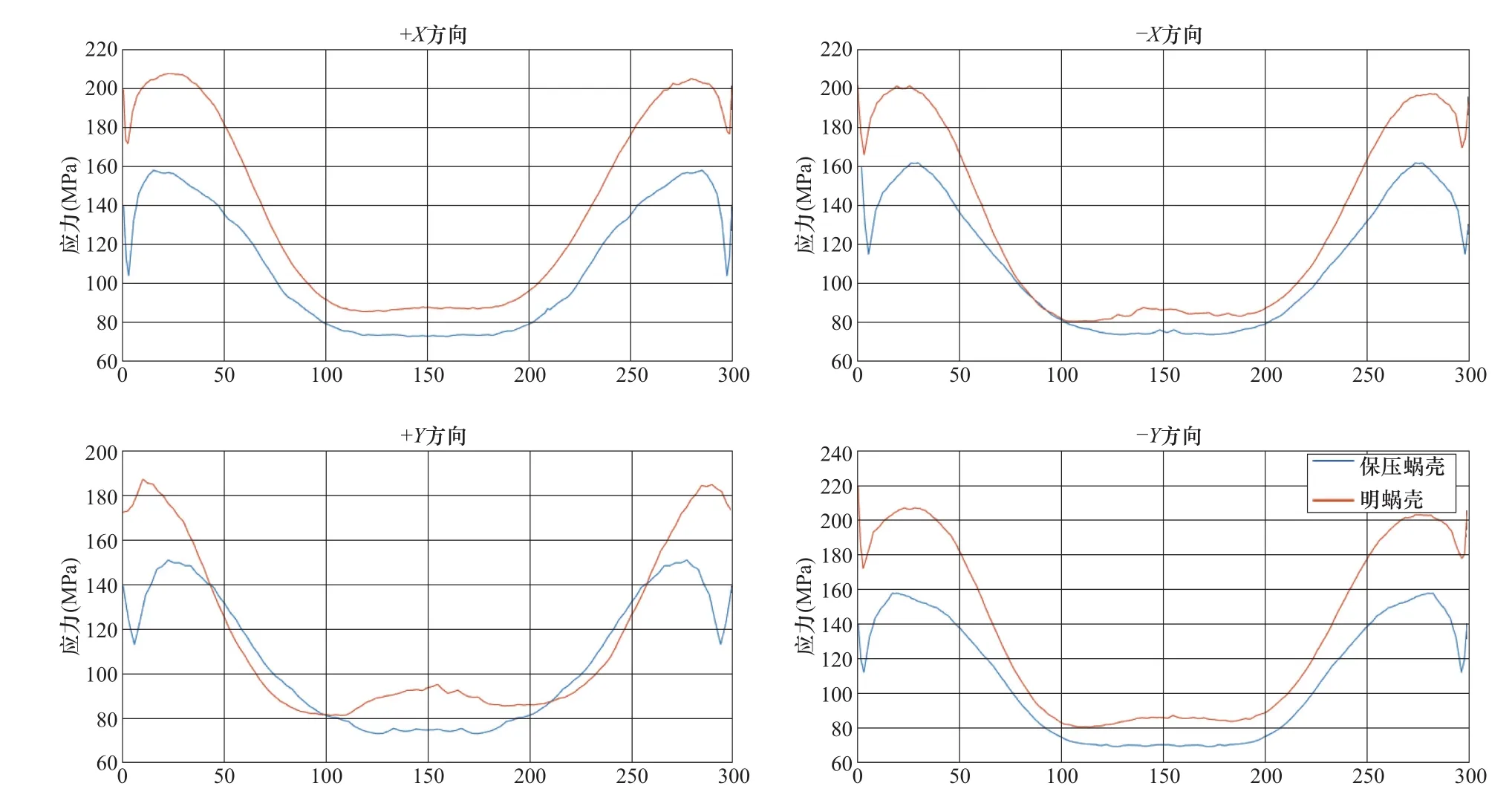

除去蝸殼搭接在座環環板上的應力集中,蝸殼外表面環向應力分布大致呈“M”形,離開蝸殼座環搭接面,應力降低,稍后應力便達到最大值,環向最外側應力最小,且較平均。蝸殼內表面環向應力分布呈“W”形,離開蝸殼座環搭接面,應力降低,稍后應力便達到最大值,環向最外側又有一個應力極值。蝸殼外表面應力要小于內表面應力,見圖9和圖10。

圖7 蝸殼上分析位置選取Fig.7 The analysis position on spiral case

圖8 蝸殼上環向分析方向選取Fig.8 The analysis ring direction on spiral case

圖9 蝸殼外表面應力環向分布Fig.9 The circumferential stress distribution at outer surface of spiral case

圖10 蝸殼內表面應力環向分布Fig.10 The circumferential stress distribution at inner surface of spiral case

4 結論

(1)由于蝸殼結構的非對稱性,蝸殼與混凝土之間的初始間隙也呈現出非均勻、非對稱的分布特性,現有的仿真技術已經能夠模擬和生成該種類型的初始間隙。

(2)蝸殼的傳統強度校核按照明蝸殼模型進行計算分析,而充水保壓蝸殼的實際受力由于考慮外圍混凝土的影響要比明蝸殼計算結果偏小,在某些工況下比明蝸殼的計算結果偏小較多,更加符合蝸殼真實受力狀況。

(3)蝸殼內表面和外表面環向應力分布規律不一致,內表面應力大于外表面應力;蝸殼上游段應力要大于下游段應力。

本文的仿真算法,考慮了充水保壓蝸殼與混凝土聯合受力的影響,得到更符合實際運行情況的結論,研究對充水保壓蝸殼的設計和強度校核有一定的參考價值。

[1]梅祖彥. 抽水蓄能發電技術[M]. 北京:機械工業出版社,2000.

MEI Zuyan. The power technology of pumped storage [M].Beijing:China Machine Press,2000.

[2]SL266—2001水電站廠房設計規范[S].北京:中國水利水電出版社,2001.SL266—2001 Design specification for powerhouses of hydropower stations[S].Beijing: China Water & Power Press,2001.

[3]魏博文,王峰,徐鎮凱,等. 抽水蓄能電站保壓蝸殼復合結構非線性接觸分析[J].長江科學院院報,2015,32(7):99-111.

WEI Bowen,WANG Feng,XU Zhenkai,etc. Nonlinear contact analysis on the spiral case composite structure in pumped storage power station[J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute,2015,32(7): 99-111.

[4]Baltay P,Gjelsvik A. Coefficient of friction for steel on concrete at high normal stress[J]. Journal of Materials in Civil Engineering,1900,2(1): 46-49.

[5]許新勇,李敏芝,馬震岳,等. 基于非均勻間隙的充水保壓蝸殼施工仿真分析[J],水力發電學報,2009,28(4):76.

XU Xinyong,LI Minzhi,MA Zhenyue,etc. Simulation and analysis of constant internal pressure spiral case with non-uniform gap[J]. Journal of Hydroelectric Engineering,1900,2(1): 46-49.

[6]張運良,韓濤,張存慧,等. 溪洛渡水電站蝸殼墊層幾何參數的選擇[J]. 水力發電,2011,37(9),58-60.

ZHANG Yunliang,HAN Tao,ZHANG Cunhui,etc.Geometrical parameter selection for soft cushion layer of spiral case in Xiluodu Hydropower Station[J]. Journal of Hydroelectric Engineering,2011,37(9),58-60.

[7]聶金育,伍鶴皋,張啟靈,等. 管道過縫結構對墊層蝸殼的影響研究[J]. 水力發電學報,2012,31(2):192-197.

NIE Jinyu,WU Hegao,ZHANG Qiling,etc. Effect of penstock joint-passing structure on spiral case with a membrane[J].Journal of Hydroelectric Engineering,2012,31(2):192-197.

[8]陳泓宇,汪志強,李華,等.清遠抽水蓄能電站三臺機組同甩負荷試驗關鍵技術研究[J].水電與抽水蓄能,2016(5):28-38.

CHEN Hongyu,WANG Zhiqiang,LI Hua,etc. Review of the load rejection test of the pumped storage 3 units together in Qingyuan pumped storage power station[J]. Hydropower and Pumped Storage,2016(5):28-38.

[9]何少潤,陳泓宇. 清遠抽水蓄能電站主機設備結構設計及制造工藝修改意見綜述[J]. 水電與抽水蓄能,2016,2(5):7-21.

HE Shaorun,CHEN Hongyu. Review on amendments of the main equipment structure design and manufacturing process of Qingyuan pumped storage power station[J]. Hydro power and Pumped Storage,2016,2(5):7-21.

[10]陳泓宇,景逸鳴,黃萌智,程振宇,何偉晶. 抽水蓄能電站一洞四機同時甩負荷進水閥動態監測分析[J].水電與抽水蓄能,2017,3(1): 69-74.

CHEN Hongyu,etc.Pumped storage power station and a hole four load analysis of dynamic monitoring of water inlet valve[J].Hydropower and Pumped Storage,2017,3(1): 69-74.

李浩亮(1986—),男,工程師,主要研究方向:水輪機結構設計。E-mail:596736045@qq.com

李 源(1982—),男,高級工程師,主要研究方向:結構強度振動分析研究。E-mail:ly830129@163.com

常喜兵(1962—),男,教授級高級工程師,主要研究方向:水輪機結構設計。E-mail:Changxibing@126.com

王世建(1988—),男,工程師,主要研究方向:結構強度振動分析。E-mail:s200731018@163.com