西洛他唑對攜帶CYP2C19*2基因伴血小板高反應性的ACS患者的療效觀察

張斌 褚振亮 江力勤 王迎 鮑軼

[摘要]目的探討阿司匹林及氯吡格雷聯用西洛他唑治療攜帶CYP2C19*2功能缺失基因及血小板高反應性(high on-treatment platelet reactivate,HPR)急性冠狀動脈綜合征(acute coronary syndreme,ACS)患者的療效。方法選取接受(percutaneous coronary intervention,PCI)治療的ACS患者334例,檢測CYP2C19*1、*2等位基因及血小板聚集率。根據術后1周血小板反應性分組,A組(n=206)為快代謝型且不合并HPR組,給予阿司匹林及氯吡格雷標準雙抗治療;B組(n=128)為攜帶CYP2C19*2功能缺失基因且合并HPR組,給予阿司匹林,氯吡格雷及西洛他唑三聯抗血小板藥治療。檢測兩組患者血小板聚集率變化及隨訪主要不良心血管事件(major adverse cardiovascular events,MACE)及出血事件。結果CYP2C19*2功能缺失等位基因攜帶者頻率43.62%,B組24周后,血小板聚集率較1周時明顯下降,與A組比較差異無統計學意義(45.61±3.65 vs 48.11±6.92,P>0.05),隨訪24周,兩組MACE和出血事件發生率差異均無統計學意義(P>0.05)。結論采用阿司匹林及氯吡格雷聯用西洛他唑治療方案可改善攜帶CYP2C19*2功能缺陷基因及血小板高反應性ACS患者的療效,且出血事件無明顯增加。

[關鍵詞]CYP2C19;氯吡格雷;西洛他唑;血小板反應性

阿司匹林聯合氯吡格雷雙聯抗血小板治療已成為急性冠狀動脈綜合征(ACS)及經皮冠狀動脈介入術(PCI)的標準治療方案,但臨床研究及實踐發現,4.00%~30.00%的患者服用常規劑量氯吡格雷后未能獲得充分的抗血小板作用,即血小板功能檢測提示血小板高反應性(high on-treatment platelet reacti-vate,HPR),也就是所謂的“氯吡格雷抵抗現象”,臨床不良事件(MACE)如心血管死亡、心肌梗死、支架內血栓、腦卒中等增多。研究表明,攜帶氯吡格雷代謝相關CYP2C19*2功能缺失基因尤其是純合子患者1年臨床不良事件風險顯著升高,術后不良事件發生率是野生型的3.58倍,在中國人群,將血小板功能檢測與基因型測定相結合可能提高缺血事件預測效能。本研究旨在觀察及評價阿司匹林及氯吡格雷聯用西洛他唑治療攜帶CYP2C19*2功能缺陷基因的血小板高反應性(HPR)急性冠狀動脈綜合征PCI患者的療效。

1資料與方法

1.1一般資料:選取我院2015年1月至2016年12月的ACS并接受PCI治療的患者424例,最終納入334例患者(20例失訪,3例終止雙聯抗血小板藥物,67例CYP2C19基因測定中慢代謝型但無HPR者,或為快代謝型但存在HPR者,或攜帶CYP2C19*3*3或*1*3基因者被剔除),其中男284例(85.03%),女50例(14.98%),平均年齡(57.32±7.64)歲。入選標準:(1)所有患者均符合最新的美國心臟聯合會(American Heart Association,AHA)/美國心臟病學會(American College of Cardiologv ACC)制定的ACS診療指南;(2)年齡大于18歲;(3)簽署知情同意書。排除標準:(1)兩周內服用過氯吡格雷者;(2)氯吡格雷或阿司匹林過敏,不能耐受或有抗血小板治療禁忌;(3)術前已接受抗凝或溶栓治療,術前或術中已應用血小板膜糖蛋白IIb/IIIa受體抑制劑;(4)嚴重肝、腎功能不全;(5)嚴重感染;(6)血液系統疾病、惡性腫瘤;(7)嚴重精神疾病;(8)預期壽命小于1年。本研究經本院醫學倫理委員會批準,符合倫理學要求。

1.2方法:記錄患者一般資料[年齡、性別、體質量指數(BMI)]、冠心病危險因素(高血壓、糖尿病、高脂血癥、吸煙)、輔助檢查結果[總膽固醇、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)、空腹血糖、肌酐、尿酸]及冠狀動脈造影資料(支架數目、病變支數、是否為多支病變)。

1.2.1分組及給藥:A組(n=206)為快代謝型且不合并血小板高反應性(HPR)組,給予腸溶阿司匹林100mg/次,1次/天,氯吡格雷75mg/次,1次/天。B組(n=128)為攜帶CYPC19*2功能缺失基因且合并血小板高反應性(HPR)組,給予腸溶阿司匹林100mg/次,1次/天,氯吡格雷75mg/次,1次/天,西洛他唑100mg/次,2次/天。

1.2.2檢測方法:所有人選者術后1周均給予阿司匹林及氯吡格雷雙聯抗血小板,阿托伐他汀穩定斑塊治療,PCI術前、即刻及術后1周及24周清晨空腹采靜脈血,應用AggRAM型血小板聚集儀,由專人測試20umol/L二磷酸腺苷(adenosine diphos ohate,ADP)誘導的血小板聚集率:服用氯吡格雷300mg至少24小時以上,應用光學比濁法(light transmittance aggregome-try,LTA)以20umol/1 ADP為誘導劑測定血小板聚集率(platelet aggregation,PA),根據治療1周后血小板聚集率大于64.50%為血小板高反應(HPR)。所有入選者術前留取靜脈血標本送中心實驗室行CYP2C19基因多態性檢測。采用基因芯片技術,使用BaiOCYP2C19基因檢測試劑盒(DNA微陣列芯片法),BaiOBR-526-24全自動雜交儀,BaiO BE-2.0生物芯片識讀儀,BaiO基因芯片圖像分析軟件,BaiOCYI2C19基因型分析軟件,檢測CYP2C19*1、*2等位基因,快速代謝型:攜帶CYP2C19等位基因*1的純合子,即CYP2C19*1/*1;中、慢代謝型:攜帶1個或2個CYP2C19*2功能缺失(10ss-of-function,LOF)等位基因即CYP2C19*1/*2或CYP2C19*2/*2。

1.2.3隨訪及觀察指標:MACE、支架內血栓、因心絞痛再入院、出血事件。MACE事件包括心源性死亡、非致死性心肌梗死、非致死性腦卒中及緊急靶血管血運重建。出血事件:大出血定義為致死的或臨床明顯的出血,需輸血或住院處理的出血;中等出血定義為較明顯的出血,但不需要輸血或住院處理;小出血定義為牙齦出血或直徑<2cm的皮下出血。隨訪時間為1、3、6個月,隨訪方式為電話或門診隨訪,由專人負責記錄患者心血管終點事件,統一填寫隨訪表格。

1.3統計學處理:運用SPSS17.0版統計軟件進行統計分析,計量資料采用(x±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料采用百分率表示,組間比較采用卡方檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

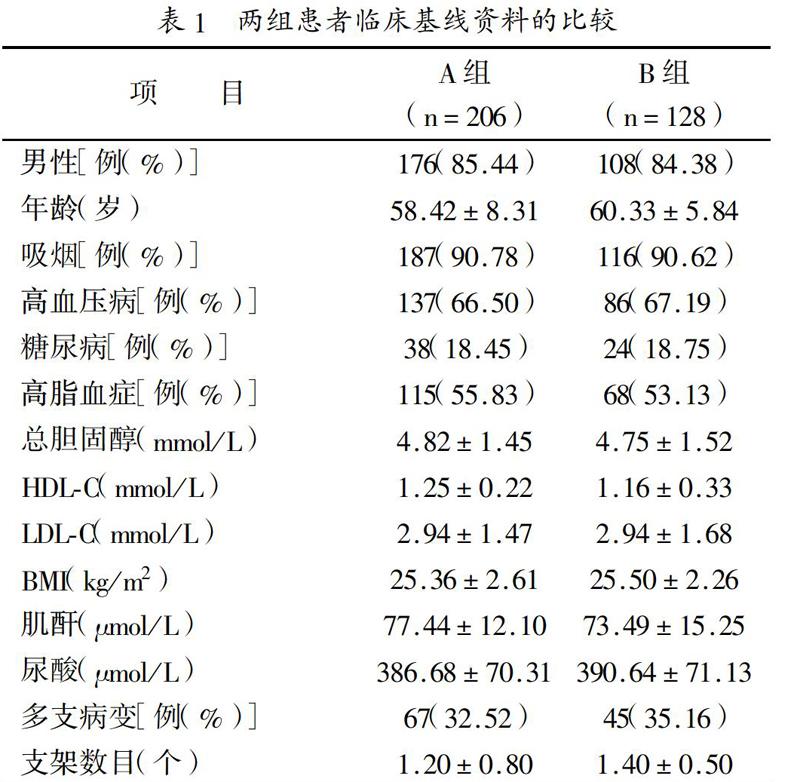

2.1兩組患者臨床基線資料比較:A、B兩組在性別構成、年齡、BMI、HDL-C、LDL-C、吸煙、肌酐、高血壓病、糖尿病等臨床基線資料比較差異無統計學意義(均P>0.05)。兩組患者在多支病變、支架植入數目比較差異無統計學意義(均P>0.05),見表1。

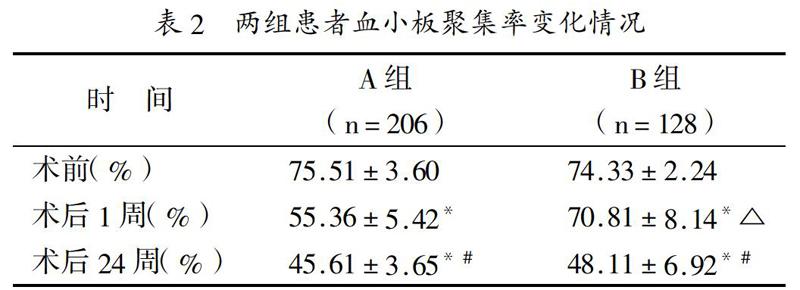

2.2血小板聚集率比較:兩組患者術前血小板聚集率比較差異無統計學意義(P>0.05)。術后1周A組與B組比較血小板聚集率下降明顯,差異有統計學意義(P<0.05)。術后24周A、B組血小板聚集率均較術后1周有明顯下降,但兩組之間比較差異無統計學意義(P>0.05),A組及B組術后1周較術前血小板聚集率均下降明顯,差異有統計學意義(P<0.05),術后24周較1周血小板聚集率進一步下降,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

2.3 CYP2C19等位基因分布頻率:424例ACS患者中攜帶CYP2C19*1/*1(54.71%,232/424),攜帶CYP2C19*2(43.63%,185/424),其中CYP2C19*1/*2(143/185,77.30%),CYP2C19*2/*2(42/185,22.70%)。

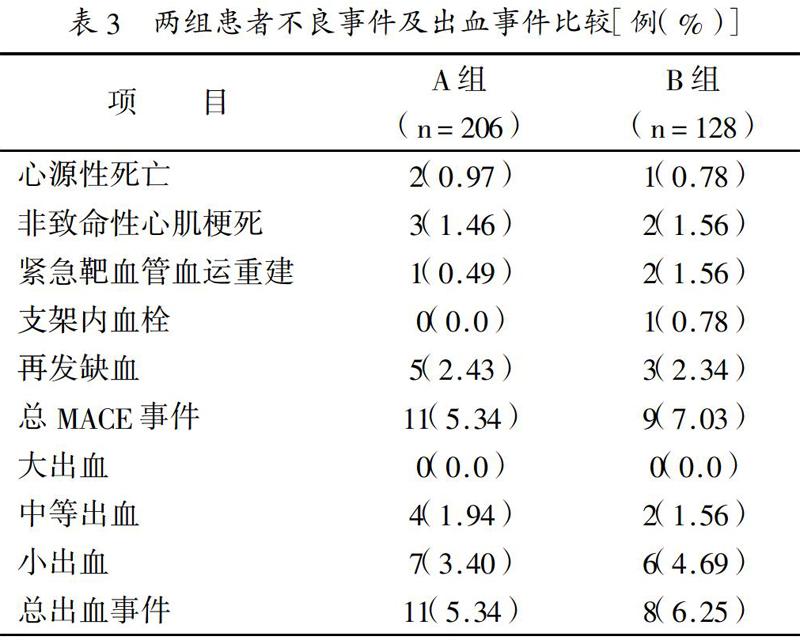

2.4不良事件及出血事件:兩組患者24周均完成隨訪,MACE事件共20例,其中A組11例,B組9例,兩組比較差異無統計學意義(P>0.05)。出血性事件19例,均為中小出血,表現為鼻衄、牙齦出血皮、皮膚瘀斑及黑便,給予對癥處理及加強胃粘膜保護劑后癥狀緩解,兩組出血事件發生率比較差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

3討論

氯吡格雷是一種前體藥,經腸道吸收后約85%~90%直接被酯化為無活性產物,僅10%~15%通過肝細胞CYP系統代謝成為活性藥物,因此,CYP系統,特別是CYV2C19對氯吡格雷活化的作用至關重要,攜帶CYP2C19功能缺失等位基因(特別是CYP2C19*2)的患者臨床預后較差,主要終點事件(支架內血栓)顯著高于攜帶CYV2C19*1純合子,心血管死亡、心肌梗死、支架內血栓、腦卒中等30天主要終點事件顯著升高,CYP2C19*2多態性與HPR顯著相關,Holut對10項研究進行薈萃分析也表明,CYP2C19*2等位基因攜帶者發生MACE的風險比非攜帶者高30%(P<0.01),單一CYV2C19*2基因突變與野生型相比,攜帶者的死亡率和支架內血栓的發生均有顯著差異(均P<0.01)。西洛他唑是一種選擇性3型磷酸二酯酶抑制劑,通過抑制血小板細胞內的磷酸二酯酶活性,使環磷腺苷(cyclic adeno-sine monophos phate,cAMP)的分解得到抑制,增加了cAMP的濃度,從而抑制了血小板的聚集,除了中等程度抗血小板作用以外,西洛他唑還具有擴張血管,抑制平滑肌增值及調節血脂等多種生物學功能,一項Meta分析表明,在雙聯抗血小板治療基礎上加用西洛他唑可以顯著降低癥狀驅動性血運重建(ischemic tar-get-vessel revascularization iTVR)的發生率,即使是藥物支架植入術后,西洛他唑仍有助于減少高危患者(如冠狀動脈長病變和糖尿病)的iTVR風險,CILON-T研究表明,加用西洛他唑的三聯抗血小板組與雙聯抗血小板組相比能顯著降低CYP2C19 LOF基因攜帶者患者的HPR,但對未攜帶者無優勢。

本研究根據攜帶CYP2C19*2功能缺陷基因及抗血小板治療后HPR將急性冠狀動脈綜合征PCI患者分為兩組,較單獨應用基因分型或檢測血小板反應性分組能更好地預測缺血事件,但由于已有多項研究表明,對于攜帶功能缺失功能等位基因或有高殘余血小板反應性的患者,增加氯吡格雷劑量并不能減少MACE事件的發生,故由于倫理學原因未設置高劑量氯吡格雷對照組。結果發現,兩組基線血小板聚集率無明顯差異,CYV2C19*2功能缺失等位基因攜帶者頻率為43.63%(185/424),CYP2C19*1/*1為54.71%(232/424),與既往亞洲人群研究結果相似。與A組相比,對攜帶CYP2C19*2功能缺陷基因及抗血小板治療后HPR患者給予阿司匹林及氯吡格雷聯用西洛他唑治療24周后,血小板聚集率較1周時明顯下降,差異有統計學意義,提示該方案可有效改善HPR。隨訪24周,兩組心源性死亡、非致命性心肌梗死、緊急靶血管血運重建、支架內血栓等不良事件發生率差異無統計學意義。出血事件在兩組間差異無統計學意義。根據既往多項研究,CYP2C19*2功能缺陷基因及抗血小板治療后HPRACS患者主要心臟不良事件顯著增加,本研究結果提示,阿司匹林及氯吡格雷聯用西洛他唑治療可改善攜帶CYP2C19*2功能缺失基因的中慢代謝型患者臨床療效,且出血事件無明顯增加。