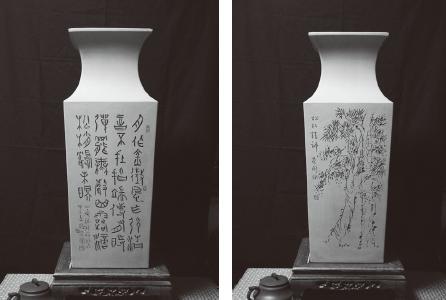

紫砂陶刻的二次創作探微

孫榮剛

明清以降,以陳曼生為代表的諸多書畫篆刻家參與紫砂壺的設計、制作,賦予紫砂藝術以文人氣息,使之具備很高的欣賞價值;“曼生十八式”對后世影響巨大;其中紫砂器的書畫雕刻則更為世所重,所謂“壺隨畫貴,畫隨壺傳”足以鑒證研制陶刻相互依賴相互制約的關系。當今宜興龐大的制作隊伍僅丁蜀鎮就達十萬人之多,促成紫砂工藝和陶刻工藝蓬勃發展。與此同時,各地的眾多癡迷紫砂藝術的書畫藝術家愛好者前往,或書或畫或刻或書畫刻兼濟。筆者往來宜興陶刻二十年之久,大量實踐中感受到:書畫家自行操刀雕刻,自身書畫水平得以圓滿表現,加強“二次創作”理念,使之更上層樓。本文將對紫砂陶刻的二次創作實施的目的、意義、優勢和有效途徑進行相關討論。

何謂二次創作

二次創作是外來語,又稱再創作、衍生創作。具體到紫砂工藝上則是:書畫家經歷從平面畫紙到園面畫壺的歷程,進而自行雕刻,雕刻中可以修改、調整、完善,這個過程才是二次創作。

為何實現二次創作

紫砂雕刻界傳統“刻字先生”的師承傳播,培養造就大批陶刻精英,逐步遠離書畫篆刻而成為獨特的工藝技法,諸多刻陶人刀工純熟但缺乏金石氣息,能書能畫但欠缺藝術水準,造成大量紫砂成品刻畫平庸落于俗套,這是不爭的事實。因此,各地書畫篆刻精英介入紫砂陶刻,將傳統的書畫藝術重新嫁接于紫砂陶刻,將對于提高紫砂器藝術品味,再度步入紫砂藝術巔峰具有極為重要的現實意義和歷史意義。

國畫的墨或色彩畫在紙上只能加筆修正,書法則不能再動半分。紫砂上不然,寫畫一般用墨,經過1180度的燒成后不留任何痕跡,這種特殊效果給我們提供了絕好條件,大多數書畫家寫畫完成后由當地刻手雕刻,眾所周知,再高水平的刻手也不敢越墨稿雷池一步。只有書畫家本人使用刻刀任意調整修改。

如何實現二次創作

清末民初的陶刻藝人多為資深的書畫金石家,直接壺上親手雕刻,因此“壺隨畫貴,畫隨壺傳”蔚然成風。繼陳曼生后有韓泰、陳懋生等書畫名家專事陶刻,又有任淦庭開一代先河培養譚泉海、鮑志強、徐秀棠,毛國強諸家,文革浩劫影響了諸多藝術傳承,新一代陶刻新秀不可避免的注重工藝雕刻,忽略書畫水準。誠然,從民處至今眾多書畫家到宜興在紫砂器上書畫,然后由當地刻工刻好燒成后帶回,為紫砂工藝帶來活力。

實現紫砂陶刻的二次創作要注意以下幾點:

1、克服畏難情緒敢于奏刀:諸多書畫家不敢、不愿動刀,因為刻紫砂要學徒多年才能創作。我們專事書畫修煉多年,筆力爐火純青胸有成竹,把刀當作鐵筆大膽嘗試。其實雕刻的高境界是以刀為筆,怎么畫就怎么刻,怎么寫就怎么刻,沒有太大難度可言。

2、接地氣,努力掌握當地陶刻:宜興當地紫砂陶刻源流深遠師承嚴謹,有其獨到的適應紫砂特點的刀具、技法訣竅,敢于奏刀的同時要避免我行我素。要放下架子虛心學習盡快掌握紫砂雕刻方法。

3、注重錦上添花,切忌畫蛇添足:紫砂器制作中要旨是實用,書畫題材要適應壺形,曼生壺的銘文、書畫內容都跟壺融合一體,藝術語言吻合才有品味,于今高水平的紫砂作品大都具備這個特點,這就是錦上添花,否則就走向反面。

4、修煉金石氣息濃烈的刀痕,實現藝術嫁接,將自身水平推到至高點:掌握當地技法的同時,有意識的發展自身特色,自己的筆法必然形成自己的刀法,筆力強刀工必強,金石氣息自然流露。這個過程的實質是個人藝術成果的枝干嫁接在紫砂工藝的本體之上,堅定不移必然綻開異彩之果!

宜興紫砂明清以來就以緊密結合傳統書畫為其基本特色,當時書畫金石大家紛紛投入,賦予了紫砂器濃厚的藝術魅力,宏觀角度理解,這是早期的成功的藝術嫁接。紫砂陶刻代代傳薪,積累了大量寶貴的經驗,當今眾多書畫家篆刻酷愛紫砂,大膽操刀是自身藝術的延伸,使之賦予刀刻的金石氣息,其刻陶成果反饋于自身藝術創作,及開拓新的領域又形成良性循環,前景廣闊。當今,中國制造、實現民族傳統文化波瀾壯闊!宜興紫砂藝術這一參天大樹正在建樹第二次嫁接,預示著蓬勃發展的民族文化藝術厚積薄發更上層樓,迎來走向世界的春天!