我國學術圖書館對開展數字出版服務的認知調查*

劉茲恒 苗美娟 劉雅瓊 (北京大學信息管理系 北京 100871)

圖書館出版服務是指由學術圖書館提供的,用以支持學術性或教育性作品的創作、傳播和保存的一系列活動[1],既包括圖書館以出版者的角色直接進行的學術期刊、圖書、學位論文等作品的出版,也包括圖書館開展的一系列附加服務,如提供給作者的版權咨詢、培訓、ISSN注冊、編輯排版等。圖書館出版服務誕生于網絡環境下,其出版形式大多為數字出版或數字出版與少量按需出版相結合,故“圖書館出版”又稱之為“圖書館數字出版”。本文所指的學術圖書館,是指以促進學術交流和傳播為核心功能的圖書館,包括研究型大學圖書館、科研機構圖書館和部分具有學術功能的其他類型圖書館。

隨著數字技術和網絡技術的迅速發展,國外學術圖書館于2000年前后已紛紛開始試水學術出版服務[2]。2013年1月,美國60余所高校圖書館聯合成立了圖書館出版聯盟(Library Publishing Coalition,簡稱LPC),旨在促進圖書館出版服務的主流化,并通過建立有效的渠道形成學術交流生態良性系統。截至目前,LPC已先后出版了《圖書館出版名錄》(Library Publishing Directory)第1~4版。其中,第4版顯示已有118家學術圖書館開展了出版服務[3]。而在我國,圖書館出版服務剛剛起步。為此,本文希望通過調查我國學術圖書館對開展數字出版服務的認知情況,了解學術圖書館與科研人員對圖書館出版服務的認知與需求差異,為學術圖書館開展出版服務提供參考和建議。

1 調查問卷的基本情況

本次調查問卷由兩部分共22個問題組成。其中,第一部分為學術圖書館的基本情況;第二部分為學術圖書館對開展數字出版服務的認知調查,包括影響圖書館開展數字出版服務的因素、圖書館數字出版的文獻類型及其服務項目、圖書館數字出版的組織形式及經濟模式等。

本次調查對象為我國主要的985、211高校和科研機構的圖書館①。鑒于圖書館數字出版服務在國內尚屬于新興服務,故我們假設,相比于一般館員,圖書館的館長和副館長對其有更高的了解和認知。所以,此次問卷只面向此類學術圖書館的館長或副館長發放,問卷發放時間為2016年10月至12月。其中,北京、天津、重慶地區的問卷由調查人員直接到高校圖書館或科研機構圖書館向館長發放,并當場回收;其他地區的問卷則是通過郵寄,請各館館長填寫完畢后寄回。

本次調查共發放問卷190份,回收134份,回收率為70.53%。在剔除信息填寫不全或明顯表現出不真實的10份無效問卷后,得到有效問卷124份,問卷有效率為92.54%。調查結果通過專門的社會科學統計軟件SPSS進行數據分析,即先將每份有效問卷的數據錄入SPSS,再對總體數據進行全面的單變量分析和交互分析。通過信度檢驗,得出Cronbach's Alpha②值為99.70%,說明此問卷的調查結果具有較高的可靠性、一致性和穩定性。

2 調查數據分析

2.1 學術圖書館對開展數字出版服務的認知情況

該部分旨在調查我國學術圖書館對“圖書館出版服務”的了解程度和開展意向。總體來看,館長們對“圖書館出版服務”的了解程度相對較低,開展出版服務的意向也普遍較低。

在問及“是否了解圖書館出版服務”時,4.84%的館長表示非常了解,54.84%表示比較了解,38.71%表示不太了解,1.61%表示完全不了解。這說明“圖書館出版服務”在我國學術圖書館中還比較陌生,超過1/3的館長尚不了解“圖書館出版服務”。

在問及“圖書館是否應提供出版服務”時,61.29%的館長表示應該,而認為圖書館不應該提供出版服務的館長數為0。這說明,大多數館長都對圖書館數字出版服務持肯定和積極的態度。此外,不確定是否應該提供出版服務的館長占38.71%。這在一定程度上說明,超過1/3的館長對圖書館涉足數字出版存在質疑。而進一步分析發現,“是否了解圖書館出版服務”與“圖書館是否應提供出版服務”兩個問題存在較為明顯的相關性,即不了解“圖書館出版服務”的館長更傾向于“不確定圖書館是否應該提供出版服務”(68%)。在問及“圖書館是否已開展或打算開展出版服務”時,72.58%的館長表示“未打算”,僅有27.42%(34個)的館長表示圖書館“已開展”或“打算開展”出版服務。其中,9.68%(12個)的圖書館目前已開展出版服務,包括北京大學圖書館、蘭州大學圖書館、上海交通大學醫學院圖書館、中國科學院文獻情報中心、上海科學技術情報研究所等;有17.74%(22個)的圖書館將來打算開展出版服務。

2.2 學術圖書館是否開展數字出版服務的影響因素

2.2.1 學術圖書館未開展數字出版服務的影響因素

不打算開展出版服務的學術圖書館有90個,占被調查圖書館的72.58%,影響因素可分為內部因素和外部因素兩大類。其中,內部因素包括技術和人才因素、經濟因素和圖書館自身定位等問題。調查顯示,技術和人才因素是圖書館不打算開展學術出版的最主要因素,75.56%(68所)的館長表示圖書館缺乏開展數字出版所需要的專門技術和人才。而經濟因素不是主要影響因素,僅28.89%(26所)的館長表示因經費不足而不打算開展出版服務。此外,也有15.56%(14所)的館長認為圖書館沒有必要從事出版服務。影響圖書館開展數字出版服務的外部因素包括圖書館缺乏出版實踐經驗和用戶需求等。調查顯示,目前國內圖書館還缺乏開展出版服務的成功經驗,這成為圖書館等待觀望、暫不打算開展出版服務的第二大影響因素,占比53.33%。此外,也有33.33%的館長表示,科研人員對圖書館沒有出版服務的需求。而“其他”因素則包括尚不了解圖書館出版服務、圖書館出版服務中的版權以及手續問題、圖書館出版未形成規模等,占比13.33%(12所)。

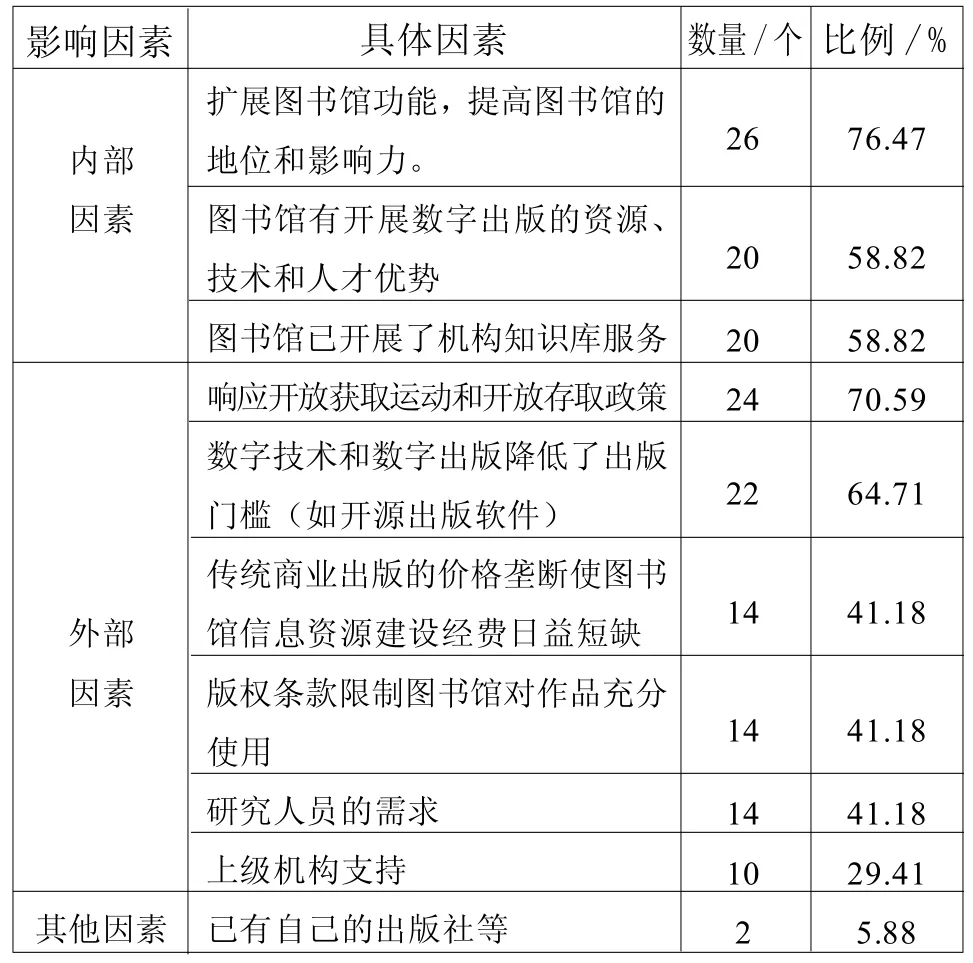

2.2.2 學術圖書館開展數字出版服務的影響因素

調查顯示,在已開展或打算開展出版服務的34個學術圖書館中(占27.42%),內部因素是主要推動力,而外部因素則為圖書館出版服務提供了必要的外部環境和技術條件(見下頁表1)。其中,內部因素包括擴展圖書館功能、提高圖書館的地位和影響力(76.47%),圖書館具備開展出版服務的資源、技術和人才優勢(58.82%),圖書館已開展了機構知識庫服務(58.82%)等。外部因素中,響應開放存取運動和開放存取政策(70.59%)、數字技術和數字出版降低了圖書館出版門檻(64.71%)是促使圖書館開展出版服務的主要因素;而學術價格危機、版權限制和用戶需求對圖書館開展出版服務的影響程度相對較低,只有41.18%的館長表示會因為商業出版社的價格壟斷造成圖書館信息資源建設經費日益短缺、版權條款限制圖書館對作品充分使用、為滿足研究人員的需求而提供出版服務。此外,上級機構的支持(29.41%)并不構成圖書館開展出版服務的主要因素。

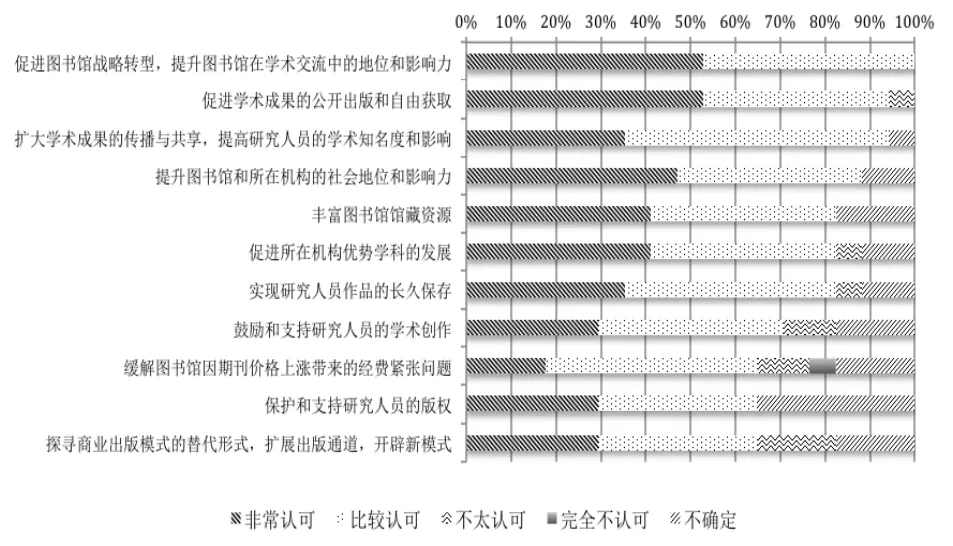

2.2.3 學術圖書館對開展數字出版服務的意義認可

表1 學術圖書館開展數字出版服務的因素

問卷從圖書館自身、研究人員和學術交流3方面探討了圖書館出版服務帶來的積極影響(見圖1)。調查顯示,館長們普遍認為開展出版服務對促進學術交流及圖書館在學術交流中的地位具有極其重要的意義,圖書館出版服務能有效促進圖書館的戰略轉型,提升圖書館在學術交流中的地位和影響力(100%),促進學術成果的公開出版和自由獲取(94.12%),擴大學術成果的傳播與共享,提高科研人員的學術知名度和影響力(94.11%)。此外,館長們還認為圖書館開展出版服務對促進圖書館及其所在機構的發展、實現科研人員作品的長久保存(82.35%)有重要意義。其中,對促進圖書館及其所在機構的發展中包括提升圖書館及其所在機構的社會地位和影響力(88.24%)、豐富圖書館館藏資源(82.36%)、促進所在機構優勢學科的發展(82.36%)。相比之下,圖書館出版服務在鼓勵和支持研究人員的學術創作(70.59%),保護和支持研究人員的版權(64.70%),緩解圖書館因期刊價格上漲帶來的經費緊張問題(64.71%),探尋商業出版模式的替代形式,擴展出版通道,開辟新模式(64.70%)等方面的影響程度相對較低。

2.3 學術圖書館開展數字出版服務的具體情況

該部分旨在了解“已開展”或“打算開展”出版服務的34家學術圖書館在出版類型、出版服務、組織模式和經濟模式等方面的具體情況。

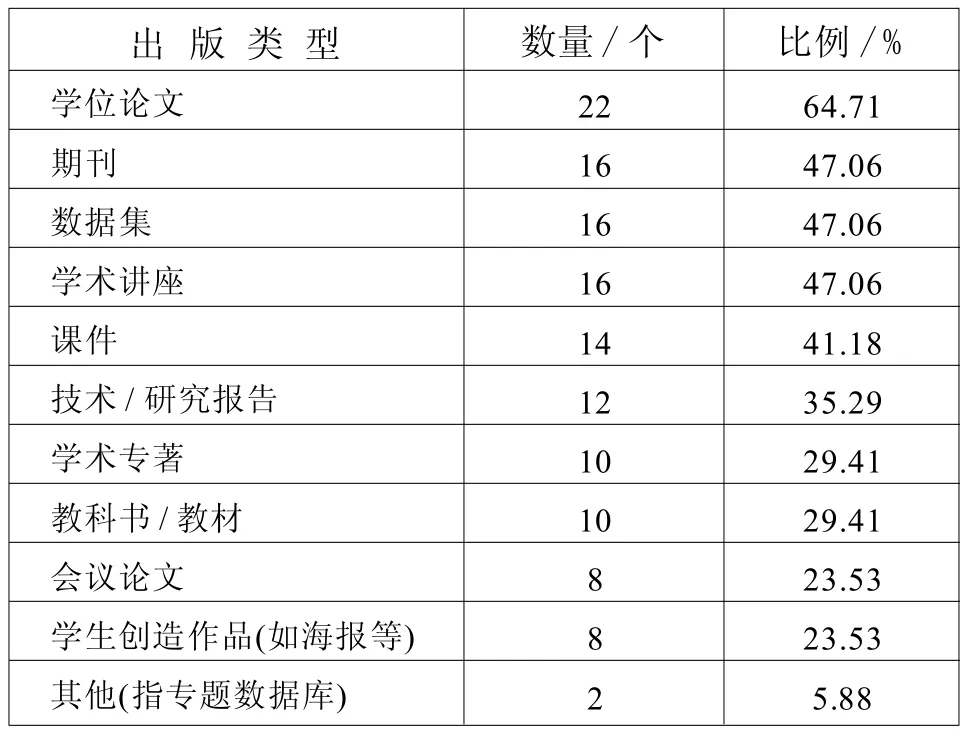

2.3.1 出版類型及格式

調查顯示,圖書館出版作品的途徑包括紙質資料的數字化和原生數字內容兩種方式,各有24家(70.59%)圖書館選擇通過這兩種方式出版學術作品。這在一定程度上反映出圖書館出版主要為數字出版,是圖書館為順應數字環境和讀者需求而開發的新興出版模式。出版類型方面(見表2),學位論文成為各圖書館最愿意出版的文獻類型,占比64.71%,這與圖書館長期從事學位論文的收集、存檔和數字化工作有關。其次,期刊、數據集、學術講座各占比47.06%,課件占比41.18%,四者成為圖書館希望出版的第二大文獻類型。相比之下,圖書館對技術或研究報告(35.29%)、學術專著(29.41%)、教科書或教材(29.41%)、會議論文(23.53%)、學生創作作品(23.53%)的出版意愿相對較低。

圖1 圖書館對開展數字出版服務的意義認可

表2 圖書館提供的出版物類型

學術作品的載體格式方面,文本(94.12%)成為圖書館數字出版的首要載體格式,圖片(70.59%)為第二大載體格式。其次,數據和多媒體格式分別占比47.06%。相比之下,圖書館對視頻(29.41%)和音頻(23.53%)的出版意愿相對較低。

版本格式方面,14家圖書館選擇通過“電子版+印刷版”相結合的方式出版學術作品,以同時滿足讀者的多種需求;各有8家圖書館選擇“純電子版本”或“電子版+按需印刷”的方式進行出版,版本格式差異不明顯。

2.3.2 服務類型及功能

(1)圖書館提供的出版服務項目

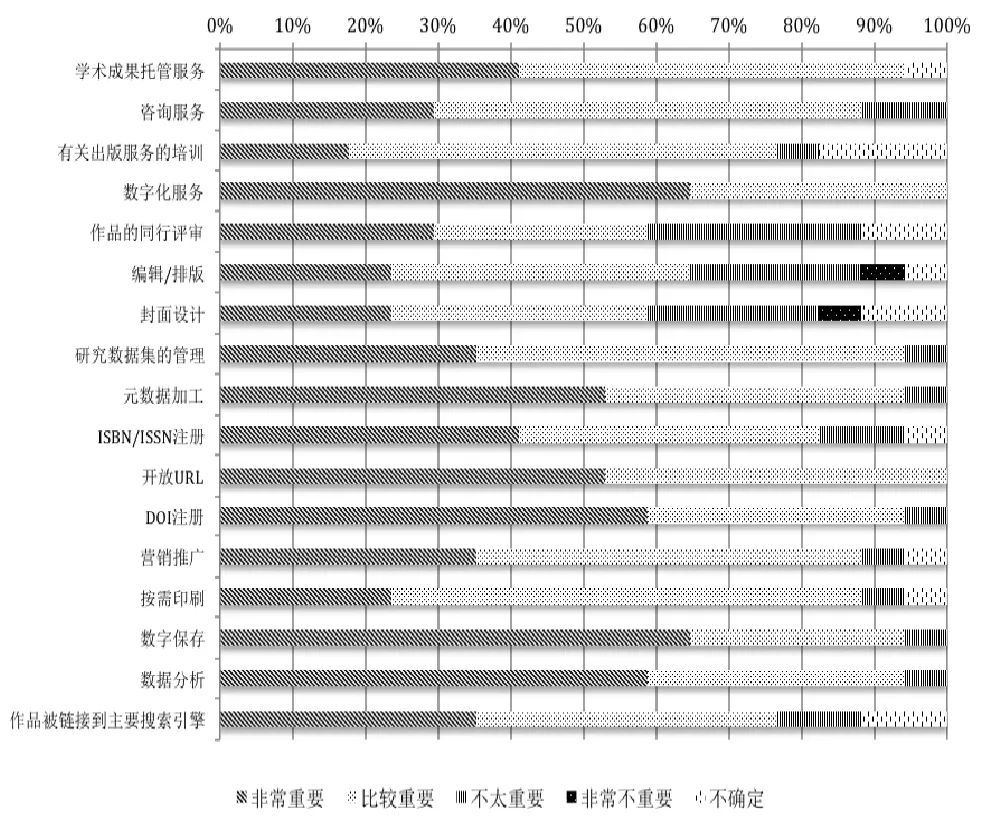

按照館長們認為的服務重要程度,本文將圖書館可提供的出版服務項目劃分為非常重要、比較重要、一般重要3大類,調查認知后果如圖2所示。其中,超過90%(此數字為圖2中“非常重要”與“比較重要”之和)的館長認為是“非常重要的出版服務”項目包括:數字化服務(100%)、開放URL(100%)、元數據加工(94.12%)、數字保存(94.12%)、學術成果托管服務(94.12%)、研究數據集的管理(94.11%)、DOI注冊(94.11%)、數據分析(94.11%)。可見,我國圖書館的出版服務側重于學術作品的數字化及其永久保存,關注學術作品的可訪問性和數據分析。前者體現在數字化服務(公有領域作品、特色館藏等的數字化)、元數據加工(描述作品的作者、標題、主題、出版單位等的數據)、數字保存和學術成果托管服務;后者體現在開放URL(支持到原文的鏈接)、DOI注冊(為數字對象提供唯一、永久的標識符,方便期查找)、數據分析(作品被下載或引用的分析和可視化等)。這在一定程度上說明,館長們在對“圖書館數字出版”與“館藏資源數字化”的認識上存在很大的重合與混淆,圖書館數字出版尚未從圖書館數字化服務中凸顯出來。

圖2 館長對圖書館提供的出版服務項目的認知

“比較重要”的出版服務項目比例介于70%~90%之間,包括按需印刷(88.24%)、營銷推廣(88.23%)、咨詢服務(88.23%)、ISBN/ISSN注冊(82.36%)、有關出版服務的培訓(76.47%)、作品被鏈接到主要搜索引擎(76.47%)。但后兩者“不確定”重要與否的比例也較高。

“一般重要”的出版服務項目的比例介于55%~70%,包括編輯/排版(64.71%)、封面設計(58.82%)、作品的同行評審(58.82%)(見圖2)。而認為這3項服務“不太重要”和“不確定”的比例也較高。可見,館長們對傳統出版環節中所涉及到的編輯/排版、封面設計、同行評審等存在著較大的疑惑,這與圖書館數字出版服務在我國剛剛起步的現狀相吻合。

(2)保證出版物質量的途徑

調查顯示,同行評審是圖書館保證學術作品質量的主要途徑,52.94%的圖書館選擇通過同行評審來控制學術作品的質量。此外,也各有23.53%的圖書館選擇通過“編輯加工”或“作者文責自負”的方式控制出版物的質量。

(3)出版平臺的功能

圖書館希望出版平臺具有多種功能,其中主要功能包括:平臺容易使用(82.35%)、平臺具有一定的靈活性或可進行定制服務(76.47%)、能夠將出版物鏈接到原始數據或其他補充材料(76.47%)。而對平臺是否可進行工作流程管理(52.94%)、支持電子商務和作品訂閱(52.94%)、開放源代碼(47.06%)、出版多樣化專著和期刊的能力(47.06%)等功能的需求不明顯。

(4)出版服務要求的員工技能

圖書館希望從事出版服務的員工掌握的核心技能包括:具備一定的版權知識(100%)、具備與用戶和工作人員合作的能力(94.12%)、掌握出版業相關知識(88.24%)和一定的項目管理能力(76.47%)等,而對員工是否具備計算機編程能力(41.18%)、具備一定的協商技巧(41.18%)和營銷手段(29.41%)等方面的要求不明顯。可見,圖書館最希望員工掌握版權方面的相關知識,以避免因圖書館參與學術出版而引起版權糾紛。

2.3.3 組織模式

(1)組織與合作模式

在問及“將由哪個部門來承擔出版工作”時,館長們主要寄希望于通過與館外機構合作的方式(如與大學出版社)來共同承擔出版服務(52.94%,18家)。與此同時,也有16位館長表示由圖書館自己承擔出版業務,包括由圖書館設置獨立部門(8家)和由圖書館各部門合作開展(8家)兩種方式。此外,14家圖書館表示會安排2~3名專職人員從事出版服務,8家圖書館選擇3~5人承擔,8家圖書館選擇由1人承擔,4家圖書館選擇由5人承擔。

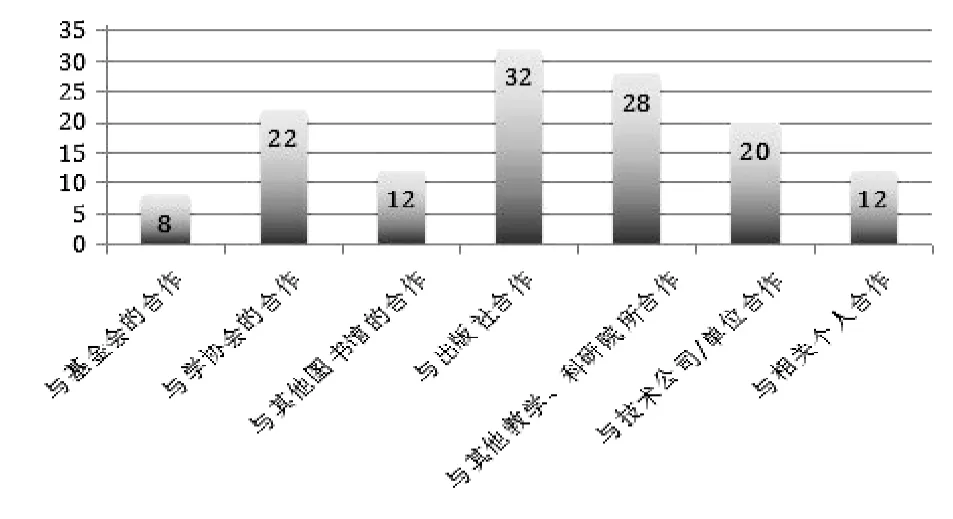

在出版服務的開展過程中,34家圖書館均表示會與館外單位或個人合作。其中,出版社是各圖書館的首要合作對象(32家)。其次,28家圖書館表示會與其他教學、科研院所展開合作,22家圖書館表示會與學/協會合作,20家圖書館表示會與技術公司/單位合作。而選擇與其他圖書館、基金會、相關個人合作的圖書館比較少(見圖3)。可見,圖書館傾向于與學術出版相關的生產、出版和技術單位等開展合作,如高校出版社、科研院所、教學單位等。

圖3 圖書館希望合作的單位或個人

(2)版權協議

在作者版權協議上,20家圖書館表示將由作者保留版權,圖書館或所屬機構獲得非排他性權利,即作者仍可將作品交由其他機構出版。6家圖書館選擇將由作者保留版權,圖書館或所屬機構獲得排他性權利,即作者不能再將作品交給其他機構出版。8家圖書館選擇由圖書館或所屬機構獲得版權,作者保留限制性權利,如署名權等。此外,32家圖書館表示已采取或打算采取知識共享協議。這說明,圖書館希望盡可能地保護作者的版權利益,將版權交由作者自己所有,圖書館僅擁有出版作品所需要的出版權利。圖書館數字出版的目的在于最大限度地傳播作者的學術作品,實現圖書館的核心價值。

2.3.4 經濟模式

(1)出版服務的資金來源

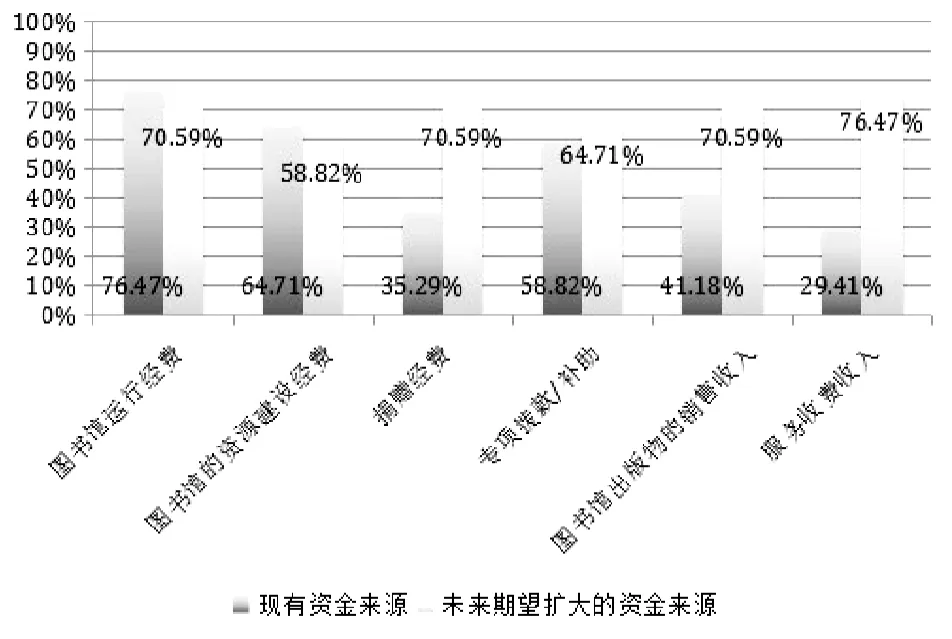

調查顯示,圖書館用于出版服務的現有資金主要來源于圖書館的運行經費、圖書館的資源建設經費和專項撥款/補助,分別占比76.47%、64.71%和58.82%。圖書館希望未來擴大的資金來源主要包括服務收入(76.47%)、銷售收入(70.59%)、捐贈經費(70.59%)和圖書館運行經費(70.59%)(見圖4)。可見,目前圖書館的出版經費主要依賴圖書館內部,形式單一,而未來圖書館則希望實現多元化的資金來源,增加銷售收入、收費收入、捐贈收入等的比例,實現服務增值,獲得價值認同。

圖4 圖書館出版服務的資金來源

(2)服務收入的收費項目

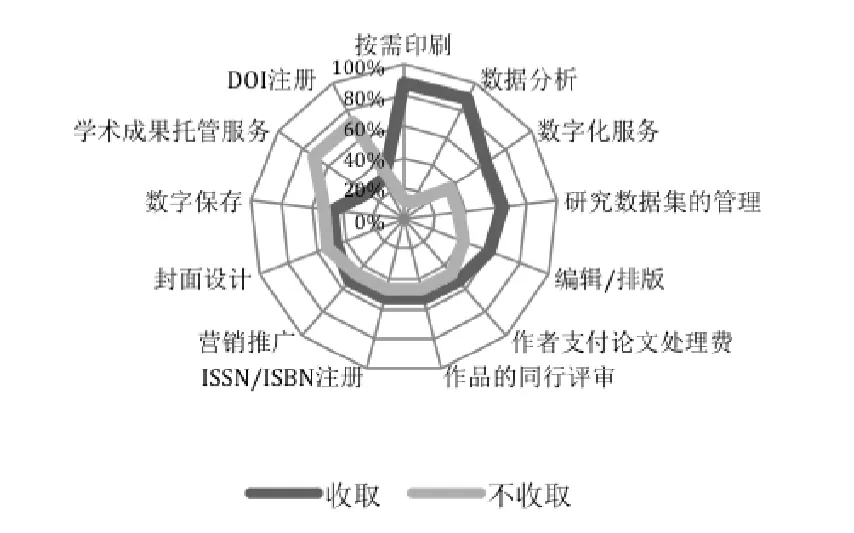

調查顯示,服務收入的經費來源中,各圖書館傾向于收取費用的服務項目包括:按需印刷(88.24%)、數據分析(88.24%)、數字化服務(64.71%)、研究數據集的管理(64.71%)、編輯/排版(58.82%);各圖書館傾向于不收取費用的服務項目包括DOI注冊(70.59%)和學術成果托管服務(70.59%)。此外,圖書館在作者論文處理費、同行評審、ISSN/ISBN注冊、營銷推廣、封面設計、數字保存等方面收費與否存在較大分歧,選擇收費或不收費的圖書館數量大體相等(見圖5)。

3 調查結論

通過本次調查,我們對學術圖書館對開展出版服務的認知程度有了較為深入的了解,為我國學術圖書館開展出版服務提供了一定的數據參考。綜合上述分析,現將本次調查的結論歸納如下:

3.1 我國圖書館開展數字出版服務的程度很低,對“圖書館數字出版”與“館藏資源數字化”存在一定程度的混淆。

圖5 出版服務的收費項目

調查顯示,目前我國有超過1/3的學術圖書館館長尚不了解“圖書館出版服務”。盡管在“圖書館是否應該提供出版服務”的問題上,61.29%的館長持肯定和積極的態度,但落實到實踐層面,僅有27.42%的圖書館已開展或打算開展出版服務。此外,國內缺乏開展圖書館出版服務的成功經驗是大多數圖書館沒有進行學術出版的第二大影響因素。這表明,我國圖書館的數字出版服務呈現出理念與現實脫節的狀況,圖書館的積極性不高。

與此同時,在已開展或打算開展數字出版服務的圖書館中,存在著“圖書館數字出版”與“館藏資源數字化”相混淆的現象,即圖書館在提供出版服務時,側重于學術作品的數字化加工及其永久保存,重點關注學術作品的可訪問性和數據分析,這與圖書館原有的數字化服務存在很大的重合,圖書館尚不能將數字化學術出版從單純的數字化服務中區分開來。此外,圖書館對出版環節中涉及到的同行評審、宣傳推廣等重視程度相對較低,還不能清晰地辨別出“數字出版服務”與“館藏資源數字化”之間的區別。

3.2 影響圖書館開展出版服務的因素包括內部因素和外部因素兩大類,而內部因素為最主要的因素。

調查顯示,不打算開展數字出版的學術圖書館,和已開展或打算開展數字出版的學術圖書館及其意義認同中,都呈現出內部因素占主導地位的特點。具體表現為:積極因素中擴展圖書館功能、提高圖書館的地位和影響力是圖書館開展數字出版服務的首要因素,圖書館希望通過出版服務實現自身戰略轉型,促進學術交流及圖書館在學術交流中的地位和影響力。圖書館原有的資源、技術和人才優勢,以及已經建立的機構知識庫是圖書館開展數字出版服務的重要推動力。而消極因素中,缺乏出版所需要的專門技術和人才是阻礙圖書館開展出版服務的首要因素。相比于內部因素的主導作用,外部因素也在一定程度上推動或限制著圖書館的數字出版服務。具體表現為:開放存取運動的開展和開放存取政策的實行為圖書館出版服務提供了開放的學術環境,數字技術和數字出版的發展降低了圖書館出版服務的成本和技術門檻,這些積極因素都為圖書館開展數字出版服務提供了良好的外部環境和技術支撐。然而,國內缺乏圖書館出版服務的成功實踐在很大程度上阻礙了圖書館出版服務的開展。同時,版權及合法化問題、用戶需求問題也在一定程度上限制了圖書館出版服務的開展。

3.3 圖書館與科研人員在出版物類型和服務項目方面的認知存在較大差異,科研人員的需求未能得到有效對接。

通過將本調查結果與“科研人員對圖書館開展出版服務的需求”[4]進行對比發現,圖書館低估了科研人員對其開展出版服務的潛在需求。調查顯示,若所在機構的圖書館提供數字出版服務,81.28%的科研人員表示會利用圖書館提供的出版平臺或其他出版服務(如版權咨詢、編輯排版服務等),72.70%的科研人員表示會將自己的作品交由圖書館進行出版。而本調查中圖書館卻普遍認為科研人員對其開展出版服務的需求很低。此外,圖書館與科研人員在出版物類型和服務項目方面的認知也存在較大差異。

關于出版物的類型方面,除在課件、技術或研究報告上二者表現相似之外,其他文獻類型差異明顯。盡管學位論文和期刊論文都是二者想要出版的主要文獻類型,但學位論文超越期刊論文成為圖書館最愿意出版的文獻類型。其次,科研人員傾向于交由圖書館出版的學術著作、會議文獻、教科書或教材在圖書館希望提供的出版類型中卻只占較少的比例,而科研人員不傾向于交由圖書館出版的科研數據在圖書館希望提供的出版類型中則占有較高的比例(見表3)。

表3 科研人員與圖書館希望的“出版類型”對比

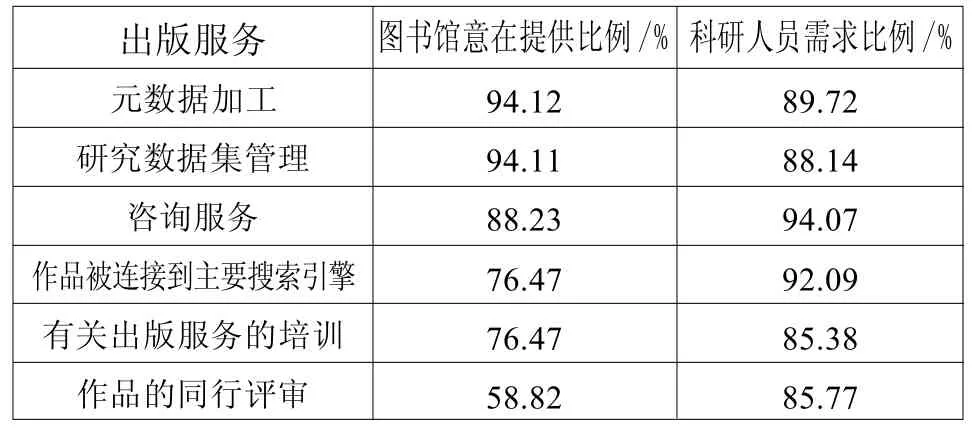

表4 科研人員與圖書館的“出版服務”意愿對比

出版服務方面,圖書館普遍重視提供元數據加工、研究數據集的管理等服務,而科研人員對此項服務的需求比例略低。相反,圖書館對出版咨詢服務、作品被鏈接到主要搜索引擎、提供出版培訓、同行評審的關注度較低,而科研人員在此方面卻表現出了較高的服務需求,詳見表4所示。由此可見,圖書館在開展出版服務時,更傾向于提供數字化加工服務和對數據集的管理,而科研人員則傾向于在數字化作品的基礎上,提供與出版相關的咨詢和培訓服務、作品被廣泛傳播與共享的服務、作品質量保證的服務等,而不僅僅是數字化服務。

3.4 圖書館傾向于通過合作模式開展出版服務,調動多方力量共同促進學術交流。

圖書館數字出版服務作為一項新興服務,在我國尚處于起步探索階段。因此,各圖書館都傾向于通過合作方式開展服務,包括館外合作和館內合作兩種模式,其中館外合作是主要模式。在尋找合作伙伴的過程中,各圖書館傾向于尋找在學術交流系統中發揮特色功能的相關單位或機構,如擁有豐富學術資源的出版社、教學和科研院所、學/協會,掌握關鍵技術的公司或部門等,即雙方基于促進學術交流和傳播的共同使命,充分發揮各自的核心優勢,共同支持學術作品的創作與傳播。

3.5 圖書館出版服務的經費來源比較單一,未來圖書館希望多元化經費來源。

調查顯示,目前圖書館出版服務的資金主要來源于圖書館自身經費和專項撥款,形式單一。未來,各圖書館希望在保持原有經費的基礎上,擴大服務收入、銷售收入、捐贈收入等的比例,實現服務增值和可持續發展。同時,在服務收費的問題上,圖書館對部分收費項目(按需印刷、數據分析、數字化服務、研究數據集的管理、編輯/排版)和不收費項目(DOI注冊、學術成果托管服務)意見較為一致,但在作者論文處理費、同行評審、ISSN/ISBN注冊、營銷推廣、封面設計、數字保存等方面,持有收費意見的與持有不收費意見的比例大體相等,即圖書館沒有對這些服務表現出明顯的收費傾向或不收費傾向,正反兩種觀點相互對立,圖書館未能就此些服務收費問題達成一致的意見。

4 對圖書館開展數字出版的幾點思考

4.1 理清“館藏資源數字化”與“圖書館數字出版”的區別

館藏資源數字化指的是圖書館將館藏中原先用紙張形式存儲的文獻信息轉化為計算機存儲設備中的電、磁、光電信號的信息,并實現對轉化后信息的計算機管理、網絡傳輸和數字化存取[5]。館藏資源數字化側重于特藏文獻、珍貴文獻等的數字化,強調紙質文獻的數字化形式存取,涉及到元數據加工、查詢和檢索、傳遞和利用、數字化存儲等功能。

而圖書館數字出版服務指的是由學術圖書館提供的,用以支持學術性或教育性作品的創作、傳播和保存的一系列服務。一般來說,圖書館出版需要有一個生產過程,提供以前未公開發布的原創作品,并通過同行評審等途徑對出版的內容進行認證[1]。圖書館出版強調對原創作品的公開出版和發行,鼓勵科研人員的學術創作,并進行嚴格的質量控制,涉及到同行評審、宣傳推廣等環節。在圖書館出版服務剛剛起步的當下,國外圖書館通常把館藏資源數字化當成圖書館出版的一部分,但也同時強調,僅僅將數字化館藏資源發布到網站上不算是圖書館出版,而在此基礎上通過電子圖書或按需印刷途徑讓公眾能夠公開獲取才算是出版。可見,館藏資源數字化是圖書館數字出版的基礎和重要組成部分,為圖書館出版提供了豐富的學術資源,但圖書館出版更強調在數字化存取資源的基礎上,實現學術作品的廣泛傳播和共享。此外,圖書館數字出版的終極目標在于實現原創作品的公開發布與傳播,因此,圖書館也要積極鼓勵和支持科研人員的學術創作。

4.2 抓住學術交流新機遇,主動提供出版服務。

2012年,美國研究圖書館協會(ARL)在其公布的《2012年學術圖書館十大趨勢》中指出,新的學術交流和出版模式正以前所未有的速度向前發展,學術圖書館作為學術傳播的重要機構,必須積極參與到出版服務中來,否則將會被淘汰[6]。2014—2015年,在《ARL戰略思考和設計》的制定和規劃過程中,ARL描述了研究型圖書館的發展愿景,即到2033年,研究型圖書館將由校內知識服務的提供者轉為豐富且多樣化的學習和研究生態系統中的合作伙伴,并將大規模的圖書館出版列為未來發展的5大方向之一[7]。可見,圖書館出版服務已成為圖書館未來發展的重要趨勢,許多圖書館已將其戰略重點轉移到促進學術出版和學術交流中來。截至2016年,北美已有118家學術圖書館開展了出版服務[3]。

為此,我國學術圖書館要積極響應學術交流發展新趨勢和科研用戶的需求,抓住新型學術交流環境給圖書館帶來的重要機遇,主動投入到學術出版服務中來,促進學術交流生態系統的建立和完善。一方面,圖書館要充分認識到開展出版服務的必要性、重要性和自身在元數據加工、數字保存等方面的人才和技術優勢,增強出版自信。另一方面,圖書館也要破除幾種錯誤觀點,大膽創新。具體表現為:圖書館普遍將“缺乏出版所需的專業人才和技術”作為提供數字出版服務的最大障礙,殊不知科研人員在嘗試圖書館出版服務的過程中,對編輯/排版、封面設計等傳統出版環節需求較低,圖書館要重點突出其在促進學術作品的公開傳播、共享及永久保存方面的巨大作用和優勢,吸引科研人員的關注。其次,科研人員對圖書館開展出版服務的需求與圖書館對自身出版服務的需求存在較大的分歧,為此,圖書館要深入到科研人員的教學和科研中去,主動了解其出版需求,針對性地開展出版服務。再次,針對圖書館出版的合法化及版權問題,圖書館亦可通過積極參與出版法、著作權法等法律的制定和修改來提升自己的話語權和地位,最大程度消除科研人員對圖書館開展學術出版的質疑。

4.3 積極探索,引領圖書館學術出版。

有實力的圖書館要首先意識到其在學術交流中的重要作用,在借鑒國外先進經驗的基礎上,優先開展圖書館出版服務,為國內其他圖書館開展出版服務提供觀念引領,樹立實踐典范。例如,北京大學圖書館、中國科學院文獻情報中心等學術圖書館目前已經開展出版服務,隨著這些圖書館繼續探索,不斷積累實踐經驗,必將為其他圖書館提供學術出版服務的示范。

此外,已建立機構知識庫的圖書館可以此為基礎開展數字出版服務。在對94家美國大學圖書館的調查中顯示,在已開展或打算開展出版服務的圖書館中,58.82%的圖書館已建立機構知識庫,而在出版服務開展比較好的美國高校圖書館中,約2/3是基于機構知識庫開展的[8]。為此,國內圖書館可基于機構知識庫來開展數字出版服務。基于機構知識庫開展出版服務有諸多優勢和現實的可能性。首先,機構知識庫可為圖書館學術出版提供豐富的文獻資源,特別是機構知識庫中各種類型的灰色文獻、數據集和相關論文等,都可作為圖書館學術出版的資料來源。圖書館可通過與相關科研人員的深度交流和密切合作,通過向其提供版權咨詢、元數據和編目、編制索引、編輯與排版、營銷推廣等服務,將側重于資源管理和保存的機構知識庫服務上升為側重于學術出版的圖書館出版服務[9],使盡可能多的學術作品得到更廣泛的傳播與共享。其次,基于機構知識庫開展數字出版服務能極大地降低圖書館的出版成本,助力圖書館出版服務的有效開展。例如,伯克利電子出版社(bepress)的Digital Commons機構知識庫為北美圖書館提供了出版期刊的機會,給曾經休眠的期刊出版物以新的生命,同時也為高校其他學科創辦了新的期刊。截至2015年2月,北美圖書館使用Digital Common機構庫已出版了近900種期刊[10],極大地促進了圖書館出版服務的開展。

[1]Library Publishing Coalition.About Us[EB/OL].[2016-12-19].https://www.librarypublishing.org/about-us.

[2]Bonn M,Furlough M.The Roots and Branches of Library Publishing Programs[EB/OL].[2016-12-19].http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/booksanddigitalresources/digital/9780838986981_getting_OA.pdf.

[3]Library Publishing Coalition.Library Publishing Directory 2017[EB/OL].[2016-12-18].http://www.librarypublishing.org/resources/directory.

注 釋:

①包括北京大學、清華大學、中國人民大學、上海大學、中山大學、南京大學、山東大學、蘭州大學、東北大學等高校的圖書館和中國科學院文獻情報中心、上海科學技術情報研究所、中國醫學科學院圖書館、廣東省科技圖書館等科研機構圖書館。

②最常用的信度測量方法,一般認為,Cronbach's Alpha值不超過60%時,量表信度不足;達到70%-80%時,量表具有相當的信度;達80%-90%時,量表信度非常好。

[4]劉茲恒,苗美娟,梁宵萌.我國科研人員對圖書館開展出版服務的認知及需求調查[J].圖書館論壇,2017(4):23-31.

[5]吳慰慈,劉茲恒.圖書館學基礎 [M].2版.北京:高等教育出版社,2016:240..

[6]Committee P R.2012 Top Ten Trends in Academic Libraries: A Review of the Trends and Issues Affecting Academic Libraries in Higher Education[J].College & Research Libraries News,2012,73(6):311-320.

[7]Association of Research Libraries.ARL Strategic Thinking &Design 2013-2015[EB/OL].[2016-12-19].http://www.arl.org/about/arl-strategic-thinking-and-design#.WEglEZLUjR6.

[8]魏 蕊,初景利.美國大學圖書館基于機構知識庫的出版服務實踐研究[J].大學圖書館學報,2015(3):5-11,21.

[9]苗美娟,劉茲恒.國內圖書館開放存取出版服務探析[J].國家圖書館學刊,2016(2):60-65.

[10]Busher C,Kamotsky I.Stories and Statistics from Library-Led Publishing[J].Learned Publishing,2015,28(1): 64-68.