國內外數字閱讀研究熱點及趨勢分析*

張 坤 李 晶 王文韜 (安徽大學管理學院 安徽 合肥 230601)

謝陽群 (淮北師范大學 安徽 淮北 235000)

1 引 言

作為閱讀變革與數字化革命融合的產物,數字閱讀憑借其具有的及時性和互動性強、檢索便捷、存儲量大、低成本、易于保存等優點滿足了人們隨時隨地以簡單便捷的方式獲取所需內容的閱讀需求,已逐漸融入人們的生活并悄然改變著許多用戶尤其是千禧一代[1]用戶的閱讀習慣。近年來,由于虛擬現實(VR)、人工智能(AI)等新一代信息技術逐步在閱讀領域中應用,數字閱讀對人們生活產生的影響愈加深刻。據2017年4月發布的《2016年度數字閱讀白皮書》顯示,中國數字閱讀用戶規模在2016年已達到3.33億,相比上一年,用戶增長率高達25%,其所帶來的市場規模更是高達120億元[2],可見數字閱讀的影響正在逐步擴大。

不可否認,數字閱讀給人們的生活帶來了便利,但它同時也給人們的生活帶來了許多問題,如閱讀形式碎片化,導致用戶閱讀不深入,妨礙用戶形成完整的知識體系;閱讀內容低俗化,沖擊著用戶的精神防線和道德底線;閱讀版權難以監管,致使創作者的合法權益得不到有效保障,等等。為解決當前數字閱讀存在的問題并響應李克強總理“促進全民閱讀,建設書香社會”的號召,加強對數字閱讀領域的研究就具有現實性和必要性。

本文通過對有關數字閱讀的文獻進行梳理,歸納出國內外數字閱讀領域的熱點研究主題,并結合當前發展的實際,對未來數字閱讀的研究趨勢進行展望,以期為未來數字閱讀領域的長遠發展提供理論研究素材和實踐探索參考。

2 數據來源及研究概況

2.1 數據來源

本文數據源于2017年10月采集自中國知網數據庫和Web of Science核心合集數據庫。在中國知網中以“數字閱讀”為主題詞或關鍵詞,對來源為CSSCI的期刊文獻進行精確檢索,其余條件不做限制,經數據清洗后收集到實際有效文獻690篇。由于國內外文化及語言背景等的差異,筆者在“Web of Science Core Collection”數據庫中以“digital reading”“web reading”“electronic reading”“online reading”“ebook reading”“moblie reading”“network reading”和“screen reading”為主題詞,中間用“或”連接,為保證檢索結果精確性,檢索詞處均加雙引號,文獻類型設定為“Article”或“Review”,其余條件不做限制,精煉并處理后得到相關文獻290篇,這690篇國內文獻和290篇國外文獻便是本文分析的數據樣本。

2.2 研究概況

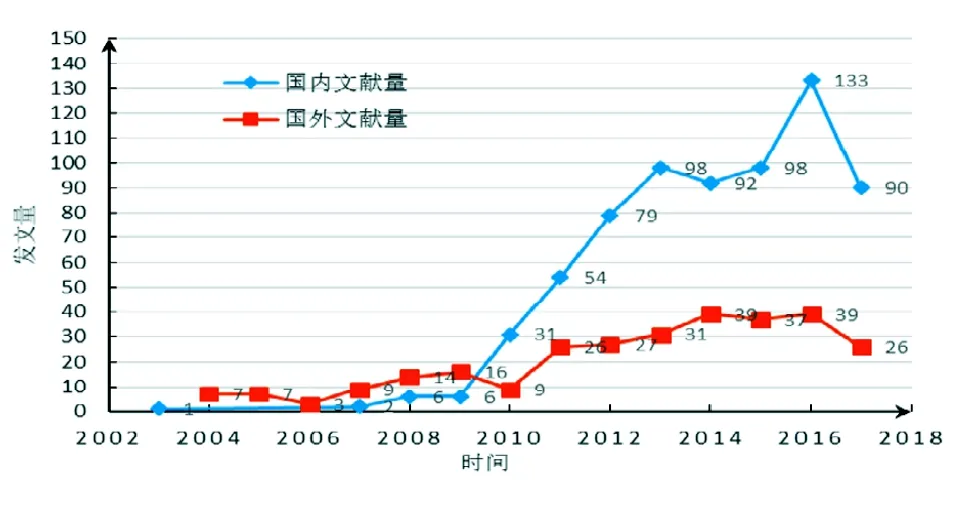

對國內外相關文獻的年分布情況進行統計得到圖1。從圖1中可以看出,國內外關于數字閱讀的研究都起源于21世紀初,且國內相關文獻的研究起步要早于國外,在2010年之前,國外的相關研究發文量一直高于國內,但在2010年之后,國外的研究開始落后于國內。國外的研究總體來看波動不大并保持著緩慢的增長趨勢,研究態勢較為穩定。國內在2010年以前,總體研究量較小,一直都是個位數,且在不少年份出現斷層,可以說在此期間研究進展極小。而在2010年以后,國內關于數字閱讀的研究開始出現井噴式增長,相關研究的文獻量突飛猛進,遠遠超過了國外發文量,并在此后一直保持著快速增長的趨勢。截止到筆者檢索之日,2017年國外相關研究文獻已達26篇,國內數字閱讀發文量已達90篇。根據當前的研究趨勢,筆者預測未來國內外關于數字閱讀的研究還會增加,但增長速度可能會放緩,數字閱讀仍是值得學者深入研究的重點領域。

圖1 國內外數字閱讀研究年度走勢

3 研究過程

3.1 高頻關鍵詞共詞分析

(1)詞頻分析

關鍵詞是文章主題的重要體現,對國內外數字閱讀相關文獻的關鍵詞進行詞頻分析能基本反映出該領域的研究熱點。由于國內外文獻樣本不一致,其關鍵詞的詞頻差別也較大,因此,為更好地展現國內外數字閱讀的研究熱點,本文將國內和國外相關文獻中出現詞頻排在前30位的關鍵詞視為該領域的高頻關鍵詞。在進行去重等清洗操作后,得到國內外高頻關鍵詞如表1所示,受篇幅所限,表1僅呈現部分數據。從表1中可以看出,國內外高頻關鍵詞詞頻差距懸殊,高頻關鍵詞排序也并不一致,國內高詞頻的關鍵詞主要有“數字閱讀”“電子書”“圖書館”“閱讀推廣”等,而國外詞頻較高的關鍵詞有“Digital readin g”“Reading”“Digital”“Comprehension”等。通過詞頻統計能看出關鍵詞出現的頻率,但不能看出關鍵詞之間的關系,因而不能準確表征關鍵詞所體現的研究主題,據此本文在此基礎上進行了聚類分析。

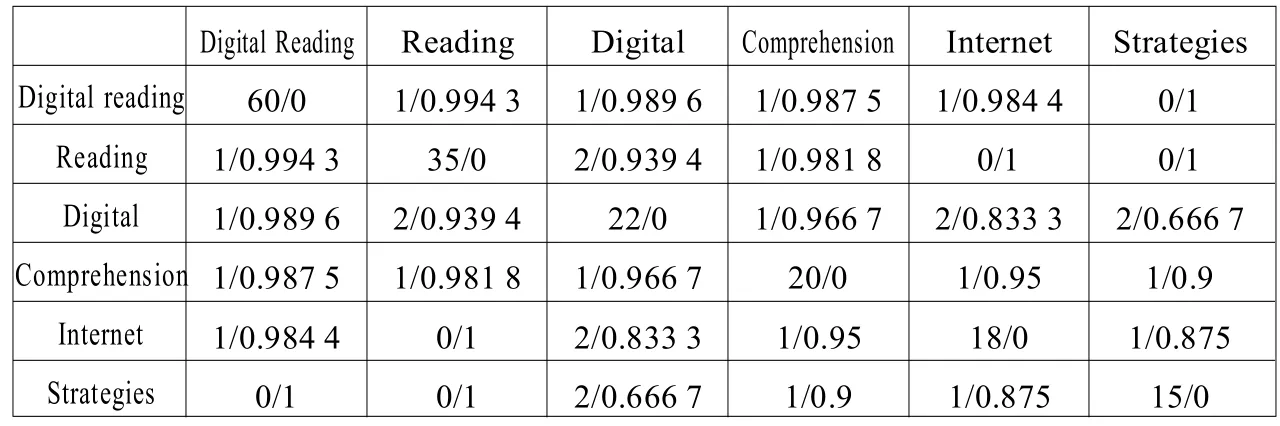

(2)構造共詞矩陣與相異矩陣

為進一步探究關鍵詞之間的關系,筆者根據表1構建出30×30的高頻關鍵詞共詞矩陣與相異矩陣,如表2和表3所示。在表2和表3中,斜線前的數據表示行列所對應的兩個關鍵詞在相關文獻中共現的次數,且數值越大則表示兩關鍵詞共現次數越多;斜線后的數據表示行列所對應的兩個關鍵詞之間的相異指數。相異指數處于0與1之間,數值越接近于1,表示兩個關鍵詞之間的相異性越大,越不屬于同一類,反之則表明其相似度較大,屬于同一類的可能性也越大。例如,“數字閱讀”在所有文獻中出現的總次數是252次,它和“電子書”在所有文獻中共現的次數是26次,二者的相異指數為0.9503,說明二者屬于不同類的可能性較大。

表1 國內外數字閱讀關鍵詞詞頻統計(部分)

表2 國內高頻關鍵詞共詞矩陣與相異矩陣(部分)

表3 國外高頻關鍵詞共詞矩陣與相異矩陣(部分)

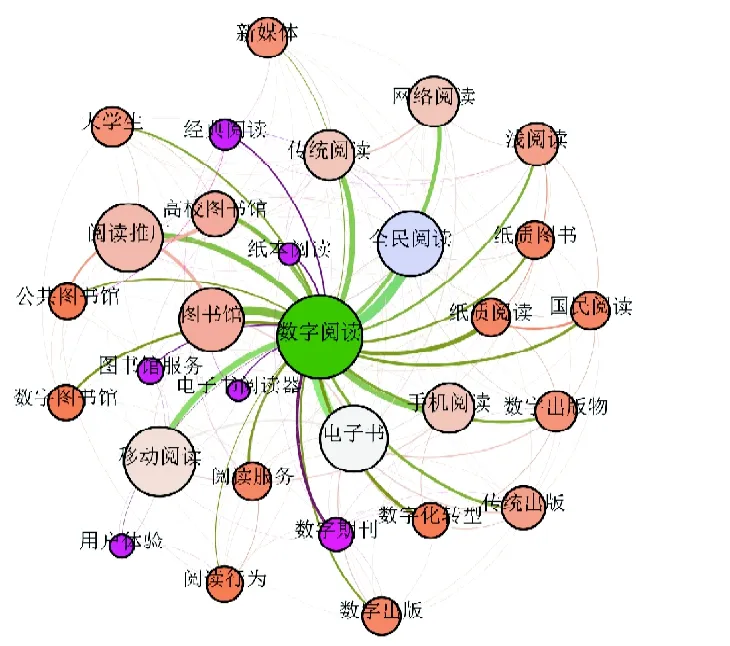

(3)構建共詞網絡圖

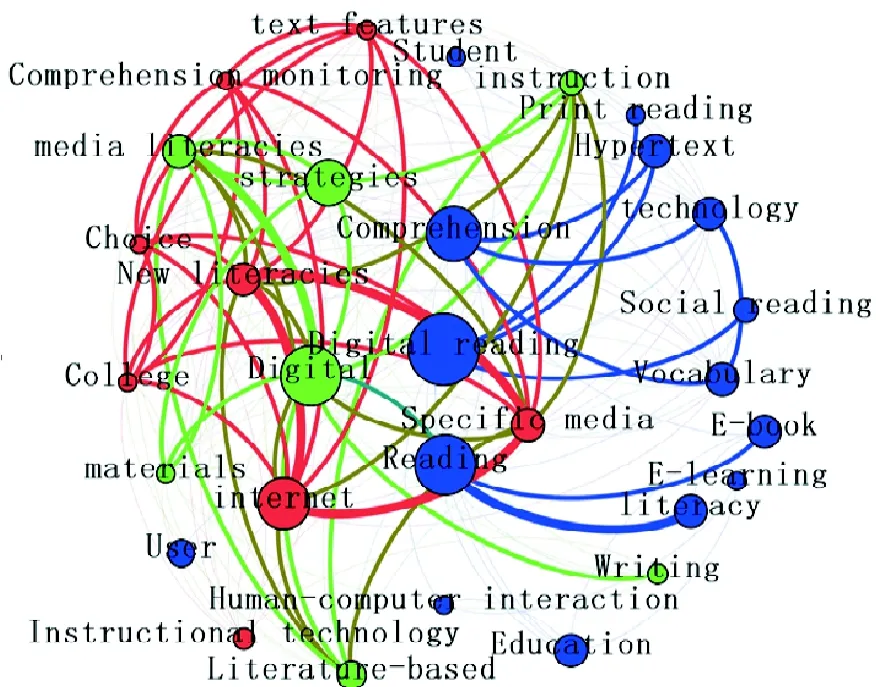

為直觀展示高頻關鍵詞之間的緊密程度和所處地位,筆者構建了國內外高頻關鍵詞的共詞網絡圖,如圖2和圖3所示。在圖2與圖3中,每一個圓形節點代表一個高頻關鍵詞,結點越大,表示與該關鍵詞共現過的其他關鍵詞越多;該節點越處于網絡的核心地位,該關鍵詞所表征的主題也越可能是研究的熱點。高頻關鍵詞之間的連線表示關鍵詞之間的關系,連線越粗,說明該關鍵詞與其他關鍵詞之間共現次數越多,關系越緊密;連線越細,則表示關鍵詞之間的共現越少;無連線則表示關鍵詞之間沒有聯系,即沒有共現。圖2顯示,國內共詞網絡圖中結點較大的關鍵詞有“數字閱讀”“全民閱讀”“移動閱讀”“閱讀推廣”等,而圖3顯示,國外共詞網絡圖中結點較大的關鍵詞除“Digital reading”外,還有“Reading”“Comprehesion”“Internet”等,說明這些關鍵詞和其他關鍵詞的聯系較多,其表征的主題是國內外數字閱讀領域研究者關注的重要研究對象。

3.2 高頻關鍵詞聚類分析

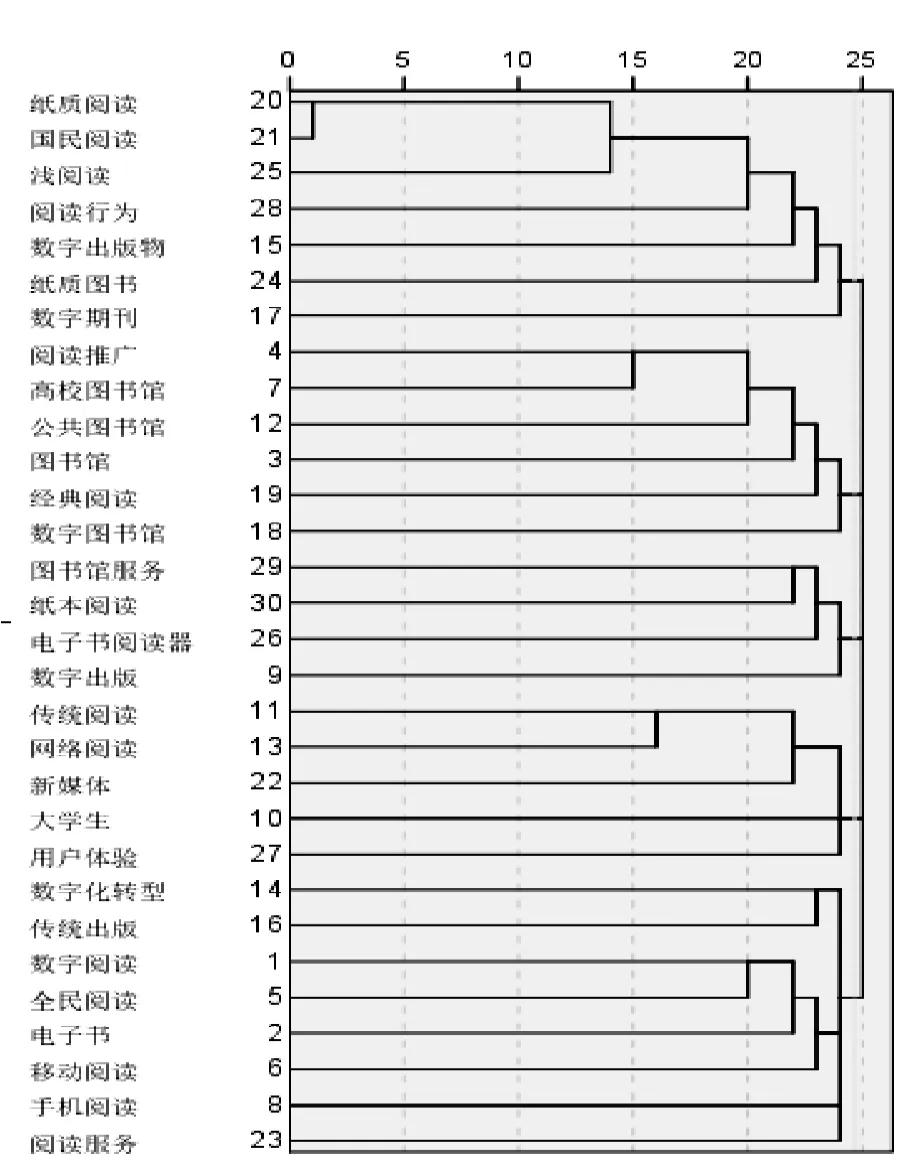

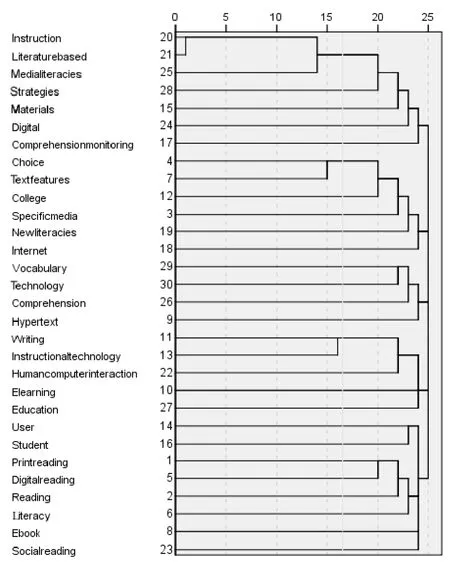

根據表2和表3中的相異矩陣對高頻關鍵詞進行聚類分析得到圖4和圖5。筆者根據對國內外相關文獻的研讀,并結合各高頻詞所表征文獻的主題,將國內外數字閱讀的熱點主題劃歸5類。這5類熱點主題分別是數字閱讀與紙質閱讀比較研究、基于數字閱讀的圖書館服務研究、數字閱讀工具研究、數字閱讀環境下用戶的閱讀需求與行為研究和用戶數字閱讀素養研究。

圖2 國內數字閱讀高頻關鍵詞共詞網絡圖

圖3 國外數字閱讀高頻關鍵詞共詞網絡圖

圖4 國內高頻關鍵詞聚類分析圖

圖5 國外高頻關鍵詞聚類分析圖

4 國內外數字閱讀研究熱點分析

4.1 數字閱讀與紙質閱讀比較研究

自數字閱讀出現開始,學者關于數字閱讀和紙字閱讀孰重孰輕的爭論就一直存在。有學者認為紙質閱讀優于數字閱讀,傳統的紙質閱讀不僅在快速導航、加深對文本的理解、掌握文本結構等方面比數字閱讀更具優勢[3],而且具有更好的感官體驗[4],有更多讀者在紙質閱讀過程中獲得沉浸體驗[5]。此外,還有調查表明,紙質閱讀對學生閱讀理解的影響程度比數字閱讀對學生閱讀理解的影響程度更大[6],而且紙質閱讀在培養讀者長期記憶、內化閱讀材料能力以及對復雜信息的認知處理效果方面也優于數字閱讀[7]。

也有學者認為數字閱讀優于紙質閱讀,數字閱讀不僅可以培養讀者多任務處理能力及快速理解與反應能力;而且在跳讀和略讀方面,比紙質閱讀更為方便和有效[7]。Nielen等通過實證發現,數字閱讀有助于幫助學生充分發揮潛能和學習更多知識[8]。

還有學者從理解認知[7]和閱讀效果[9]角度對數字閱讀和紙質閱讀進行探討,發現數字閱讀與紙質閱讀之間并無顯著差異,數字閱讀可以在部分領域進行推廣。此外,有學者提出了“中閱讀”的觀點,他們認為區分數字閱讀與紙質閱讀沒有必要,提倡“中閱讀”更為現實[10]。

綜上可見,紙質閱讀與數字閱讀各有其利弊,業界學者眾說紛紜,但筆者通過文獻調研發現,數字閱讀與紙質閱讀只是分立,并無對立,兩種閱讀形式的存在滿足了不同閱讀風格的用戶需求,它們可以共存,并應將二者融合互補,為不同用戶的閱讀需要服務,既要鼓勵深度閱讀、紙質閱讀,也要支持碎片化閱讀、數字閱讀,兩者兼顧,才能更好地推動閱讀事業的發展。

4.2 基于數字閱讀的圖書館服務研究

信息技術的深入發展和智能設備的逐步普及使得讀者的閱讀服務意識與需求不斷提高,這對圖書館傳統服務模式提出了挑戰,促使圖書館不斷改變服務內容,更新服務模式。

閱讀推廣作為圖書館服務的基本形式之一,是指圖書館為提高館藏的流通量和利用率而通過精心的創意和策劃來將讀者注意力由海量館藏轉移到小范圍、有吸引力館藏的活動[11]。國內外研究圖書館閱讀推廣的學者眾多,如Berube認為公共圖書館提供閱讀推廣非常重要,并對公共圖書館的電子圖書服務進行了深入研究[12],Huysmans等對荷蘭的閱讀推廣項目——Library at School對學生產生的影響進行了分析[13],謝蓉等不僅闡述了圖書館閱讀推廣的定義、基本目標、基本類型和特點,還總結了圖書館閱讀推廣的研究范式和理論層次[14]。不僅如此,國內外圖書館也在積極開展閱讀推廣活動的實踐,如美國國會圖書館發起了“讀者年”“塑造你的未來——閱讀”等閱讀推廣活動,英國的圖書信托基金會發起了“一起寫作”“閱讀起跑線”等閱讀推廣活動,國內圖書館則積極開展“網絡書香”“閱讀經典”等活動。總體而言,國內外對圖書館閱讀推廣服務的研究與實踐給予了很高的關注。

此外,隨著移動終端的升級完善,人們更傾向于使用手機等移動終端來進行閱讀,移動閱讀作為一種新型閱讀模式,對人們的閱讀習慣及閱讀行為產生了深刻影響,移動閱讀服務給讀者帶來了全新服務體驗并受到大批讀者的喜愛,成為圖書館服務的又一基本形式[15]。因此,為滿足用戶的移動閱讀服務需求,圖書館需克服當前服務的局限性,提供更加優質的移動服務,一方面要適應新形勢,轉變舊思維,有重點地加強數字館藏建設,提高電子書閱讀服務體驗[16],另一方面應針對讀者提供個性化的閱讀內容與傳播方式,不斷拓展新服務[17]。

4.3 數字閱讀工具研究

數字閱讀工具的出現使用戶的碎片化時間得到有效利用,也使用戶隨時可讀、隨處可讀成為現實,現正深刻影響著用戶的閱讀體驗和閱讀習慣。

數字閱讀工具不僅具有支持快速鍵盤輸入、信息重用和提供諸如拼寫檢查、字數統計等功能的優點[3],還使用戶可以運用快捷的方式操作文本,優化創作過程[18]。隨著信息技術在數字閱讀中的應用,以往長時間閱讀傷害眼睛、觸感體驗不明顯、不方便批注等弊端顯著的老一代數字閱讀器逐漸被個性化、人性化的新型數字工具所取代。目前,常見的數字閱讀工具有電腦、iPad、智能手機、電子書閱讀器(如Kindle)等,其中電子書閱讀器作為目前廣受國內外用戶歡迎的數字閱讀工具之一,已經受到許多圖書館的重視,如我國首都圖書館、浙江圖書館和上海圖書館等都已提供電子書閱讀器外借服務,但由于圖書館經費投入量大、版權問題突出以及管理困難等因素的阻礙,電子書閱讀器目前并未成為圖書館最主流的數字閱讀工具[19]。總體來看,無論哪種數字閱讀工具,都主要依靠改變閱讀工具的硬件或軟件來優化用戶的閱讀體驗,提升讀者的閱讀效率。

一些學者認為,優化數字閱讀工具的硬件能提升讀者的閱讀效率,如具有不同尺寸屏幕的數字閱讀工具對大學生閱讀學術文獻效率的影響不同,大屏數字閱讀工具可優化大學生的閱讀體驗,對提升大學生閱讀學術文獻效率的影響更大[20]。還有一些學者認為數字閱讀工具軟件的優化不僅能提高用戶閱讀效率而且能促進信息共享,如OJS(Open Journal Systems,開放期刊系統)提供的閱讀工具給用戶提供了一系列輔助功能,使用戶在閱讀論文的同時可以進行深入檢索、分享、下載、發送引用等其他操作,這些操作不僅能提升用戶的閱讀體驗,而且能為用戶提供豐富的關聯資源,提升用戶獲取信息的廣度與深度,既有利于信息的共享和知識的傳播,也有利于期刊的長遠發展[21]。

4.4 數字閱讀環境下用戶的閱讀需求與行為研究

數字閱讀更加注重閱讀的及時性、互動性、便捷性以及用戶的感官體驗[22],并能夠實現文本、圖片、音頻、視頻等各種信息的融合,這與數字時代下用戶的閱讀需求不謀而合,因而受到用戶的歡迎,現已成為人們不可或缺的閱讀方式。

據調查,互聯網環境下,讀者更傾向于數字閱讀,特別是大學生和學者,更傾向于閱讀數字文本而非紙質文本[23]。有研究發現,大學教師在查找和使用信息方面逐漸從紙質文本轉向數字文本[24],不同專業背景的學生對數字閱讀的需求程度不同,如理工科的學生比外語學院的學生更偏愛數字閱讀[25]。還有實驗表明,對于同一閱讀材料,在數字閱讀工具上閱讀比在傳統的紙質文本上閱讀的速度可能會慢30%[26],80%的受訪者傾向于把數字文本打印成紙質文本后閱讀,并且這些受訪者中有68%認為閱讀紙質文本對理解和記憶文本信息更有幫助[27]。“互聯網+”及數字技術的發展對用戶傳統的閱讀習慣、閱讀需求與閱讀行為產生了潛移默化的影響,用戶的閱讀呈現出需求多樣且閱讀興趣提高、內容較淺但閱讀量增加、時間較短但閱讀頻率提高、閱讀付費意愿低等特點[28],而生活習慣、經濟實力、文化水平和社會資本則被發現是影響讀者數字閱讀行為發生變化的主要因素[29]。

閱讀的未來沒有回頭路可走[30],既然已向數字時代邁進,用戶能夠做的不是去改變現存的數字閱讀與紙質閱讀并存的閱讀大環境,而應積極轉變閱讀習慣,提高自身對不同閱讀環境的適應能力和在不同閱讀環境下的閱讀能力,從而間接促進全民閱讀水平的提高和書香社會的建設。

4.5 用戶數字閱讀素養研究

數字閱讀素養是指用戶在數字閱讀過程中能快速高效地獲取、分析、利用及開發信息的能力,是數字時代下讀者的一種必備素養,主要是針對數字閱讀中的淺閱讀現象而言的[31]。

對當前讀者群體進行分類大致可以分為數字原住民[32](Digital Natives)、數字移民[33](Digital Immigrants)和數字難民[34](Digital refugees)3類。不同用戶群體的數字閱讀素養不同,對于數字原住民來說,由于其從出生開始便接觸到數字設備,因而存在的數字閱讀障礙較少;但對于數字難民和部分數字移民來說,他們的數字閱讀素養普遍較低,容易出現“淺閱讀”[35]“信息迷航”[36]等問題,存在著諸如信息資源檢索、獲取等障礙,其中信息檢索是OECD(Organization for Economic Co-operation and Development,國際經濟合作與發展組織)衡量國民數字閱讀素養的最重要因素,可見提升數字難民和部分數字移民讀者群體的數字閱讀素養具有必要性和緊迫性。對于數字難民和部分數字移民讀者,圖書館不僅要提升其對數字閱讀工具的掌握能力和對數字閱讀環境的適應能力,還要提升其數字資源檢索技能。

為培養用戶的數字閱讀素養,國內一方面積極加強閱讀引導,開展以深閱讀為核心的數字資源閱讀推廣,同時注重培養用戶在數字閱讀過程中的自覺性、自控性和深度閱讀習慣[37];另一方面強調提高數字資源的可讀性、易讀性以改善數字閱讀軟環境[38]。國外也采取多種方式來提升用戶的數字閱讀素養,如通過改變網絡用戶的在線行為模式來提升用戶的數字閱讀素養以減輕信息迷航[39];通過元認知理論來修復用戶對網絡的負面情感,進而間接提升用戶的數字閱讀素養[40]等。此外,根據OECD 報告顯示,性別與數字閱讀素養具有一定關系,總體上,女性數字閱讀素養高于男性[41]。因此對不同性別的讀者群體,數字閱讀素養培養的力度也要有所區別。

5 研究展望

結合上述對該領域已有研究成果的總結分析,筆者認為,未來我國數字閱讀領域的研究趨勢可以概括為以下4個方面。

5.1 數字閱讀出現的新問題及對策研究的系列主題有望成為研究者關注的重點

隨著人們生活節奏的加快和數字技術的深入發展,用戶的閱讀偏好隨著數字工具的更新而不斷變化,用戶越來越傾向于接受互動性更強、檢索更方便、攜帶更方便的數字閱讀方式,數字閱讀已成為許多用戶首選的閱讀方式。由于數字閱讀處于動態發展之中,因此對其的研究也會常提常新。圍繞其變化,未來對“微閱讀”[42]“中閱讀”[10]“綠色閱讀”[43]“云閱讀”[44]“拇指閱讀”[10]等問題的新探討,對數字鴻溝加劇、閱讀娛樂化、閱讀淺表化、閱讀碎片化等閱讀危機意識的思考,對數字時代下傳統紙媒機構應對策略的探索,對數字難民數字閱讀需求及其解決策略的研究,對數字閱讀演變趨勢——有聲閱讀的展望以及對數字閱讀環境下用戶閱讀偏好變化(如閱讀方式偏好互動化與社會化、閱讀內容偏好動態化展示等)的分析都有可能成為學者關注和研究的熱點。總體來看,目前該主題下還有許多研究空白有待填補,因此筆者認為該主題有必要也應該成為研究者深入研究的重點。

5.2 用戶數字閱讀素養研究有望引發研究者的持續關注

數字時代下,要推進人類閱讀事業的進步,需要培育用戶的數字閱讀素養,進而提高用戶的閱讀能力。近年來,學者對數據素養[45]、視覺素養[46]、媒介素養[47]、信息素養[48]、元素養[49]等“素養”領域的研究表現出很高熱情,數字閱讀素養也不例外。從數量上看,國內外關于數字閱讀的研究在逐年提升,但從內容來看,國內外研究都存在著研究角度過于宏觀的弊端,研究成果中缺乏一些專項性、單一性的研究,因而不能準確說明用戶的數字閱讀素養情況。未來該主題有望在研究中進一步細化,如對用戶數字閱讀素養影響指標的構建研究,不同群體的數字閱讀素養的培養路徑分析,各國數字閱讀素養標準探究,圖書館數字閱讀素養教育問題與對策研究等都可能成為研究者關注的重點。

5.3 “分享+”背景下數字閱讀與付費信息行為的結合研究

自2016年迎來分享經濟的發展元年,“分享+”與日俱增,數字閱讀領域也不例外。分享閱讀即社會化閱讀,是指以讀者為核心,強調多人在閱讀過程中互動和分享的全新閱讀模式[50]。作為分享閱讀形式之一的閱讀推廣近年來受到眾多學者的關注,所謂閱讀推廣即推廣閱讀,其實質是指組織或個人通過采取各種途徑和方式來增強閱讀的影響力度,使用戶更有條件、更有意愿來參與相關的閱讀活動[51]。當前關于閱讀推廣理論與實踐的研究眾多,如國內的“網絡書香”[52]“閱讀經典”[53]“掃碼看書,百城共讀”[54]等。此外,美國開展的“一城一書”“大閱讀”[55],新加坡開展的“讀吧!新加坡”[56],加拿大開展的“加拿大閱讀”[57]等活動也是其典型代表,可見,閱讀推廣領域已有業界人士進入深入的理論研究與實踐探索。然而分享閱讀不僅包括免費的閱讀推廣也包括付費的信息行為,因此對數字閱讀領域付費信息行為的研究也很有必要。但筆者在對國內外數據庫檢索時卻較少發現關于數字閱讀付費相關主題的研究,因此筆者認為未來關于數字閱讀付費相關主題的研究諸如對數字閱讀付費群體、付費內容的特征研究,對用戶閱讀付費意愿的影響因素分析,對用戶閱讀付費額度的波動范圍探究,對付費數字閱讀平臺比較,對數字閱讀領域中“打賞”“一元圍觀”等具體付費行為研究等都可能會成為未來研究者關注的重點。

5.4 虛擬現實及人工智能等技術在數字閱讀領域中的應用研究

閱讀領域變亦不變,變的是形式,不變的是內容。近年來迎來發展元年的虛擬現實技術和人工智能技術發展火熱,新技術在閱讀領域的應用,將會為數字閱讀的進步開辟一條新通道。由于虛擬現實(VR)技術具有構想性、互動性和沉浸性特征[58],因而它將會在一定程度上突破數字閱讀的束縛,使閱讀行為從現實的二維平面世界轉移到虛擬的三維立體世界,極大地豐富讀者的閱讀體驗。深度學習是人工智能核心技術機器學習中一個極其重要的新領域,它通過建立一個類似于人腦的神經網絡來分析數據,按照人類的思維做出相關解釋,進而形成易于人們理解的文字、圖像或聲音[59]。據調查,機器翻譯及編碼、解碼原理已逐步擴展到機器閱讀領域[60],以人工智能技術為基礎的機器閱讀未來可能會取得突破性進展[61],因此未來關于新技術在閱讀領域中的應用有望成為研究者關注的另一重點。

6 結 語

本文還存在許多不足,如在選取國內外數據樣本時對文獻類型進行了限制,僅選取了期刊文獻而放棄了對會議論文、學位論文等數據的收集,致使數據源不夠充分,不能全面反映國內外數字閱讀的研究熱點。此外,在進行數據處理時沒有充足的理論支持,具有一定主觀性。但本文尚屬探索性文章,旨在拋磚引玉,期望通過對國內外數字閱讀研究熱點的梳理與歸納,為未來研究者的深入研究或實踐探索提供一定參考。

[1]Godelnik R.Millennials and the Sharing Economy: Lessons from a 'Buy Nothing New,Share Everything Month' Project[J].Environmental Innovation and Societal Transitions,2017,23(2):40-52.

[2]《2016年中國數字閱讀白皮書》摘要[EB/OL].[2017-02-06].http://www.sohu.com/a/134018623_476976.html.

[3]O'hara K,Sellen A.A Comparison of Reading Paper and Online Documents[C]//Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.CHI '97.ACM,1997: 335-342.

[4]Fortunati L,Vincent J.Sociological Insights on the Comparison of Writing/Reading on Paper with Writing/Reading Digitally[J].Telematics and Informatics,2014,31(1): 39-51.

[5]劉坤鋒,王文韜,陳 雨.沉浸體驗視角下數字閱讀與紙質閱讀的比較分析研究[J].圖書館,2016(10):58-62.

[6]Mangen A,Walgermo B R,Bronnick K.Reading Linear Texts on Paper Versus Computer Screen: Effects on Reading Comprehension[J].International Journal of Educational Research,2013,58(2): 61-68.

[7]袁曦臨,王 駿,劉 祿.紙質閱讀與數字閱讀理解效果實驗研究[J].中國圖書館學報,2015,41(5):35-46.

[8]Nielen T M J,Smith G G,Sikkema-de Jong M T,et al.Digital Guidance for Susceptible Readers: Effects on Fifth Graders'Reading Motivation and Incidental Vocabulary Learning[J].Journal of Educational Computing Research,2018,56(1):48-73.

[9]周 鈺,王 娟,陳 憬,等.信息載體影響文本閱讀的實證研究:基于數字閱讀與紙質閱讀的比較[J].中國遠程教育(綜合版),2015(10):21-26.

[10]沈 蔚.當代中國數字閱讀的文化狂歡與理性思考[J].中州學刊,2014,212(8):96-100.

[11]王 波.閱讀推廣、圖書館閱讀推廣的定義——兼論如何認識和學習圖書館時尚閱讀推廣案例[J].圖書館論壇,2015(10):1-7.

[12]Berube L.E-Books in Public Libraries: A Terminal or Termination Technology?[J].Interlending & Document Supply,2005,33(1):14-18.

[13]Huysmans F,Kleijnen E,Broekhof K,et al.The Library at School:Effects on Reading Attitude and Reading Frequency[J].Performance Measurement and Metrics,2013,14(2):142-156.

[14]謝 蓉,劉 煒,趙珊珊.試論圖書館閱讀推廣理論的構建[J].中國圖書館學報,2015,41(5):87-98.

[15]茆意宏.論手機移動閱讀[J].大學圖書館學報,2010,28(6):5-11.

[16]謝 強,劉術華.我國數字閱讀最新發展及對圖書館電子書服務的啟示[J].圖書館,2017(1):24-27.

[17]倪 娟,張建芬.從長尾效應看移動數字閱讀背景下圖書館的新服務[J].現代情報,2012,32(12):68-70.

[18]Bornet C A M.Narrative Recomposition in the Context of Digital Reading[J].Ecole Polytechnique Federale de Lausanne,2017(4):206.

[19]嚴貝妮,鞠昕蓉.我國公共圖書館數字閱讀推廣模式與創新研究[J].圖書館,2017(10):62-65,89.

[20]吳 丹,陸柳杏.移動閱讀工具對大學生學術文獻閱讀效率的影響研究[J].現代圖書情報技術,2017,1(1):64-72.

[21]王 賓,王 ,劉 謙.科技期刊網絡全文平臺閱讀工具的應用——OJS Reading Tools[J].中國科技期刊研究,2013,24(6):1137-1142.

[22]趙珊珊.國外數字閱讀行為研究綜述[J].圖書館論壇,2015(10):118-124.

[23]Cull B W.Reading Revolutions:Online Digital Text and Implications for Reading in Academe[J].First Monday,2011(16):1-6.

[24]Tenopir C,King D W,Edwards S,et al.Electronic Journals and Changes in Scholarly Article Seeking and Reading Patterns[J].Aslib Proceedings,2009,61(1):5-32.

[25]Shabani A,Naderikharaji F,Reza Abedi M.Reading Behavior in Digital Environments among Higher Education Students: Analysis of Demographic Factors in Iran[J].Library Review,2011,60(8):645-657.

[26]Hartzell G.The Principal's Perceptions of School Libraries and Teacher-Librarians[J].School Libraries Worldwide,2002,8(1):92.

[27]Leyva E M R.The Impact of the Internet on the Reading and Information Practices of a University Student Community:The Case of UNAM[J].New Review of Libraries and Lifelong Learning,2003,4(1):137-157.

[28]嚴貝妮,汪東芳.互聯網+時代大學生數字閱讀行為研究:基于安徽省5所高校的調查分析[J].圖書館學研究,2017(5):87-92.

[29]Chen C H,Ke H R.Digital Reading Behavior of LIS Graduate Students: A Case Study at National Taiwan Normal University[C]//Digital Libraries: Providing Quality Information: 17th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries,ICADL 2015,Seoul,Korea,December 9-12,2015.Seoul:Proceedings.Springer,2015:296.

[30]Durant D M,Horava T.The Future of Reading and Academic Libraries[J].Portal: Libraries and the Academy,2015,15(1):5-27.

[31]張俐俐,李子運.近十年我國數字閱讀的發展狀況與趨勢[J].新世紀圖書館,2016(9):85-91.

[32]Shipp A E.Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives[J].Professional School Counseling,2010,13(5):270-272.

[33]Prensky M.Digital Natives,Digital Immigrants Part 1[J].On the Horizon,2001,9(5):1-6.

[34]袁 紅,唐 娜.數字移民健康信息搜尋動機及感知障礙研究[J].情報資料工作,2015,36(2):67-72.

[35]任福兵.微時代淺閱讀對網絡信息危機生成的影響機制[J].情報理論與實踐,2013,36(4):53-58.

[36]王煥景,張海燕.網絡閱讀中迷航現象的認知解析[J].圖書館學研究,2008(10):98-100.

[37]黃俊貴.社會閱讀與圖書館服務[M].合肥:安徽大學出版社,2010:95-97.

[38]滕玉石.全民閱讀視域下大學生數字閱讀傾向調查:以上海戲劇學院為例[J].數字圖書館論壇,2015(6):45-48.

[39]Huang C Y,Shen Y C,Chiang I,et al.Characterizing Web Users'Online Information Behavior[J].Journal of the Association for Information Science and Technology,2007,58(13): 1988-1997.

[40]Spada M M,Langston B,Nikcevic A V,et al.The Role of Metacognitions in Problematic Internet Use[J].Computers in Human Behavior,2008,24(5): 2325-2335.

[41]Publishing O.PISA 2009 Results: Students on Line.Digital Technologies and Performance.Volume VI.[J].Oecd Publishing,2011(6):1-398(399).

[42]楊 沉.全民閱讀視角中的微閱讀推廣建構研究[J].圖書情報知識,2016(5):47-52.

[43]劉 軍“.綠色閱讀”好[N].光明日報,2014-07-24(8).

[44]張學軍“.數字化”引領時代 “云閱讀”改變生活[J].圖書館建設,2012(8):62-64.

[45]Koltay T.Data Literacy: In Search of a Name and Identity[J].Journal of Documentation,2015,71(2):401-415.

[46]Force V L T.Visual Literacy Competency Standards for Higher Education[J].College & Research Libraries News,2012,7(3):97-104.

[47]Livingstone S.Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies[J].The Communication Review,2004,7(1): 3-14.

[48]Bruce C S.Workplace Experiences of Information Literacy[J].International Journal of Information Management,1999,19(1):33-47.

[49]楊鶴林.元素養:美國高等教育信息素養新標準前瞻[J].大學圖書館學報,2014,32(3):5-10.

[50]李 武,吳月華,劉 宇.青少年社會化閱讀動機與行為之關系研究:以上海市初高中生微信閱讀為例[J].圖書情報工作,2014,58(23):61-68.

[51]張懷濤.閱讀推廣的概念與實施[J].河南圖書館學刊,2015(1):2-5.

[52]孟 然.新媒體環境下公共圖書館的宣傳推廣及其啟示:以“網絡書香”品牌活動為例[J].農業圖書情報學刊,2015(1):64-68.

[53]朱原諒,周 梅.“五維一體”的大學經典閱讀體系構建與實踐:以常熟理工學院為例[J].圖書情報工作,2017(12):101-105.

[54]李東來,奚惠娟,方嘉瑤.掃碼看書,百城共讀:讀屏時代的圖書館免費數字閱讀入口[J].圖書館建設,2017(4):40-43.

[55]陳 雅,陸紅如.中美公共圖書館閱讀推廣活動比較與分析[J].國家圖書館學刊,2017(1):77-85.

[56]袁家莉.由“讀吧!新加坡”探討我國高校圖書館的閱讀推廣[J].新世紀圖書館,2014(7):30-33.

[57]閻婷婷.加拿大全民閱讀推廣項目考察分析[J].圖書館建設,2016(2):77-80.

[58]狄 野.虛擬現實技術對數字閱讀行為的影響研究[J].編輯之友,2016(12):23-26.

[59]陳星沅,姜文博,張培楠.深度學習和機器學習及模式識別的研究[J].科技資訊,2015(31):12-13.

[60]Bahdanau D,Cho K,Bengio Y.Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate[J].Computer Science,2014(11):1-26

[61]鄧 侃.深度學習下一個大的突破會是機器閱讀嗎?[EB/OL].[2017-08-25].http://tech.163.com/17/0219/15/CDL7L C8000098GJ5.html.