振振堂聯稿葉音所見百年前江津方音屬性

黎 新 第

(重慶師范大學 文學院,重慶 401331)

《振振堂(聯稿)》[1](簡稱《聯稿》),乃重慶市歷史文化名人鐘云舫(1847-1911)所著。鐘氏乃重慶江津人,其有關本文的對聯創作語言即當時江津話。《聯稿》中藥草類共有對聯69副,率皆以中草藥名為對;地名類共有對聯17副,率皆以地名為對。為使意義聯屬自然,聯語多取諧音雙關。為使讀者不致誤解,作者又每于聯語之下注明某字葉(同協)某音或列出對應之中草藥名或地名。例如:

五谷登新,大麥黃連蒼耳子; 五谷米 登新葉燈心

六神朝老,桂花香附白頭翁。 老葉腦

魚洞聽琴,水心云篆回回濕; 魚洞溪 聽琴洞 水心亭 云篆山 回回濕葉石

龍潭歌樂,江口風吹句句涼。 黑白龍潭 歌樂山 江口場 風吹山 句句涼葉鋸梁

又如:

久屈覆盆,惶祈使君速斷; 久屈葉酒曲 黃芪葉惶祈

陳年銜石,雅憐婦子將離。 陳年酒、寒石、雅連、附子。將離,勺藥名。

火焰烙黃牛腦; 火焰磧 烙葉珞 珞璜石

巫山壓綠龍頭。 巫山峽 鴨綠江

雖未分別注明“銜葉寒”“憐葉連”“婦葉附”“黃葉璜”“壓葉鴨”,但“銜、憐、婦、黃、壓”分別為“寒、連、附、璜、鴨”的葉音,殆無可疑。

還不僅如此,上述兩類對聯中,還有不少雖為諧音雙關卻為作者所忽略的。例如:

雨余鳳化六月雪; 禹余糧 風化硝

云片山遮八角峰。 遮葉查

下聯中“八角峰”非藥材名,《聯稿》校注者判斷其為“八角楓”的諧音,但作者并未加注“八角楓”或“峰葉楓”,顯系忽略所致。

筆者在《聯稿》藥草類和地名類中見到由作者注明的葉音分別為155條和25條,由《聯稿》校注者注明及筆者辨識的分別為69條和4條,試作綜合分析如下。

一、葉音覆蓋江津方音80%以上的聲母和韻母

語音的發展是漸變的、連續的。《聯稿》作者鐘云舫生活的時期距今雖已逾百年,仍舊不妨拿當今的江津方音作為觀察鐘氏當時的江津方音的出發點。下邊是以當今的江津方音為據,排列出的“葉音同聲母字表”和“葉音同韻母字表”。所稱當今的江津方音,又以鐘維克《江津方言同音字匯》[2]所列“江津方言聲韻調”為主要依據,并參以四川大學方言調查工作組《四川方言音系》[3]中相關內容。

1.葉音同聲母字表

說明:未加*號者據作者原注,加*號者據《聯稿》校注(個別為筆者自定);“//”號前為見于藥名類者,“//”號后為見于地名類者;葉音字后未標明數目者同一例只領有一條葉音,標明數目者則同一例領有不止一條葉音。下表同。

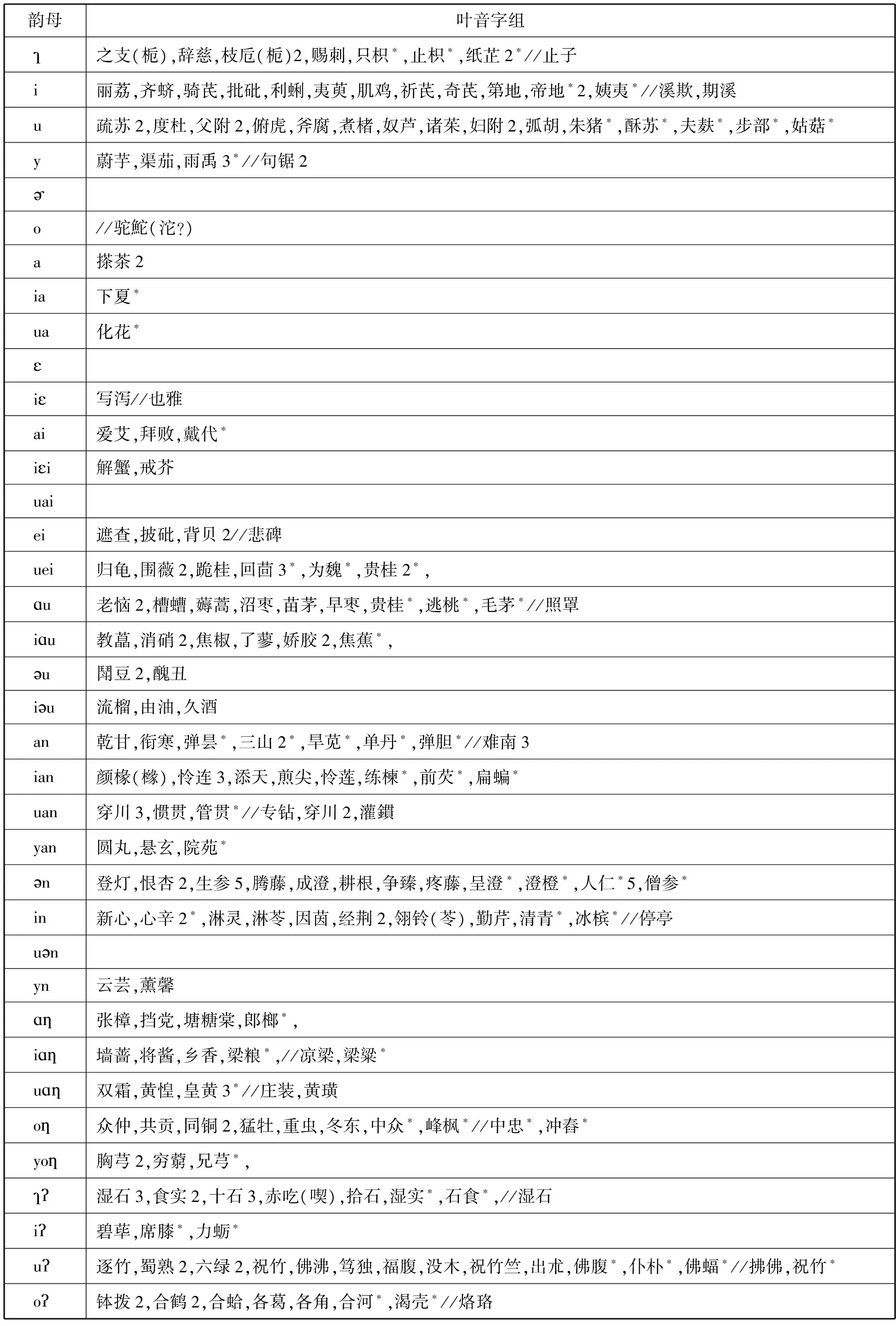

2.葉音同韻母字表

說明:有個別葉音字組的韻母可能并不相同而只是相近,如“渠(葉)茄”“也(葉)雅”。

二、葉音所見百年前江津方音的特點

1.聲母特點

2)江津方音聲母今讀[n]而古屬來、泥二母的葉音共20例26條,其中“老葉腦2”“奴葉蘆”兩例3條是泥、來兩母字互葉。其余17例22條是來母字自葉,1例1條是泥母字自葉。后二者是前者的6倍,而且互葉的兩例3條都是洪音韻母字,因而可以推測,當時江津方音中的古泥、來兩個聲母在細音韻母前仍有區別,但在洪音韻母前已經有混。

3)江津方音聲母今讀[ts、ts’、s]而古屬精組和知、莊、章組的葉音共有50例72條,其中僅有“沼葉棗”“疏葉蘇2”“耑葉鉆”“止葉子”“三葉山2*”“僧葉參*”等6例8條是知莊章組字與精組字互葉。其余39例59條是知、莊、章組字自葉,5例5條是精組字自葉。后二者已是前者的7倍有余,因而可以推測,當時江津方音中的這兩組字的聲母在大多數情況下仍有區別,即知、莊、章組字仍讀[]組聲母,但已經開始與讀[ts]組聲母的精組字相混。

5)在“愛葉艾”“為葉魏”中,“愛”為古影母字,“為”為古喻母字,“艾”“魏”為古疑母字。在當今的江津方音中,“愛艾”二字均有[]聲母而“為魏”均讀零聲母,據此,當時的江津方音中就已有古影母字增生出[]聲母,也已有古疑母字讀同零聲母。此外,尚有1例2條“圍葉薇”,“圍”喻母字,“薇”微母字,意味著古微母字至少也已部分讀同零聲母字。在當今的江津方音中,雖有獨立的[v]聲母存在,但所轄字兼有古疑、影、微三個聲母的一部分字,甚至有來自開口呼韻母的字,因而應當是后起現象。

2.韻母特點

6)《聯稿》中有“各葉角”“恨葉杏”“銜葉寒”“旱葉莧*”“渴葉殼*”。“各、恨、寒、旱、渴”分別為古開口一等字,“角、杏、銜、莧、殼”分別為古見系開口二等字。在普通話中,前者今讀開口呼韻母,后者今讀齊齒呼韻母,唯“殼”字有開口呼又讀。而在當今的江津方音中,“角、杏、銜、莧、殼”依舊分別與“各、恨、寒、旱、渴”同音。這足以表明,一部分古見系開口二等字在江津方音中不讀齊齒呼韻母的情形,早在百多年前就已是如此。

9)江津方音韻母今讀[an、ian]的葉音共16例21條,內中,“乾葉甘”“銜葉寒”“難葉南3”“添葉天”“煎葉尖”“三葉山2”“前葉芡*”等7例10條是咸攝鼻韻尾([-m])字(甘、銜、南、添、撿、三、芡)與山攝鼻韻尾([-n])字(乾、寒、難、天、煎、山、前)互葉,其余9例11條都是山攝鼻韻尾字自葉。值得注意的同樣有兩點:一是沒有1例是咸攝字自葉的,二是兩攝字互葉的數量(7)與同攝字自葉的數量(9)已相差無幾。因而應當認為,當時江津方音中的古咸攝鼻尾韻母字,其韻母都已經讀同山攝鼻尾韻母字。

10)入聲韻字的葉音共43例54條,除去“合葉河*”“力葉蠣*”2例2條為舒入韻字互葉外,各例均為入聲韻字自葉。入聲韻字自葉的是舒入韻字互葉的20余倍。再者,在當今的江津方音中仍然尚有一整套獨立的入聲韻母,但也已有個別古入聲字已改讀舒聲韻母,因而可以由此推知其在一百年前情形也是如此。

按:筆者在鐘云舫所著《招隱居》(戲曲作品)中還發現兩例包含微母字的作者自注葉音,1例是“魏葉未”,1例是“惟葉薇”,見《鐘云舫全集校注》之《招隱居校注》22頁、46頁。魏,古疑母字,惟,古喻母字;未、薇,古微母字。

按:如“撇”“給”“抹”等少數幾個古入聲字已改讀舒聲韻母,而“撇”字有舒入兩讀。見鐘維克2002。

11)江津方音至少在上個世紀60年代前后仍有[i?i]韻母存在,而《聯稿》葉音有“解葉蟹”“戒葉芥”。應當也可以推知,“解”“蟹”“戒”“芥”等字在鐘云舫口中仍讀[i?i]韻母。

3.聲調特點

12)既有獨立的入聲韻,就有獨立的入聲調。因此,當時的江津方音應當與當今的江津方音一樣,有獨立的入聲調。入聲調可以不止一個,但從“濕(古書母字)葉石(古禪母字)”、“篤(古端母字)葉獨(古定母字)”、“拂(古敷母字)葉佛(古奉母字)”、“俗(古邪母字)葉粟(古心母字)”等情形看,當時入聲字聲調并不因為聲母清濁而有分別,因而當時的入聲調也應當如同當今的江津方音一樣,只有一個調類。

13)《聯稿》中,有“父葉附2”、“婦葉附”“度葉杜”“跪葉桂”“恨葉杏” “解葉蟹”“步葉部”“旱葉莧”等8例9條葉音含有古全濁上聲字。它們分別是“父、婦、杜、跪、杏、解、蟹、部、旱”,“附、度、桂、恨、步、莧”則為古去聲字。去聲調類自中古以來一直保持穩定,因此,除“解葉蟹”中的解、蟹二字都是古全濁上聲字,無從推斷外,其余各例中的古全濁上聲字都可以推斷已讀去聲。雖然為數不多,卻毫無例外。這應當能夠反映,在當時江津方音中,古全濁上聲的表現如同當今江津方音一樣,基本上都已經變讀去聲。

14)《聯稿》中還有一條春聯可以作為12)、13)兩項特點的旁證。這條春聯是:

囑仆逐屋蓄綠竹。

綸巾賓神寅新春。

額曰:詩史是適。又額:中總種竹;云影印月;煙掩院月;音穎韻逸。

所擬四額,每額四字,四字的順序都是平上去入。而“是”是中古禪母上聲字,額語中卻列在去聲位置,顯然是“是”也已經讀作去聲。

從上述旁證中雖然只觀察到平上去入四調,但可以相信,當時的江津方音也是五個調類:陰平、陽平、上聲、去聲、入聲。因為,在所有各例平聲字葉音中,都是濁聲母字葉濁聲母字,清聲母字葉清聲母字,而且早在元代的《中原音韻》中,中原之音的全濁聲母就已經清化,其平聲也已經分化為陰、陽兩調。同為官話方音且已處于清末時期的江津方音,不可能成為例外。

三、鐘氏葉音與《西蜀方言》音系、《官話類編·重慶話音節表》

綜觀鐘氏葉音所見一百年前的江津方音特點,有兩份大約與鐘氏葉音屬于同一時期的語音材料值得重視。

一是英國傳教士鐘秀芝所著《西蜀方言》(1900年出版)所見音系,有諸多特點恰與本文葉音所見一致。據甄尚靈(1988)[5]、黃靈燕(2010)[6]的研究,《西蜀方言》音系[xu]音節已經基本并入[fu],微母消失,泥、來二母在洪音韻母前合并,但在細音韻母前仍有區別;也有對立的[]組聲母和[ts]組聲母(但已有知、莊、章組聲母讀同精組聲母),精組聲母和見、曉組聲母在細音韻母前不混(但已由分趨合),有[]聲母;有[i?i]韻母,有舌尖元音韻母[]和[],古臻、深、梗、曾、咸、山攝鼻尾韻母字,其韻母都已經混讀為[-n]尾韻母;有獨立入聲,等等。仍據黃靈燕(2010)的研究,《西蜀方言》音系表現的并不完全是當時的成都音或僅僅是西蜀地區的方音,而是以成都及其周邊方言為語音基礎的中國“西部官話”音。

值得一提的是,20世紀初,還有一部供西方人學習“西部官話”、題名《華英捷徑》(1910年出版)的書,是同為英國傳教士的阿蒙森所著。據陳偉(2017)研究,其基礎方言也應是20世紀初的四川官話,而該書所見音系,也與《西蜀方言》基本相同。

二是美國基督教長老會傳教士狄考文(Calvin Wilson Mateer)所著《官話類編》(1906)[7]所附“重慶話音節表”。此“重慶話”所謂重慶,其范圍大致相當于現在的重慶主城區。表中共收377個代表字,每字都有西文字母的注音。雖然暫時還無從考證其注音是否完全準確無誤,但也應當是基本可信。仍以鐘氏葉音所見語音特點為比較對象,“重慶話音節表”與之相同或相近的是:1.韻母為u而聲母屬曉匣組的字都讀fu(如“戶”);2.古零聲母字(哀安昂拗恩)增生出[]聲母,并有古疑母字(瓦外五岳)與古微母字(未文)讀零聲母;3.[]、[]兩個韻母同時并存(表中古知、莊、章組字塞音和塞擦音都有[]、[ts]兩讀);4.古-m尾韻字(今欽凡藍林南品參怎)已改讀-n尾韻,古梗、曾攝字(僧燈疼曾丁廷),除“丁廷”仍讀-尾韻外,也已改讀-n尾韻;5.有韻母為[i?i]的字(懈挨)。

與之不同或差別顯著的則是:①沒有獨立入聲。這不僅是因為表中所收的一些古入聲字韻母已經同舒聲字韻母沒有區別(如“姐(舒)”、“切(入)”韻母皆為ie,“乏(入)”、“哈(舒)”的韻母都是a,“不(入)”、“鋪(舒)”的韻母都是u等),而且該表所附說明也沒有任何關于入聲獨立的提示。這就與鐘氏葉音所見構成了最大的不同。②古泥、來二母字的聲母沒有區別(表中收錄古泥母字17字,聲母皆為n,古來母字23字,聲母皆為l,但所附說明中明確說“l和n幾乎總是可以互換”。);③古知、莊、章組塞音和塞擦音字已經同精組聲母字相混并趨于完全相混(見陳偉2017[8]);④古見曉組細音韻母字(收錄31字)與古精組細音韻母字(收錄12字),都已經同讀[t]組聲母;⑤見系開口二等字(甲恰戒江交巧覺下懈學),全都已經腭化(即韻母全都以[i]或[y]作韻頭)。

《官話類編·重慶話音節表》所附說明中還明確說到:四川其他一些地區與重慶不同,仍然保留[]組聲母。這也可以同《西蜀方言》和鐘氏葉音所見相呼應。

參照這兩份材料,可以為鐘氏葉音得出以下兩點結論:

一是葉音所見與《西蜀方言》音系的諸多一致應當不是巧合。如果說單憑鐘氏有限的葉音還不足以得出有關一百年前江津方音特點的肯定結論,有了《西蜀方言》音系的印證,其可靠性就大為提升。可以大膽推測,一百年前的江津方言就是當時“西部官話”屬下的一處地點方言。也并非巧合的是,當今的江津方言仍然隸屬于西南官話西蜀片岷赤小片(岷,岷江;赤,赤水。見李藍《西南官話的分區(稿)》[9])。由此可見,無論是鐘氏當時的或者是當今的江津方言都并非孤立存在,一百年后與一百年前正是一脈相承。

二是從當今的江津方音與重慶(主城區,后同)方音看,二者仍然相近而不相同,最大的不同就是前者有獨立入聲而后者沒有獨立入聲。相近容易解釋,江津與重慶地域毗鄰,交往頻繁,勢必相互滲透,甚至二者很可能原本有著相同的方言底層。出現不同則應當同明清時期聲勢浩大的湖廣移民有關。據周及徐、周岷(2017)[10]的研究,“現代四川方言可以分為兩個歷史層次:湖廣話(西南官話岷江以東以北部分)和南路話(西南官話岷江以西以南部分)。湖廣話主要是明清以來移民帶來的,南路話則是元明以前四川土著方言的后裔”。今江津話隸屬的西南官話西蜀片岷赤小片,其音系正屬于所稱南路話音系,而重慶話則是明清以來湖廣移民所帶來湖廣話在川東的重鎮和典型(周及徐2013)[11]。《官話類編》所附重慶話音節表與鐘氏葉音所見的不同,既是一百年前重慶方音與江津方音的不同,也是當時湖廣話音和南路話音的不同,同時還是當時四川“東部官話”(暫擬)和“西部官話”的不同。顯而易見的是,和當今的江津方音已大面積向重慶方音靠攏不同(詳附錄),一百年前的江津方音具有更多的南路話成分。仍據周及徐、周岷(2017),見于鐘氏葉音的不少重要語音特點(如二、1之2)3)4),二、2之7),二、3之12)等),至今仍在南路話中的金仙話、巴州話等地點方言中不同程度地得以留存。

附錄:百年前的江津方音同當今的江津方音與重慶方音比較表

《四川方言音系》所列江津方音有[i?i]韻母,讀此韻母的例字有“界、解、皆、諧”四字(46頁,97-98頁)。《江津方言同音字匯》則既無[i?i]韻母,“界、解~放、皆、諧”四字亦未見收錄,不知是否遺漏所致。聯稿“解葉蟹”、“戒葉芥”中,“解、蟹”與“解~放”同在《廣韻》蟹韻,只是聲母不同;“戒、芥”與“界” 同在《廣韻》怪韻,并同讀古拜切。

[1] 鐘云舫.振振堂(聯稿)[M],初刻于[清]光緒卅二年(1906).本文所據為收入《鐘云舫全集校注》之《振振堂聯稿(下)》(中央文獻出版社2011),藥草類校注者為熊飛宇,地名類校注者為王于飛.

[2] 鐘維克.江津方言同音字匯[J].方言,2002,(2).

[3] 四川大學方言調查工作組.四川方言音系[J].四川大學學報(社會科學),1960,(3).

[4] 何大安.規律與方向:變遷中的音韻結構[M].北京大學出版社,2004.

[5] 甄尚靈.《西蜀方言》與成都語音[J].方言,1988,(3).

[6] 黃靈燕.再論鐘秀芝《西蜀方言》的入聲和基礎音系問題[J].語言科學,2010,(4).

[7] 狄考文.官話類編(修訂本)[M].上海美華書館出版,1906.

[8] 陳偉.《華音捷徑》音系研究[J].古漢語研究,2017,(1).

[9] 李藍.西南官話的分區(稿)[J].方言,2009,(1).

[10] 周及徐, 周岷.《蜀語》與今四川南路話音系,語言研究,2017,(2).

[11] 周及徐.從移民史和方言分布看四川方言的歷史,語言研究,2013,(1).