民族室內(nèi)樂《德音》的音樂創(chuàng)新及其美學(xué)思考

■馬英俊

近年來,民族室內(nèi)樂的發(fā)展呈現(xiàn)著良好的態(tài)勢,越來越多的作曲家投身于該領(lǐng)域的創(chuàng)作,大量作品的涌現(xiàn)使得民族室內(nèi)樂的發(fā)展有“據(jù)”可循。這種局面的產(chǎn)生,除了傳統(tǒng)音樂文化的積淀外,與新作品的創(chuàng)新密不可分。假如說江南絲竹和廣東音樂等形式代表了民族室內(nèi)樂傳統(tǒng)形式的話,那么,新型的民族室內(nèi)樂則在創(chuàng)作思維上和樂器演奏上相比這些傳統(tǒng)形式都有很大的超越。無論在樂器組合、作曲技術(shù)的運(yùn)用上,還是在演奏方法的變化上,都體現(xiàn)出民族室內(nèi)樂的創(chuàng)新和多元化的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

青年作曲家李博禪于2014年創(chuàng)作的民族室內(nèi)樂《德音》,正是一首近年來具有代表性的民族室內(nèi)樂作品。該曲的創(chuàng)作構(gòu)思和音樂內(nèi)涵都深深植根于中國傳統(tǒng)文化。樂曲通過調(diào)式、和聲、曲式和配器等技法上的探討,體現(xiàn)出西方音樂元素與中國傳統(tǒng)音樂文化的兼容并蓄,展示了當(dāng)代青年作曲家對傳統(tǒng)文化和傳統(tǒng)音樂思想的理解和詮釋。

一、儒道音樂思想融為一體的創(chuàng)作構(gòu)思

《德音》是根據(jù)儒道兩家的音樂理念進(jìn)行創(chuàng)作的。正如作曲家李博禪所說,它一方面秉承中國古代儒道音樂思想中關(guān)于音樂本質(zhì)的論述,即把“德”作為音樂表現(xiàn)的出發(fā)點(diǎn),故名為“德音”;另一方面,又把道家關(guān)于“德”的理解融入其中,即“夫德,和也”,認(rèn)為“和”是表現(xiàn)“德”的手段,即用平和恬淡之情表達(dá)“德”之樸實(shí)無華的自然之情。儒道兩家關(guān)于“德”與“和”的融合即為作曲家創(chuàng)作該曲的初衷。

正如《樂記·樂象》所言,“德者,性之端也;樂者,德之華也。金、石、絲、竹,樂之器也。詩,言其志也;歌,詠其聲也;舞,動其容也。三者本于心,然后樂器從之。是故情深而文明,氣盛而化精,和順積中,而英華外發(fā),唯樂不可以為偽。”①這是儒家禮樂思想的精華,強(qiáng)調(diào)音樂要符合道德規(guī)范,符合人之和順的心聲。

而《莊子·繕性》則提出,“夫德,和也;道,理也。德無不容,仁也;道無不理,義也;義明而物親,忠也;中純實(shí)而反乎情,樂也;信行容體而順乎文,禮也。”②《莊子》從“法天貴真”、崇尚自然的思想出發(fā),提出“中純實(shí)而反乎情,樂也”的審美命題,認(rèn)為“音樂美的本質(zhì)是表現(xiàn)‘民之常性’,表現(xiàn)人的自然情性;音樂美的準(zhǔn)則是自然而不造作,樸素而不華飾,‘比于赤子’而不失性命之情、常然之性;音樂美的功用是抒發(fā)情性,娛樂人心”。③這是道家音樂美學(xué)思想的精華,強(qiáng)調(diào)音樂要符合自然而不造作,要符合人之自然之情。

作曲家試圖將儒道兩家的音樂思想融為一體,通過自然音旋律的不斷變化,將其衍生、發(fā)展,并以當(dāng)代音樂創(chuàng)作手法描繪中國古代先賢高尚的情操,以此向中國傳統(tǒng)音樂致敬。在追求“德”的同時(shí),《德音》從自然的角度出發(fā),在自然中探尋屬于音樂的規(guī)律和美,以此作為此曲追求的境界和音樂表達(dá)。

二、中西和諧統(tǒng)一的創(chuàng)作手法

《德音》雖立意傳統(tǒng),但作曲家在創(chuàng)作中恰到好處地運(yùn)用了中西和諧統(tǒng)一的創(chuàng)作手法,除了采用自然五聲、七聲調(diào)式外,在曲式結(jié)構(gòu)、聲部設(shè)計(jì)等方面也進(jìn)行了新的融合——通過當(dāng)代音樂創(chuàng)作手法對傳統(tǒng)音樂表達(dá)進(jìn)行了更加多樣的詮釋。

(一)三部曲式與多段連體的結(jié)合

與中國傳統(tǒng)音樂所注重的“腔”體結(jié)構(gòu)層次不同④,《德音》在曲式結(jié)構(gòu)的寫作中運(yùn)用了較為典型的西方三部性曲式

結(jié)構(gòu),與此同時(shí)又結(jié)合了中國傳統(tǒng)多段體的寫作方式。

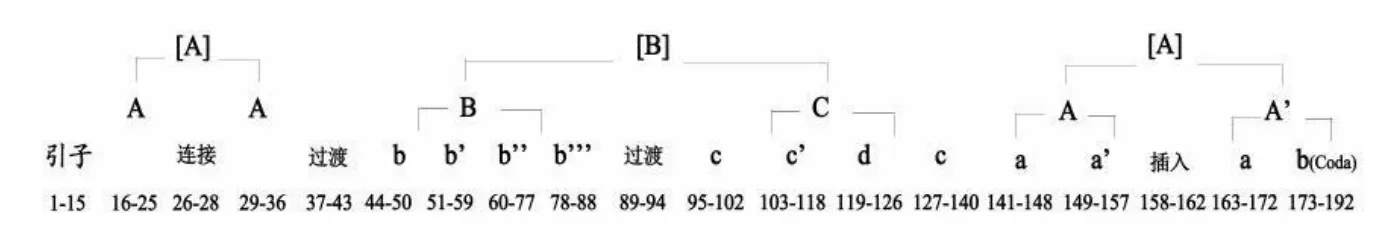

如圖:

《德音》由ABA三部分構(gòu)成,顯然是帶再現(xiàn)的三部曲式。但其中B的內(nèi)部結(jié)構(gòu)又由b、c、d三個(gè)不同主題的段落組成,具有多段連體的結(jié)構(gòu)傾向。作曲家運(yùn)用中西雙重結(jié)構(gòu)形式,主要是為了加強(qiáng)對比部分的戲劇性效果。

第一部分A的兩部分構(gòu)成全曲的開篇。在主旋律進(jìn)入前,作為情感的鋪墊,引子部分通過揚(yáng)琴和笛子描繪了一幅高山流水、曲徑通幽的畫面。隨后,A部分鮮明的旋律主題以自然悠揚(yáng)的音樂線條呈現(xiàn),悠適平和、靜謐恬淡如一股清風(fēng)拂面而來,這正是作曲家試圖貫穿全曲的“德”之美的體現(xiàn)。

第二部分B由B、C兩部分構(gòu)成,C又出現(xiàn)兩個(gè)不同的主題,突出了這部分“抗?fàn)幮浴钡膽騽”憩F(xiàn)。該段落以樂器的重復(fù)動機(jī)作為劃分依據(jù),依次是揚(yáng)琴、笙、中阮及笛子。它們在同一主題動機(jī)下,不斷重復(fù)和發(fā)展,形成了互相抗衡的四個(gè)聲部。作曲家在聽覺上制造了一種“對抗”的效果,即運(yùn)用復(fù)雜節(jié)奏和快速半音形成與開篇A部分旋律性的對抗、快速段落中過渡性音階與功能性和聲的對抗、聲部間卡農(nóng)式呈現(xiàn)的對抗等,猶如主旋律所象征的高尚“德”性,在濁音所象征的紛繁嘈雜社會洪流中不斷抗?fàn)帯⑾炊Y。

“抗?fàn)帯敝螅餍稍俅位貧w,樂曲進(jìn)入第三部分A,該部分是開篇A的再現(xiàn)。激烈對抗后的回歸,使主旋律從容、平和、恬淡的特點(diǎn)更加凸顯,同時(shí),在音樂的表達(dá)上加入了男聲的哼鳴,使主題直入心底——“德”之美是由內(nèi)而外,扎根于人的本性之中,是出淤泥而不染的至美體現(xiàn)。

這個(gè)較為典型的三部曲式結(jié)構(gòu)結(jié)合了大量具有連接性功能的樂節(jié)、樂句,如26—28小節(jié)、37—43小節(jié)、89—94小節(jié)、158—162小節(jié)等,起到了很好的補(bǔ)充和承上啟下作用,使樂曲結(jié)構(gòu)規(guī)整又充滿流動性。三部曲式結(jié)構(gòu)的再現(xiàn)性與中國傳統(tǒng)曲式結(jié)構(gòu)的散-慢-中-快-散“首尾呼應(yīng)”的特點(diǎn)也具有異曲同工之妙,是中西方音樂的共同特點(diǎn)。因此,本曲在與西方技法的結(jié)合上,通過結(jié)構(gòu)性體現(xiàn)了儒家中庸的哲學(xué)思想;主旋律規(guī)整和諧,章法明確,符合儒家對“德”和“禮”的要求。

(二)自然調(diào)式的運(yùn)用

《太公·六韜》有言:“夫律管十二,其要有五音:宮、商、角、徵、羽此其正聲也。”由此可見,通過“三分損益”相生五音、七聲、十二律,確立了我國傳統(tǒng)音樂的五聲特點(diǎn)。

雖然《德音》整體采用了西方三部曲式結(jié)構(gòu),但在調(diào)式方面,大量使用了五聲、七聲等自然音調(diào)式,全曲調(diào)性明確。雖在樂曲中通過主音的變化其調(diào)式也在不斷發(fā)生變化,但明確的調(diào)性感并沒有隨著調(diào)式的頻繁變化而消失,反而在主音的變化中不斷強(qiáng)化調(diào)性旋律,這種寫作方式使作品在保持調(diào)性旋律的基礎(chǔ)上有了更大的發(fā)揮空間。如全曲以G宮調(diào)式為開篇,進(jìn)入快板后轉(zhuǎn)調(diào)十分頻繁,不斷變換,起伏跌宕后的再現(xiàn)部分,調(diào)性再次回歸到了G宮調(diào)式。首尾呼應(yīng),一氣呵成,符合道家“自然而不造作,樸素而不華飾”的審美主張。

由于樂曲旋律以五聲、七聲調(diào)式為主,頻繁的調(diào)性變換猶如古代移宮轉(zhuǎn)調(diào),更多地強(qiáng)調(diào)了音樂的橫向變化。這種以調(diào)性變換所造成的音調(diào)橫向變化,恰恰體現(xiàn)了我國傳統(tǒng)音樂線性思維的特征。正如王次炤所說:“在中國傳統(tǒng)音樂中,雖然沒有和聲與復(fù)調(diào)理論,但卻有非常豐富的移宮轉(zhuǎn)調(diào)技法。”“對于中國傳統(tǒng)音樂來說,這種理論基本上建立在音列關(guān)系之基礎(chǔ)上,也就是一種橫向的線的連接關(guān)系。反過來說,這種豐富的宮調(diào)理論,也正是中國傳統(tǒng)音樂在思維方式上強(qiáng)調(diào)‘線'的關(guān)系的體現(xiàn)”。⑤

在本曲的寫作中,“線”的關(guān)系體現(xiàn)還表現(xiàn)在曲作者非常注重縱向聲部間的配搭,例如《德音》主題旋律第一次出現(xiàn)時(shí),作曲家就采用了縱向聲部間線條的巧妙搭配:笛子演奏的旋律聲部極具線條感和橫向流動性,而此時(shí)的中阮與揚(yáng)琴聲部則通過演奏縱向分解和弦,與之搭配。這種“橫縱相間”的線條感仿佛將聽者置于立體的空間中,無論是縱向和聲線條還是橫向旋律線條,都清晰地呈現(xiàn)在聽者眼前。《德音》的多聲部寫作大多呈現(xiàn)出我國傳統(tǒng)音樂“支聲復(fù)調(diào)”的特點(diǎn),把主題的變化發(fā)展作為復(fù)調(diào)構(gòu)成的基礎(chǔ),李西安先生稱之為“以線為基礎(chǔ)的立體化”⑥。李博禪充分注意到中國傳統(tǒng)音樂在思維上的“線性”特點(diǎn),并運(yùn)用到現(xiàn)代作品的創(chuàng)作之中。音樂中的“線性”表達(dá),主要通過旋律來表現(xiàn),它是最富有自然人性的表達(dá)方式,這也正是《德音》強(qiáng)調(diào)“德者,性之端也;樂者,德之華也。”(《樂記》),“夫德,和也”“中純實(shí)而反乎情,樂也”(《莊子》)最好的表達(dá)方式。

(三)《德音》中揚(yáng)琴聲部的運(yùn)用

在《德音》中,揚(yáng)琴聲部起到了重要作用。作曲家在創(chuàng)作時(shí)并未將揚(yáng)琴作為傳統(tǒng)絲竹樂組合中的主要伴奏性樂器使用,而是通過豐富多樣的演奏技法將其作為核心的呈現(xiàn)之一。

1.承上啟下作用。揚(yáng)琴承擔(dān)了全曲幾乎所有獨(dú)奏性段落、連接性段落及補(bǔ)充性段落的演奏。全曲中,具有鮮明特點(diǎn)的獨(dú)奏性段落一共出現(xiàn)了三次,作曲家對三句獨(dú)奏性段落的呈現(xiàn)也進(jìn)行了相當(dāng)細(xì)致的設(shè)計(jì):第一次出現(xiàn)時(shí),句子中的音組是以7個(gè)音為單位向下循環(huán);第二次出現(xiàn)是以8個(gè)音為單位向下循環(huán);第三次則是以9個(gè)音位單位向下循環(huán),這樣的設(shè)計(jì)使揚(yáng)琴原本就如同流水般的聽覺效果更加充滿了獨(dú)特性和整體性,帶給聽眾別具一格的聽覺體驗(yàn)。

2.核心的轉(zhuǎn)調(diào)作用。作曲家在創(chuàng)作時(shí),充分利用了揚(yáng)琴演奏分解和弦的便捷性,并在轉(zhuǎn)調(diào)過程中運(yùn)用大大七和弦的模進(jìn)進(jìn)行自然轉(zhuǎn)調(diào)。由于《德音》是一曲獻(xiàn)給傳統(tǒng)文化的禮贊,因此這首作品十分注重調(diào)與調(diào)之間的關(guān)系,盡管進(jìn)行了多次的轉(zhuǎn)調(diào),但每一次都從追求自然的角度進(jìn)行。而分解和弦的織體通過揚(yáng)琴得以很好的體現(xiàn),不僅從聽覺上為聽眾呈現(xiàn)了豐富的和聲色彩,同時(shí)還為旋律性聲部帶來了更加融合的效果,體現(xiàn)出了音色的多元性和素材的同一性。

3.卡農(nóng)式的聲部模進(jìn)作用。不同于西方的對位,《德音》中還多次使用了主題自然模仿的卡農(nóng)。如81小節(jié)、91小節(jié)等,聲部之間均采用了卡農(nóng)式模進(jìn);89至118小節(jié),揚(yáng)琴和中阮交替展開同樣動機(jī)的進(jìn)行。通過樂器間的模進(jìn),使音量、音色和織體不斷疊加,營造出極其豐富的效果。

《德音》之所以把揚(yáng)琴作為各音樂段落之間承上啟下的演奏樂器,用作曲家的話來說,揚(yáng)琴的音色自然透亮,演奏連接性的琶音段落富有流暢純真之感,這也正是《德音》所表現(xiàn)的主題內(nèi)容的需要。

三、《德音》引發(fā)的美學(xué)思考

(一)音樂構(gòu)思引發(fā)的美學(xué)思考

民族室內(nèi)樂《德音》是一首向中國傳統(tǒng)文化致敬的作品,其創(chuàng)作根源,如本文開篇所述,源于《樂記》和《莊子》的兩段關(guān)于音樂之本的論述。兩者雖然都以“德”為出發(fā)點(diǎn),但又各自遵循儒家和道家的思想原則。

正如李澤厚先生在《美的歷程》中所述:“老莊作為儒家的補(bǔ)充和對立面,相反相成地在塑造中國人的世界觀、人生觀、文化心理結(jié)構(gòu)和藝術(shù)理想、審美興趣上,與儒家一道,起了決定性的作用。”⑦可見,老莊在強(qiáng)調(diào)音樂之“德”方面也同樣作為儒家學(xué)說的補(bǔ)充,和儒家一起共同完善了對音樂之“德”的認(rèn)識。

民族音樂的發(fā)展從繼承傳統(tǒng)、學(xué)習(xí)西方到開拓創(chuàng)新,一直通過各種途徑尋求最完美的表達(dá)方式。從內(nèi)容到形式,始終在繼承傳統(tǒng)和開拓創(chuàng)新之間不斷求得變化,以此尋求對民族音樂美的共識。《德音》的創(chuàng)作從美學(xué)角度看,正是出于這樣一種追求。《德音》也正是在這樣的理論觀念指導(dǎo)下,把《樂記》和《莊子》作為創(chuàng)作源泉,它不僅體現(xiàn)出對傳統(tǒng)文化的致敬,也是對我國傳統(tǒng)音樂美學(xué)思想的致敬。

(二)音樂創(chuàng)新引發(fā)的審美思考

《德音》是一首立意傳統(tǒng)的作品,其創(chuàng)作構(gòu)思遵循我國古代儒道音樂思想對“德”和“樂”(音)的雙重理解。一方面強(qiáng)調(diào)符合自然之音的平和恬淡之音樂表現(xiàn),另一方面又重視富有人文色彩的重人重心之音樂表達(dá)。如同前文對《德音》的調(diào)式與和聲的分析,該曲以自然調(diào)式為基礎(chǔ),通過轉(zhuǎn)調(diào)的手法把樸實(shí)無華的主題旋律在不同的調(diào)式高度上展現(xiàn),讓人感到一陣陣的清新感。然而雖立意傳統(tǒng),但其創(chuàng)作手法運(yùn)用卻在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上吸收、融合、創(chuàng)新。無論是其將西方三部性曲式和中國傳統(tǒng)多段連體相結(jié)合的寫作方式,還是聲部的交疊、卡農(nóng)式的呈現(xiàn),都較傳統(tǒng)音樂的表達(dá)方式有所創(chuàng)新和發(fā)展。這里引發(fā)我們的思考是,音樂作品的審美呈現(xiàn),在任何情況下都必須帶有當(dāng)代意識。《德音》的題材雖然來自古代的音樂美學(xué)思想,其音樂形態(tài)的表現(xiàn)通過某些寓意性和象征性的手法也緊緊圍繞該題材的主題,但從審美的角度看,只有當(dāng)作曲家賦予作品以當(dāng)代意識才能真正給予聽眾審美滿足。《德音》恰恰做到了這一點(diǎn),這也是這部作品取得成功重要原因。

傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合的創(chuàng)新,還與演奏家和樂器存在密不可分的關(guān)聯(lián)。對于作品而言,演奏家是重要的二度創(chuàng)作媒介,而樂器則是呈現(xiàn)音樂藝術(shù)最直接的途徑。如今許多傳統(tǒng)樂器經(jīng)過了樂器改革,較其最初的面貌發(fā)生了變化,但這并不影響作曲家對于傳統(tǒng)音樂文化的重塑和演奏家們對其的繼承,在繼承的道路上不斷探索創(chuàng)新是音樂文化發(fā)展之必然。作曲家、演奏家們作為探索創(chuàng)新的感性主體,能夠更為直接的表達(dá)音樂文化所賦予他們的音樂審美感知;同時(shí),他們也在試圖尋找最符合傳統(tǒng)音樂表達(dá)方式的演繹之路。作曲家、演奏家對傳統(tǒng)音樂的追本溯源,樂器發(fā)展的開拓創(chuàng)新,相互間的碰撞使作品的呈現(xiàn)更具有豐富性。也正因?yàn)槿绱耍ち业呐鲎膊拍墚a(chǎn)生絢麗的火花,新的審美意識也正是在這種碰撞之中逐漸形成。從這個(gè)角度看,《德音》正是一部引導(dǎo)聽眾積累新的審美經(jīng)驗(yàn)和建立新的審美意識的好作品。

①引自《禮記譯注(上下)(十三經(jīng)譯注)》,上海古籍出版社2007年版。

②蔡仲德《中國音樂美學(xué)史料注譯》,人民音樂出版社1990年版,第135頁。

③同②,第108頁。

④王耀華《中國傳統(tǒng)音樂的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及其哲學(xué)基礎(chǔ)》,《藝術(shù)百家》2010年第5期。

⑤王次炤《音樂美學(xué)基本問題》,中央音樂學(xué)院出版社2015年版,第212頁。

⑥李西安《中國民族音樂美學(xué)三題》,《文談》1986年第4期。

⑦李澤厚《美的歷程》,文物出版社1989年版,第53頁。