云南新平大紅山鐵銅礦床西礦段控礦因素及找礦前景

張永彬 肖術安 陸 博 余 璨

(1.玉溪礦業有限公司大紅山銅礦;2.中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司)

滇中地區出露的大紅山群及昆陽群主要發育一套前寒武系變質巖系,其中,大紅山群由一套古元古代綠片巖相-綠簾角閃巖相變質巖系構成[1-4]。由于區內經歷了多期次劇烈的構造、巖漿活動的變形-變質改造作用,原始層序被破壞為老廠河、曼崗河及紅山、肥味河等多個巖組,其發育的變回火山巖與大紅山銅鐵礦床的形成密切相關[5-9]。大紅山鐵銅礦床大地構造位置處于滇中臺拗南緣,夾持于紅河深大斷裂與綠汁江深斷裂的三角地帶[10]。作為滇中地區陸相“紅色盆地”找礦的代表,前人對大紅山鐵銅礦床進行了大量研究,但地質成果多圍繞礦床成因、巖性特征及儲量推估等方面展開[11-18],缺乏對礦床成礦模式的系統總結。本研究在對礦區進行詳細的野外地質調查的基礎上,認為礦床成因機制復雜,結合前人研究成果,對大紅山鐵銅礦床西礦段礦體地質特征、控礦因素及成礦模式進行深入研究,并對區內找礦前景進行探討,為礦區下一步的地質找礦工作提供參考。

1 區域成礦地質背景

大紅山礦區所在區域出露的地層較為廣泛,自太古界至新生界均有發育,以紅河深大斷裂為界,可劃分為兩套不同的地層建造及構造單元(圖1)。紅河斷裂以西以變質程度較深、混合巖化作用強烈的哀牢山深變質巖系為主;斷裂北東側則大量出露中生界上三疊系、侏羅系及古生界昆陽群地層,發育一套海陸交互相的陸源碎屑巖相砂、頁巖沉積建造,礦床的賦礦層位大紅山群則以“構造窗”的形式出露于區域北東側的中生代蓋層中。大紅山群的坡頭、肥味河、紅山、曼崗河及老崗河5個地層共同構成了滇中中臺拗中生界之下的結晶基底,總體發育一套由細碧-角斑巖、綠片巖及不純大理巖等組成的海相火山噴發—沉積巖系,以產出變質火山—沉積作用成因的銅、鐵礦為主。

圖1 大紅山礦區地質特征

區域構造活動頻繁、劇烈,在多期次巖漿活動的影響下,地質構造趨于復雜,礦區位于南嶺緯向構造體系、藏滇“歹”字型構造體系及川滇經向構造體系的復合部位。此外,紅山期、龍川期、晉寧期、加里東期及燕山期5個巖漿活動期使得區內巖漿巖十分發育,深成巖-噴出巖、超基性—酸性巖均有出露,為“大紅山式”鐵礦及“大紅山式”銅礦提供了豐富的物源。

2 西礦段地質特征

2.1 地 層

2.2 構 造

西礦段位于底巴都背斜南西傾伏端,核部出露有曼崗河組角閃變鈉質凝灰巖段(Ptdm2),兩翼分別為紅山組(Ptdh)及肥味河(Ptdf)組地層,嚴格控制著Ⅰ#銅鐵礦帶的產出。此外,礦段內斷裂構造發育,除F3斷層屬晉寧期斷層外,其余13條斷層均形成于印支期,其中F3、F5、F20等斷層影響最為強烈。F3斷層為西礦段與東礦段的分界線,為西礦段內主要的破礦構造,致使Ⅰ#鐵-銅礦帶落差達200 m,上盤礦體薄、貧而下盤礦體厚大、富集,指示著后期熱液為下盤礦體富化的關鍵;F5斷層為NW—SE向逆掩斷層,見拖曳及揉皺現象;F20斷層為NW—SE向正斷層,斷層兩盤巖石破碎、裂隙發育,局部被輝綠巖脈、石英脈及鈉長巖脈充填[10],局部發育微弱黃銅礦化、黃鐵礦化,為礦段內的主要控礦構造。

2.3 變質火山-沉積巖及侵入巖

西礦段內于早元古時期發育了一套海底火山-沉積巖,經多期次的巖漿侵入活動后發生了輕微變質,具體可劃分為3類:熔巖-火山碎屑巖以含磁鐵變鈉質熔巖、角閃變鈉質熔巖、含鈦變鈉質熔巖及變鈉質凝灰巖為主,多發育于紅山組中深部及曼崗河組底部,含磁(赤)鐵12%~15%,含鈉6%~7%;火山碎屑沉積巖以鈉長角閃片巖、鈉長黑云片巖、角閃綠泥片巖及二云片巖為主,主要位于老廠河組;變輝長輝綠巖為西礦段內規模最大的侵入巖,呈巖床、巖枝狀貫入整個大紅山群,兼具成礦及破礦作用;石英鈉長斑巖呈巖床狀貫入曼崗河組Ⅰ#礦帶下部,周圍多發育白云石-鈉長石巖。總體上,變質火山-沉積巖系成層性顯著,旋回韻律清晰,沿走向及傾向呈凝灰巖→黑云片巖→片巖、大理巖巖相變化趨勢,其間的熔巖、凝灰巖、大理巖等多與鐵、銅礦體平行產出。

2.4 圍巖蝕變

3 礦床地質特征

3.1 礦體特征

表1 大紅山礦區西礦帶礦體特征參數

圖2 Ⅰ#礦帶巖相與礦層等厚線分布

3.2 礦石特征

西礦段內的主要金屬礦物為黃銅礦、磁鐵礦及菱鐵礦,次要金屬礦物為斑銅礦、黃鐵礦[20],脈石礦物則以石榴石、角閃石及白云母為主。在礦石中多見粒狀結構及粒狀變晶結構,銅礦石中多發育溶體分解結構及交代狀結構;鐵礦石中多以浸染狀構造或條紋/條帶狀構造為主,部分銅礦石中見有不規則脈狀構造及團塊狀構造。

(1)黃銅礦。呈自形、他形粒狀產出,粒度為0.02~0.4 mm,少數集合體的粒徑達1 mm以上。單晶或粒狀結合體呈浸染狀與脈石礦物或與磁鐵礦、菱鐵礦呈不規則狀毗連鑲嵌,或順層呈斷續狀充填交代為不規則細脈狀、團塊狀鑲嵌。

(2)磁鐵礦。多呈半自形、自形粒狀產出,粒徑集中于0.1~0.3 mm,少數集合體的粒徑達1 mm,多以鈉長石包體形式呈塵點狀產出,部分呈粒狀集合體呈浸染狀或與菱鐵礦、黃銅礦、斑銅礦等毗連鑲嵌。

(3)菱鐵礦。多呈他形、半自形粒狀產出,粒徑為0.1~0.3 mm,多呈粒狀集合體與鈉長石、石英、白云石或磁鐵礦呈粒狀鑲嵌,或呈不規則條帶狀分布,常具有細小磁鐵礦、石英包體。

4 控礦因素

4.1 地 層

4.2 巖性巖相

Ⅰ#鐵銅礦帶的含礦巖性組合為石榴黑云鈉質沉凝灰巖-黑云片巖-二云母片巖-石榴黑云片巖-大理巖-石英巖,屬火山碎屑巖-含火山碎屑沉積巖-正常沉積巖含礦。根據對礦區各巖類含銅量的分析,可知基性凝灰質片巖、深灰色鈉質沉凝灰巖及不純白云石大理巖的含礦性最佳,且沿傾向顯示大理巖、片巖相,片巖及凝灰巖相,凝灰巖相、凝灰巖及片巖相,片巖相、片巖、大理巖的巖相分帶特征[19-20]。總體上,火山噴發—沉積變質型銅鐵礦受控于一套火山噴發—沉積相巖性,火山碎屑沉積向正常沉積的過渡巖性內礦化最為富集。

Ⅳ#鐵礦帶內的鐵礦體賦存于深色角閃變鈉質熔巖及角閃變鈉質凝灰巖中,即受控于火山噴發相[10],角閃變鈉質熔巖與其下部輝長輝綠巖的接觸帶成礦性最佳,受巖體上接觸帶的控制作用顯著。

4.3 火山噴溢中心

Ⅳ#鐵礦帶也表現出靠近火山活動中心部位富集、厚大而向四周變薄至尖滅的礦化變化趨勢,受火山噴溢中心的控制作用同樣顯著。

4.4 火山-沉積旋回韻律

Ⅳ#鐵礦帶產于紅山組旋回中部,礦帶內的礦石及頂板熔巖發育的角礫狀構造指示著西礦段形成于火山口附近[10],即早期噴溢出的熔巖及礦層受后期熔巖噴溢作用的破壞而破碎,并疊加了輝長輝綠巖的侵入巖擠壓作用,總體屬于氧化環境下火山噴發中期的產物。

5 礦床成因

西礦段內發育了多種礦化類型,其中Ⅰ#鐵銅礦帶的礦體總體呈層狀、似層狀平行產出,與圍巖產狀一致,礦(化)體均賦存于火山噴發沉積旋回中上部的過渡巖相中,礦化與凝灰沉積巖呈顯著正相關,星點狀、浸染狀及斑點狀硫化物及條紋-條帶狀構造顯示出了沉積型礦化特征。片理、層理及微細裂隙中的銅礦物及重結晶、變晶加大的鐵礦物則表明礦體的形成經歷了后期的變質改造作用,總體屬火山噴發—沉積變質型礦床。總體上,Ⅰ#鐵銅礦帶經歷的成礦過程為:中元古代地槽處于活動階段,中基性海底富鈉質火山活動頻繁,以噴發作用為主,大量的基性物質演化為中酸性巖漿,后期在火山噴氣作用促使下,大量銅質以硫化物的形式進入水體,于區域近EW向的盆地中聚集成礦(圖3)[19]。

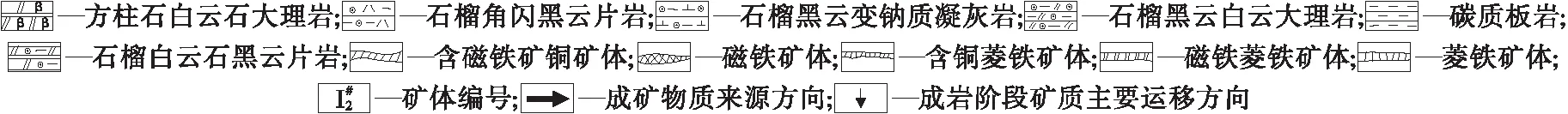

圖3 Ⅰ#礦帶“大紅山式”銅鐵礦帶成礦模式

圖4 Ⅳ#鐵礦帶成礦模式

6 結 語

[1] 秦德先,燕永鋒,田毓龍,等.大紅山銅礦床的地質特征及成礦作用演化[J].地質科學,2000,35(2):129-139.

[2] 黎應書,秦德先,蔡 燕,等.變異函數在云南大紅山鐵礦床中的應用[J].中國礦業,2005,14(5):52-55.

[3] 陳賢勝.云南新平—老廠大紅山礦區成礦系列及其成因[J].西南礦產地質,1995(1):1-11.

[4] 錢錦和,沈運仁.云南大紅山古火山巖鐵銅礦[M].北京:地質出版社,1990.

[5] 王鎧元.新平大紅山早元古代火山-沉積變質巖群層序劃分、火山作用及其鐵-銅礦床成礦特征[J].云南地質科技情報,1996(2):1-11.

[6] 徐啟東.滇中大紅山巖群變質火山巖類的原巖性質和構造屬性[J].地球化學,1998,27(5):422-431.

[7] 鐘昆明,顏以彬,秦德先.云南大紅山基底地層中的層狀銅礦及其含礦地層的成因[J].昆明理工大學學報(自然科學版),1999,24(1):137-144.

[8] 馬春德,徐紀成,陳 楓,等.大紅山鐵礦三維地應力場的測量及分布規律分布[J].金屬礦山,2007(8):42-46.

[9] 池順都,趙鵬大.應用GIS圈定找礦可行地段和有利地段——以云南元江大紅山群銅礦床預測為例[J].地球科學(中國地質大學學報),1998,23(2):125-128.

[10] 周 永,蘇昌學,羅國紅,等.大紅山鐵銅礦Ⅳ3號鐵礦地質特征及找礦標志[J].圖書情報導刊,2011,21(9):193-196.

[11] 陳 楓,饒秋華,徐紀成,等.應變解除法原理及其在大紅山鐵礦地應力測量中的應用[J].中南大學學報(自然科學版),2007,38(3):545-548.

[12] 崔銀亮,秦德先,高 俊,等.云南金平龍脖河銅礦床與新平大紅山鐵銅礦床對比研究[J].中國工程科學,2005(S):195-201.

[13] 歐陽沙懷.云南大紅山銅、鐵礦床主要地質特征及礦床成因探討[J].大地構造與成礦學,1983,7(4):335-344.

[14] 楊 紅,劉平華,孟 恩,等.揚子地塊西南緣大紅山群變質基性巖的地球化學研究及其構造意義[J].巖石學報,2014,30(10):3021-3033.

[15] 黎應書,秦德先,蔡 燕,等.云南大紅山鐵礦床三維數字模型探討[J].礦物巖石地球化學通報,2004,23(4):332-335.

[16] 藺朝暉.大紅山鐵礦I號鐵銅礦帶的礦床成因[J].有色金屬設計,2005,32(3):18-22.

[17] 杜桂泉.基于DIMINE軟件的大紅山銅礦地質建模與應用[J].云南地質,2011,30(4):464-467.

[18] 王 峰.大紅山銅礦控礦條件及找礦方向[J].有色金屬設計,2002,29(1):24-26.

[19] 寧佐金.新平大紅山銅鐵礦床控礦因素及成因分析[J].云南地質,2010,29(4):409-415.

[20] 劉永壽.大紅山銅礦二選廠碎磨流程的確定[J].有色金屬設計,2011,38(3):24-28.