江南皮革廠前傳

2013年,全國各地賣皮包的地攤忽然之間都開始循環(huán)播放一段“黃鶴欠了3.5億,帶著小姨子跑路”的錄音招攬生意。很多市民經(jīng)過時,都停下了腳步,看一看地攤上的皮包,又看向老板打聽到:“黃鶴跑路的事是真的不?”

事實上,江南皮革廠確實存在過。老板黃鶴也真的跑路了。2002年夏天,在溫州的工業(yè)園里,江南皮革廠的機器轟鳴作響,里面生產(chǎn)的不是街口20元清倉甩賣的真皮鞋包,而是皮革,成卷的那種。

它是上世紀八、九十年代溫州制造業(yè)和私營經(jīng)濟發(fā)跡的蓄積和延續(xù),也是如今許多溫州企業(yè)的縮影。

1

與受到上天眷顧的隔壁好命鄰居們不同,歷史上的溫州無論在地理物產(chǎn),還是交通政治上都有所欠奉,從來就說不上沃野千里、富甲一方。在它的科舉文化和宗教信仰里,沒有絲毫的商業(yè)氣息。阻山面海的溫州從映入歷史的眼簾開始,就在生存欲望下混進了相異于江南富貴溫柔鄉(xiāng)的草莽氣質(zhì)。

丨 圖為溫州松陽縣乘車難。西部山區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展很大程度上受到交通落后的制約。

溫州人喜歡說:“掙錢是因為以前窮怕了”。

1949年后,溫州淪為國軍反攻大陸的前線;五十年代,永嘉農(nóng)民包產(chǎn)到戶和瑞安隆山農(nóng)民分地被政府打壓;在七十年代末革命和斗爭的洗禮下溫州更是一貧如洗。除了勇氣和眼力外,溫州人可以說是一無所有。“窮則變”、“活下去”的信念催促早期的溫州人去到當(dāng)時他們羨慕的福建、江西和浙江中北部打零工做苦力,有些溫州人走得更遠,帶著他們專屬的加密方言踏出了國門。

1976年前后,留在溫州農(nóng)民紛紛放下農(nóng)具,思考著新的生存方式。靠山采石,靠海走私的非傳統(tǒng)方式使第一批走出來的溫州人完成了原始的資本積累。最狂的時候,幾乎所有的漁船里都有夾層,或是拖在海水里的密封塑料包。

沒有任何高人指點,有了第一桶金的溫州人在經(jīng)濟短缺的年代憑著感覺搗鼓起了作坊。

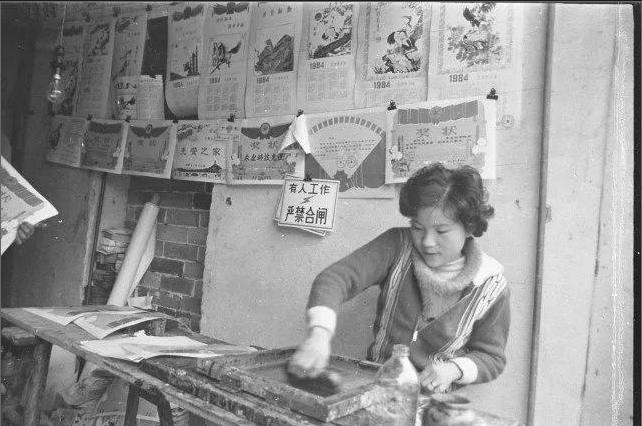

丨 1984年,蒼南金鄉(xiāng)塑片作坊。蒼南金鄉(xiāng)人的“第一桶金”是從印飯菜票開始的。

丨 1984年,溫州市區(qū)的木勺巷。這里是溫州地區(qū)最早開放的自由市場。

丨 1984年,溫州服裝

丨 1984年,紹興農(nóng)民手頭有了儲蓄。

乘著改革開放的風(fēng)口,溫州的小商品經(jīng)濟蠢蠢欲動,前店后廠的模式興起,皮鞋、打火機、服裝、電器等制造業(yè)紛紛冒頭。柳市負責(zé)人石錦寬抓住商品流通渠道不暢這一計劃經(jīng)濟的軟肋,“頂風(fēng)作案”組織了柳市通用電器廠。

在那以后,溫州人穿上皺巴巴的西裝,搭配著潮流牛仔褲,揣著干癟的公文包走南闖北。溫州老板喜歡說:“白天當(dāng)老板,晚上睡地板。”指的是白天在大排擋觥籌交錯,熱情招呼客人,晚上和一起打拼的兄弟們擠在地板上睡覺。

在80年代的溫州城,一個普通工人同時打兩三份工是很普遍的事。那個時候,北京城的早點店通常要到8點才開,而溫州四點就開了。

丨 1985年,溫州生產(chǎn)的電貓。溫州最早的電器產(chǎn)品應(yīng)該是從生產(chǎn)抓老鼠的“電貓”開始。

丨 1987年,錢庫項橋村村辦企業(yè)紅紅火火,是社會主義新農(nóng)村的先進典型。

丨 1987年,私營的運輸企業(yè)。“溫州要發(fā)展,交通要先行,不等國家,但靠政策,只要政策允許”。溫州人早早就辦起了私人運輸公司,開通了夕發(fā)朝至的國內(nèi)長途客運班線。

生于上世紀80年代初鹿城區(qū)的史提芬從小就盼望著過年,因為家里人會帶著最高檔的禮物去親戚家拜年,親戚也會準備大盆的零食。阿哥阿姐要結(jié)婚了,家里人包了好多錢帶去送給新人,大人告訴他,這些包好的錢叫“人情”。

濃厚的宗族文化,使得溫州人的經(jīng)商模式產(chǎn)生了后來的裂變式反應(yīng)。

2

進入九十年代,溫州個體私營經(jīng)濟覺醒得更為迅猛,幾乎家家戶戶的房子里面都是加工廠。

丨 1992年,溫州的電器小作坊。很多壯大起來的企業(yè)都是從此起步的。

丨 1992年,樂清柳市的房屋上,到處都是手繪的電器廣告。

熟人社會帶來的一個好處是一個人發(fā)現(xiàn)了一種成功模式,其他人能拷貝與跟進,并迅速占據(jù)一個垂直領(lǐng)域。樂清的電器大發(fā)展就這樣帶動了臨縣的黃巖路橋成為一個模具業(yè)根據(jù)地;一百多畝的瑞安商城成了當(dāng)時全國最大的小商品批發(fā)市場。后來的義烏小商品市場也是溫州商人照著瑞安棚下走私場(小商品集散地)制造出來的復(fù)制品。

丨 1992年,溫州柳市的電器市場。溫州的制造業(yè)最早發(fā)達于樂清柳市的電器行業(yè)。這個時期,柳市的電器業(yè)規(guī)模已成氣候,但產(chǎn)品質(zhì)量低劣,名聲很壞。后通過質(zhì)量立市、優(yōu)勝劣汰、做大做強,發(fā)展成后來民營電器企業(yè)3000多家的“中國低壓電器之都”。

丨 1992年,溫州縣鄉(xiāng),這種建筑結(jié)構(gòu)的商場很流行。

丨 1994年,蒼南縣錢庫鎮(zhèn)箱包生產(chǎn)。箱包是該鎮(zhèn)的主導(dǎo)產(chǎn)品。

丨 1991年,麗水山區(qū),寫在農(nóng)村墻上的標語。

丨 1991年,山村的“時美理發(fā)店”。

丨 1992年,溫州鄉(xiāng)下稀奇古怪的展覽。

丨 1995年,溫州鄉(xiāng)村教堂。溫州人素有“中國猶太人”之稱,溫州則被外媒稱作“中國的耶路撒冷”。在溫州680萬人口中,有60萬人信仰基督教。據(jù)一份1949年的調(diào)查統(tǒng)計,全中國的基督徒10%在溫州。

丨 1996年,中墩漁村教堂。溫州全市約有教堂1100余座,絕大多數(shù)是在文革之后建成或重建的。

● ● ●

丨 1996年,溫州人韓傳旺在杭州建設(shè)“溫州村”。一個溫州村的建設(shè),就意味著一個新興市場,不僅能吸引溫商去創(chuàng)業(yè),還能吸引外籍客商來經(jīng)商。

溫州人做生意習(xí)慣于依靠宗族關(guān)系。一家普通工廠,老板娘是財務(wù),弟弟是?廠經(jīng)理,弟妹是后勤。位于杭州三墩的溫州村就是典型。里面的房屋不是單元樓小區(qū),而是溫州常見的獨棟建筑。家家戶戶彼此熟悉,這家店鋪庫存不夠,另一家打開自家倉庫:“隨便拿。”幾家人做同一行當(dāng),但不會互相影響。過節(jié)隨份子時,街上推攘得臉紅脖子粗的兩個溫州人不是在打架,而是在互塞紅包。外面人看著,也只有眼紅的份。

但當(dāng)小廠房要升級為大企業(yè)時,便很容易發(fā)生利益爭端及財務(wù)虧空。手底下的員工都保持沉默,因為財務(wù)總監(jiān)是老板的親戚。

丨 1999年6月,北京“浙江村”里正在數(shù)錢的溫州商人。大約在1985年,離北京天安門廣場僅5公里的地方崛起了“浙江村”,“浙江村”里近10萬的外來人口中幾乎都是溫州人。1995年由于社會治安問題,“浙江村”被整頓,不到半年,溫州人又都回到了“浙江村”,并且成為最受歡迎的經(jīng)營戶。

● ● ●

90年代后期,溫州路面上的本田王摩托車、太空摩托車等私家車越來越多,還有像磚頭一樣的手機,這些被認為是溫州老板身份的象征。菲亞特出租車、運貨的五菱小四輪,至九十年代末期的第一代桑塔納,都出現(xiàn)在了溫州人民的生活里。城市也跟著在改變,拆遷,建新大樓、新住宅小區(qū)、新廠房、開發(fā)區(qū)的浪潮席卷全溫州。

丨 1996年10月,溫州最后一輛 “菲亞特”出租車(浙CT2812)在運營。淘汰“菲亞特”標志著一個時代的結(jié)束,而新的出租車是奧拓。

丨 1997年8月,溫州三信國際電器董事長陳志賢和他親手設(shè)計的三信大樓。

丨 1997年,莊吉平陽工業(yè)園區(qū)。

丨 1997年12月24日,溫州國際大酒店。

丨1997年,企業(yè)家鄭元忠。他是溫州柳市鎮(zhèn)著名的“機電大王” ,1983年因為辦了幾間電器作坊,蓋起了一棟三層小洋樓被全國通緝,1984年4月“八大王”高調(diào)平反后,他是繼續(xù)從事商業(yè)的其中一個,后來創(chuàng)辦莊吉集團,成為商界風(fēng)云人物。

丨1997年11月,蒼南縣蒲壯所城晉升國家級文保單位儀式上的禮儀小姐隊伍。經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,不管是政府儀式,還是企業(yè)開張都要請禮儀服務(wù)。

丨 1998年2月17日,等著攬活的溫州外地民工。

丨 1998年2月,譚詠麟與他的樂隊到溫州演唱。

沒有國家財政扶持的溫州,竟然成了天下聞名的城市,一個十幾年前大量人連衣服都穿不起的地方,如今有了眾多頗具規(guī)模的皮革廠、服裝廠、塑膠廠。有人鄭重地提議研究“溫州模式”作為全國參考。

3

新世紀的鐘聲來臨之際,千禧年前走南闖北攢下赫赫資本、散落各地自由生長的溫州人也邁入了新的階段。

但當(dāng)人們再說起“溫州”,首先想到的已不是“輕工”、“森馬”、“美特斯邦威”,而是“炒房”、“民間借貸”,以及倒閉的“江南皮革廠”。

直到今天,溫州工廠里主要制造的依舊是服裝、皮鞋、箱包和打火機,但路邊的商鋪蕭條了不少。一個溫州商人正準備將自己的名牌大衣拿去抵押,忽而發(fā)現(xiàn)口袋里放了兩萬塊錢。想了想,這是去年有人還他錢時他不甚在意,隨手放到了口袋里留下的,因為去年他還是個資產(chǎn)過億的富豪。看到這筆錢,他欣喜若狂,并拿出其中的一萬五投入到了今天下午和別人談的能引發(fā)市場裂變的互聯(lián)網(wǎng)項目上。然后坐上自己的車,開啟滴滴打車的接單模式。他不喜歡放棄,現(xiàn)在的苦,對于像他這樣的溫州老板而言,并不算什么。

參考文章:

[1]《溫州還有希望嗎》

[2]《溫州人為什么精于經(jīng)商致富》

*部分內(nèi)容為口述