二十世紀三、四十年代中國鋼琴音樂特征淺析

趙 倩 楠

(山西傳媒學院,山西 晉中 030619)

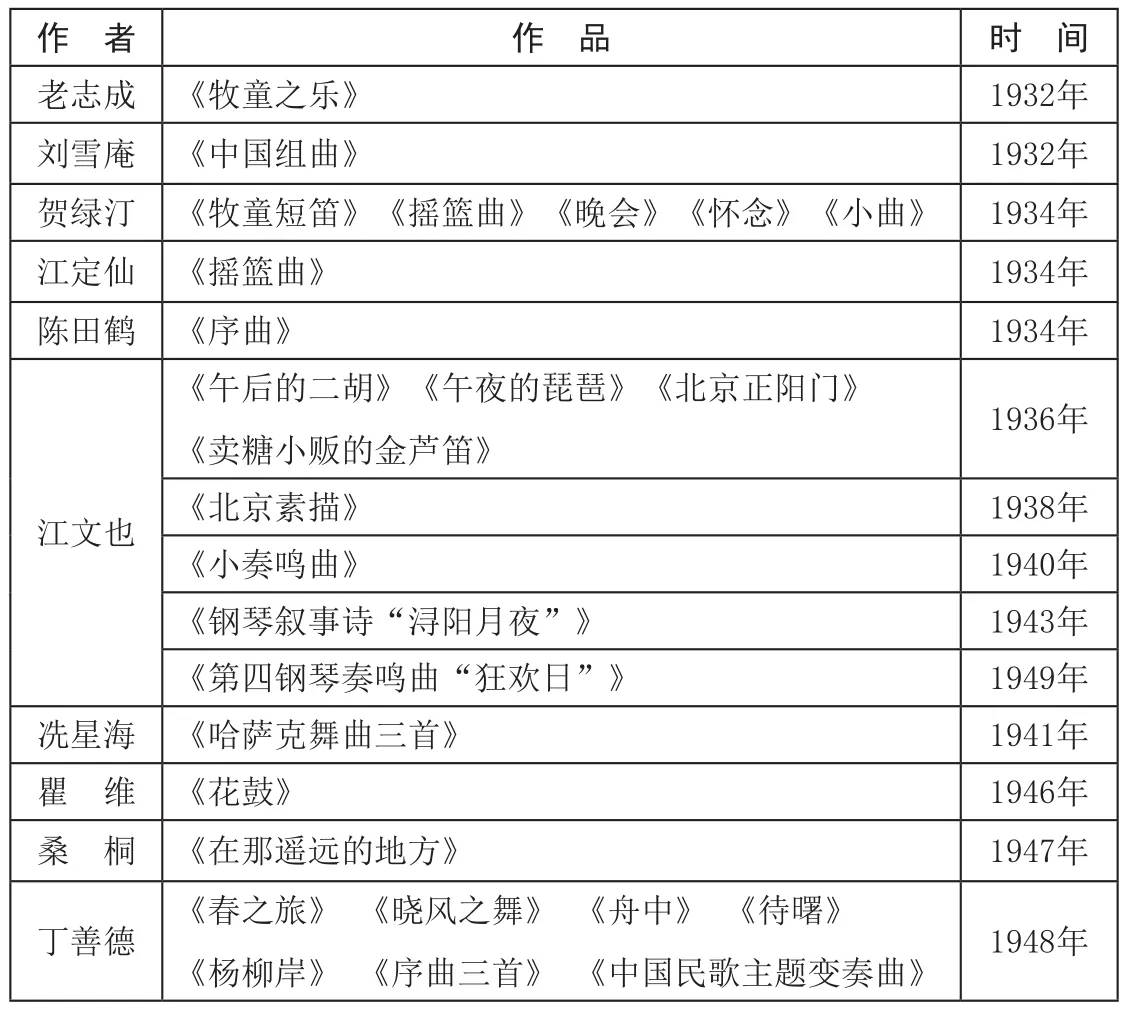

20世紀30年代,第一批走出國門學習鋼琴的國人回到中國。他們一邊繼續潛心鉆研,一邊創辦學堂傳授鋼琴演奏技術。在這期間我們培養出了我國第一代鋼琴藝術人才。李叔同、趙元任等都是這一時期的佼佼者。隨著鋼琴音樂不斷的在我國推廣、發展,越來越多的音樂家意識到,單純學習高超的鋼琴演奏技術并不是我們引進鋼琴藝術的目的,我們應該探索自己的鋼琴藝術道路。在這樣的思潮下,鋼琴逐漸成為一個傳播我國優秀文化精神的載體,并出現了一批以中國民族風格為內核的優秀鋼琴作品。如賀綠汀的《牧童短笛》、劉雪庵的《中國組曲》等。

在經過中西方文化交融的磨合后,中國鋼琴音樂更加成熟起來,國內優秀的鋼琴家們繼續探索著鋼琴本土化更多的可能性。他們開始嘗試更多樣化的創作。其中,有如江文也、馬思聰、張肖虎等音樂家們,創作了大型的鋼琴敘事曲、奏鳴曲及協奏曲,發展了中國風格鋼琴曲的創作形式。也有如賀綠汀、陳田鶴、冼星海等音樂家們,用短小精悍的鋼琴曲,傳播著抗日救亡的聲音。

二十世紀三、四十年代的音樂家及鋼琴作品

這些作品中不僅充斥著中國文化的思想內核,在創作織體上也采用了中國民樂支聲復調寫作技術,加入了多用于琵琶、古箏等樂器的演奏技法及大量滑音等。通過對這一時期鋼琴藝術作品的分析可以看出,民族性與時代性是我國三四十年代鋼琴音樂的主要特征。

一、民族性

民族性的基礎是文化的認同,每一個民族都有自己民族性。民族性的表現形式是多種多樣的。從中國鋼琴藝術來說,民族性是這一藝術形式創作中最重要的源泉。民族精神貫穿于鋼琴藝術作品中,通過音樂表現出來。

1916年,趙元任創作了我國第一首鋼琴音樂作品《和平進行曲》,這一作品標示著我國音樂家們開始將西方創作技法與中國民族元素相結合。1921年李榮壽創作的鋼琴音樂作品《鋸大缸》則采用了我國東北二人轉的民間曲調作為音樂主題,與西方傳統和聲手法相結合。1927年蕭友梅以我國唐代著名詩人白居易詩中的樂曲為依據,創作出我國首個民族歷史題材的鋼琴曲《霓裳羽衣舞》。1934年,齊爾品舉辦的:“中國風味鋼琴曲創作比賽”中涌現出一批優秀的青年作曲家和他們的作品。賀綠汀的《牧童短笛》、《搖籃曲》,俞便民的《c小調變奏曲》,老志誠的《牧童之樂》,江定仙的《搖籃曲》等,這些優秀的作曲家與他們的作品,共同形成了鋼琴創作中西結合道路上的初次高潮。同時,江文也在這一時期也先后創作了《臺灣舞曲》、《五首素描》、《北京素描》、《故都素描》等優秀鋼琴作品。中國元素始終都是這一時期鋼琴樂曲創作和演奏的重心。

二、時代性

藝術源自現實,音樂家的創作必然會收到他所處時代的影響,沒有哪一個作曲家可以拋開一切來創作,他的知識也都是在社會實踐中慢慢積累、不斷完善的。每個時代都有其不同特征,從而使每個時代的音樂家的作品氣質不同、風格迥異,所以這一時期的鋼琴藝術作品也有著它獨特的時代特征。

二十世紀三、四十年代,是我國歷史上一個特殊的時期。它伴隨著槍林彈雨而來,民族凝聚力空前高漲。我國優秀的音樂家們也不甘落于人后,紛紛擔負起自己身上的歷史責任,他們的創作和表演都飽含著喚醒人民大眾熱愛祖國、保家衛國的勇氣和決心。他們以鋼琴作為媒介,傳播著祖國優秀的傳統文化,表達著對祖國的滿腔熱情。相繼創作出了一系列時代性極強的優秀鋼琴藝術作品。

賀綠汀的《晚會》,這是一首創作于延安的鋼琴曲,原名《鬧新年》。這一作品采用民間樂曲的多段體曲式,整個樂曲充分顯示了解放區人民歡慶勝利,迎接解放的興奮歡樂心情。陳田鶴的《血債》,創作于1940年。這一作品是作曲家以西方樂器創作中國風格作品的探索,明確的展現出國難當頭,作曲家內心強烈的愛國之心與民族情感。丁善德的《春之旅》鋼琴組曲,是丁善德發表的第一首鋼琴音樂作品,創作于抗日戰爭剛剛取得勝利之時。這一作品展現了作曲家對擺脫動蕩時局的喜悅之情,對迎接光明即將到來的熱切盼望。瞿維的《花鼓》,取材于我國傳統民間歌舞形式“花鼓”,采用了我國五聲調式與西方調式相融合的和聲創作手法。體現出當時東北解放區,軍民一心的昂揚斗志及開朗樂觀、積極向上的時代精神。

縱觀二十世紀三、四十年的鋼琴音樂創作,每一首作品中都充斥著作曲家對祖國傳統文化的熱愛及對當時社會的美好企盼。這一時期的鋼琴音樂作品都具有深刻的民族性與時代性的特征,作曲家們通過鋼琴這一樂器向世界傳遞出我們的民族風情與時代思潮。