江浙滬名老中醫臨證運用膏方經驗解構研究*

朱 垚,陸 明,朱敏為,袁 睿,趙海燕,夏 娟,張業清,蘇克雷**

(1.南京中醫藥大學國醫大師周仲瑛工作室 江蘇南京 210029;2.南京醫中下天科技有限責任公司中醫藥數據挖掘中心 江蘇南京 210029;3.南京中醫藥大學附屬中西醫結合醫院 江蘇南京 210028)

膏方是中醫傳統秋冬補養的主要劑型之一,在我國有著較長的運用歷史。冬季膏方滋補肇始於(于)江浙、滬上,其地名醫輩出,善用膏方調理濟人。膏方多為復法大方制劑,配伍組合須較高技巧。通過研究江浙滬中醫名家膏方醫案,深度解構研究其臨床運用膏方的宜忌與組方原理,對當代中醫更好的傳承與發展滋補膏方,提高人民健康水平有一定指導意義。

1 資料與方法

1.1 醫案資料來源

以“膏方”為核心檢索詞,檢索時間段設置為2016年12月30日以前中國知網公開發表的江浙滬名老中醫(包括:國醫大師、國家級名老中醫、各省級名中醫/中西醫專家)膏方醫案類論文,采用Medcase V3.2數據記錄挖掘系統對膏方醫案建庫采集,對數據結果進行計量性趨勢數據解構研究。膏方醫案數據結構為12個字段,依次為:編號、姓名、年齡、癥狀、舌苔、脈象、理化檢查、病種、證型、病機、治法治則、加用方等。數據庫導出后,對庫中的醫案信息進行癥狀、證候、藥物等項集進行規范、清洗。

1.2 納入排除標準

醫案納入標準:①處方中包含“膏方”主題詞;②首診信息完整。醫案排除標準:①重復醫案;②處方中未見核心主題詞。

1.3 數據清洗方案

將數據結構化整理,參照《中醫診斷學》第五版[1]、第七版教材習用的中醫術語表達,將癥狀、舌象、脈象進行規范,藥物名稱與炮制方法則參照上海科學技術出版社出版的《中藥學》七版教材[2]及《中華本草》[3]。具體的數據規范原則如下:①相同的患者將病種與年齡統一;②證候以四字或六字呈現時進行意群斷句;③同一患者多診醫案,在未出現病機證候變化時仍默認為上診病機證候;④臨床癥狀以陽性體征為主,舌脈分開標注;⑤原始醫案中出現以時間、節律為特點的,均視為有此癥狀;⑥原始醫案中出現表示程度的,尚均視為有此癥狀;⑦不明顯、不顯、不著均視為無此癥狀;⑧藥物名稱使用方法中去除先煎、后下、包煎、烊化等煎制法。

1.4 數據挖掘方法

本次數據研究方法采用地區通用數據處理平臺Medcase V3.2數據記錄挖掘系統[4]-[8]進行數據分析處理。該系統結構模塊包括兩大部分,第一部分為數據錄入模塊,主要針對臨床醫案數據采取“半結構化”實時錄入,是中醫的臨床科研一體化的便捷型代表性程式之一;第二部分為數據挖掘模塊,主要是數據記錄挖掘拓展系統(MRMES,Medcase Record Mining Expand System),其中包括數據清洗平臺、數據分析平臺、數據可視化表達平臺等三部分。其中數據關聯規則分析平臺(ARAP,Association Rule Analysis Platform)的核心算法為FPGrowth算法。本次研究先將清洗后的二級病種專庫數據庫導入MRMES的上ARAP,運用強化FPGrowth算法構建加強關聯規則數據挖掘模型,使用Xminer Operation Tool運算工具對研究數據進行挖掘處理和邏輯分析,對計量性趨勢數據運用Medcase Chart進行解構分析與圖形表達。

2 結果

2.1 研究基線分布

本次研究納入了江浙滬89位中醫名家的膏方醫案,共472診次。其中江蘇28位,占總醫家數的31.45%;浙江25位,占總醫家數的28.1%;上海36位,占總醫家數的40.45%。男性233診次,占總診次數的49.36%;女性總共239診次,占總診次數的50.64%。年齡最大患者91歲,年齡最小者3歲。

2.2 癥狀分布

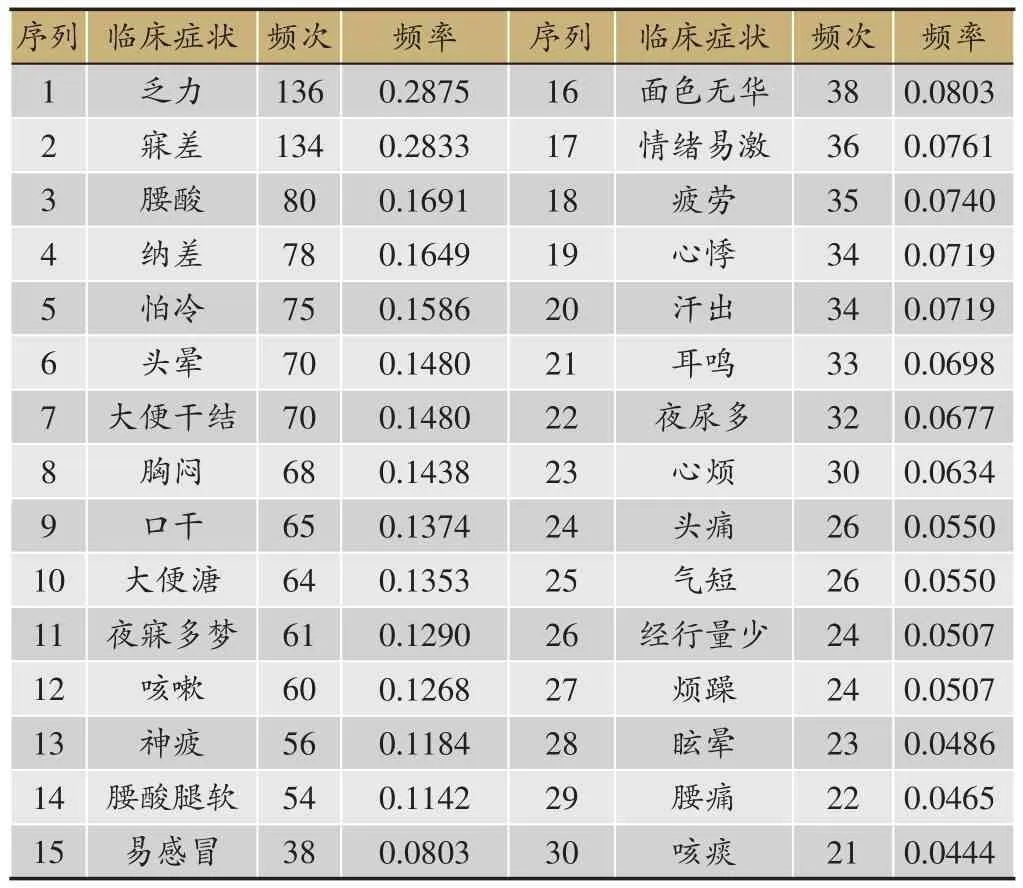

表1 臨床癥狀分布

2.3 舌象分布

表2 舌象分布

2.4 脈象分布

表3 脈象分布

2.5 病機分布

表4 病機分布

2.6 藥物分布

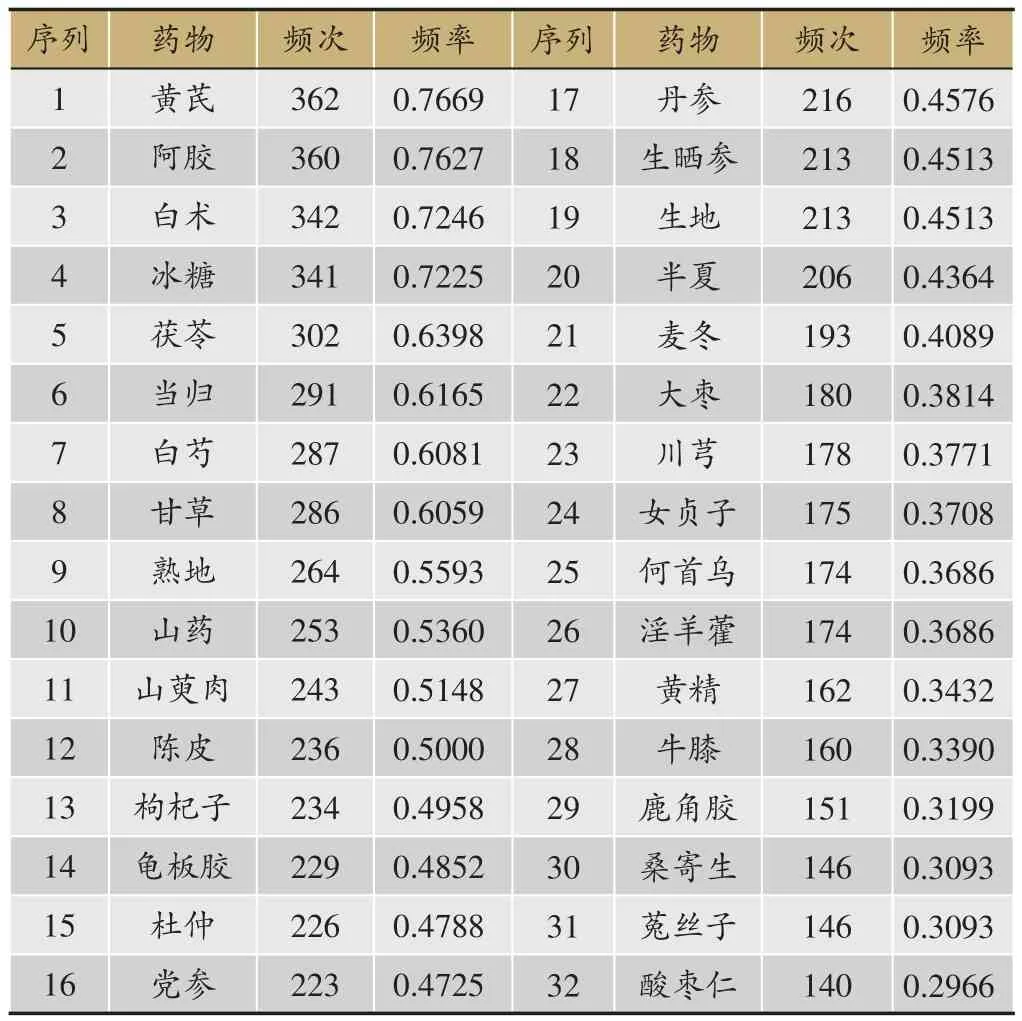

表5 藥物分布

3 解構討論

從膏方醫案記錄的臨床癥狀分布解析,標列頻次大于20次的臨床癥狀有30項,頻數最高的是乏力、寐差,頻率分別為28.75%、28.33%,頻率大于10%的有14項,分別是乏力、寐差、腰酸、納差、怕冷、頭暈、大便干結、胸悶、口干、大便溏、夜寐多夢、咳嗽、神疲、腰酸腿軟。數據提示:膏方適用的臨床表現為乏力、寐差,其次是腰酸、納差、怕冷、頭暈、大便干結、胸悶、口干、大便溏、夜寐多夢、咳嗽、神疲、腰酸腿軟。乏力多屬虛證,一般由于元氣不足,臟腑功能減退。寐差多由于機體陰陽失衡,陰虛陽盛,陽不入陰,神不守舍導致。可由于營血不足、陰虛火旺、痰熱內擾等導致。

從膏方醫案記錄的舌象分布解析,標列頻次大于5次的舌苔有18項,頻次較高的是苔薄、苔白、質紅,頻次分別為305次、141次、140次,頻率分別為64.48%、29.81%、29.60%。苔薄頻次最高,明顯高于其他舌象。數據提示:薄苔是正常舌苔表現之一,或主邪氣清淺,厚苔多由于濕濁、痰濁、食濁等導致,膏方多用于病情清淺、邪氣不著的病癥,若苔厚則不適用。白苔亦可為正常舌苔,又可主表證、寒證、濕證等。舌質紅亦多見于正常人,氣血津液狀態尚可。

從膏方醫案記錄的脈象分布解析,本次研究共產生22種脈象,細脈頻次最高為311次,頻率為65.75%,其次是弦脈,頻次為161次,頻率為34.04%,細脈與弦脈頻次明顯高于其他脈象。數據提示:本次研究中使用膏方的患者以細脈、弦脈為主,細脈多見于氣血兩虛、濕邪為病;弦脈多主肝膽病、痛病、痰飲等,也可見于老年健康患者。

從膏方醫案記錄的病機分布解析,標列頻次大于5次的病機共有24項,頻次大于9次的共8項,依次為肝腎虧虛、脾腎兩虛、氣陰兩虛、氣血不足、脾虛失運、肝郁脾虛、肺衛不固、腎陰虧虛。頻率依次為7.19%、4.02%、3.59%、2.96%、2.54%、2.54%、2.33%、2.11%。數據提示:膏方適用病機多為虛證,以肝腎虧虛、脾腎兩虛、氣陰氣血不足為主。

從膏方醫案記錄的藥物分布解析,標列頻次大于137次的藥物共有32種,前二十位高頻藥物依次為:黃芪、阿膠、白術、冰糖、茯苓、當歸、白芍、甘草、熟地、山藥、山萸肉、陳皮、枸杞子、龜板膠、杜仲、黨參、丹參、生曬參、生地、半夏,頻率分別為:76.69%、76.27%、72.46%、72.25%、63.98%、61.65%、60.81%、60.59%、55.93%、53.60%、51.48%、50.00%、49.58%、48.52%、47.88%、47.25%、45.76%、45.13%、45.13%、43.64%。將表中涉及的32味中藥參照《中藥學》二版教材進行分類,共涉及9類,分別為:補益藥、活血化瘀藥、利水滲濕藥、收澀藥、理氣藥、清熱藥、化痰止咳平喘藥、祛風濕藥、安神藥,其中21味藥物屬于補益類,補氣藥占7味、總占頻次1859次,補血藥占5味,總占頻次1376次,補陰藥占5味,總占頻次993次,補陽藥占4味,總占頻次697次。數據提示:高頻藥物中,主要以補益藥為主,尤其以補氣藥、補血藥為多,方劑四君子湯、四物湯、左歸丸的組成藥物所占頻次較大,祛邪藥物茯苓、陳皮使用頻次較高,使補而不滯。膏方制作中收膏藥物有阿膠、龜板膠、鹿角膠,分別有補血、補陰、補陽的作用,其中補血的阿膠使用最多。

4 研究結論

通過基于膏方醫案計量性趨勢數據解構研究,江浙滬名老中醫運用膏方針對臨床常見虛損性疾病,臨床核心適應癥以乏力、寐差、腰酸、納差等為主;相關舌脈為苔薄、白,質紅、淡,脈細、弦;核心病機為肝腎虧虛、脾腎兩虛;高頻用藥為黃芪、白術、茯苓、當歸、芍藥、甘草、熟地等藥物,組方以四君子湯、四物湯、八珍湯、當歸補血湯、六味地黃丸、生脈飲為基礎方劑進行復法配伍,輔料常用阿膠、冰糖、龜板膠、鹿角膠等材料,治法多采用氣血并調,陰陽并補,虛實并治等復法組合干預亞健康狀態。

5 不足與展望

此次研究的研究對象群體為江浙滬名老中醫,包括國醫大師、國家級名老中醫、各省級名中醫或中西醫專家,在建立數據庫初始并未對名老中醫的級別進行標的,故在研究中僅對江浙滬名老中醫在中國知網公開發表的膏方醫案類論文進行整體建庫,劃分常規研究結構字段進行,未針對臨床核心適應癥、相關舌脈、核心病機、高頻用藥、組方、輔料、治法等研究目標進行不同名老中醫級別的分層分級研究。其次,此次研究并未將輔料藥物進行分拆研究,故部分輔料藥物高頻出現,使整理藥物組合分析未能達到脫輔料研究。今后將針對膏方醫案進行按照名老中醫級別進一步分層分級差異比較性研究,并將在膏方藥物研究中進行脫輔料研究。同時,針對不同病種定制膏方處方時選用各類方劑組合進行精準關聯研究,以期對青年醫師開具膏方起到指導作用。