分娩風險評估在產房母嬰安全管理中的應用

陳瑩 莊皎月

【摘要】目的:探究分娩風險評估在產房母嬰安全管理中的應用。方法:2017年1月~2 017年3月本院經陰道試產的孕產婦400例,其中200例作為對照組,孕婦入院后實施常規護理;200例作為觀察組,孕婦入產房后即實施分娩風險評估,并分析相關因素,制定個性化的預見性護理措施并實施。對兩組孕婦分娩方式、母嬰分娩并發癥等情況進行分析對比。結果:觀察組順產率明顯高于對照組,產鉗助產率、剖宮產率觀察組低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);觀察組產后出血、會陰傷口愈合不良、新生兒窒息、新生兒產傷的發生率明顯低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。會陰Ⅲ - IV度裂傷、臍帶脫垂、子宮破裂、分娩意外發生率差異無統計學意義(P>0.05)。結論:建立產房分娩風險評估制度,完善孕婦入產房后各環節風險評估,實施預見性個性化護理舉措顯著提高了助產士的護理質量,能有效改善分娩結局,減少分娩并發癥,降低產房護理風險。

【關鍵詞】分娩風險評估;母嬰安全

我院是一家三級乙等綜合性醫院,年分娩量12000左右,占全市分娩量總數50%,并承擔了全市60%高危孕產婦救治工作。二胎政策開放,分娩量劇增,夜間急診入產房的孕產婦以及高危孕產婦比例增加等等,均增加了產房護理風險,如何保障母嬰安全值得深思和探討。產房母嬰風險評估與安全管理作為一種新型護理模式,其能夠早期準確識別潛在風險,并且通過科學評估和判斷有效處理,為產婦提供安全保障[1]。為了保證產房工作安全有序開展。我院產房從2017年1月起實施分娩風險評估與安全管理護理模式,孕婦入產房后即實施分娩風險評估,給予預見性個性化護理舉措,有效降低了分娩并發癥和風險的發生,確保了母嬰安全。現報告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

2017年1月~2017年3月本院經陰道試產的孕產婦400例,其中200例作為對照組,200例作為觀察組,兩組年齡均在25~40歲,平均年齡為(28.23±2.11)歲,孕周在37~41+6周,平均孕為(39.14±0.52)周,均為單胎、文化程度均為大專及以上、產次、妊娠合并癥等方面比較,差異均無統計學意義(均P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 對照組

孕婦入產房后實施常規護理干預:按三產程護理常規實施產時護理。

1.2.2 觀察組

孕婦入產房后在實施常規護理干預的基礎上由接診診助產士依據年齡、身高、孕周、孕產次、胎兒大小、骨產道、妊娠合并癥7個方面初步進行風險評估,判斷是否適合陰道試產。產程監測過程中責任助產士主要從產力、產程進展、胎兒監護狀況及精神因素四個方面進行風險評估。根據評估出的風險,制定個性化的預見性護理舉措并實施。并對兩組孕婦分娩方式、母嬰分娩并發癥等情況進行分析對比。科室根據分娩過程中存在的主要風險因素分析統計,制定了9個方面的風險因素評估及護理對策,具體如下:

1.2.2.1 頭位難產、異常分娩風險評估及護理對策

評估相關風險因素;胎膜早破、巨大兒、胎方位、產程圖、產道及宮縮異常。

護理對策:(1)入院后根據制定的頭位(盆)分娩評分表,從骨盆、胎兒、

胎方位、產力四方面進行評分。根據評分結果初步決定分娩方式(2)產程中,適時評估產力、胎方位、宮頸位置、制定、產程進展,參照新產程圖產程各階段時限評估是否存在異常并及時采取干預措施。

1.2.2.2 產后出血風險評估及護理對策

評估相關風險因素:子宮收縮乏力、軟產道裂傷、胎盤因素、凝血功能障礙、

精神因素

護理對策: (1)孕婦入產房后,采用全國產后出血防治協作組擬定的“產后出血預測評分表”篩查出高危孕婦指導產后出血的預防[2].建立靜脈通道。

(2)正確觀察并處理產程,避免發生急產或產程延長。產時評估關注孕婦精神心理狀態,加強人文關懷和心理疏導。鼓勵進食、休息。

(3)預防性使用縮宮素:胎兒娩出后即刻常規宮體注射催產素20u,評估有產后出血高危因素者,應及時建立靜脈通路并完成實驗室檢查,縮宮素20u加入補液中靜脈滴注或米索前列醇0.4mg肛塞預防產后出血。

(4)預防性子宮按摩:接產者在胎盤娩出后應常規觸摸宮底,了解子宮收縮情況,子宮收縮軟,應即刻予以按摩子宮。

(5)胎盤娩出后及時檢查胎盤和軟產道,正確止血縫合,減少出血。

(6)產后兩小時加強觀察,15分鐘一次觀察生命體征、宮縮、陰道流血、會陰傷口、膀胱充盈度等情況。

(7)全員培訓并掌握產后出血高危風險評估、預防及處理應急預案。

1.2.2.3 臍帶脫垂風險評估及護理對策

評估相關風險因素:胎位異常,胎頭高浮,羊水過多,臍帶過長等。

護理對策:臍帶脫垂重在預防: (1)即時評估是否存在臍帶脫垂高危因素。(2)胎膜己破評估宮頸與胎頭關系,先露是否高浮。(3)嚴格掌握人工破膜指征。

1.2.2.4 子宮破裂風險評估及護理對策

評估相關風險因素;瘢痕子宮、巨大兒、頭盆不稱、宮縮過強等。

護理對策:(1)正確觀察并處理產程,嚴格掌握催產素使用指征。

(2)瘢痕子宮陰道分娩,加強產程觀察,警惕有無先兆子宮破裂征象。

(3)掌握人工剝離胎盤適應癥和正確手法。

1.2.2.5 分娩意外風險評估及護理對策

評估相關風險因素;經產婦或多產婦、催產素滴注引產、早產、宮縮過強。

護理對策:

(1)加強產程觀察及急產高危因素評估,提高助產士預見能力。

(2)入院時做好產婦及家屬的宣教溝通,及時告知產程進展,胎兒娩出先兆,讓家屬參與管理。

(3)認真落實催產素靜滴引產護理常規。

(4)明確產婦待產室送入分娩室的時機,選擇合適的轉運方式。

(5)產婦即將分娩,錯過轉運時間,立刻疏散家屬做好溝通解釋。

1.2.2.6 會陰會陰III~Ⅳ度裂傷風險評估及護理對策

評估相關風險因素:會陰條件差、宮縮過強、腹壓使用不當、手術助產、接產技術不嫻熟、腹部加壓。

護理對策:

(1)制定會陰條件及會陰切開方式評估表,綜合評估選擇合適的切開方式。

(2)產程中加強與產婦溝通,指導正確使用腹壓。

(3)正確處理產程,正確調節催產素,防止產程延長或過急,禁止腹部加壓。

1.2.2.7 會陰傷口愈合不良風險評估及護理對策

評估相關風險因素:無菌操作不嚴、縫合技術不佳、會陰嚴重裂傷、妊娠合

并癥、傷口感染、護理不當。

護理對策:

(1)嚴格掌握會陰側切指征,正確運用腹壓,禁止腹部加壓。

(2)正確縫合傷口,嚴格執行無菌操作。

(3)積極治療妊娠合并癥,遵醫囑使用抗生素,合理膳食,會陰護理宣教。

1.2.2.8 新生兒窒息風險評估及護理對策

評估相關風險因素:胎心率變化、羊水胎糞污染、早產、巨大兒。

護理對策:

(1)適時評估有無胎兒窘迫、妊娠合并癥胎膜早破等高危因素。

(2)產程中持續評估產程進展、胎心率變化、羊水性狀。第二產程指導產婦正確使用腹壓。

(3)接產前充分評估是否有:早產、羊水污染、胎兒窘迫等情況,如有上述情況,應匯報產科醫生、兒科醫生、必要時通知麻醉科醫生、科主任到場,準備好新生兒窒息復蘇用物和藥品。

1.2.2.9 新生兒產傷風險評估及護理對策

評估相關風險因素:巨大兒、急產、腹部加壓、接產技術不嫻熟

護理對策:

(1)評估既往分娩史、胎兒大小、產道、有無妊娠合并癥等高危因素。

(2)嚴密觀察產程,嚴格催產素使用指征,避免發生急產。

(3)嚴格掌握會陰側切指征,預防肩難產,助產士掌握處理流程。

(4)指導產婦正確使用腹壓,提高助產技能,避免胎肩娩出過快。

1.2.3 統計學方法

采用SPSS18.0軟件包進行分析,數據資料用例數(n)、百分數(%)進行表示,組間數據差異比較采用X2檢驗。取95%為其可信區間,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

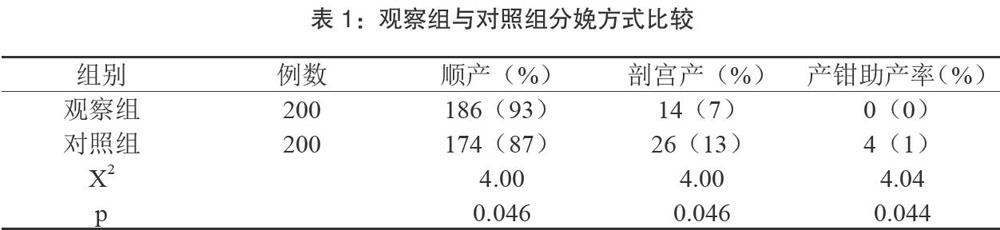

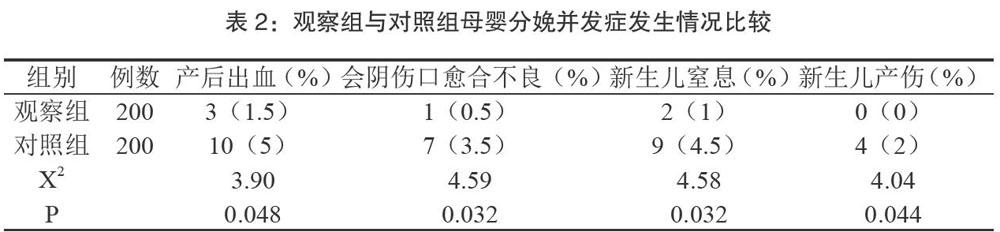

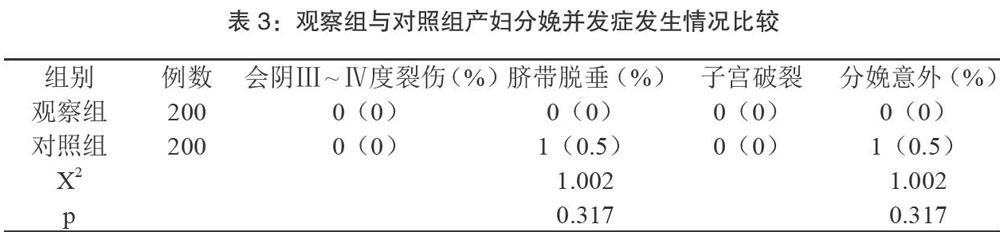

觀察組順產率明顯高于對照組,產鉗助產率、剖宮產率觀察組低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);觀察組產后出血、會陰傷口愈合不良、新生兒窒息、新生兒產傷的發生率明顯低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。會陰Ⅲ-Ⅳ度裂傷、臍帶脫垂、子宮破裂、分娩意外發生率差異無統計學意義(P>0.05)。兩組產婦分娩方式及母嬰分娩并發癥分析比較。如表1、表2、表3所示。

3 討論

產房因為對醫療技術和護理服務的要求高,因此在護理過程中發生護理風險的概率較高,而有效實施護理風險評估是降低護理不良事件、醫療糾紛發生率的有效措施[3-4]。本研究通過對入產房經陰道試產的孕婦進行各環節分娩風險評估,

針對產房中可能出現的風險因素(尤其是產后出血、頭位難產、分娩意外、新生兒窒息等9大因素)進行分析,給予孕婦個性化、科學的、預見性的規范護理管理,從而有效降低意外事件發生[5],減少剖宮產及陰道助產率、產后出血發生率等。同時科室根據自身狀況不斷完善風險評估制度,顯著提高了助產士的工作責任心及護理質量,能有效改善分娩結局,減少分娩并發癥,降低護理風險,是一項提高產房母嬰安全質量的優質護理舉措,值得推廣。

參考文獻

[1]王慧.母嬰床旁護理模式對產婦恢復及新生兒護理質量的改善評價[J].中國臨床護理,2016,8 (04): 335-338.

[2]王玉華.應用“產后出血預測評分表”預測評分減少產后出血[J].中國婦幼保健,2005, 20 (7) 2016,8 (4): 859-860.

[3]楊志平.母嬰同室床旁護理在產科護理中的應用[J].當代護士(中旬刊),2015 (10): 60-61.

[4]周靖,高學農,周瑞等.以情境為導向的護理教學模式在婦產科護理教學中的應用[J].護理研究,2016, 30 (23): 2918-2920.

[5]簡偉麗.婦產科實施護理風險管理對患者滿意度及護理風險事件的影響[J].國際護理學雜志,2016,35 (11):1548-1549,1565.