圖聞天下

微世界放大了4.9倍的西蘭花

攝影/Nathan Myhrvold供圖/尼康微距攝影大賽

萌物 偷鳥蛋的北極狐

俄羅斯的弗蘭格爾島是著名的雪雁棲息地。每年5月下旬,都有20多萬只雪雁來到這里繁衍后代。狡猾的北極狐就會抓住這個機會,盡可能多地偷竊并儲存雪雁的蛋,為自己儲備食物。

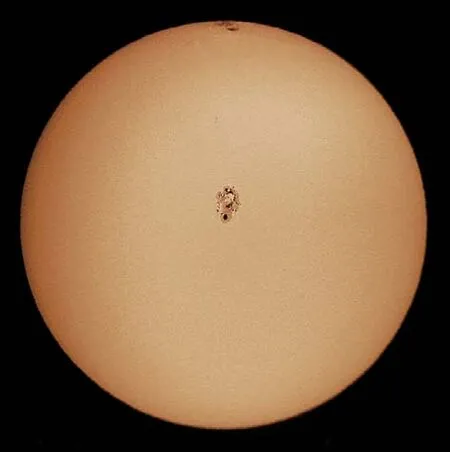

2050年地球將迎“迷你冰河時期”

美國加州大學圣地亞哥分校的科學家稱,他們已找到一種追蹤太陽11年活動周期的方法,并確定了下一次太陽極小期的發生時間。他們認為,太陽最早將在2050年開始變得“異常寒冷”,這可能讓地球形成一個“迷你冰河時期”。

研究人員稱,該時期將重復17世紀中期歐洲的氣候環境。當時,歐洲的氣候環境被稱為“蒙德極小期”,氣溫非常低,波羅的海完全凍結,使得瑞典軍隊能夠在冰面上行進,并于1658年入侵丹麥。

研究報告負責人、物理學家丹·盧賓對蒙德極小期進行了分析,并認為屆時我們可能體驗的氣候環境甚至比17世紀中期更加糟糕,太陽可能變得更加昏暗,比太陽極小期的亮度更低。

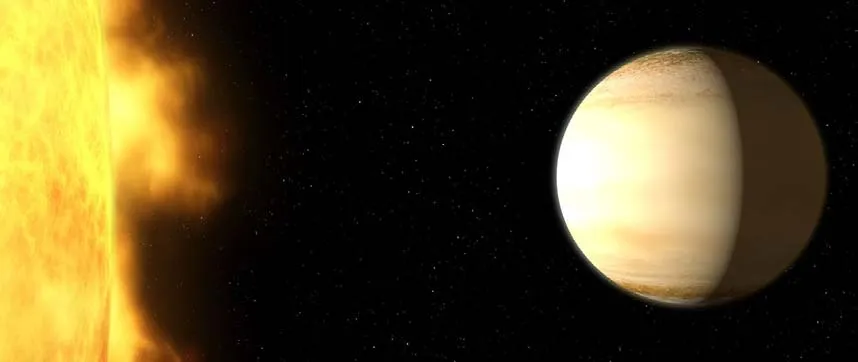

新發現NASA在系外“熱土星”上發現大量水

近日,科學家使用美國航空航天局的哈勃空間望遠鏡和斯皮策空間望遠鏡,在大約700光年之外的一顆炎熱系外行星的大氣中,發現了水的“指紋”。實際上,這顆被稱為WASP-39b的行星擁有的水量很多,是土星水量的3倍。

這顆系外行星白天的溫度為776.6℃,夜間也幾乎同樣熱,因此被科研人員親切地稱為“熱土星”。研究人員詳細分析了這顆“熱土星”的大氣,用新技術捕獲了其最完整的大氣光譜,通過將行星大氣中的星光過濾解析為不同色彩,發現了明確的水汽證據。

盡管研究人員預測到他們會發現水,但對其擁有的水量仍然感到驚訝。他們認為,這顆系外行星的形成方式必然不同,曾被大量冰塊物質襲擊。

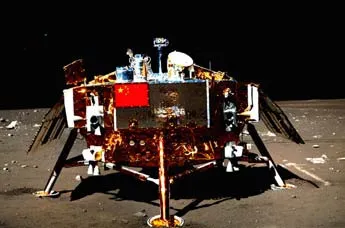

“嫦娥4”號將探測宇宙“黑暗時代”

近日,國際權威學術期刊《自然》預測了2018年全球科技大事件,中國的“嫦娥4”號任務榜上有名。

中國科學院國家空間科學中心研究員吳季說,宇宙大爆炸之后幾十萬年到幾億年的時間被稱為宇宙的“黑暗時代”。這段時間非常重要。中性氫是如何分布于空間的?是如何演化的?如何為第一代恒星的形成奠定基礎?這些問題都是宇宙的形成和演化研究中極具挑戰的前沿熱點問題。

吳季說:“黑暗的宇宙并不是沒有留下‘蛛絲馬跡’。”圍繞氫原子旋轉的電子會偶爾變換其旋轉方向,輻射1.4GHz的電磁波。經過130多億年的宇宙膨脹,這個頻率產生了紅移,降低到30MHz以下。要想測得這個“蛛絲馬跡”,最好的辦法就是到月球背面,在非常“安靜”的電磁環境中去“傾聽”。他說:“‘嫦娥4’號將首次著陸月球背面,極具發現性。我們將在‘嫦娥4’號任務的中繼星上搭載兩顆小衛星,做射電干涉實驗,探測宇宙的‘黑暗時代’。”

據悉,中國計劃于2018年上半年將“嫦娥4”號的中繼星發射至地月拉格朗日L2點,并在約半年后發射“嫦娥4”號的著陸器和巡視器,對月球背面展開著陸巡視探測。

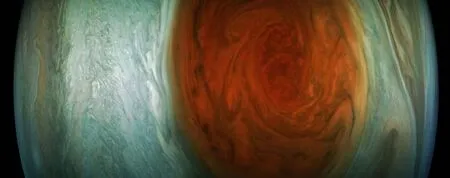

大宇宙木星大紅斑可能在20年內縮小消失

近日,美國航空航天局噴氣推進實驗室行星科學家、“朱諾”任務負責人格倫·奧爾頓稱,木星的標志性特征——大紅斑——可能在未來20年內消失。

木星大紅斑比地球大,首次發現于1830年。奧爾頓認為,目前大紅斑風暴旋渦仍保持較強,是因為木星表面存在483千米/時至640千米/時的噴射流。事實上,大紅斑已開始縮小很長時間了。

19世紀末期,大紅斑的直徑超過56 000千米,是地球直徑的4倍多。1979年,當“航行者2”號飛越木星表面時,大紅斑的直徑已縮小到地球的2倍。目前的數據表明,大紅斑的萎縮狀態仍在繼續。2017年4月3日,大紅斑直徑縮小至16 350千米,略小于地球直徑的1.3倍。奧爾頓稱,大紅斑將在一二十年內變成“大紅圈”,并將在未來不久成為“大紅記憶”。

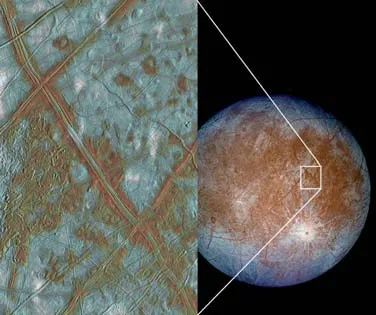

地球上存在與木衛二海底類似的環境

2018年2月26日,巴西科學家宣稱,他們在地球上找到了與木衛二海底極其類似的環境,為木衛二上可能存在生命再添證據。

在南非姆波內格金礦2.8千米深處,以圣保羅大學天體生物學研究中心研究員道格拉斯·加蘭特為首的科研團隊,不僅發現了與地球上生命歷史有關的重大變化的痕跡,還發現了類似木衛二的環境。在這一環境中,礦內的金礦菌借水輻解(通過電離輻射使水分子分離),在沒有陽光的情況下生存了下來。

加蘭特說:“生命要想在木衛二上生存,僅有熱液態水還不夠。地球上已知的所有生物活動的基礎是化學梯度,即分子、離子或電子濃度的差異,使細胞呼吸、光合作用、ATP生產和其他生物共同過程得以出現,熱液散發是化學失衡的重要原因。”

研究人員認為,木衛二的化學失衡由水的散發引發,水和木衛二地殼中發現的化學元素之間發生了連鎖反應。“木衛二的海床似乎提供了與地球第一個10億年非常類似的環境。因此,研究木衛二在某種程度上就像是回顧地球的過往,也是了解宇宙生命起源和演化的一個窗口。”

新發現改寫人類走出非洲的時間

過去,科學家從化石、遺傳學和考古學中發現的證據顯示,大約6萬年前,現代人第一次從非洲遷移到歐亞大陸,并迅速取代了移民途中可能遇到的其他早期人類物種,如尼安德特人和丹尼索瓦人。

然而,最近在以色列北部米利亞洞穴遺址的最新發現,革命性地改變了我們理解人類進化過程的方式。這塊化石是一枚保存完好的上頜骨,有8顆牙齒。科學家對這枚化石進行研究發現,化石的形狀和面部解剖學特征表明其來自智人,但化石上的牙齒比現代人牙齒平均要大。以色列特拉維夫大學領導這項研究工作的赫斯科維茲教授說:“這很可能說明現代人是在20萬年前離開非洲的。這一發現表明,橫穿歐亞大陸的人類遷徙可能有許多次,也可能意味著中東的現代人類在數萬年的時間里,都與其他人種混合在一起,甚至可能曾與其他人種雜交。”