轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)居民健康作用的實(shí)證檢驗(yàn)

周 靖,胡秋紅,段丁強(qiáng)

(武漢紡織大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院,武漢 430074)

0 引言

政府間轉(zhuǎn)移支付的目的是為了提高落后地區(qū)公共服務(wù)水平,以實(shí)現(xiàn)各地區(qū)公共服務(wù)的均等化[1]。居民健康是衡量一個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展程度的重要組成部分。在實(shí)際經(jīng)濟(jì)中,轉(zhuǎn)移支付能否提升居民健康水平?盡管部分學(xué)者[2,3]討論了轉(zhuǎn)移支付對(duì)地區(qū)間差距的影響,但關(guān)于轉(zhuǎn)移支付對(duì)居民健康影響的理論和實(shí)證研究仍處于探索階段。為此,本文擬從理論與實(shí)證兩個(gè)角度重點(diǎn)關(guān)注轉(zhuǎn)移支付對(duì)居民健康的影響。

國(guó)外方面,地區(qū)間均等化財(cái)力轉(zhuǎn)移存在軟預(yù)算約束問題,獲得較多轉(zhuǎn)移支付的落后地區(qū),為發(fā)展本地經(jīng)濟(jì),將轉(zhuǎn)移支付投入到能夠帶來高收益的經(jīng)濟(jì)建設(shè),而不是用于改善民生的基本公共服務(wù)[4],從而制約了居民健康水平的提升。有些學(xué)者[5]研究發(fā)現(xiàn)一般性轉(zhuǎn)移支付對(duì)地方政府公共物品供給可能存在正效應(yīng),也可能存在負(fù)效應(yīng)。國(guó)內(nèi)方面,一些研究[1]發(fā)現(xiàn)稅收返還加劇了地方公共服務(wù)的不均等程度,一般轉(zhuǎn)移支付對(duì)縮小地方公共服務(wù)供給水平差距的作用有限。有些學(xué)者[6]認(rèn)為一般性轉(zhuǎn)移支付對(duì)基本公共服務(wù)供給的影響極其微弱,而專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付促進(jìn)了公共服務(wù)供給。因此,轉(zhuǎn)移支付大體上可以通過影響公共服務(wù)均等化與公共服務(wù)供給,從而影響居民健康。

理論上,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能帶動(dòng)基本公共服務(wù)水平的提高[7],社會(huì)對(duì)公共服務(wù)的供給能力與公眾對(duì)公共服務(wù)的需求能力均取決于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平[8]。但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不一定能帶來基本公共服務(wù)水平的提高[9]。綜上,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)基本公共服務(wù)水平影響的結(jié)論仍然存在爭(zhēng)議,轉(zhuǎn)移支付作用于居民健康的理論傳導(dǎo)機(jī)制與經(jīng)驗(yàn)證據(jù)仍不充分,有待進(jìn)一步完善建模和進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。

1 理論模型

假設(shè)由代表性消費(fèi)者充當(dāng)生產(chǎn)工作。生產(chǎn)函數(shù)由物質(zhì)資本存量k、地方政府的財(cái)政支出s二部分要素構(gòu)成。生產(chǎn)函數(shù)滿足柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas)生產(chǎn)函數(shù)形式,則具體函數(shù)為:

其中,A表示技術(shù)進(jìn)步率,α均大于0且小于1。

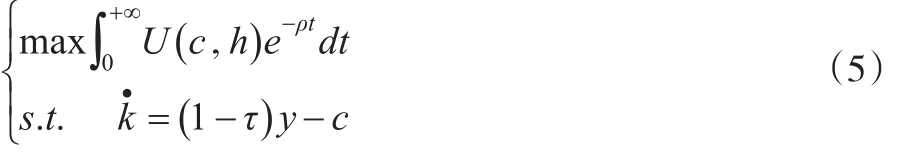

設(shè)U為總效用,c表示代表性家庭的消費(fèi)水平,h表示居民健康狀態(tài),ρ表示時(shí)間貼現(xiàn)率。h引入效用函數(shù)的形式遵循Dinda(2005)的研究[10]。消費(fèi)者選擇合適自己的消費(fèi)路徑來極大化它的貼現(xiàn)效應(yīng),則相應(yīng)的效用函數(shù)為:表示對(duì)消費(fèi)的偏好,σ表示對(duì)健康的偏好,且0<σ<1,0<φ<1表示瞬時(shí)替代彈性。

物質(zhì)資本積累為稅后收入與消費(fèi)之差,具體方程為:

其中,τ表示宏觀稅率。

地方政府收入有一部分來源于中央政府補(bǔ)助,即中央政府的轉(zhuǎn)移支付。根據(jù)Gong和Zou(2002)研究[11],中央對(duì)地方的轉(zhuǎn)移支付與地方公共支出成比例,假設(shè)所成比例為φ,因此中央對(duì)地方政府的轉(zhuǎn)移支付為φs。地方政府收支平衡,則它的預(yù)算約束條件為:

結(jié)合上述各方程,居民健康相關(guān)問題其實(shí)就是一個(gè)動(dòng)態(tài)最優(yōu)化問題,可表示為:

對(duì)式(5)構(gòu)造Hamilton泛函,可表示為:

在上式中,λ為Hamilton乘子。對(duì)其求一階偏導(dǎo)數(shù),可得:

結(jié)合式(1)、式(4)以及式(7),可得均衡路徑上的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為:

對(duì)式(8)進(jìn)一步變形,可得:

對(duì)式(9)求關(guān)于φ的偏導(dǎo)數(shù),可得 ?gh?φ>0,表明轉(zhuǎn)移支付率越高,居民健康水平越高。理論上說,中央對(duì)地方政府的轉(zhuǎn)移支付增多,地方政府的財(cái)政收入越多,使得地方政府更多地考慮民生問題,從而推升居民健康水平。由此,提出如下命題:

命題1:轉(zhuǎn)移支付對(duì)居民健康水平呈現(xiàn)正向影響。

對(duì)式(9)求關(guān)于gc的偏導(dǎo)數(shù),可得 ?gh?gc>0 ,表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)越快,居民健康水平越高。理論上說,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)越快,人們的可支配收入越高,有助于提升其健康水平。由此,提出如下命題:

命題2:經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)居民健康水平呈現(xiàn)正向影響。

為驗(yàn)證理論模型分析結(jié)果在實(shí)際經(jīng)濟(jì)中的適應(yīng)性,本文后續(xù)將從實(shí)證角度探討轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)居民健康的影響及作用機(jī)制。

2 實(shí)證分析

2.1 模型設(shè)定

本文以居民健康水平(H)為被解釋變量,轉(zhuǎn)移支付率(TP)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率(GRPCGDP)為核心解釋變量,并引入一些影響居民健康的因素作為控制變量進(jìn)入回歸模型。具體的計(jì)量方程為:

其中,下標(biāo)i和t分別表示省份和年份,α1,α2,βk為系數(shù)矩陣,εit為隨機(jī)誤差項(xiàng)。

2.2 變量選擇與數(shù)據(jù)來源

居民健康H是實(shí)證研究的對(duì)象,本文采用彭浩然等(2013)[12]的測(cè)定方法,以人口死亡率表示。轉(zhuǎn)移支付率TP則用轉(zhuǎn)移支付占本級(jí)財(cái)政支出的比重表示。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率GRPCGDP用本年和其后三年人均實(shí)際GDP增長(zhǎng)率的平均值加以表示[13]。

control代表影響居民健康的一些其他變量,主要包括:DC是用來衡量財(cái)政分權(quán)水平,以各省市當(dāng)年人均預(yù)算內(nèi)本級(jí)財(cái)政支出/當(dāng)年人均預(yù)算內(nèi)中央本級(jí)財(cái)政支出表示[14];城鎮(zhèn)化水平(UL)用各省城鎮(zhèn)人口占當(dāng)年總?cè)丝诒戎乇硎荆粚?duì)外開放水平(OL)用各省貿(mào)易總額與當(dāng)年GDP的比值表示;老齡化水平(OD)用65歲以上人口占當(dāng)年總?cè)丝诒戎乇硎尽?/p>

計(jì)量檢驗(yàn)所依賴的數(shù)據(jù)為2000—2014年全國(guó)31個(gè)省(市)的原始面板數(shù)據(jù),取自《中國(guó)財(cái)政年鑒》、《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》以及國(guó)家數(shù)據(jù)庫(kù)公布的年度報(bào)告。同時(shí),均對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)數(shù)化處理,這樣的處理不但不會(huì)改變數(shù)據(jù)本身的經(jīng)濟(jì)意義,反而使其經(jīng)濟(jì)意義更加明確。

2.3 平穩(wěn)性檢驗(yàn)

為防止偽回歸現(xiàn)象發(fā)生,首先本文對(duì)各變量進(jìn)行CD檢驗(yàn)[15],以判斷各變量的截面相關(guān)性,從而選擇合適的單位根檢驗(yàn)方法。CD檢驗(yàn)的結(jié)果如表1所示,反映出各變量具有較強(qiáng)的截面相關(guān)性。因此,進(jìn)一步采用CIPS檢驗(yàn)[16]來檢驗(yàn)變量平穩(wěn)性。

表1 截面相關(guān)性檢驗(yàn)與單位根檢驗(yàn)

由CIPS檢驗(yàn)結(jié)果可知,各變量的原序列統(tǒng)計(jì)上均不顯著,即存在單位根;各變量對(duì)應(yīng)的一階差分序列均統(tǒng)計(jì)顯著,即不存在單位根。可知各變量滿足一階單整I(1)。

2.4 實(shí)證結(jié)果

2.4.1 基準(zhǔn)回歸

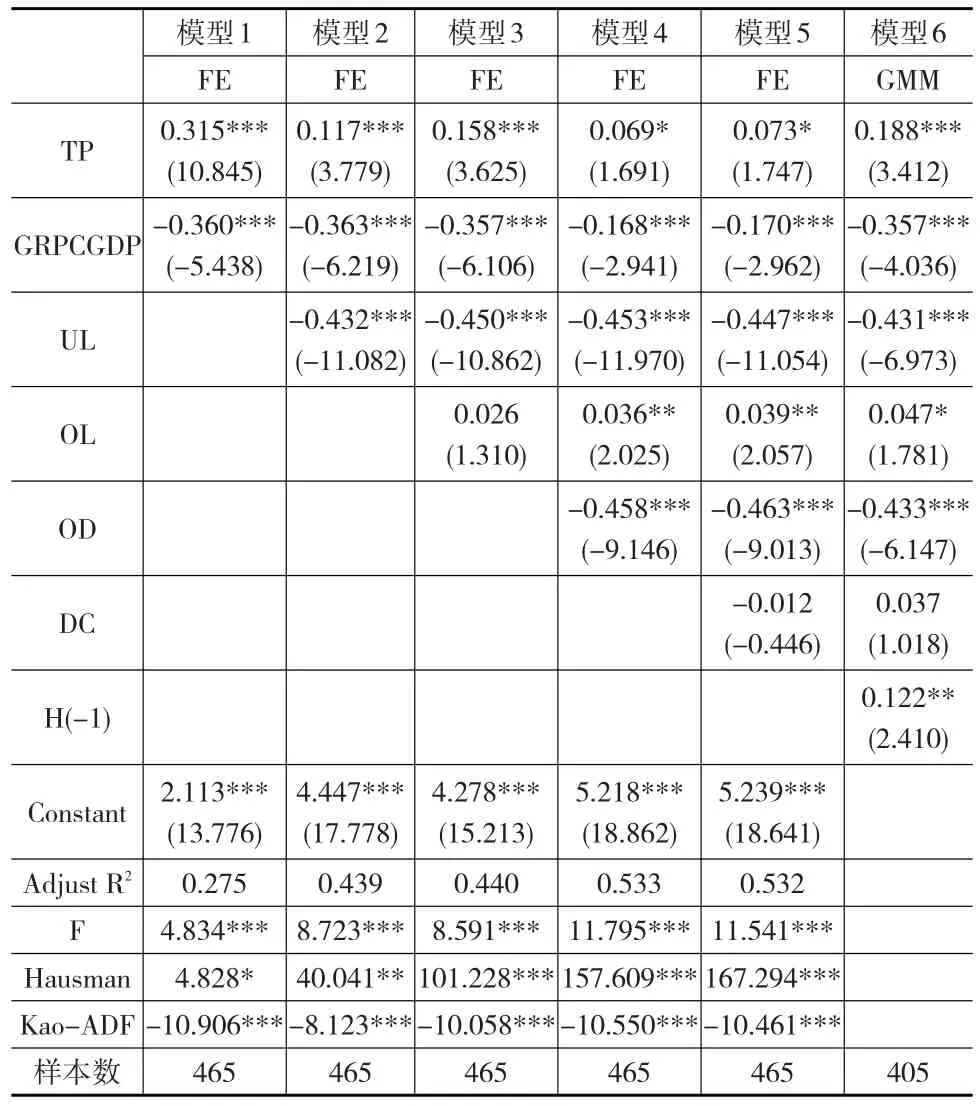

首先,利用Hausman檢驗(yàn)來判斷是采用隨機(jī)效應(yīng)模型(RE)還是固定效應(yīng)模型(FE)進(jìn)行回歸方程的估計(jì)。Hausman檢驗(yàn)拒絕了原假設(shè)(隨機(jī)效應(yīng)模型),因此采用固定效應(yīng)模型估計(jì)式(10)。F檢驗(yàn)的表明各組回歸方程均統(tǒng)計(jì)顯著。

為保證回歸結(jié)果的可靠性,本文采用了Kao-ADF協(xié)整檢驗(yàn),如下頁(yè)表2所示,回歸殘差水平值均在1%的顯著水平下是平穩(wěn)的,說明各經(jīng)濟(jì)變量之間存在協(xié)整關(guān)系,回歸結(jié)果是有效和可信的。

根據(jù)5組估計(jì)結(jié)果(模型1至模型5)可知,轉(zhuǎn)移支付與居民健康水平呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。這與理論分析并不一致,原因可能是地方政府為了政治晉升而過分追求GDP數(shù)量,當(dāng)中央對(duì)地方政府的轉(zhuǎn)移支付增加后,地方政府會(huì)把更多資金用于經(jīng)濟(jì)建設(shè),而忽略了對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生等方面的投入,從而不利于居民健康水平的提升。

表2 轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)居民健康水平影響的實(shí)證結(jié)果

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率與居民健康呈正相關(guān)關(guān)系,這與理論分析一致,原因可能是一方面,經(jīng)濟(jì)發(fā)展好,地方政府有足夠的財(cái)力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè);另一方面,隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的提高,居民可支配收入越多,此時(shí)居民對(duì)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生的要求也變得越來越高,這會(huì)迫使地方政府改善并提高當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生條件,從而推升居民健康。

但是,人口死亡率指標(biāo)也可能影響到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)移支付。如果這種效應(yīng)存在,那么原先的估計(jì)結(jié)果就可能存在偏誤。基于此,本文利用差分GMM檢驗(yàn)反向因果。本文遵循Jia等(2014)的研究[17],利用自變量的滯后二項(xiàng)作為工具變量進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。模型6的檢驗(yàn)結(jié)果表明,Sargan與AR(2)的檢驗(yàn)值分別為0.440與0.993,表明差分GMM是有效的。同時(shí),轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與居民健康之間分別呈負(fù)相關(guān)與正相關(guān),與模型1至模型5的檢驗(yàn)結(jié)果一致。

繼續(xù)觀察控制變量,六組回歸結(jié)果(模型1至模型6)均表明:老齡化水平與居民健康呈正相關(guān)關(guān)系。城市化水平與居民健康呈正相關(guān)關(guān)系,原因可能是隨著城鎮(zhèn)化的進(jìn)程,基本醫(yī)療服務(wù)得以改善。

2.4.2 中介效應(yīng)檢驗(yàn)

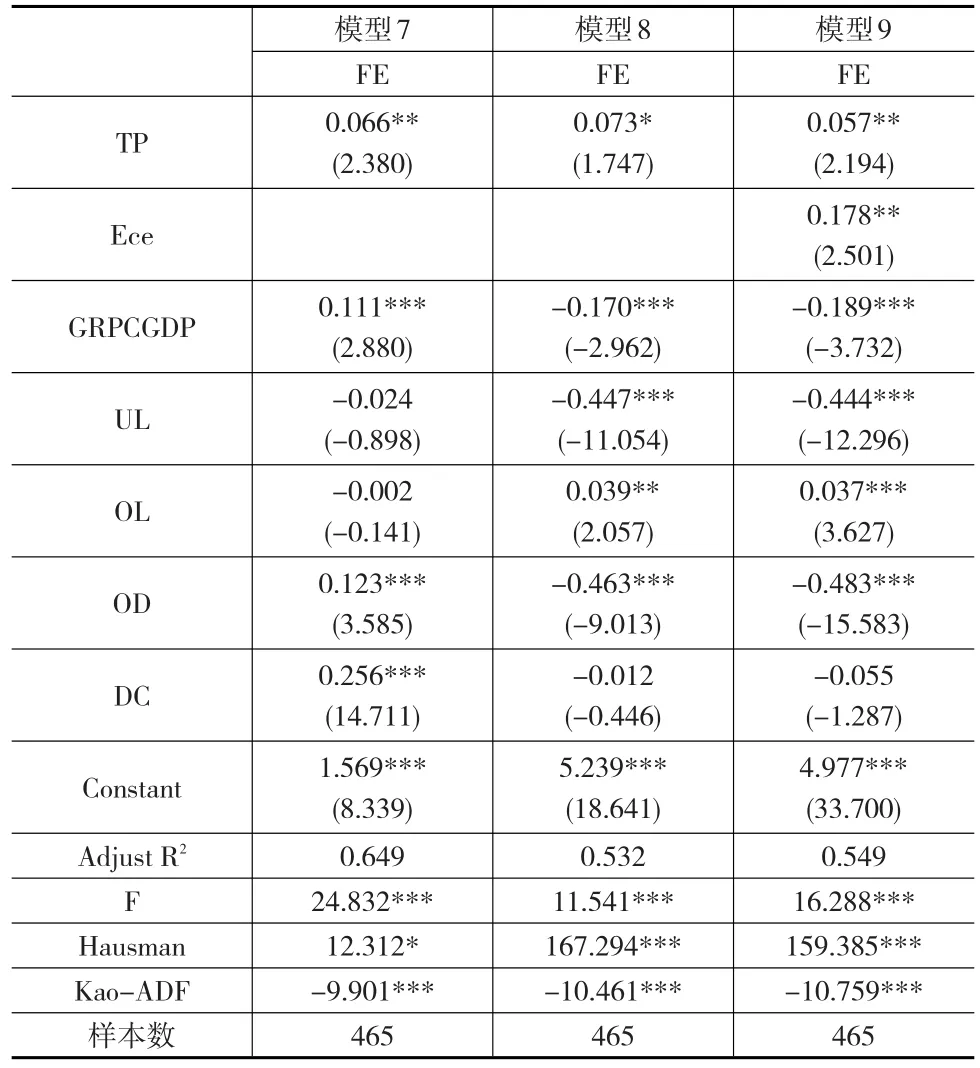

本文進(jìn)一步探究轉(zhuǎn)移支付影響居民健康的途徑。轉(zhuǎn)移支付使得地方政府將更多資金偏向于經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面,而忽略了對(duì)于醫(yī)療方面的投入。為此,本文以經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出比重作為中介變量,探究其是否在轉(zhuǎn)移支付與居民健康的關(guān)系中起到中介作用。檢驗(yàn)結(jié)果如表3所示,回歸方程均使用固定效應(yīng)模型(Hausman值是顯著的,拒絕原假設(shè))進(jìn)行估計(jì)。

表3 中介效應(yīng)檢驗(yàn)

模型8和模型9的回歸檢驗(yàn)結(jié)果表明,轉(zhuǎn)移支付對(duì)居民健康具有顯著的負(fù)向影響(β=0.073*),當(dāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出比重作為解釋變量進(jìn)入回歸方程后,轉(zhuǎn)移支付對(duì)居民健康仍保持顯著的負(fù)向影響,但系數(shù)明顯降低(β=0.057<0.073)。同時(shí),由模型7所示,自變量(轉(zhuǎn)移支付)的變化能顯著地解釋中介變量(經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出比重)的變化(β=0.066***),這滿足Baron和Kenny(1986)[18]提出的作為中介變量的3個(gè)條件。因此,經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出比重在轉(zhuǎn)移支付與居民健康的關(guān)系中具有中介效應(yīng)。

2.4.3 異質(zhì)性分析

為探究轉(zhuǎn)移支付對(duì)居民健康影響的異質(zhì)性,本文利用面板分位數(shù)回歸方法,選取了5個(gè)較具代表性的分位點(diǎn),即0.1、0.25、0.5、0.75、0.9,進(jìn)行說明與解析。面板分位數(shù)回歸的優(yōu)勢(shì)在于:第一,能捕獲居民健康分布的尾部特征,特別是居民健康可能存在左偏或右偏的情形;第二,能精確刻畫分布特征,從而得到更為精準(zhǔn)的實(shí)證結(jié)果。

由表4(見下頁(yè))可知,在分位點(diǎn)0.1和0.25上,轉(zhuǎn)移支付系數(shù)顯著為負(fù),表明在居民健康水平高的地區(qū),轉(zhuǎn)移支付對(duì)居民健康呈正相關(guān)關(guān)系。由分位點(diǎn)0.5~0.9,轉(zhuǎn)移支付系數(shù)顯著為正,表明在居民健康水平低的地區(qū),轉(zhuǎn)移支付對(duì)居民健康呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。原因可能是,落后地區(qū)地方政府為發(fā)展本地區(qū)經(jīng)濟(jì),更可能將轉(zhuǎn)移支付偏向于基建,而經(jīng)濟(jì)發(fā)展好的地區(qū),地方政府會(huì)在更大程度上兼顧民生。

3 結(jié)論與政策建議

本文首先基于內(nèi)生增長(zhǎng)模型討論了轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)居民健康的影響。實(shí)證檢驗(yàn)的結(jié)果表明:轉(zhuǎn)移支付與居民健康呈負(fù)相關(guān)關(guān)系;經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率與居民健康呈正相關(guān)關(guān)系。中介效應(yīng)檢驗(yàn)顯示,經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出比重在轉(zhuǎn)移支付與居民健康的關(guān)系中具有中介效應(yīng)。同時(shí),轉(zhuǎn)移支付對(duì)居民健康的影響具有異質(zhì)性,結(jié)果顯示:健康水平高的地區(qū),轉(zhuǎn)移支付對(duì)居民健康呈正相關(guān)關(guān)系;而在健康水平低的地區(qū),轉(zhuǎn)移支付對(duì)居民健康則呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。

表4 面板分位數(shù)回歸

由此,本文提出如下政策建議:第一,推進(jìn)轉(zhuǎn)移支付制度改革。重點(diǎn)在于優(yōu)化支付結(jié)構(gòu)。第二,地方政府要努力發(fā)展本地經(jīng)濟(jì),提供并改善本地居民優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)產(chǎn)品。第三,中央應(yīng)引導(dǎo)地方政府將轉(zhuǎn)移支付資金更多地投入民生事業(yè),并監(jiān)督其實(shí)施的效果,為提高居民健康水平奠定牢固基礎(chǔ)。

[1]王磊.我國(guó)政府間轉(zhuǎn)移支付制度對(duì)公共服務(wù)均等化的影響[J].經(jīng)濟(jì)體制改革,2006,(1).

[2]Allers M A.Yardstick Competition,Fiscal Disparities,and Equalization[J].Economics Letters,2012,117(1).

[3]田侃,亓壽偉.轉(zhuǎn)移支付、財(cái)政分權(quán)對(duì)公共服務(wù)供給的影響——基于公共服務(wù)分布和區(qū)域差異的視角[J].財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì),2013,(4).

[4]Careaga M,Weingast B R.Fiscal Federalism,Good Governance,and Economic Growth[R].Mimeo,Department of Political Science,Stanford University,2001.

[5]Kotsogiannis C,Schwager R.Accountability and Fiscal Equalization[J].Journal of Public Economics,2008,92(12).

[6]宋小寧,陳斌,梁若冰.一般性轉(zhuǎn)移支付:能否促進(jìn)基本公共服務(wù)供給?[J].數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究,2012,(7).

[7]丁菊紅.長(zhǎng)三角地區(qū)公共服務(wù)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證研究[J].華東經(jīng)濟(jì)管理,2012,(4).

[8]李敏納.中國(guó)社會(huì)公共服務(wù)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的實(shí)證檢驗(yàn)[J].統(tǒng)計(jì)與決策,2009,(8).

[9]楊穎,穆榮平.基本公共服務(wù)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的理論與實(shí)證研究[J].科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理,2012,33(11).

[10]Dinda S.A Theoretical Basis for the Environmental Kuznets Curve[J].Ecological Economics,2005,53(3).

[11]Gong L,Zou H.Optimal Taxation and Intergovernmental Transfer in a Dynamic Model With Multiple Levels of Government[J].Journal of Economic Dynamics and Control,2002,26(12).

[12]彭浩然,吳木鑾,孟醒.中國(guó)財(cái)政分權(quán)對(duì)健康的影響[J].財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì),2013,(11).

[13]賀俊,吳照龔.財(cái)政分權(quán)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與城鄉(xiāng)收入差距——基于省際面板數(shù)據(jù)的分析[J].當(dāng)代財(cái)經(jīng),2013,(5).

[14]Zhang T,Zou H.Fiscal Decentralization,Public Spending,and Economic Growth in China[J].Journal of Public Economics,1998,67(2).

[15]Pesaran M H.General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels[R].CESifo Working Paper Series,2004.

[16]Pesaran M H.A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-section Dependence[J].Journal of Applied Econometrics,2007,22(2).

[17]Jia J,Guo Q,Zhang J.Fiscal Decentralization and Local Expenditure Policy in China[J].China Economic Review,2014,28(1).

[18]Baron R M,Kenny D A.The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6).

- 統(tǒng)計(jì)與決策的其它文章

- 基于信號(hào)傳遞模型的中小企業(yè)融資探討

- 基于最優(yōu)停時(shí)的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目策略

- 非營(yíng)利組織員工財(cái)務(wù)公平感知對(duì)工作滿意度的影響分析

- 中國(guó)股市IPO鎖定期解除的價(jià)量效應(yīng)研究

- 金融結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化關(guān)系的實(shí)證分析

- 財(cái)富水平、資產(chǎn)配置與金融市場(chǎng)關(guān)系的實(shí)證分析