淺談城市公共空間景觀可持續再生的內涵與目標

曹宇

(西安建筑科技大學藝術學院 陜西省西安市 710000)

1 城市公共空間景觀可持續再生的科學內涵

城市的可持續性建設是復雜的系統工程,在城市環境可持續方面,簡而言之是通過對城市空間、建筑、交通、景觀等方面的更新,在其過程中融入可持續性的設計建設具有可持續性的城市。包括城市新能源的使用、城市的存量規劃、節能性建筑的建設、低耗能公共空間景觀等不同層次不同方面。

在城市公共空間景觀中,包括優化城市公共空間景觀功能、城市公共空間景觀的節水節能方面植物搭配種植、城市公共空間景觀中雨洪的管理和利用、城市公共空間中新能源電力產生設施與景觀設計的結合、景觀循環系統的營造等,需要從多個方面多個層次去了解其內涵。

(1)城市公共空間景觀可持續再生和傳統的的城市公共空間景觀設計、景觀更新不同,是把用以支持城市公共空間景觀運行的能源在景觀內部形成產生能力和景觀設計中景觀材料的循環和使用,將城市公共空間通過人工化的技術將景觀作為自然環境、資源間轉化的一環與人進行互動,在本質上是對自然過程的尊重和借鑒。

(2)景觀的可持續再生同時注重解決環境問題,改善環境的生態問題,例如在城市公共空間景觀可持續再生中與“海綿城市”相結合,注重城市的建設和保護協調發展。

(3)城市公共空間景觀的可持續再生要做到在不同的區域對不同的影響進行考慮,對城市面臨的突出問題有所側重,在不同區域尊重當地的自然條件,利用最合適的景觀可持續再生技術;針對不同區域、不同氣候條件、不同類型的城市中環境中最突出的問題來進行重點解決主要環境問題,例如在太陽能資源豐富的地區使用光伏發電技術,在風能豐富的區域利用風力發電機組進行風能發電;在水資源不豐富的區域進行節約型景觀的設計,來減少對水資源的消耗。

2 城市公共空間景觀可持續再生的目標

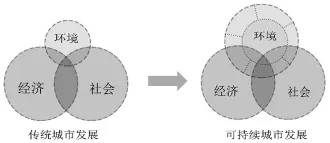

“可持續”的思想包括環境、社會、和經濟三個方面,同樣在城市的可持續性建設同樣也包括環境、社會和經濟三個方面。在學者亞當·里奇(Adam·Leach)的著作《可持續城市設計》中,將遠離自然的傳統城市觀念描述為重視城市社會性和經濟效益,忽視城市環境的非可持續性失衡[1]。

圖1 傳統城市發展的轉變

我國城市的建設行為長久以來同樣重視社會性、經濟性,但是在建設城市環境方面一直有所欠缺,建設具有可持續性的城市,其目標就是需要對城市環境可持續方面的欠缺來進行彌補以達到環境、經濟、社會之間的平衡。

在具體的景觀設計中的目標就包括了:

(1)在城市公共空間景觀中,形成具有生產力的公共空間景觀。在景觀中改變單向耗能的利用模式,形成在景觀系統內一定的自維持能力。即在景觀中對可持續的光、風能以及其他新能源的應用、雨水的循環應用、可再生材料在景觀中的應用,在滿足自用之余,與其他系統并網進行能源的補充。

(2)在城市公共空間景觀中降低景觀對能源的消耗,形成在城市中低耗能的公共空間景觀。包括減少對高耗能、低費效比的景觀材料的應用、利用植物塑造舒適的空間氣候、提高景觀的使用品頻率等。

(3)在城市公共景觀中解決城市環境問題——緩解改善城市的不利環境影響。例如城市內澇問題、城市小氣候問題。包括通過重視植物的固碳和吸收污染物質作用,利用種植和搭配植物和建設雨水花園系統結合。

(4)美化城市公共空間環境,提高城市公共空間的舒適性、提高公共空間利用率、營造具有可持續性的宜居城市環境。

3 總結

伴隨著全世界和我國的大力推動可持續性的發展和可持續理念的深入人心,城市的非可持續性問題越發的得到關注,通過對城市公共空間景觀進行可持續再生設計使城市公共空間能夠成為一個低能耗、多功能、能夠緩解城市環境問題并且具有良好景觀感受的戶外生活、娛樂、休閑、交往場所應成為今后城市公共空間景觀建設一個重要的方向。

[1]亞當里奇.可持續城市設計[M].中國建筑工業出版社,2014.

——《勢能》