點刺放血配合中藥結合針灸治療氣虛血瘀型頑固性面癱療效觀察

王麗娜,王亞麗

(陜西省寶雞市中醫醫院,陜西 寶雞 721001)

面癱又稱為面神經麻痹,是一種以口眼歪斜、額紋變淺、眼瞼閉合不全等為主要臨床表現的神經內科多發病、常見病。若面癱病情復雜,早期未得到有效治療,經3個月以上治療仍不能恢復的則稱為頑固性面癱。頑固性面癱不僅對患者的咀嚼功能和外貌形象產生極大影響,亦給他們帶來程度不一的消極心理,嚴重降低患者生活質量。現階段西醫學對于頑固性面癱多采用腦神經營養劑、抗病毒、激素、B族維生素等藥物配合理療、按摩治療,但存在療效差、癥狀改善不明顯、用時長等問題[1]。中醫學認為,頑固性面癱多為氣虛血瘀型,其基本病機以正氣虧虛為本,脈絡瘀阻為標,治宜扶正祛邪、益氣化瘀[2]。2015年1月—2017年1月,筆者觀察了點刺放血配合中藥結合針灸治療氣虛血瘀型頑固性面癱的臨床療效,現將結果報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

選取上述時期我院收治的100例頑固性面癱患者,均符合《神經病學》[3]中關于特發性面神經麻痹的相關診斷標準及《實用中醫內科學》[4]中關于氣虛血瘀型的診斷標準;均為單側發病,病程在2個月以上,患側功能Ⅲ~Ⅴ級;年齡18~65歲;自愿參加本次研究治療并簽署知情同意書。排除先天血管畸形、腦部外傷、周圍神經病變等原因所致面癱者;有嚴重肝腎功能異常、出血傾向及精神疾者;不能耐受針刺者;過敏體質者;已經用過中西醫療法及其他方法治療者;未按規定治療,不能判斷療效及材料不全等影響治療或安全性者;不接受針灸、中藥治療者;面部大范圍外傷,具有針灸禁忌證者。113例患者隨機分成對照組56例與觀察組57例,2組年齡、性別、病程、合并癥比較差異均無統計學意義(P均>0.05),具有可比性。見表1。

表1 2組一般資料比較

1.2 治療方法

對照組給予常規西醫聯合針灸療法治療:甲鈷胺膠囊(江蘇德源藥業有限公司,國藥準字H20080478)0.5 mg口服,每天3次;維生素B1片(大同市云崗制藥有限公司,國藥準字H14020523)10 mg口服,每天3次;針刺療法:針刺患者患側陽白、太陽、迎香、攢竹、四白、巨髎、下關、地倉、足三里、承漿、頰車和患者健側合谷,合谷多平補平瀉,足三里多用補法,其余穴位則用瀉法,留針30 min,每天1次。觀察組在對照組治療基礎上給予點刺放血配合中藥治療,點刺放血:患者取坐位,在面頰部、耳垂前方約0.5寸,即與耳垂中點相平處,用三棱針點刺放血,如出血量太少給予拔罐,每次出血量1~2 mL,每3 d 1次,每周2次;中藥組成:黨參12 g、炒白術15 g、茯苓6 g、木香12 g、水蛭6 g、姜半夏12 g、陳皮15 g、僵蠶9 g、地龍12 g、炙甘草6 g,水煎取汁300 mL,150 mL/次早晚分服。2組均連續治療4周后統計治療效果。

1.3 觀察指標

1.3.1臨床療效

根據《周圍性面神經麻痹的中西醫結合評定及療效標準》[5]對臨床療效進行評定。痊愈:患側功能達I級;額紋、鼻唇溝在抬眉和示齒時雙側對稱;蹙眉、閉眼時雙側對稱有力;鼓腮時口角不漏氣;進食時患側不滯留食物殘渣;談笑時無口角歪斜,表情正常。顯效:患側功能達Ⅱ級;額紋與鼻唇溝在抬眉和示齒時雙側基本對稱;患眼閉合欠實;蹙眉不對稱,患側略顯無力;顴肌肌力約為徒手肌力Ⅳ級;鼓腮不漏氣,進食時齒頰間無食物殘渣滯留;談笑時口角略顯不對稱。好轉:患側功能由Ⅳ~Ⅴ級恢復至Ⅲ級。無效:患側功能及臨床癥狀體征無變化。痊愈+顯效+好轉為總有效。

1.3.2中醫證候積分 于治療前及治療4周后,按照《中藥新藥臨床研究指導原則》[6]的評分標準對2組主要中醫癥狀進行評分,主要癥狀包括口眼歪斜、眼瞼縮小、面色淡白或晦暗、身倦乏力,各項評分為0~3分,評分越高表示該中醫癥狀越嚴重。

1.3.3面神經功能、瞬目反射R1波潛伏期時間 分別于治療前及治療4周后,采用多倫多面神經評分表(TFGS)[7]對患者的面神經功能進行評價,面神經功能越好得分越高;采用神經肌電圖儀進行眶上神經及頦神經刺激,采用眶上神經刺激提上唇肌記錄方法記錄瞬目反射R1波潛伏期時間。

1.3.4不良反應 統計2組患者在治療期間不良反應發生情況。

1.4 統計學方法

2 結 果

2.1

2組臨床療效比較 治療4周后,觀察組總有效率顯著高于對照組(P<0.05)。見表2。

2.2

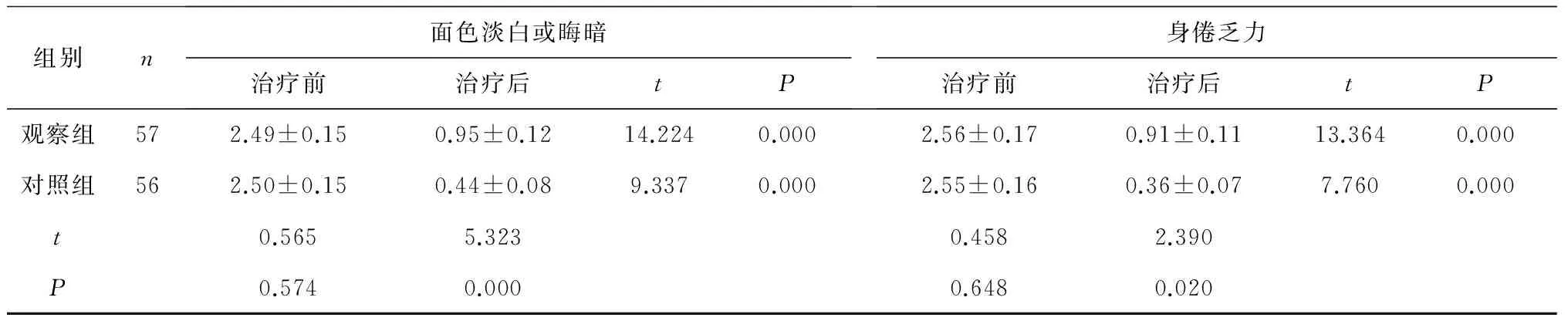

2組中醫證候積分比較 2組治療前各項中醫證候積分比較差異均無統計學意義(P均>0.05);治療4周后,2組各項中醫證候積分均顯著降低(P均<0.05),且觀察組顯著低于對照組(P<0.05)。見表3。

表2 2組治療后臨床療效比較 例(%)

2.3

2組治療前后TFGS評分、瞬目反射R1波潛伏期時間比較 2組治療前TFGS評分、瞬目反射R1波潛伏期時間比較差異均無統計學意義(P均>0.05)。治療后2組TFGS評分均顯著提高(P均<0.05),且觀察組評分均顯著高于對照組(P均<0.05);瞬目反射R1波潛伏期時間均顯著下降(P均<0.05),觀察組顯著低于對照組(P<0.05)。見表4。

表3 2組治療前后中醫證候積分比較分)

組別n面色淡白或晦暗治療前治療后tP身倦乏力治療前治療后tP觀察組572.49±0.150.95±0.1214.2240.0002.56±0.170.91±0.1113.3640.000對照組562.50±0.150.44±0.089.3370.0002.55±0.160.36±0.077.7600.000t0.5655.3230.4582.390P0.5740.0000.6480.020

2.4

2組不良反應發生情況 2組均未出現明顯不良反應。

表4 2組治療前后TFGS評分、瞬目反射R1波潛伏期時間比較

3 討 論

頑固性面癱是一種面神經髓鞘脫失,軸突變性疾病,其發病與病毒感染、炎癥刺激或受涼等因素相關,可導致營養神經的局部血管痙攣,面神經組織受壓、缺血、缺氧、水腫,導致患者出現眼睛干澀、口眼歪斜、味覺功能減退、耳后疼痛等癥狀[8]。目前臨床西醫以恢復面神經的功能為目標,主要從營養周圍神經、擴張外周血管、改善血液循環、促進神經髓鞘修復及再生等方面著手進行治療,但取得的療效并不顯著,且隨著病程的延長,療效亦隨之變差,甚至遺留后遺癥。而近年來中醫療法在改善面癱的中醫癥候、增強療效等方面取得了肯定的療效[9],且中西醫結合綜合療法逐漸顯現出獨有的優勢。

中醫學認為面癱隸屬“口僻”“口眼歪斜”等范疇,其發病多以正氣虧損為根本,在此基礎上又感受風寒或風熱等外來之邪,進而阻滯經絡、氣血,使筋肉失于榮潤滋養而發病[10]。臨床中,若患者素體本虛,再加上失治誤治,病情延誤,久病入絡,患者形成氣血不行、筋脈失濡的病機,使病癥纏綿不愈,最終發展成頑固性面癱[11]。因此本病治療過程中多以活血化瘀、益氣通絡為治療大法。筆者采用了點刺放血配合中藥結合針灸治療法治療該病,其中點刺放血療法是采用三棱針或其他針具刺入穴位或絡脈,使該部位出少量血液,從而治療疾病的一種外治手段,具有濡潤肌肉、筋脈的作用,進而達到調氣理血、通筋活絡的治療目的,促進面部功能恢復。本研究所使用的中藥方劑中黨參具有益氣健脾養胃、扶本固元的作用,在方中為君;脾喜燥惡濕,炒白術燥濕健脾,茯苓甘淡滲濕、健脾寧心,兩藥合用可健脾利濕益氣,復脾胃運化之功,杜絕生痰之源,在方中為臣;陳皮、半夏可健脾燥濕、行氣化痰,僵蠶、地龍祛風化痰,行氣通絡,水蛭搜風剔絡,五藥合用化痰通絡,在方中為佐;方中諸藥合用,共奏益氣健脾、祛風化痰通絡之效。此外,針刺選穴中的足三里作為胃經的下合穴,具有補虛扶正、固本培元作用;下關、巨髎、四白、頰車、地倉均為面部穴位,具有行氣通絡、祛風補血的功效,可促進局部經絡;攢竹、迎香、魚腰可通絡化瘀,以上諸穴共奏補氣通絡、活血化瘀之功效。同時針藥結合收效迅速,中藥則徑入腑臟,善于補臟通腑,療效各有偏重,兩者結合,則相得益彰。現代醫學研究發現,點刺放血具有提高血清溶菌酶、調整微循環的作用,可以顯著改善免疫功能、糾正機體組織血瘀狀態[12-13]。本研究所使用方劑中黨參具有增強機體免疫功能,擴張周圍血管作用[14];水蛭可以調整血液黏稠度,增強雪旺細胞增殖能力,加快神經血管與神經髓鞘的形成與再生,達到恢復面神經功能的目的[15]。而針灸具有改善面部神經血液循環、氧代謝的作用,可以消除神經軸突潰變產物,增強神經末梢接受新生胞質的能力[16],進而促進損傷神經功能的恢復,縮短瞬目反射R1波潛伏期時間。

本研究結果顯示,觀察組治療總有效率顯著高于對照組,治療后的各項中醫證候積分均顯著低于對照組,而TFGS評分顯著高于對照組,瞬目反射R1波潛伏期時間顯著短于對照組,且2組治療后均未出現明顯不良反應。提示點刺放血配合中藥結合針灸治療頑固性面癱氣虛血瘀型臨床療效確切,可顯著改善中醫證候,促進面神經功能的恢復,值得臨床推廣應用。

[1] 張瑜,鄒偉,于學平,等. 淺談針藥結合治療頑固性面癱的臨床體會[J]. 針灸臨床雜志,2013,29(5):25-27

[2] 李玲,陳前瓊. 魏清琳針灸推拿治療頑固性面癱經驗擷要[J]. 中國針灸,2013,33(1):46-48

[3] 吳江. 神經病學[M]. 北京:人民衛生出版社,2005:12

[4] 黃文東,方藥中,鄧鐵濤. 實用中醫內科學[M]. 上海:上海科學技術出版社,1986:423-424

[5] 楊萬章,吳芳,張敏. 周圍性面神經麻痹的中西醫結合評定及療效標準(草案)[J]. 中西醫結合心腦血管病雜志,2005,3(9):787-788

[6] 國家中醫藥管理局. 中藥新藥臨床研究指導原則(試行)[S]. 北京:中國醫藥科技出版社,2002:364-366

[7] 吳楠,劉勇,王玉新,等. 面神經功能評價量表臨床應用研究[J]. 中國實用口腔科雜志,2009,2(12):744-746

[8] 顧云俊. 綜合療法治療頑固性周圍性面癱23例[J]. 醫藥前沿,2016,6(22):180-181

[9] 許繼宗,李玉華,李月明,等. 低頻聲波刺激足三里穴配合毫針療法治療面癱療效觀察[J]. 現代中西醫結合雜志,2012,21(33):3689-3690

[10] 左幫平,王興麗,王維佳,等. 針刺治療頑固性面癱臨床應用分析[J]. 西部中醫藥,2013,26(2):100-101

[11] 李虹. 益氣健脾法聯合針刺治療氣虛血瘀型頑固性面癱44例[J]. 中醫研究,2014,27(8):57-58

[12] 李宏偉,田永萍. 針刺配合點刺放血治療頑固性面癱療效觀察[J]. 中國社區醫師,2012,14(21):225-226

[13] 劉嵐. 電針配合三棱針點刺放血治療頑固性面癱療效觀察[J]. 中國處方藥,2016,14(10):92-93

[14] 樊長征,洪巧瑜. 黨參對人體各系統作用的現代藥理研究進展[J]. 中國醫藥導報,2016,13(10):39-43

[15] 袁紅霞,張莉芹,馬瑾,等. 水蛭藥用成分及主要藥理功效研究進展[J]. 甘肅醫藥,2013,32(4):270-273

[16] 冷鋒強,曹蓮瑛,張偉,等. 針刺配合艾灸翳風穴治療面神經炎療效觀察[J]. 上海針灸雜志,2014,33(11):1001-1002