當歸四逆湯聯合薄芝糖肽注射液治療局限性硬皮病療效及對CTGF、TGF-β1水平的影響

王 寧,彭琳琳

(遼寧省大連市皮膚病醫院,遼寧 大連 116021)

局限性硬皮病是一類以皮膚硬化為主要特征的結締組織疾病,患者早期臨床表現為皮膚腫脹增厚、雷諾現象、乏力及肌肉骨骼痛,如不及時治療,病情進展易累及消化道、肺、心及腎等重要器官[1]。局限性硬皮病發病機制較為復雜,大部分學者認為該病發生與遺傳、環境、自身免疫、血管病變、膠原合成異常、感染、創傷及藥物等密切相關[2]。目前現代醫學對于局限性硬皮病尚無針對性治療藥物,主要采用免疫調節、營養神經等對癥干預為主,但近遠期預后欠佳[3]。近年來隨著局限性硬皮病中醫藥治療研究逐漸深入,發現中醫藥治療在緩解皮損癥狀、控制病情進展及提高生活質量方面展現出廣闊應用前景[4]。2013年1月—2016年6月,筆者觀察了當歸四逆湯聯合薄芝糖肽注射液治療局限性硬皮病療效及對結締組織生長因子(CTGF)、轉化生長因子-β1(TGF-β1)水平的影響,現將結果報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

選取我院上述時期收治的局限性硬皮病患者100例,均符合《實用皮膚病性病治療學》[5]西醫診斷標準和《中藥新藥臨床研究指導原則》[6]中醫診斷分型標準,年齡18~75歲,研究方案經醫院倫理委員會批準,且患者及家屬知情同意;排除入組前4周應用相關中藥制劑者,嚴重皮膚感染者,吸毒、吸煙及酗酒者,惡性腫瘤者,免疫系統疾病者,精神系統疾病者,研究藥物過敏者,肝腎功能不全者,妊娠哺乳期女性及臨床資料不全者。將患者隨機分為2組:對照組50例,男11例,女39例;年齡24~72(38.48±4.91)歲;病程1~10(4.52±1.20)年;合并消化系統病變32例,肺臟病變12例,腎臟病變8例,心臟病變5例。觀察組50例,男9例,女41例;年齡22~73(38.60±4.95)歲;病程1~11(4.60±1.23)年;合并消化系統病變30例,肺臟病變13例,腎臟病變10例,心臟病變3例。2組一般資料比較差異無統計學意義(P均>0.05)。

1.2 治療方法

對照組給予D-青霉胺(上海信誼藥廠有限公司生產,國藥準字H31022286,規格125 mg)口服,初始劑量250 mg/d,1周后加量至750 mg/d;觀察組則在此基礎上加用當歸四逆湯聯合薄芝糖肽注射液治療。①當歸四逆湯組方:當歸15 g、桂枝15 g、白芍15 g、細辛10 g、甘草 8 g、通草8 g及大棗4枚,每天1劑,早晚分服;②薄芝糖肽注射液(揚州制藥有限公司生產,國藥準字H32026653,規格2 mL)皮損部位點狀注射,每個皮損部位0.3 mL/次,2次/周。2組治療時間均為12周。

1.3 觀察指標

①中醫證候積分:根據《中醫病證診斷療效標準》[7]分別于治療前后對皮損變硬萎縮、自覺乏力、畏寒肢冷、腹脹納呆、舌質胖及脈沉遲證候進行評分,根據病情以無、輕度、中度、重度分別記為0,2,4,6分,分值越高提示癥狀越嚴重。②皮損程度:分別于治療前后進行Rodnan積分計算[5],分值越高提示皮損程度越嚴重。③CTGF和TGF-β1水平:分別于治療前后采用酶聯免疫吸附法檢測CTGF和TGF-β1水平。④臨床療效:參照文獻[7]標準評定。顯效:臨床癥狀體征明顯緩解,中醫證候積分減分率>70%;有效:臨床癥狀體征有所緩解,中醫證候積分減分率為30%~70%;無效:臨床癥狀體征未見緩解或加重,中醫證候積分減分率<30%;顯效+有效為總有效。⑤自身抗體轉陰率:于療程結束后采用免疫熒光法檢測ANA、Scl-70及ACA,計算陰轉率。⑥不良反應發生情況:記錄2組治療期間不良反應發生情況。

1.4 統計學方法

2 結 果

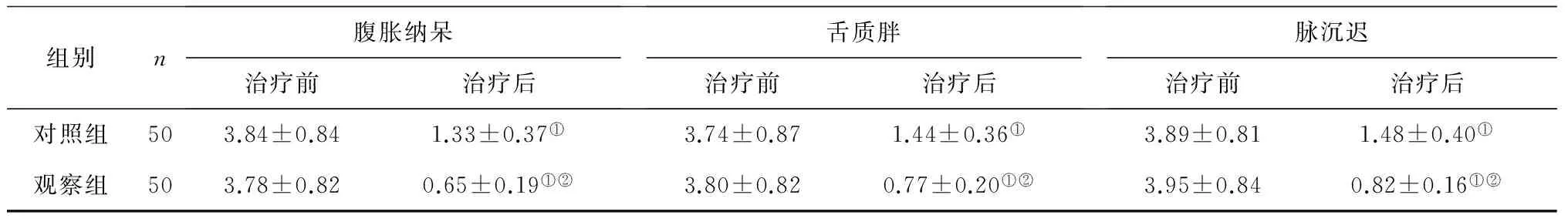

2.1

2組治療前后中醫證候積分比較 2組治療后皮損變硬萎縮、自覺乏力、畏寒肢冷、腹脹納呆、舌質胖及脈沉遲積分均顯著降低(P均<0.05),且觀察組治療后各項積分均顯著低于對照組(P均<0.05)。見表1。

表1 2組治療前后中醫證候評分比較分)

組別n腹脹納呆治療前治療后舌質胖治療前治療后脈沉遲治療前治療后對照組503.84±0.841.33±0.37①3.74±0.871.44±0.36①3.89±0.811.48±0.40①觀察組503.78±0.820.65±0.19①②3.80±0.820.77±0.20①②3.95±0.840.82±0.16①②

注:①與治療前比較,P<0.05;②與對照組比較,P<0.05。

2.2

2組治療前后Rodnan積分比較 2組治療后Rodnan積分均顯著降低(P均<0.05),且觀察組治療后Rodnan積分顯著低于對照組(P<0.05)。見表2。

2.3

2組治療前后CTGF和TGF-β1水平比較 2組治療后CTGF和TGF-β1水平均顯著降低(P<0.05),且觀察組治療后各項指標水平均顯著低于對照組(P均<0.05)。見表3。

表2 2組治療前后Rodnan積分比較分)

注:①與治療前比較,P<0.05;②與對照組比較,P<0.05。

2.4

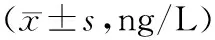

2組近期療效比較 觀察組近期治療總有效率顯著高于對照組(P<0.05)。見表4。

2.5

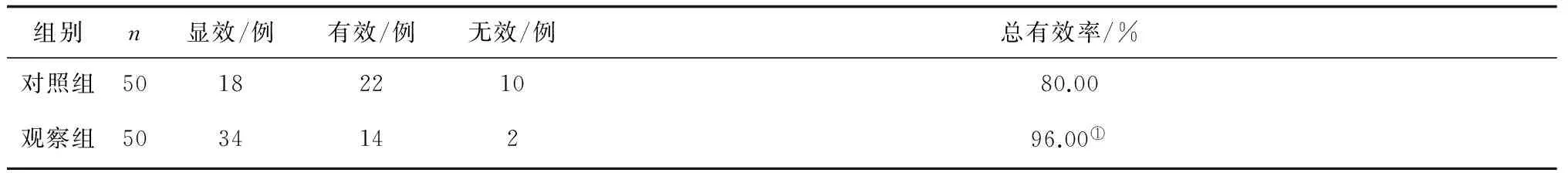

2組自身抗體轉陰率比較 觀察組自身抗體轉陰率顯著高于對照組(P均<0.05)。見表5。

表3 2組治療前后CTGF和TGF-β1水平比較

注:①與治療前比較,P<0.05;②與對照組比較,P<0.05。

表4 2組近期療效比較

注:①與對照組比較,P<0.05。

表5 2組自身抗體轉陰率比較 例(%)

注:①與對照組比較,P<0.05。

2.6

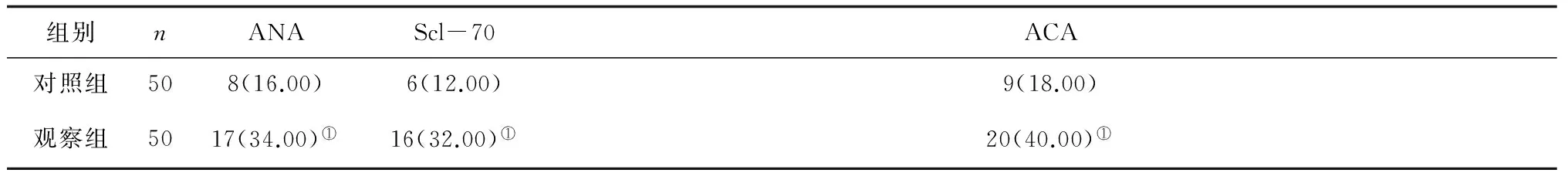

2組不良反應發生情況比較 2組不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表6。

表6 2組不良反應發生情況比較

3 討 論

流行病學報道顯示,世界范圍內局限性硬皮病發病率為18.2/100萬~82/100萬,部分地區甚至高達242/100萬~286/100萬[8],其中我國硬皮病患病率僅次于類風濕關節炎、系統性紅斑狼瘡,居于結締組織疾病第3位[9]。已有研究顯示,CTGF和TGF-β1能夠抑制成纖維細胞凋亡,促進相關細胞增殖,在硬皮病發生發展過程中發揮著關鍵作用[10]。其中TGF-β1是一類促纖維化細胞因子,可直接抑制細胞外基質分解酶、血漿酶原活化因子及膠原酶活性,在促進成纖維細胞增殖和提高膠原基因轉錄和表達水平方面作用確切[11]。CTGF則是TGF-β1發揮促纖維化效應必需下游信號介質,其能夠通過加速相關DNA合成和細胞增殖,調節細胞外基質基因表達,介導細胞黏附及促進新生血管形成等作用,導致皮膚纖維化發生[12]。

目前西醫治療局限性硬皮病主要采用以D-青霉胺為主免疫調節劑,其可有效改善機體淋巴細胞功能,降低血清自身抗體和免疫復合物水平,在減輕皮損癥狀和糾正免疫功能紊亂方面效果確切;但該藥物單獨應用無法從根本上去除病因,且長期應用不良反應明顯[13]。如何有效緩解局限性硬皮病患者皮損癥狀體征,提高生存質量及改善臨床預后已成為目前臨床研究的熱點和難點。

祖國傳統醫學將局限性硬皮病歸于“皮痹”“痹證”“皮萎”“血痹”等范疇,認為正氣不足、營衛不密或腎陽虛衰,而致陰寒或風寒之邪凝結于肌膚,阻滯于經絡,內舍臟腑為該病主要病因病機[14];其中肺脾腎陽氣虧虛為本,風寒濕三氣雜至為標;脾腎陽虛,氣血羸虧,衛外不固,腠理疏松,風寒濕之邪乘虛而侵,阻于皮腠之間,久之陰血耗損,肌膚失養,臟腑失調,痰濁與瘀血互結阻滯經絡,氣血不通,皮膚經絡失養,久之則發為本病[15];故中醫治療該病當以通絡溫經、養血散寒為主。本研究所用當歸四逆湯組方中當歸養血活血,桂枝溫經通陽,白芍養血止痛,細辛散寒溫陽,通草通脈散滯,大棗滋陰補血,而甘草則調和諸藥以達陽氣復,寒邪除,凝滯去之功效。現代藥理學研究證實,當歸能夠對早期炎癥滲出、水腫及末期肉芽腫形成進行抑制[16];桂枝水煎劑可促進微循環毛細血管擴張,增加體表血液灌注量,并具有一定鎮痛和免疫增強作用[17];而白芍則具有清除皮下水腫,減輕血管內皮組織增生等方面作用[18]。已有研究證實,薄芝糖肽注射液具有高效免疫調節作用,通過提高免疫細胞中DNA合成和細胞增殖水平,促進自然殺傷細胞、LAK 細胞及Tc細胞激活,誘導白細胞介素2、白細胞介素3及干擾素產生,從而達到擴大免疫監視和免疫增強作用;同時其還能夠改善血液循環、抑制炎癥反應和纖維增生、軟化結締組織及營養肌肉神經等功效[19]。

本研究結果顯示,2組治療后皮損變硬萎縮、自覺乏力、畏寒肢冷、腹脹納呆、舌質胖及脈沉遲積分和Rodnan積分均顯著降低,且觀察組治療后各項積分均顯著低于對照組;2組治療后CTGF水平、TGF-β1水平均顯著降低,且觀察組治療后各項指標水平均顯著優于對照組;觀察組近期治療總有效率和自身抗體轉陰率顯著高于對照組,2組不良反應發生率比較差異無統計學意義。提示當歸四逆湯聯合薄芝糖肽注射液治療局限性硬皮病可顯著減輕臨床癥狀體征,促進自身抗體轉陰,調節CTGF和TGF-β1水平,且安全。

[1] 中華醫學會. 皮膚性病診斷流程與治療策略[M]. 北京:人民衛生出版社,2009:324-325

[2] 趙辨. 臨床皮膚病學[M]. 南京:江蘇科學技術出版社,2009:814-822

[3] 于春水,冉立偉,譚升順,等. 透明質酸鈉與透明質酸酶局部注射治療晚期局限性硬皮病的療效分析[J]. 中國皮膚性病學雜志,2006,20(1):26-28

[4] 馮大鵬,樸勇洙. 當歸四逆湯治療硬皮病20例[J]. 國際中醫中藥雜志,2009,31(2):190

[5] 朱學駿,顧有守,沈麗玉. 實用皮膚病性病治療學[M]. 北京:北京醫科大學中國協和醫科大學聯合出版社,1998:312-313

[6] 國家中醫藥管理均. 中藥新藥臨床研究指導原則[S]. 北京:中國醫藥科技出版社,2002:74-77

[7] 國家中醫藥管理局. 中醫病證診斷療效標準[S]. 南京:南京大學出版社,1994:144

[8] 宋萌萌,吳文育,傅雯雯,等. 局限性硬皮病研究新進展[J]. 中國皮膚性病學雜志,2010,24(4):376-378

[9] 羅鴦鴦,肖嶸,吳尚潔. 硬皮病相關間質性肺疾病發病機制的研究進展[J]. 國際病理科學與臨床雜志,2012,32(2):140-144

[10] 呂小巖,李明,翁孟武. 系統性硬皮病患者成纖維細胞轉化生長因子β1與Ⅰ型 膠原mRNA表達的研究[J]. 中華皮膚科雜志,2003,36(9):490-492

[11] Varga JA,Trojanowska M. Fibrosis in systemic sclerosis[J]. Rheum Dis Clin North Am,2008,34(1):115

[12] Jinnin M. Mechanisms of skin fibrosis in systemic sclerosis[J]. J Dermatol,2010,37(1):11-25

[13] 康健. 免疫增強劑的研究進展[J]. 實用藥物與臨床,2005,8(增刊):27-29

[14] 卞華,呂芹. 溫陽化濁通絡湯治療早期系統性硬化病臨床觀察[J]. 四川中醫,2009,27(6):66-67

[15] 卞華,范永升,樓蘭花,等. 溫陽化濁通絡方對系統性硬皮病成纖維細胞周期和增殖的影響[J]. 中藥材,2009,32(6):936-939

[16] 謝玲,楊凌紅,李曉惠. 當歸藥理作用研究進展[J]. 中醫藥研究,2000,16(6):56-58

[17] 許源,宿樹蘭,王團結,等. 桂枝的化學成分與藥理活性研究進展[J]. 中藥材,2013, 36(4):674-678

[18] 張曉燕,李銑. 白芍的化學研究進展[J]. 沈陽藥科大學學報,2002,19(1):70-73

[19] 李尚珠,王書桂,黃平平. 薄芝注射液局部注射治療局限性硬皮病52例臨床觀察[J]. 中國中西醫結合雜志,2000,20(2):148