血清降鈣素水平檢測(cè)在肺部感染用藥指導(dǎo)及療效評(píng)價(jià)中的應(yīng)用分析

陳藝慧 張海濤 黃玉蓉

摘要目的:探討血清降鈣素(PCT)水平檢測(cè)在肺部感染用藥指導(dǎo)和療效評(píng)價(jià)中的應(yīng)用價(jià)值。方法:收治肺部感染患者73例,隨機(jī)分為對(duì)照組和觀察組,對(duì)照組依據(jù)臨床醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)使用抗菌藥物,觀察組則依據(jù)血清PCT檢測(cè)結(jié)果指導(dǎo)抗菌藥物應(yīng)用,比較兩組治療效果。結(jié)果:觀察組抗生素使用時(shí)間、使用比例、癥狀消失時(shí)間、住院時(shí)間及臨床總有效率明顯優(yōu)于對(duì)照組(P<0.05)。痊愈患者的血清PCT水平相比其他患者低(P<0.05)。結(jié)論:血清PCT水平可有效指導(dǎo)肺部感染患者的臨床用藥,可作為臨床療效的直觀評(píng)價(jià)指標(biāo)。

關(guān)鍵詞血清降鈣素;肺部感染;用藥指導(dǎo)

本研究將血清降鈣素(PCT)水平檢測(cè)應(yīng)用于肺部感染的診斷和用藥指導(dǎo)中,通過(guò)檢測(cè)血清PCT水平用于指導(dǎo)臨床用藥和評(píng)價(jià)療效,現(xiàn)報(bào)告如下。

資料與方法

2016年3月-2017年3月收治肺部感染患者73例,男45例,女28例,年齡35~72歲。按照數(shù)字表隨機(jī)分組法將73例患者分為兩組,兩組患者均無(wú)免疫性疾病,在此次治療前1周內(nèi)未使用抗菌藥物或糖皮質(zhì)激素類藥物,兩組患者均自愿參加試驗(yàn)。觀察組38例,男23例,女15例,平均年齡(51.9±2.5)歲;發(fā)病時(shí)間1~6 d,平均(3.9±0.6)d;發(fā)熱患者8例;呼吸頻率21~30次/min,平均(22.6±1.7)次/min。對(duì)照組35例,男22例,女13例,平均年齡(50.6±2.9)歲;發(fā)病時(shí)間1~8 d,平均(4.2±0.4)d;發(fā)熱患者5例;呼吸頻率22~28次/min,平均(21.8±1.9)次/min。兩組基線資料差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。

研究方法:對(duì)照組根據(jù)臨床經(jīng)驗(yàn)、白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC)、CRP、血沉(ESR)及中性粒細(xì)胞百分比(NEU)檢測(cè)結(jié)果,指導(dǎo)抗菌藥物的臨床使用。觀察組則依據(jù)血清PCT檢測(cè)水平指導(dǎo)用藥,當(dāng)血清PCT/>0.25g/L時(shí)可使用抗菌藥物,當(dāng)PCT<0.25/L時(shí)則停止使用抗菌藥物,當(dāng)PCT>0.5g/L時(shí)抗菌藥物用量加大。比較兩組治療1周后血清PCT、WBC、CRP、ESR及NEU的水平,并比較兩組上述實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)指標(biāo)與抗菌藥物使用情況、臨床療效的相關(guān)性。根據(jù)臨床療效將患者分為痊愈組和其他療效組,通過(guò)比較不同療效組別患者之間的血清實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)指標(biāo),評(píng)價(jià)療效與實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)指標(biāo)的相關(guān)性。

觀察指標(biāo):比較兩組臨床癥狀改善情況、抗菌藥物使用情況、住院時(shí)間及臨床療效。比較不同療效患者之間的血清實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)指標(biāo)變化。臨床癥狀改善情況主要觀察患者咳嗽、咳痰、發(fā)熱等臨床癥狀消失時(shí)間。抗菌藥物使用情況主要觀察指標(biāo)包括抗菌藥物使用時(shí)間、抗菌藥物使用患者比例、抗菌藥物費(fèi)用。臨床療效主要根據(jù)臨床癥狀改善情況及實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。①痊愈:臨床癥狀完全消失,實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)指標(biāo)恢復(fù)正常;②顯效:癥狀和實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)指標(biāo)顯著改善;③有效:上述指標(biāo)明顯改善;④無(wú)效:上述指標(biāo)無(wú)變化,甚至惡化。將痊愈、顯效和有效視為總有效。

統(tǒng)計(jì)學(xué)方法:采用SPSS 16.0對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,計(jì)量資料采用(x±s)表示,采用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料采用[n(%)]表示,采用x2檢驗(yàn)。P<0.05表示差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

結(jié)果

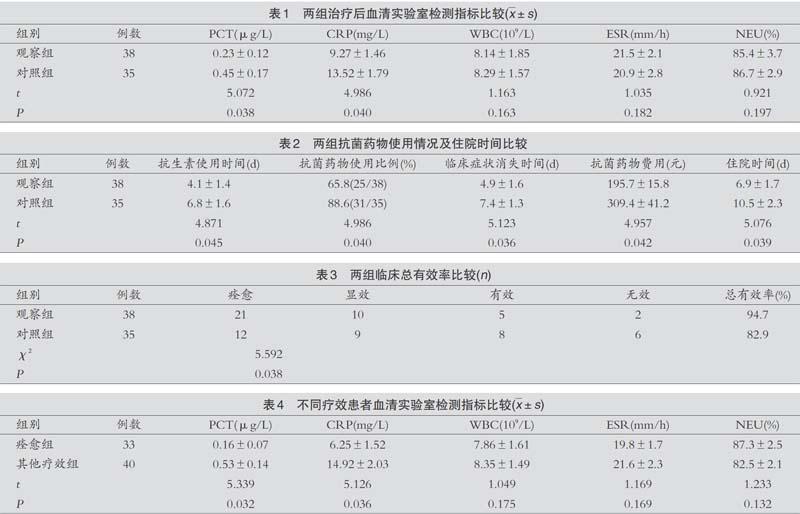

兩組血清實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)指標(biāo)比較:觀察組治療1周后血清PCT和CRP水平相比對(duì)照組明顯更低(P<0.05),而血清WBC、ESR及NEU水平差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),見(jiàn)表1。

兩組抗生素使用情況及療效比較:觀察組抗生素使用時(shí)間、使用率、癥狀消失時(shí)間、住院時(shí)間及臨床總有效率與對(duì)照組相比均更優(yōu),組間差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表2、表3。

不同療效患者的血清檢測(cè)指標(biāo)比較:痊愈患者的血清PCT和CRP水平相比其他療效患者明顯更低(P<0.05),而血清WBC、ESR及NEU水平差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),見(jiàn)表4。

討論

感染性疾病的抗菌藥物濫用問(wèn)題已引起廣泛重視,加強(qiáng)抗菌藥物的合理應(yīng)用已成為臨床急需解決的問(wèn)題。肺部感染是臨床較為常見(jiàn)的感染性疾病,由于肺部感染早期臨床癥狀不明顯,而c反應(yīng)蛋白、白細(xì)胞計(jì)數(shù)等感染性疾病的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)指標(biāo)在發(fā)病早期無(wú)明顯變化,加上這些檢測(cè)指標(biāo)無(wú)法區(qū)別非細(xì)菌性和細(xì)菌性感染,在臨床應(yīng)用中受到較大的局限。雖然病原學(xué)檢查能有效確診肺部感染,但該檢測(cè)方法所需時(shí)間較長(zhǎng),待檢測(cè)結(jié)果出來(lái)后會(huì)極大延誤治療時(shí)機(jī)。

本研究結(jié)果顯示,觀察組以血清PCT水平指導(dǎo)臨床用藥,觀察組抗菌藥物使用時(shí)間、使用患者比例及臨床療效等相比對(duì)照組明顯更優(yōu),且痊愈患者的血清PCT水平相比其他療效組別患者明顯更低。由此說(shuō)明,血清PCT水平可用于指導(dǎo)肺部感染的抗菌藥物應(yīng)用,且患者的血清PCT水平與臨床治療效果有顯著相關(guān)性。