永定的客家人

張欣

今年7月25日,應《臺港文學選刊》之邀,我到福州參加“海峽兩岸暨港澳地區青年文學作品交流研討會”,隨后,會務組安排與會者到龍巖市永定區創作采風。正是烈日炎炎的季節,而八閩兒女不可抗拒的熱情一如似火的驕陽,激起我們這些初來福建的外鄉人去探尋永定民情風俗的渴望,而我們也確實不虛此行,為期三天的永定之旅給我留下了極為深刻的印象。

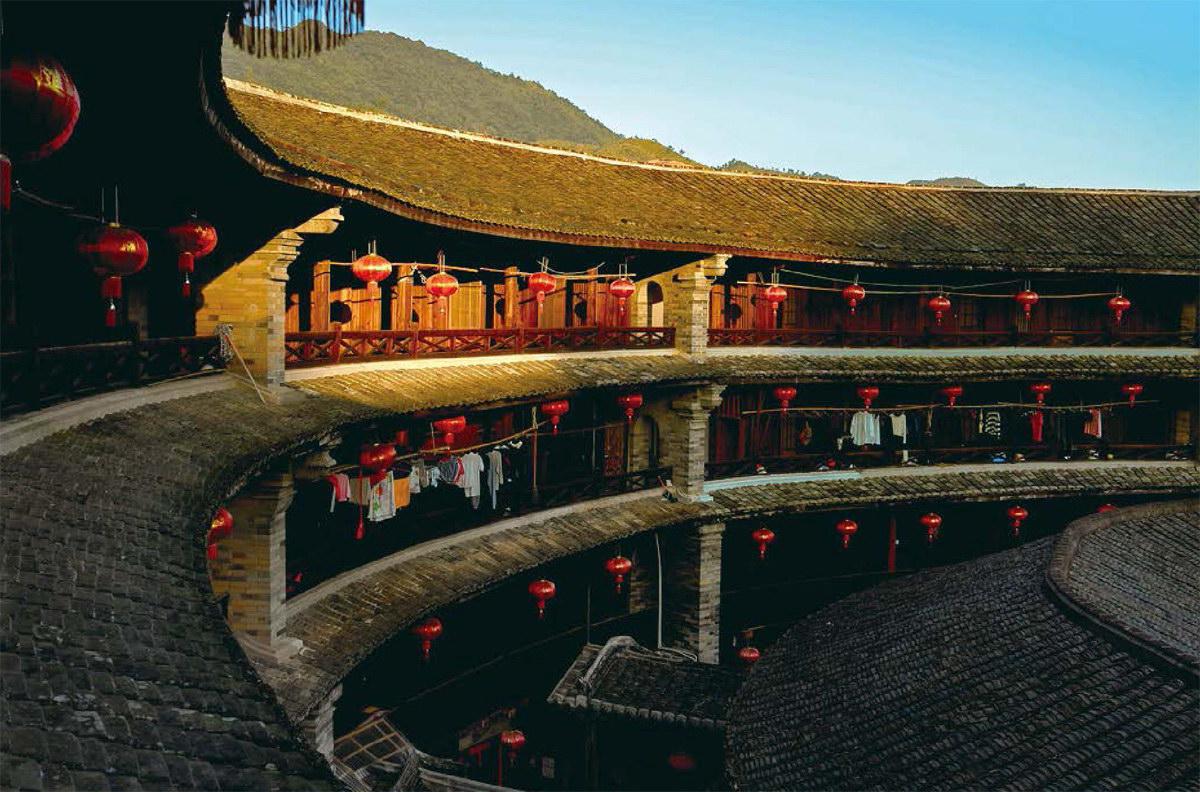

提起閩西群山深處的永定,也許人們最先想到的就是這里曾經是紅色搖籃,著名的革命老區,當年井岡山上的工農紅軍在這里創建了福建省第一塊革命根據地、第一個蘇維埃政權,是中央蘇區的重要組成部分,毛澤東的《采桑子·重陽》一詞即創作于此。但是,可能有很多人并不知道永定還是重要的客家聚居區,在這塊土地上,永定的客家人發揮他們的聰明才智,創造出了在中國民居建筑史上獨樹一幟的客家土樓,并被列入世界文化遺產。永定土樓大多依山而建,靠近溪流,大小不一,形態各異,有圓形、橢圓形、半圓形、正方形、長方形、方圓組合等多種形狀,其中尤以圓形土樓最為奇特、美觀,我想這可能是因為圓形在中國傳統文化中自古以來就有團圓、和合、美滿的象征寓意,而在視覺表現上,圓形也是所有圖形中最具美感與魅力的幾何圖形,因此,中外游客對這里的圓形土樓格外感興趣,據當地有關部門統計,永定現存土樓兩萬多座,其中圓形土樓僅存三百六十多座,它們多數修建于明、清兩朝民國時期,永定現存規模最大、保存最完整的圓形土樓是位于高頭鄉的承啟樓。

據傳這座土樓是從明崇禎年間破土奠基,至清康熙年間竣工,建造時間跨越半個世紀,耗費了三代人的心血,其規模巨大,造型雄偉,樓高四層,樓中套樓,樓外有樓,里外四圈,環環相扣,鼎盛時期樓中曾居住八百余人,是名副其實的樓中之王,樓內房間分工明確,居室造型古樸雅致,不乏楹聯書法、楠木屏風等一些珍貴的歷史文物,樓內場院中有水井、浴室、磨坊、糧倉、豬圈以及存放農具的倉庫等設施,因此,承啟樓在書香氣之中又充滿了濃郁的鄉土氣息。

承啟樓西側不遠處是一座規模較小的圓形土樓,名日僑福樓,它興建于二十世紀六十年代,距今已有五十余年,然而在永定的土樓群中,它只能算是年輕的后生輩。僑福樓是一座高三層的單圈土樓,這座土樓外土內洋,中西合璧,樓內安裝有當時現代化的生活設施,而最讓當地人津津樂道的則是在這座土樓中先后走出了多位博士,這對向來重視教育的客家人而言,絕對是無上的榮耀,僑福樓也因此而具有了博士樓的美譽。

傍晚,在落日的余暉中漫步土樓群,晚霞懸掛在天邊,更憑添了幾分詩情畫意,承啟樓和僑福樓這一老一新兩座土樓遙相呼應,恰如一對飽經風雨滄桑的祖孫在相互對望,眼神中充滿期待和慰藉,他們似在喃喃低語,彼此砥礪著共同走過漫漫的歲月長河。由于長期遭受地震、風霜雷電等自然災害以及人禍侵擾,這些昔日輝煌壯麗的城堡,如今墻體已經出現斑駁的裂痕,顯出頹敗的跡象,然而不必擔心,它們仍然十分堅固,永定地處群山環抱的密林深處,過去交通極為不便,為了便于建造土樓,建造者們別出心裁,他們就地取材,墻體無需鋼筋水泥,而是采用當地生土夯筑而成,墻體厚度自下而上依次遞減,最厚處有三米,最薄處也接近一米,能夠抵御地震和匪盜對樓身造成的沖擊和破壞,在過去的幾百年間,永定土樓在各種天災人禍面前巋然不動,忠誠地庇護著居住在此的客家人,足見其堅固耐用程度絕非一般。樓內土石與木材完美搭配、渾然天成,房間如扇形在木質樓梯旁均勻分布,樓宇飛檐間懸掛的紅色燈籠更增添了喜慶祥和的氣氛。到了夜晚,皓月當空,一串串大紅燈籠被點亮,扶著樓欄桿,憑窗遠眺,聽山風從耳畔吹過,看山中炊煙裊裊,遠處潺潺的溪流匯入汀江,層層暮靄籠罩著群山,依稀間仿佛還能夠感受到當年客家人忙碌而悠閑的生活場景,女人洗衣、做飯、采茶、喂雞,男人開荒犁地、烤煙、釀酒,這是一派何等逍遙自在的田園風光!

次日,我們一行人來到湖坑鎮洪坑村,在洪坑土樓群中最有特色的當數號稱土樓王子的振成樓,富麗堂皇的振成樓造型奇特,按照八卦布局,樓內有兩口水井,暗合八卦圖中的陰陽二太極,更為奇妙的是,兩口水井中的水溫一冷一暖,水位也高低不同,但卻都甘甜清冽。整座土樓做工用料都極為考究,很多地方運用了花崗巖的石材,這在土樓建筑中是比較罕見的,說明當年樓主人家的財力雄厚,這座土樓因此顯得更為堅固厚重。振成樓的內部既有蘇州園林的印記,也有古希臘建筑的特點,是中西建筑的完美結合。樓內天井當院大廳中的一幅楹聯吸引了我,上聯“帶經耕綠野”,下聯“愛竹嘯名園”,聽導游介紹這幅對聯是清末最后一個狀元胡瑞霖親筆所書,也再次印證了歷代客家人都自覺地把“耕讀傳家”作為基本信誡,即使在最艱難、最困苦的年代,客家男兒也都幾乎進過學堂,以期有朝一日金榜題名,光宗耀祖。這種通過讀書、求取功名、改變命運的思想從小就濡染著客家子弟,而這種思想在客家童謠中有著最鮮活的記憶和最生動的表現。

月光光,秀才郎;

騎白馬,過蓮塘。

蓮塘背,割韭菜:

韭菜花,結親家。

親家面前一口塘.

打條鯇魚八尺長。

大頭拿來熬湯食,

尾巴拿來入學堂。

入嚷學堂四方方,

搬條凳子讀文章:

文章讀哩幾多本?

三十零二本。

一本丟落塘.

一本丟落井。

井里起銀桿,

銀桿好架橋。

橋上好食飯.

橋下好洗碗。

一洗洗到烏舌嬤.

拿給阿婆養雞嬤。

在這些伴隨各地客家兒童歡樂成長的童謠里,經常有對耕讀立世思想的啟蒙和勸誡。成為秀才,是封建科舉時代步入仕途的第一步,日后能否平步青云,除了勤學苦練,飽讀詩書,那就要看命運造化了,但秀才們騎著高頭大馬穿村而過的景象,著實讓客家的孩子們羨慕不已,他們于是帶著想象的翅膀,也紛紛在自己的臆想中騎上大白馬,打從蓮塘邊經過。一路上,韭菜開花,魚兒歡快地跳躍。這是一幅多么令人神往的鄉間童趣圖!客家童謠對兒童的教化、啟迪,不采用先入為主的方式,而是透過孩子熟悉、喜歡的事物潛在地表現出來,讓孩子們在游戲中、唱念中自己去思考,進而形成自己的思想,通過童謠潛移默化地灌輸給兒童一些基本的人生哲理、思想觀念、道德準則,無疑是客家人在子女教育方面的高明之處,這種潤物無聲的教化又怎能不激勵著客家的子孫刻苦讀書、奮發有為!因為重視教育又長期四處遷移,客家人眼界開闊、思維活躍、人才輩出。如,永定下洋鎮的中川村曾出現過“一門五進士”、“三代四司馬”、“父子進士”、“文武世家”的奇特人文現象,近代著名愛國僑領、萬金油大王胡文虎、錫礦大王胡子春也都在此出生成長。

有人說,有太陽的地方就有中國人,有中國人的地方就有客家人。“客家人”這一稱呼實際上是一個帶有寄居他鄉色彩的他者化稱謂,有學者經過考證后認為,客家人本是中原移民,客家的源流始于秦征嶺南融百越時期,后經過各個朝代不斷遷徙融合,在南宋時期已形成相對穩定的族群,并最終成為嶺南漢族的重要分支。在長期的遷徙融合過程中,客家人演化成為今天廣東、福建、江西、廣西、四川、臺灣等地居民的重要組成部分。在中國歷史上,客家人前后有五次大規模的遷徙,幾乎每次都是為了躲避中原戰亂和異域民族的入侵。清末民初,中華大地飽受西方列強的欺凌,大批流離失所的客家人為了討生活,不得不遠渡重洋到異國謀生,由于地緣上的毗鄰關系,東南亞成為客家海外移民的遷徙地和避難所,他們或自駕帆船,或被擄掠、誘騙、招雇為“契約華工”到南洋等地從事采礦、修筑鐵路等各種危險艱苦的工作,促進了東南亞地區經濟的發展和繁榮,下南洋因此也成為和闖關東、走西口并稱的中國近代史上的三大移民現象。當年有一首流傳很廣的客家山歌,名字就叫做《阿哥出門往南洋》,真實地描摹了客家游子下南洋時的復雜心境:

阿哥出門往南洋,

漂洋過海去外鄉,

祝哥身體要保重.

有了身體好返鄉.

人爭口氣佛爭香。

阿哥出門往南洋,

一路行程路頭長.

阿哥到了南洋后,

書信趕緊寄回家,

免得妹妹掛心腸。

這支客家山歌借一個正在思念情郎的姑娘的口,唱出了客家男兒在外漂泊時的無盡牽掛和出人頭地的執著理想。如今,客家人的后裔已經遍布世界各地,據不完全統計,在海外生活的客家人已經超過一千二百萬,是世界上分布范圍最廣、影響最為深遠的一支漢族族群。因此,客家人也被稱作是東方的吉普賽人和東方的猶太人。

永定的烤煙、茶葉、菜干馳名全國,客家人大多勤儉持家、熱情好客,團結友善,平時,如有客人來到,主人會很有禮貌地以煙、茶相待,并請客人品嘗自己的家釀米酒和親手烹飪的菜肴。由于客家人適應環境的能力極強,又善于與聚居地的土著民族相融合,這便形成了客家飲食的豐富性,在客家人的食譜里面,既有吳越地區的酸甜,也有巴蜀湖廣地區的辛辣,更有閩粵地區的醬腌風味。客家人大多居住在多山的丘陵地帶,因此,客家飲食常以山珍野味見長,因為長期的遷徙及聚居地區經濟發展滯后等原因,勤儉聰慧的客家人便想出了制作各種菜干的方法節省家庭開支。永定的客家人格外擅長制作筍干、蘿卜干、梅菜干、泡鴨爪、炮牛皮等耐吃耐留的食物,來到永定,你一定要品嘗這里的菜干扣肉、芋子包、牛丸湯等客家美食。這里的菜干扣肉是用五花肉與永定菜干烹制而成,氣味濃香,肉酥菜嫩,鮮香醇厚。芋子包采用永定當地的芋頭木薯粉制皮,用肉、菇、冬筍為餡制成包,上屜蒸熟,軟糯可口。牛丸湯是先用牛筋和牛肉制成肉圓,再配上芹菜葉等調制成湯,因此,吃起來既有牛肉的韌性又味道鮮美。

近些年來,隨著旅游業的興起,永定的客家土樓已經成為外地人來永定參觀、旅游的首選景點。富裕起來的客家人逐漸搬離了土樓,到城里定居,年輕的一代客家人則由于升學、外出打工等原因離開了生養他們的這塊土地。如今生活在土樓中的多是一些上了年紀,而又故土難離的客家人。但我想不論走到哪里,永定的客家人應該永遠不會忘記這個曾給予他們無限溫暖的客家故里。

美麗的永定!難忘的客家人!