土樓脈絡

鄭那君

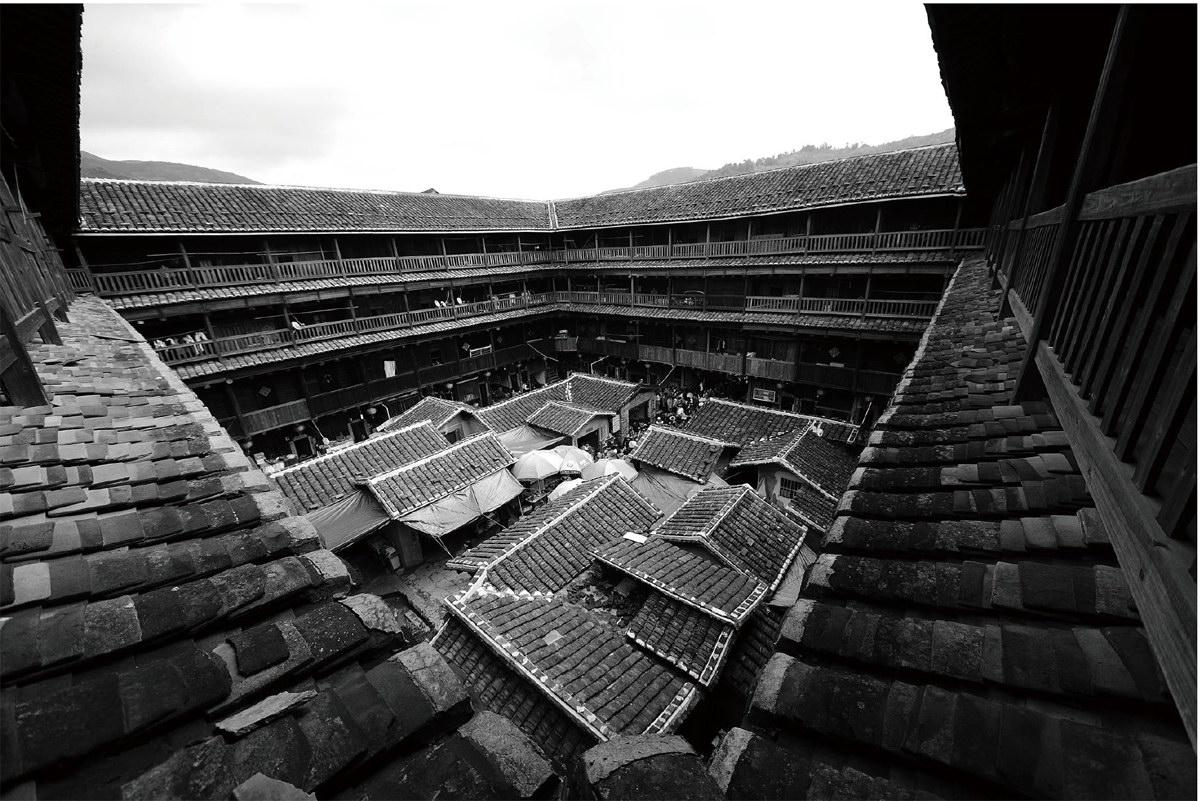

第一次見到土樓是在一本宣傳畫冊上,金色光線里熠熠生輝的土樓其實并不高,但敦實龐大、莊嚴古樸。畫冊上注明該樓占地5376平方米,直徑73米,外墻229米,墻厚三尺,房間400個……說實話,我有限的想象力被這些數字>中擊得七零八落。而在另一頁的冊面上,是一幅俯瞰圖,那應該是站在極高處的位置拍攝的。確切說那是一個土樓群。幾十座或方或圓,樣式不一,大小也不一的土樓,千姿百態羅布于青山綠水間。畫里青山如黛,粗瓦灰黑,土墻黃亮,燈籠紅艷,頂上的天藍得像一汪海水,那棉花般的白云純得不見絲毫的雜質。有些恍惚,這會不會就是傳說中的布達拉宮?

怎么可能?土樓是福建的!一個寫過許許多多土樓故事的作家朋友在電話里很是不屑,也沒多做解釋,只是把他寫的關于土樓的書打包給寄了過來,也就在那個時候起,土樓漸漸地近身而來。特別是在夢里。奇怪的是,夢里的土樓全都處于夜色,漆黑的夜,帶星的夜,一彎新月的夜,或是星月同輝的夜,甚至還有下著綿密小雨的夜。夜色里的土樓,與畫冊上一樣,紅燈高懸,大大圓圓的,一排排的,像舊時大戶人家在操辦喜事,依稀里呀呀依依的唱戲聲在夢里蕩了好幾個來回……

我決定去看看土樓!看看那座與北京的故宮、長城、天壇和敦煌的莫高窟一起編入《中國名勝詞典》的土樓王——承啟樓;看看那座飛檐似鳳尾高高翹起的,整體外觀如府邸、宮殿的五鳳樓:當然,內心里更執拗的是土樓的魂。我急切地想知道,究竟是什么魔力令那位作家朋友幾十年如一日地愛它、寫它。

初見土樓——縮小的城,擴大的家

原來啊,土樓真的是一座城,一座縮小的城,家族的城!——同個姓氏,爺爺奶奶爸爸媽媽伯伯叔叔,還有外姓的婆媳、妯娌,組成了一個龐大又和諧的家族體系。一旁的引路者得意地說,承啟樓最多的時候住過80多戶人家,800多人。800多人?我的驚訝掩藏不了,瞪大的眸子里有許多的人影重重疊疊。那是傍晚時分,一撥撥田地勞作的大人回到樓里,一撥撥學堂讀書的孩子回到樓里。男人們三個一伙、五人一簇地坐在長凳上聊天,姿態各異,笑語不絕,所談內容,近則雞零狗碎村中事,遠則天下大事環球資訊;婦女們則一邊忙著生火做飯,一邊又快手快腳地利用時間間隙把家里里外外地掃了個干凈:而放下書包的孩童們則在迷宮式的樓里玩起了捉迷藏、踢毽子,也有的被大人支使幫忙去打水、洗衣的。不用走遠的,喏,就在樓里。也不用搶,有兩口井,一口圓形口的,一口方形口的,正24小時汪汪汪地冒個不停等著他們隨意汲用。

原來啊,土樓真的只是一個家,一個擴大的家,有愛的家!——真的,容納眾多居民的土樓,其實只有一道厚厚的實心木板門。門一關,里面就自成一個世界,一個完全與外界隔離半把年都可安樂生活的世界,一個抬頭見低頭見都親如一家的世界。就連整座樓的建筑都是圍著同一個軸心而建成的。是的,眼前這座于1986年榮登中國郵票,被日本評為當年最佳郵票的承啟樓:這座“高四層,樓四圈,上上下下四百間:圓中圓,圈套圈,歷經滄桑三百年”的承啟樓,是座多環式的圓樓,大環套小環,是“樓中樓”也是“同心樓”。不可思議的是,這座從明代崇禎年間就動土奠基,有著“土樓大王”美譽之稱的樓,前后歷經三代人心血耗時半個世紀的努力才得以建成。期間的風風雨雨、艱難險阻,若不是族人們同心同德相親相愛,豈是那么容易地越過與堅持。就如祖堂上對聯而言:一本所生,親疏無多,何須待分你我……

解讀土樓——注重人倫,耕讀傳家

承啟樓的最外環樓高四層,一二層是灶房禾倉,這兩層的外墻都不開窗的(只在內墻開一扇小窗,采光靠的是天井)。三四層是臥室,每個臥室的面積大體一致,每個臥室只設一個小窗。所以承啟樓的外觀形象特別地簡單,像是個頭戴帽子的圓柱體,柱子的上半層布有方形的眼睛而已。我有些迷糊了,這真的就是傳說中的土樓王?

是,這就是土樓王!引路者的語氣里有滿滿的自豪,指著大門前的嵌字聯鏗鏘念道:“承前祖德勤和儉,啟后孫謀讀與耕”,未了又說,“承啟樓的樓號取的就是這意。我們客家人歷來重視耕讀傳家,每一座樓每一戶人家都有各自的族訓、家訓。諾,不遠處的慶成樓里,還專門設置了家訓館和家庭美德館呢。”

有些抱歉,我的心思并沒有被導入引路者的介紹里。因為,隨著腳下的步伐移入門廳,我的眼我的眸我的心,已嚴重不夠用了。也是在那會,我才真正體會到這座名揚四海的“土樓王”的恢弘氣勢——全樓按《易經》八卦進行布局,由四圈同心環形呈外高內低、逐環遞減的建筑組合而成。最外環樓是最高的,有四層,每層有72開間;第二環樓是兩層樓,每層有40開間;第三環樓為單層,32開間,做私塾用,也做女子的書房;位于最中心的是祖堂,也是單層,略低于第三層,但祖堂威儀,三座龐大的環樓護王般地守護著它。而最撼人心魄的,莫過于那貼滿每個房門的紅對聯和每個屋檐下隨風搖曳的紅燈籠。這些藏在冷冰的黑瓦青石里,隱在烏黑陳舊的門窗和斑駁頹敗的土墻里的大俗紅,它們紅得如此熱烈赤誠,艷得那么驚心動魄,就好像飛躍于高原上的袈裟,讓人不由自主地產生夢幻與世俗強烈的距離感——一邊是頹敗的荒廢,一邊是熱烈的生活;一邊的時間似乎停止了,一邊卻依舊不斷向前。也許歲月讓土樓不可避免地褪去所有的外在裝飾,露出了脆弱的一面,但這些擁有強大生命力的紅,卻讓這個不再為原有功能而存在的場地,成了一個個托舉著巨大時空能量的夢幻空間。

我忘情地拿起手中的相機,把機子緩緩地轉動了360度,不停地按下快門。此刻唯一的念頭,就是把整個土樓都搬回家去。但我知道,我能框住、定格的只是目光之內的土樓。就如身邊那位從臺灣來的美少女,她低頭在畫板上唰唰唰描畫的也只能是土樓的線條。然而,目光之外的土樓呢?是在那兩口講究陰陽平衡的老井?是那些價值不菲的楠木壽屏和歷代匾額鐫聯?是那探出堂外線條優美的翹脊?是那古典雅致鏤花圖案的門窗?是那曲折講究檻高檻低也講究的木樓梯?是眼前這抹把土樓襯映得既厚重又璀璨的生命紅?……這一刻,固執的我又執拗起了土樓的魂。

步入祖堂,燙金大字的“世德書香”“兄弟選魁”“發揚光大”“筆花世弟”等歷代匾額赫然入目。此時此刻,歷史的榮光與那些時刻警策、鼓勵后人的家訓、警句,如窗外的陽光與頂上的琉璃一樣交相輝映。我舉著相機,框住“兄弟選魁”,那是乾隆九年,欽命提督編修吳華孫為樓主題寫的。一旁的引路者如數家珍為我們講起了江家兩兄弟同名同科同年考取貢生的故事。說,我們這樓的后生仔都好長志氣的,大樓落成后先后有40多人考中進士、舉人、貢生,有近百個的博士、科學家、教授……

“單那戶人家就出了10個博士。”不待引路者說完,旁邊一位帶著老花鏡,坐在搖搖椅上看書的老伯起身坐了起來,手指一單間說,“諾,就那。這人哪,能把田‘耕得好就不愁吃穿;能把書‘讀得好就可出人頭地……”這一刻,一直執拗土樓之魂的我似乎有所悟了。其實只要用心,在土樓的每一個角落,抑或一件小小的物什里,你都可以輕易地就捕捉到客家人篤重文教,重視耕讀、人倫的痕跡。心想,那位作家朋友也一定是在欣賞土樓的奇觀時,就已觸摸到了土樓的文化脈搏,從那看似尋常的一磚一瓦里感悟到客家人特有的匠心和智慧,所以在土樓還未引起世人的關注時,他就認定了它。或許土樓里的每一位子民就是在這樣平平常常波浪不驚的生活中,潛移默化地接受著禮教的熏陶和哲人先賢的教化,才有這么多傲人的成績。也或許正因為有這樣強大飽滿的內在,這些被歲月洗褪了外在裝飾,快要被時代淘汰的土樓,卻于2008年7月6日以它們獨具的東方血緣倫理關系和聚族而居傳統文化及大型生土建筑的藝術成就,得到了世界的肯定,正式被列入世界文化遺產名錄。

是的,這一刻,我幾乎可以肯定,土樓的魂就在這生生不息的文化氣息里。

細讀土樓——在路上,再出發

翻開客家譜牒,我的眼眶濕潤了。黑白的畫面仿佛回到當年那場空前絕后的從北往南大逃亡的場景,衣衫襤褸、步履疲憊,扶老攜幼、肩挑手扛……

那是處在風雨飄搖之中八王之亂后的西晉王朝,“永嘉之亂”后,又是長達136年之久的“五胡亂華”,中原徹底淪陷,家已不是可以安身的地方……一群又一群的漢人從烽火連天的中原奪命而逃。這便是客家人的一次大遷徙。

那是唐朝末年,黃巢起義,殺戮與混戰再次侵擾剛獲生息不久的家園,特別是原來遷居長江流域和贛江流域的,為了活命,南遷的漢人只得繼續往南逃生。這就是客家人的又一次大遷徙。

那是公元1127年,遼金南侵,戰火再次熊熊燃起,宋王室都落荒而逃了,平民百姓如果不愿意等死,唯一的選擇就是繼續往南逃生。跋山涉水,歷經九死一生方進入贛、粵、閩三省交接地帶,進入了后來被稱為“客家祖地”的寧化石壁。這就是客家人的再次大遷徙。

一年又一年,戰火雖已日漸遠離,但一代復一代,一家又一家,這個好不容易建立起來的,安撫、生息了幾代人的家園已不堪人口重負。為了更美好的生活,人們只得不時向周圍地區遷徙,甚至舉家出走,或者多個兄弟中的一個或幾個走向閩南、粵東、粵西等地,也有的渡海往臺灣、香港、南洋…………

在路上,再出發,幾乎成了客家人生活的常態。走,不停地走,似乎就是他們的宿命。也許,在某個點的駐足,只是長期流亡生活的一個偶然;也也許,這一切都是命運安排的定數。但不可否認,歷經那么多年的驚懼逃奔,客家先民們早已疲憊不堪,在他們的內心里,安定、祥和、溫飽就是最大的快樂。所以當有了一定的物資以后,他們最想要的就是家,一個可以安放身心、保護子孫的家。于是他們連夜召集,開動集體智慧,從溪里淘來石塊,從山上伐來木梁,就地取來生土,清除雜草和灌木,平整地面,然后用土塊壘起土屋、建起土樓……

“客家南遷史,實際上也是一部漢族南遷史。”電話里,那位作家朋友平和地說,“其實,當人類從地上第一次直立起身,蹀躞著走向前方,人類的文明就開始了。中國人五千年的文明,也是從曠古的蠻荒一步步走來的。相對于永恒的時空,其實人生就是匆匆的過客,但沒有哪個民系像客家人這樣真切地體驗到了生命的本真。可以說,客家人行走的形象,在華夏大地上闡釋了一個新民系的恢弘氣概和硬頸精神。走在路上,就是客家人一種至高無上的生命儀式。”

是的,正是千年不息的遷徙,才孕育并誕生了客家民系,也正是這種永不止步的客家精神,才締造了璀璨的客家文明。

“有專家預言,福建土樓將來一定是繼長城和兵馬俑之后的第三個中國標志。”引路者的話里有自豪也有期盼。

“那是很有可能的。要知道,一座土樓就是一個家族的心血,一群土樓更見證著一個家族的繁衍壯大和興盛艱辛。唉,歷史總是驚人地無常,衰亡卻是驚人的一致。”面對帶著殘破帶著歲月滄桑的土樓,同行采風的吳老師發出噓噓感嘆。未了競用客家方言與引路者聊起了土樓。一問,方知他也是客家人,來自廣東梅州。

“不管土樓會不會成為什么第三個中國標志,但客家文化帶動當地經濟發展倒是真的。”是客家人見客家人倍外覺得親吧,還是土樓,這個象征著他們的家引得他倆第一次見面就親如兄弟般地聊起了家常。但我沒有跟上他們的步伐,故意放慢腳步,眼光掃描似地盡可能掃過土樓的每一處細微。因為我清楚,隨著時間往前推移,離開土樓的步伐就加緊。

一般而言,一個有機生命或一個無機物體殘破了總是不美的,但在我眼里土樓是看不夠的。不管它曾經承載的是庸常歲月還是英雄夢想,它帶給我的視覺沖擊和精神震撼卻是如此地真實與強烈。在那斑駁寬厚的土墻上,我清清楚楚地看到了客家人的歡樂與苦難,那里有淚流滿面的榮光,有黯然神傷的悵惘,有讓人撕心裂肺的痛楚,也有令人欣慰的生命的延續和發展。

也許,你會說年代久遠常常會使一種尋常的物體也具有一種美。但我知道,時間痕跡濃重的土樓,它的美,一定不單是那些封存起來的曾經的聲色,一定不單是簡單的懷古、懷舊的個人小情緒。我更愿意相信從土樓身上那些斑駁的時間碎片,你可以清晰地看到失落的文明和理性的邊緣,看到中華傳統崇尚“天地人合一”的儒、道精神,看到中華民族堅韌的毅力和奮發的氣質……