枕草子

七堇年

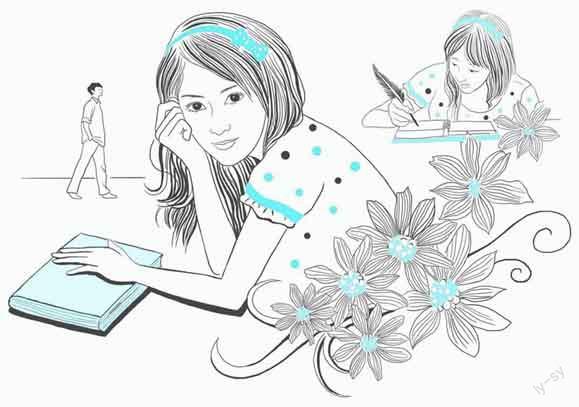

那天晚上她敲開我房間的門,送給我一本《枕草子》。她穿白色的寬大恤衫,水綠色的短褲,趿著人字拖鞋。她說,這本書,也許你會喜歡。

那一個瞬間,我望著這本書,恍然間回到了塵埃中的心動。

十幾歲時喜歡的一個人,面容素凈如雪地般的高個兒少年,看起來清清朗朗,像是操場跑道邊一棵沉默的翠綠楊樹。

那年,從秋天到第二年的春天,他天天走路回家,我就遠遠跟在他后面亦步亦趨,以至于他的每一步姿態(tài),我都諳熟于心。

他是那樣姿態(tài)端然的少年。我知道他與所有人都不同。左右手均可以寫漂亮的字,手腕上系著黑色的細線,上面還有一顆紐扣,我曾經(jīng)趁他離開座位時,翻開他反扣在書桌上的一本書,是川端康成的《雪國》。

姑媽從英國回來的時候,送給我一支從莎翁展覽館附近的紀念品店里買回的鵝毛筆。

在那年春天結(jié)束的時候,我開始夜夜在臺燈下透著灰白的薄紙,蘸墨臨帖。

那封信,我?guī)缀鯇懥藘赡辍R挂姑鎸χ偶垼瑥娖劝Y一樣練習如何把每一個字母都寫得像一首詩。想象著如何以像電影場景一樣的方式交給他,然后獲得他掌心的溫度,以及像花蔭下的苔蘚一般青郁的戀情。

在快要畢業(yè)的時候,終于決定去找他。是在他生日的時候。我?guī)е鴮懥藘赡甑男牛詈笠淮胃丶摇D菞l路我已經(jīng)再熟悉不過了。夕陽之下我在他后面走著,一直凝視他的背影。

我想我一定要把信給他,我覺得再這樣下去我簡直會死掉的。

追上他的那一刻,我?guī)缀跎钗豢跉猓白∷研沤唤o他。他略帶詫異地點點頭,拿過了信,然后轉(zhuǎn)身繼續(xù)向前走。

我亦轉(zhuǎn)身,卻竟然雙手捂面,禁不住即刻哭出來。

那個時刻我懷疑,這難道就是我用兩年,700多個日夜,換來的一個潦草結(jié)果嗎?他又怎能知道,白紙上那些花紋一般繁復漂亮的英文,是我整整兩年時間,夜夜在燈下心酸莫名的想念中一筆筆練習出來的告白?

那日我頭一次覺得自己無限卑微。所有一個人時天真幻想過的美好方式,全都只兌現(xiàn)了一個最倉促潦草的現(xiàn)實。我捂著臉,淚水幾乎要從指縫間流出來。那樣的感覺,似乎比日后與他的接觸更讓我刻骨銘心。

我記得在畢業(yè)前后,他都曾經(jīng)主動聯(lián)系我。在他家里,我看到與我想象中一模一樣的情景。他取下一本《枕草子》,說:這是清少納言的隨筆,我很喜歡,送給你。

回到家之后,打開那本書,看到里面夾著的一封信。字跡相當漂亮,一如我早就熟知的那樣。我匆匆掃一眼,因為擔心不祥的結(jié)局,卻又忍不住抱著欣喜的期待,所以鼓起勇氣即刻翻到信紙的最后一頁,果然,在結(jié)尾處寫著“非常抱歉”。

那一個時刻我的頭腦中瞬間空白。如同那些爛俗的武俠片里,最鋒利的刀總是會在留下傷口后的一小段時間之后才會讓人倒下,而又要過很久,才可以看到鮮血流淌。

多年之后的同學會上又見到。大家還會一起喝啤酒,唱歌,最后分開的時候,我們每個人都互相擁抱。

當輪到他的時候,這個曾經(jīng)占據(jù)了我全部心情的少年緊緊地擁抱我。他清晰而灼熱的心跳敲打著我耳朵的鼓膜,令我忽然間感到愴然的眼淚奪眶而出。頭腦中閃現(xiàn)的是那兩年寂寞卑微的少年歲月。我此刻埋在一個曾經(jīng)等待過的懷抱里。卻因再次懷抱了曾經(jīng)的等待,而終于明白成長的意義。

數(shù)年之后,陰差陽錯念了英文專業(yè)。許多人稱贊我寫得一手整齊而漂亮的英文書法。我微微笑著,那個時候總是會忽然想起他來。

而彼時在燈下一遍遍在白紙上臨摹圓體字,心緒被一幀模糊的少年殘像所啃噬的青春歲月,再也不會有了。