淺析汽車線束系統(tǒng)的電磁兼容性設(shè)計

黃玉華,馮 超,茍 斌 ,馬馳宇,周 冰,黃 浩

(東風(fēng)汽車公司技術(shù)中心,湖北 武漢 430058)

1 汽車線束系統(tǒng)電磁兼容性設(shè)計的必要性

汽車線束系統(tǒng)將車載用電設(shè)備進(jìn)行物理連接,實(shí)現(xiàn)端到端的電能傳輸。傳輸?shù)碾娔埽从猛究煞譃樾盘栴愲娔芎万?qū)動類電能,前者對外界的干擾比較敏感,屬于線束系統(tǒng)的抗擾性問題;后者伴隨驅(qū)動的開始和結(jié)束往往會有電流的波動,容易產(chǎn)生沿導(dǎo)線的傳導(dǎo)干擾及對周圍空間的電磁輻射干擾,屬于線束系統(tǒng)的騷擾性問題。此外,汽車線束系統(tǒng)為便于生產(chǎn)、裝配,往往將兩類導(dǎo)線集成在一起,這還容易產(chǎn)生相鄰導(dǎo)線間的串?dāng)_等電磁兼容性問題。

隨著汽車智能化程度的不斷提升,各種信號在線束中的傳輸速度越來越快,比如車載多媒體網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)傳輸速度為250kbit/s~100Mbit/s,假如采用以太網(wǎng),其數(shù)據(jù)傳輸速度更是可高達(dá)10Gbit/s,這將使數(shù)據(jù)導(dǎo)線更易對外輻射電磁能量,從而造成對臨近信號線的串?dāng)_;如附近空間有敏感設(shè)備,還易造成對敏感設(shè)備的騷擾。

近年來智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展迅猛,汽車作為一個移動終端,不但要實(shí)現(xiàn)自身內(nèi)部各節(jié)點(diǎn)間的無線通信,還要實(shí)現(xiàn)與其余車輛、行人、路邊設(shè)備間的短距離無線通信,更要通過衛(wèi)星、微波通信等實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的與互聯(lián)網(wǎng)間的無線通信,以實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航、定位、商務(wù)、娛樂等服務(wù)功能,這使得汽車將暴露在一個十分復(fù)雜的電磁場環(huán)境之中。而車上的線束系統(tǒng),具有收發(fā)天線的性質(zhì),對某些頻段的無線電波容易被接收、感應(yīng)并在線束中傳輸,極可能對敏感的用電設(shè)備造成潛在干擾。

許多事實(shí)表明,電子電器系統(tǒng)的電磁不兼容,較輕的后果是敏感設(shè)備產(chǎn)生不期望的意外動作,嚴(yán)重的后果將會造成設(shè)備系統(tǒng)損壞甚至人員傷亡。有資料表明,1982年英國的HMS驅(qū)逐艦謝菲爾德號在馬島爭奪戰(zhàn)中被阿根廷的飛魚導(dǎo)彈擊沉、1988年的美國黑鷹直升機(jī)UH-60的墜落、某車型在經(jīng)過ETC收費(fèi)站時氣囊意外點(diǎn)爆等事件,都是其相關(guān)系統(tǒng)對環(huán)境電磁波不兼容造成的。

由上可見,對汽車電氣系統(tǒng)的電磁兼容性設(shè)計方法進(jìn)行研究,尤其是對相對用電設(shè)備而言當(dāng)前系統(tǒng)性設(shè)計方法還比較欠缺的線束系統(tǒng)的電磁兼容性設(shè)計方法進(jìn)行研究,顯得十分必要。未來隨著車輛智能化、網(wǎng)聯(lián)化及自動駕駛程度的不斷提高,其重要性必將越來越凸顯。本文從目前汽車線束系統(tǒng)面臨的電磁兼容性問題出發(fā),對其解決方法作淺顯分析。

2 汽車線束系統(tǒng)面臨的電磁兼容性問題

汽車線束面臨的電磁兼容性問題,可分為3類:①線束總成內(nèi)部的串?dāng)_;②線束總成對外部敏感設(shè)備的輻射騷擾;③線束總成接受外部電磁場的干擾,并將干擾通過傳導(dǎo)或輻射耦合到本車用電設(shè)備。具體如圖1所示。

圖1 汽車線束系統(tǒng)面臨的電磁兼容性問題簡圖

圖1正中的線條表示汽車線束系統(tǒng),它連接了用電設(shè)備1和用電設(shè)備2,其間的耦合標(biāo)記就表達(dá)了線束總成內(nèi)部的串?dāng)_問題;圖1上部表達(dá)了路邊設(shè)備、本車無線通信設(shè)備及別的車輛的車載通信設(shè)備與本車線束系統(tǒng)間的雙向輻射騷擾的可能性問題。圖1下方的耦合標(biāo)志表達(dá)了線束系統(tǒng)受到外部電磁場激勵后,通過輻射的方式將干擾耦合到本車敏感設(shè)備,水平箭頭表達(dá)了線束系統(tǒng)受到外部電磁場激勵后,通過傳導(dǎo)的方式將干擾耦合到與之相連的用電設(shè)備。

3 解決方案

由圖1可知,汽車線束面臨的電磁環(huán)境十分復(fù)雜,要對其兼容性進(jìn)行全面分析也比較困難,在目前階段,各用電設(shè)備的輻射騷擾及傳導(dǎo)騷擾限值都有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。目前,影響用電器正常工作的電磁兼容性問題產(chǎn)生的根源,有相當(dāng)部分都是由線束內(nèi)部的串?dāng)_引起的,據(jù)此,本文重點(diǎn)就線束系統(tǒng)串?dāng)_問題產(chǎn)生的機(jī)理及預(yù)防進(jìn)行簡要論述。

3.1 線束內(nèi)部串?dāng)_問題解決方案

3.1.1 問題來源

所謂串?dāng)_,就是相互靠近的導(dǎo)線或者PCB上的連接盤之間無意的電磁耦合,它必須發(fā)生在3個或更多個傳輸導(dǎo)體之間,其電磁發(fā)射源和接收器都在同一系統(tǒng)內(nèi)。本文討論對象為前者,即線束內(nèi)部導(dǎo)線間的無意電磁耦合。其串?dāng)_模型可簡化為圖2所示[1]。

由圖2可見,當(dāng)線束中某一導(dǎo)線在時變電壓源(這個時變電壓源可以是控制器的時鐘晶振,也可以是發(fā)動機(jī)噴油器的驅(qū)動電源)的作用下工作時,在其臨近的其余導(dǎo)線上就會耦合出相應(yīng)的電流、電壓。如果被耦合的接收線是敏感的信號線,就有可能影響相應(yīng)系統(tǒng)的正常工作。

分析串?dāng)_的目的,就是在給定的傳輸線橫截面積的大小及終端參數(shù)的條件下確定或預(yù)測近端和遠(yuǎn)端電壓。其中近端和遠(yuǎn)端是以接收線鄰近包含激勵源VS(t)的發(fā)射電路一端的傳輸線的終端為參考。研究表明,線束內(nèi)部的串?dāng)_,主要由兩種耦合機(jī)理(電感耦合和電容耦合)產(chǎn)生的,其根源就在于多傳輸線工作時存在的自電感、互電感和互電容。汽車線束產(chǎn)生串?dāng)_的等效電路如圖3所示[1]。

圖3 汽車線束產(chǎn)生串?dāng)_的等效電路(長度元Δz內(nèi))

從圖3可以看出,汽車線束間的串?dāng)_問題,是由傳輸導(dǎo)線自身的分布電感、電容及互感、互容造成的,是客觀存在的物理現(xiàn)象。電磁學(xué)告訴我們,電感產(chǎn)生磁場,對臨近導(dǎo)線進(jìn)行干擾;電容產(chǎn)生電場,對臨近導(dǎo)線產(chǎn)生干擾。研究表明,當(dāng)傳輸線的長度相對于發(fā)射導(dǎo)體激勵頻率是電短傳輸,即圖2中的Lλ=v/f時,串?dāng)_主要由發(fā)射導(dǎo)體和接收導(dǎo)體間的互電感、互電容產(chǎn)生。基于此,解決汽車線束內(nèi)部串?dāng)_問題就歸根于如何消除或抑制由互電感Lm、互電容Cm產(chǎn)生的不利影響。

當(dāng)兩導(dǎo)線充分隔離(兩導(dǎo)線間的距離大于5倍的導(dǎo)線半徑)時,導(dǎo)線間的臨近效應(yīng)可以忽略,則兩導(dǎo)線單位長度上的互電感Lm、互電容Cm可由公式(1)、(2)確定[1]

式中:s——兩線間的距離;rw——導(dǎo)線的半徑。

從公式(1)、公式(2)可見,導(dǎo)線間單位長度上的互電感Lm、互電容Cm與其導(dǎo)線半徑rw、兩線間的距離s是密切相關(guān)的。在線束設(shè)計過程中,rw可在導(dǎo)線截面積選擇時得到精確控制,但對于s,因線束制造特點(diǎn)決定,不可能精確控制,要想從控制導(dǎo)線單位長度上的互電感、互電容來控制線束間的串?dāng)_問題,可行性不大,故只能尋求別的解決辦法來減少互電容及互電感產(chǎn)生的串?dāng)_問題,

3.1.2 串?dāng)_問題解決

3.1.2.1 互電感問題解決

變化的電場將產(chǎn)生磁場,變化的磁場也將產(chǎn)生電場。其作用原理如圖4所示。

其中電磁關(guān)系遵從電磁感應(yīng)定律,如公式(3)所示

圖4 電磁感應(yīng)原理圖

從公式(3)可見,處于時變磁場中的封閉線圈產(chǎn)生的電流大小,與其圍成的面積成正比,為降低Vemf,在磁感應(yīng)強(qiáng)度B不變的情況下,可通過減小面積S來達(dá)成,也可通過減小磁場變化率來達(dá)成。

汽車線束系統(tǒng)對信號進(jìn)行傳輸有3種方式[1]:利用參考線作回路的單線傳輸,如圖5a所示;利用導(dǎo)線對進(jìn)行的雙線傳輸,如圖5b所示;利用雙絞線進(jìn)行傳輸,如圖5c所示。其中圖5a與圖2相同。

圖5 汽車信號傳輸?shù)?種方式

從圖5可見,就回路面積而言,單線傳輸?shù)幕芈访娣e最大,在同等條件下感應(yīng)的電動勢Vemf最大,如要在該條件下減小感應(yīng)面積,接收線必須很接近參考導(dǎo)體才行,對汽車而言就是車身系統(tǒng)或車架系統(tǒng)的金屬導(dǎo)體;直線對傳輸次之,信號的輸出和返回線往往集成在同一線束內(nèi),感應(yīng)面積較小;雙絞線傳輸回路感應(yīng)面積最小,其信號的輸出和返回線按一定的絞距緊密纏在一起,而且其相鄰環(huán)間產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢還可相互抵消,所以其抗磁場串?dāng)_能力最強(qiáng)。車內(nèi)一些重要的信號線,如CAN總線信號傳輸,就采用了雙絞的傳輸方式,能有效抑制線束內(nèi)磁場引發(fā)的串?dāng)_問題。

2)減小磁感應(yīng)強(qiáng)度B的變化率

由公式(3)可知,減小磁場隨時間的變化率,也可降低感應(yīng)電動勢Vemf。感應(yīng)磁場主要由發(fā)射導(dǎo)線中的時變電流產(chǎn)生,其和感應(yīng)磁場的關(guān)系遵守安培環(huán)路定律,數(shù)學(xué)表達(dá)如公式(4)所示

式中:H——在環(huán)路C中產(chǎn)生的磁場強(qiáng)度;i(t)——時變電流。

由公式(4)可知,減小時變電流i(t)隨時間的變化率,就可減小磁場強(qiáng)度H隨時間的變化率。磁感應(yīng)強(qiáng)度B和磁場強(qiáng)度H由物質(zhì)的本構(gòu)關(guān)系決定了其關(guān)系遵循公式(5),具體如下

式中:μ——介質(zhì)的導(dǎo)磁率。

由上式可知,降低時變電流i(t)隨時間的變化率,可降低磁感應(yīng)強(qiáng)度B的時變率,從而可降低接收導(dǎo)線的感應(yīng)電動勢Vemf。

采集上述病死羊典型病變臟器組織,粉碎后制成觸片,選擇使用革蘭氏染色劑,對其進(jìn)行全面染色處理,鏡檢未發(fā)現(xiàn)被陰性或陽性染色的致病菌。將病料接種到常規(guī)培養(yǎng)基及血液培養(yǎng)基上,37 ℃恒溫培養(yǎng)24 h,在上述2種培養(yǎng)基上,均沒有出現(xiàn)致病菌生長。結(jié)合最終的實(shí)驗室診斷結(jié)果確診為羊消化道線蟲感染引起的消化道線蟲病。

當(dāng)然要降低電流i(t)隨時間的變化率,從汽車線束設(shè)計的角度,是做不到的,但當(dāng)識別出該類問題時,可和相關(guān)的控制器開發(fā)人員進(jìn)行溝通:在確保發(fā)射導(dǎo)體上的信號滿足使用要求的前提下,盡量降低變化頻率(如其控制電路的時鐘頻率),或者控制時變電流的上升沿和下降沿時間,使其盡可能長,從而減小發(fā)射導(dǎo)線中電流高頻分量的對外輻射。

3.1.2.2 互電容問題解決

由于線束系統(tǒng)將多條導(dǎo)線集成在一起,勢必在導(dǎo)線間存在分布電容。由公式(2)可知,欲減小互電容,要么增加導(dǎo)線間距s,要么減小導(dǎo)線半徑rw,而這2個參數(shù),都是由線束本身的生產(chǎn)、裝配工藝及載流能力要求而決定的,不易改變,故從降低導(dǎo)線單位長度互電容方面出發(fā)解決電容耦合的可行性不大。

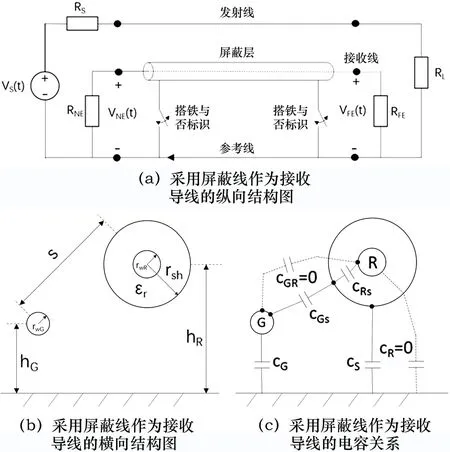

我們知道,電容耦合的實(shí)質(zhì),就是兩導(dǎo)體分布有不同極性的電荷,在高頻作用下會通過兩導(dǎo)體間的絕緣介質(zhì)以位移電流的方式到達(dá)另一導(dǎo)體而形成耦合。如果以某種方式短路掉位移電流,使其不能到達(dá)敏感的接收導(dǎo)線,就可有效解決互容耦合產(chǎn)生的串?dāng)_問題。在實(shí)際的線束設(shè)計過程中,屏蔽線的采用,就是這一方法的成功應(yīng)用,其結(jié)構(gòu)如圖6所示[1]。

圖6a表示采用屏蔽線作為接收導(dǎo)線的縱向結(jié)構(gòu)圖,其中兩處“搭鐵與否標(biāo)識”采用開關(guān)的形式表示屏蔽線“不搭鐵”、“一端搭鐵” 、“兩端搭鐵”的幾種物理接線方式;圖6b表示用屏蔽線作為接收導(dǎo)線的橫向結(jié)構(gòu)圖,rWG、rWR、rsh分別表示發(fā)射導(dǎo)線、接收導(dǎo)線、屏蔽層的半徑,s表示發(fā)射導(dǎo)線與接收導(dǎo)線間的距離,εr表示屏蔽層與接收導(dǎo)線間介質(zhì)的相對介電常數(shù),hG、hR分別表示發(fā)射導(dǎo)線、接收導(dǎo)線距參考線的距離;圖6c表示用屏蔽線作為接收導(dǎo)線的電容關(guān)系,CG、Cs、CR分別表示發(fā)射導(dǎo)線、屏蔽層、接收導(dǎo)線與參考導(dǎo)線間的自電容,CGR、CGs、CRs分別表示發(fā)射導(dǎo)線與接收導(dǎo)線、發(fā)射導(dǎo)線與屏蔽層、接收導(dǎo)線與屏蔽層間的互電容。從圖6中可以看出,由于屏蔽層對電力線的阻斷作用,使發(fā)射導(dǎo)線的電場不能到達(dá)接收導(dǎo)線,二者間互電容CGR為0,同樣道理,接收導(dǎo)體自身產(chǎn)生電場的電力線也終止于屏蔽層,不能到達(dá)參考導(dǎo)線,故其自電容CR為0。

圖6 采用屏蔽線作為接收線以降低串?dāng)_的圖示

從圖6c似乎可以得出結(jié)論:只要引入屏蔽層,接收導(dǎo)線就不會受到發(fā)射導(dǎo)線的電容耦合了。其實(shí)不然,這還要看屏蔽層的搭鐵情況。圖7是屏蔽接收導(dǎo)線容性耦合的集總參數(shù)等效電路圖[1]。

圖7 屏蔽接收導(dǎo)線容性耦合的集總參數(shù)等效電路

從圖7中可以看出,如果屏蔽層不搭鐵,發(fā)射線上的時變電壓VG可通過CGs和CRs耦合到接收導(dǎo)線的遠(yuǎn)端和近端,造成串?dāng)_。只有將屏蔽層搭鐵,使V屏蔽為0,才能將發(fā)射導(dǎo)體通過CGs耦合的電壓短路,不至造成對接收導(dǎo)線的串?dāng)_。

要達(dá)到屏蔽層搭鐵的目的,對電短傳輸線,將屏蔽層任意一點(diǎn)搭鐵即可,隨著傳輸線長度的增加,屏蔽層必須多點(diǎn)搭鐵,搭鐵點(diǎn)之間沿屏蔽層相隔約λ/10才可使屏蔽層電壓近似為0[1]。

上述結(jié)論對線束系統(tǒng)設(shè)計具有很好的指導(dǎo)意義,因為在實(shí)際工作中容易忽視屏蔽層搭鐵的重要性。研究表明,如果屏蔽層搭鐵設(shè)計得恰當(dāng),如兩端都搭鐵,不但能夠降低線束導(dǎo)線間的電容性耦合,而且也能減小電感性耦合。圖8為屏蔽層兩端搭鐵消除感性耦合的原理圖[1]。

圖8 屏蔽層兩端搭鐵消除感性耦合的原理圖

從圖8可見,發(fā)射導(dǎo)線IG產(chǎn)生的磁場,在屏蔽層感應(yīng)出了IS。IS產(chǎn)生的磁場,會抵消部分IG產(chǎn)生的磁場,從而減小其對接收導(dǎo)線的磁場耦合(電感耦合)。屏蔽層搭鐵情況對電感耦合的影響如圖9所示[1]。

圖9 屏蔽層搭鐵對屏蔽線感性耦合的影響

從圖9可見,屏蔽層如不是兩端搭鐵,對感應(yīng)耦合的影響和非屏蔽線一樣,隨頻率的增加,接收線兩端的感應(yīng)電壓會持續(xù)增加;如屏蔽層兩端搭鐵,則當(dāng)頻率超過屏蔽線的拐點(diǎn)頻率fsh時,感性耦合將維持不變。屏蔽層拐點(diǎn)頻率由公式(6)確定。

式中:Rsh——屏蔽層總電阻;Lsh——屏蔽層總的自電感。

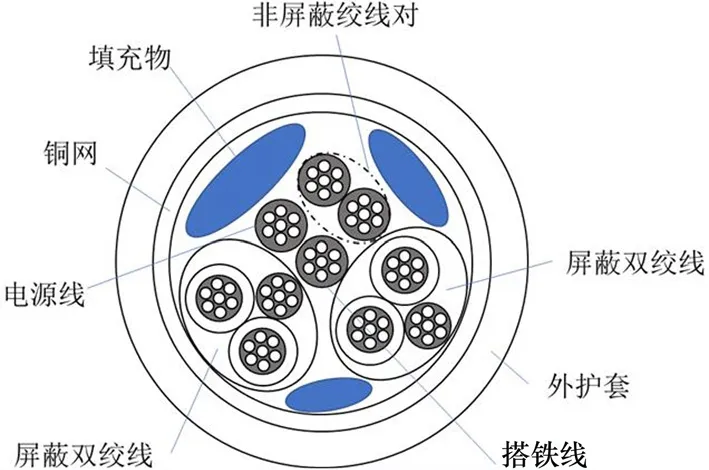

基于上述基本的原理分析,可以了解當(dāng)今發(fā)展迅速的車用數(shù)據(jù)線的相關(guān)結(jié)構(gòu),從中可以得出相同的結(jié)論:為了減少線束間因分布電感和分布電容產(chǎn)生的串?dāng)_,以USB線和LVDS線為代表的高速數(shù)據(jù)通信電纜都采用了屏蔽和雙絞結(jié)合的方式,一方面既可確保自身傳遞的低壓、高速數(shù)字信號免受相鄰線束的干擾,又可確保自身產(chǎn)生的電磁干擾被可靠地屏蔽在自身電纜內(nèi)部,不對其他系統(tǒng)產(chǎn)生騷擾。其典型結(jié)構(gòu)如圖10所示。

圖10 高速數(shù)據(jù)線典型結(jié)構(gòu)

3.1.3 線束間串?dāng)_問題解決的實(shí)際案例

在某車型的開發(fā)過程中,出現(xiàn)了紅外夜視圖像和360°全景圖像受到干擾的情況,具體表現(xiàn)為在請求上述2種功能時,顯示屏出現(xiàn)水波紋,受擾情況嚴(yán)重。經(jīng)過問題排查,確定是夜視攝像頭和360°全景攝像頭信號線受到線間串?dāng)_所致。根據(jù)前面的分析可知,解決串?dāng)_問題可采用雙絞線,也可采用屏蔽線,但這是在串?dāng)_類型十分確定的情況下采用的單一防范措施,其優(yōu)點(diǎn)是成本低。本案例限于當(dāng)時的測試、分析工具,在確定為串?dāng)_所致、但又不明確具體為感性耦合還是容性耦合的情況下,對2種攝像頭的信號線采用了屏蔽雙絞線,并且對屏蔽層兩端搭鐵,對2種串?dāng)_模式都進(jìn)行了有效抑制,成功地解決了圖像顯示的水波紋問題。

3.2 線束總成對外部敏感設(shè)備的輻射騷擾防范

線束總成中通過電流時,在其周圍會產(chǎn)生感應(yīng)磁場。假定電流沿導(dǎo)線表面均勻分布,則其大小如圖11所示[1]。

圖11 載流導(dǎo)體周圍的磁場

從圖11可見,導(dǎo)線中通過垂直穿入紙面的電流I時(圖中用“+”表示),將在其周圍空間產(chǎn)生磁場H,其大小正比于電流強(qiáng)度I,反比于空間點(diǎn)到導(dǎo)線中心的距離r 。圖11中rw表示導(dǎo)線半徑,圖11也表明在導(dǎo)線外表面,產(chǎn)生的磁場強(qiáng)度最大。

在普通的低壓電線束設(shè)計過程中,因電流較小,產(chǎn)生的磁場強(qiáng)度也較小,加之其隨距離衰減很快,通常情況下也沒有考慮其對周邊設(shè)備的輻射影響。但對于電流強(qiáng)度較大的正負(fù)極電纜,就不得不考慮其磁場的不利影響了。

某車型在開發(fā)試驗中就發(fā)現(xiàn),發(fā)動機(jī)起動過程中儀表的制動液面過低,報警指示燈點(diǎn)亮,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn):原來是起動過程中負(fù)極電纜通過了幾百安培的電流,其產(chǎn)生的磁場使依靠磁性作用的液位報警傳感器的笛簧開關(guān)產(chǎn)生了不期望的閉合,造成儀表報警燈點(diǎn)亮。經(jīng)過系統(tǒng)性優(yōu)化相關(guān)策略,成功地解決了這一問題。可見在低壓線束的設(shè)計過程中,對大電流導(dǎo)線產(chǎn)生的磁場輻射,不能不防,尤其是一些磁敏器件或帶磁敏器件的傳感器、控制器等,如檢測位置的笛簧開關(guān)、霍爾傳感器等。

對高壓線束而言,對其輻射防范的重要性更是不言而喻。考慮不周還容易造成整車騷擾指標(biāo)不能達(dá)標(biāo)。圖12為某電動車高壓線束在采取輻射防范措施前后的輻射騷擾強(qiáng)度測試對比。

圖12 某車型高壓線束輻射騷擾測試對比

圖12 中上部折線為法規(guī)要求限值,從圖12a可見,未采取防范措施前在0.1MHz附近的低頻段出現(xiàn)了多個超標(biāo)尖峰點(diǎn);圖12b是采取了屏蔽措施的測試結(jié)果,原來低頻超標(biāo)點(diǎn)得到了很好的控制。在實(shí)際的高壓線束設(shè)計過程中,對其屏蔽有多種方式:可根據(jù)屏蔽效率及整車布置情況,選用屏蔽高壓電纜、非屏蔽高壓電纜外套金屬管、非屏蔽電纜外套屏蔽網(wǎng)等技術(shù)措施。要使這些措施真正有效,還必須使屏蔽鏈封閉、且搭鐵良好,這對高壓線束連接器的選擇、高壓線束的生產(chǎn)、高壓線束的整車裝配,都提出了較高的要求。

3.3 線束總成接收外部電磁場的干擾、并將干擾通過傳導(dǎo)或輻射耦合到本車用電設(shè)備的防范

上述風(fēng)險確實(shí)存在,好在當(dāng)前車身系統(tǒng)大部分材質(zhì)還是金屬材料,線束系統(tǒng)往往都布置在車身金屬結(jié)構(gòu)內(nèi)部,車身對線束系統(tǒng)進(jìn)行了較好的屏蔽。當(dāng)前一般的民用車輛對該項風(fēng)險還不敏感。隨著智能汽車、智能道路、車載移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,這方面的潛在風(fēng)險今后必須要進(jìn)行考慮。同時,隨著汽車電磁兼容性仿真分析技術(shù)的成熟應(yīng)用,線束系統(tǒng)的天線效應(yīng)分析一定會越來越高效、準(zhǔn)確,這為提高線束系統(tǒng)的電磁兼容性水平提供了幫助。

4 結(jié)束語

影響線束系統(tǒng)電磁兼容性的因素還有很多,比如供電方面、搭鐵方面、線束系統(tǒng)的布置方面等。限于篇幅及本人認(rèn)知水平,本文著重對線束串?dāng)_問題的產(chǎn)生機(jī)理及防范措施進(jìn)行了淺顯的分析,希望能供同仁參考。

[1] [美]Clayon R.Paul.電磁兼容導(dǎo)論[M].聞映紅,等,譯.北京:人民郵電出版社,2007:128-450.