地層初始溫度及結構對地埋管換熱能力影響分析

李 娟,鄭 佳,于 湲,郭艷春

(1.北京市地熱研究院,北京102218;2.北京市地質礦產勘查開發局,北京 100195)

0 前言

淺層地溫能是一種綠色低碳、可循環利用的可再生能源,具有儲量大、分布廣、清潔環保、穩定可靠等特點,據已有調查評價結果,我國336個地級以上城市淺層地溫能年可開采資源量折合7億噸標準煤,截至2015年底已實現供暖(制冷)面積3.92億m2。淺層地溫能開發利用主要有地下水地源熱泵和地埋管地源熱泵兩種方式(楊俊偉等,2011),在淺層地溫能開發利用初期,地下水地源熱泵項目較多,近年來,地埋管地源熱泵系統以其對淺層地溫能資源更強的適宜性而迅速發展,應用規模、應用領域均不斷擴大。

由于地埋管地源熱泵具有可持續發展性,國內外逐步加強對它的系統研究(徐偉等,2013)。為提高淺層地溫能開發利用效率,我國眾多科研工作者以提高鉆孔換熱效率為核心,對地溫場分布、不同回填介質、不同埋管形式、巖土體熱導率影響因素等關鍵技術進行了深入研究(欒英波等,2014)。考慮到影響地埋管換熱性能的主要因素包括了地質與水文地質條件、地層熱物性參數和施工條件(岳麗艷,2012),而以往研究中較多關注地層熱物性參數和施工條件,缺少地質條件對換熱效果的影響分析研究。因此,本文利用通過現場熱響應測試獲得的實測數據,分析地層初始溫度以及地層結構對地埋管換熱能力的影響,為地埋管地源熱泵系統的應用提供數據參考。

1 現場熱響應測試

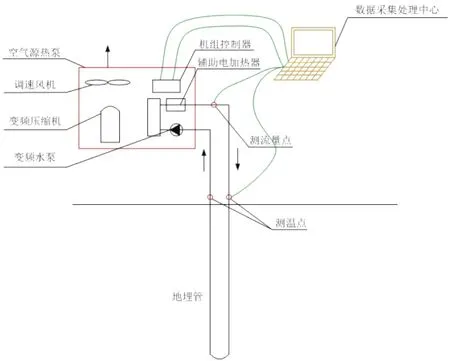

圖1 現場熱響應測試原理Fig.1 Field thermal response test principle

現場熱響應測試,是采用淺層地溫能測試儀和地埋管換熱器連接組成閉合循環回路系統(圖1)。測試條件下,熱泵裝置所產生或需要吸收的熱量就會通過地埋管換熱孔釋放到巖土或從巖土中吸收熱量。在此過程中,數據處理儀器采集并保存進、出儀器的溫度、流量和產生的熱量或吸收的熱量數據,通過計算進而獲取地層初始溫度、單孔延米換熱量、地層綜合傳熱系數、平均導熱系數等地埋管換熱能力參數。

本文通過獲取不同氣候帶現場熱響應測試數據,分析了地層初始溫度對地埋管換熱能力的影響,同時在北京市不同地層結構區域開展了夏季工況現場熱響應測試,分析了地層結構對地埋管換熱能力的影響。

2 地層初始溫度對地埋管換熱能力影響

我國國土遼闊,從南到北有熱帶、亞熱帶、暖溫帶、中溫帶、寒溫帶以及高原氣候區幾種不同的氣候帶,其中亞熱帶、暖溫帶、中溫帶約占70.5%。不同氣候帶供暖和制冷的需求有很大的不同(表1),需求的地域性決定了淺層地溫能的利用價值和方向(衛萬順等,2010)。

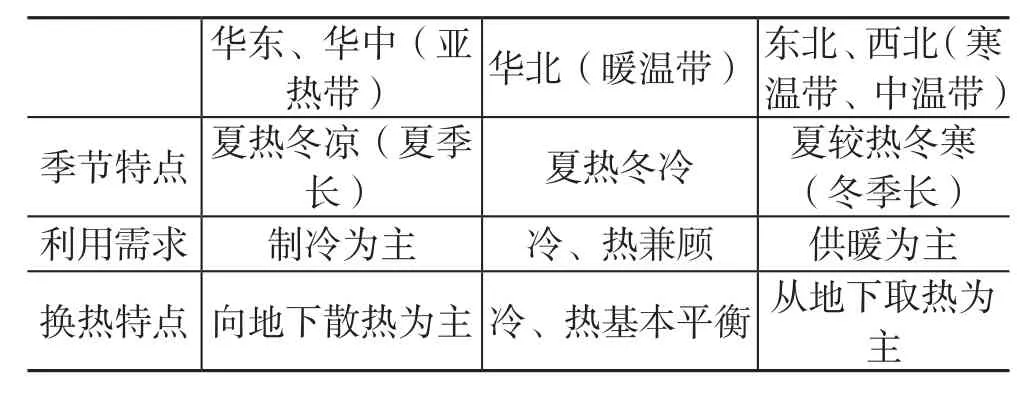

表1 不同地區淺層地溫能需求和利用價值Tab.1 Shallow geothermal energy demand and utilization value in different areas

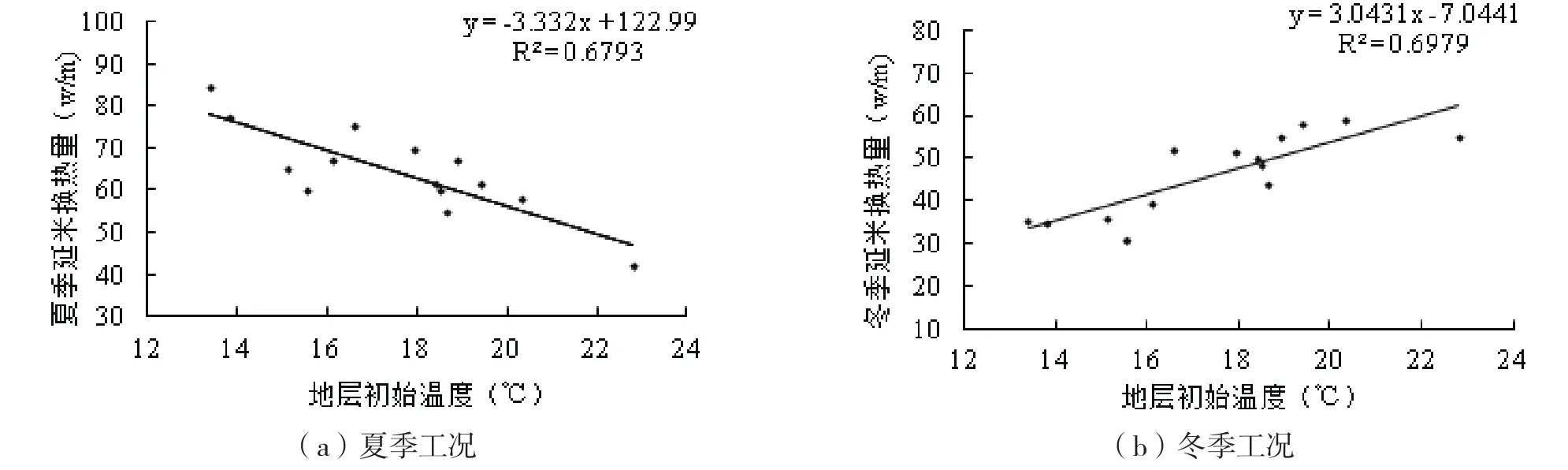

不同地區氣候條件的差異主要影響了地層初始溫度(唐凱等,2011),從而使地埋管換熱性能有所不同。本文獲取了北京、江蘇、河北、山西、安徽、湖北等地的14個換熱孔現場熱響應測試結果(表2),繪制了地層初始溫度與地埋管冬夏季延米換熱量之間的變化關系(圖2)。

從圖2中可以看出,地埋管延米換熱量與地層初始溫度呈較好的線性相關性,圖2(a)顯示夏季地埋管延米換熱量隨地層初始溫度的升高而減少,說明初始地溫較低的地區有利于散熱。冬季情況則相反,圖2(b)顯示地層初始溫度高的區域有利于取熱,地埋管冬季延米換熱量數值較高,因此在溫暖地區冬季地埋管的換熱效果要優于寒冷地區。盡管各個地區的換熱性能存在差異,并不意味著換熱性能好的地方采用地埋管地源熱泵就優于其它地區,地埋管換熱系統的適宜性除了跟其換熱性能有關外還與鉆孔成井的地質條件等因素相關,由于地層顆粒度及含水層厚度等差別,經濟性都有很大的差別,因此并不是換熱最好的地區就最適宜建地源熱泵。

表2 各地現場熱響應測試結果一覽表Tab.2 The list of field thermal response test results

圖2 地層初始溫度與延米換熱量關系圖Fig.2 The relationship between the original temperature of stratum and the heat transfer per meter

3 地層結構對地埋管換熱能力影響

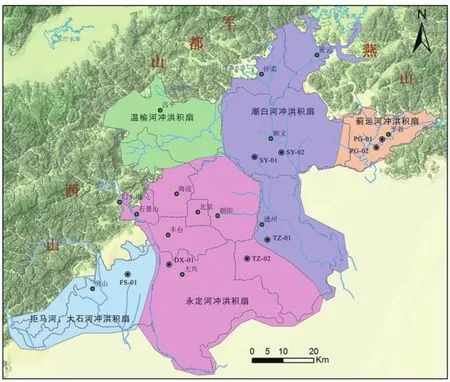

地埋管換熱性能同時也受到地層結構的影響,以北京地區為例,北京平原區是由永定河、潮白河、溫榆河、拒馬河等河流沖洪積扇組成(蔡向民等,2009)。沖洪積扇上部山前水動力條件比較強,沉積顆粒物粗大,形成單一砂卵礫石層結構,地下水可直接接受大氣降水補給,含水層性質為潛水,地層滲透性好,富水性強。沖洪積扇中部地層結構為粘性土層、砂層與砂礫石互層,含水層性質為潛水—弱承壓水,地層滲透性較好,富水性較強。沖洪積扇下部地層結構為粘性土層、砂層互層,粘性土層數多且穩定,累積厚度增大,含水層性質為承壓水,含水層滲透性一般,富水性一般。從沖洪積扇上部至下部,地層顆粒由粗變細,含水層結構由單一層逐漸過渡到多層,地下水位埋深由深變淺。

圖3 8個換熱孔位置圖Fig.3 The position of 8 heat exchange holes

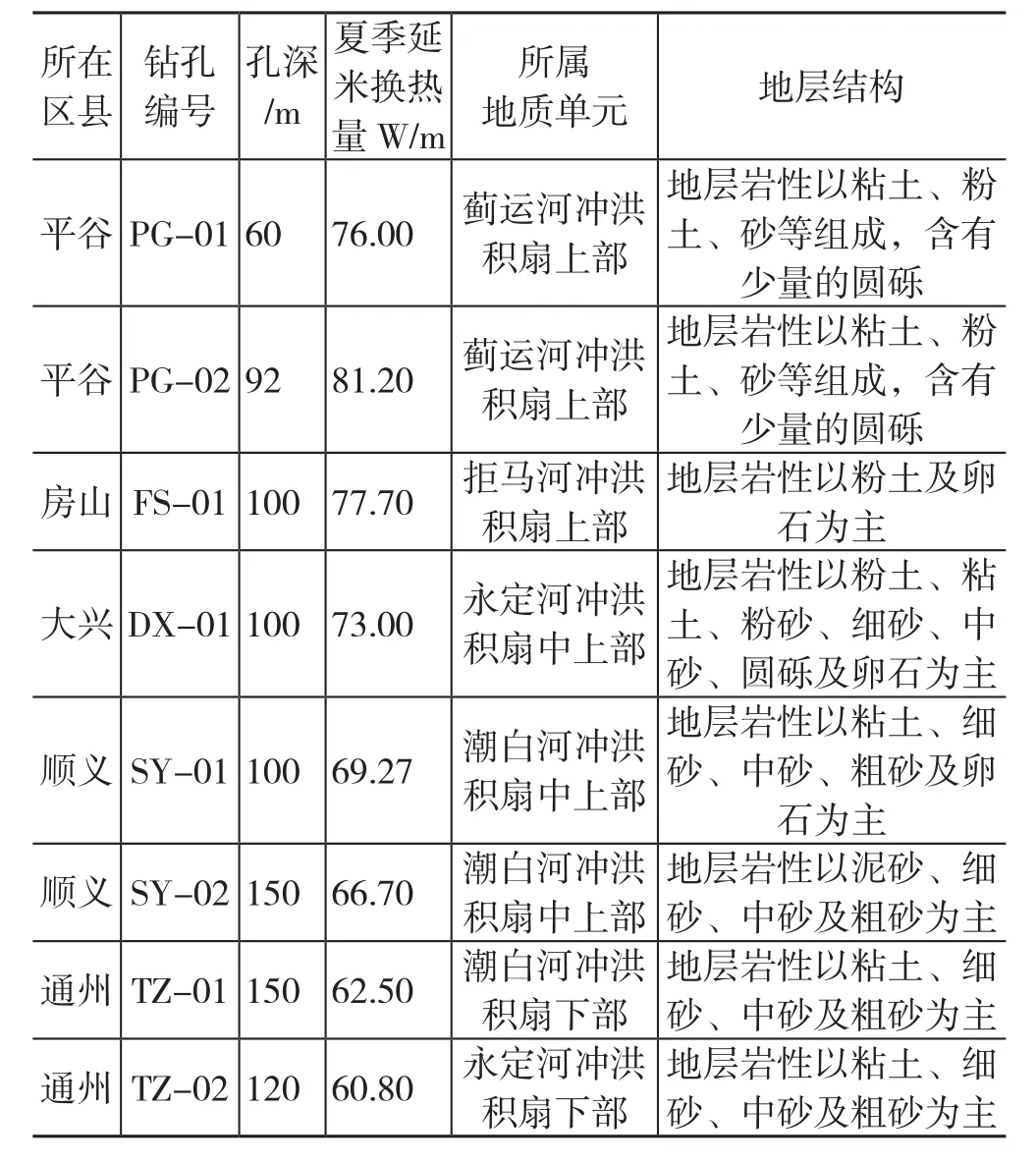

表3 地埋管換熱量現場測試結果一覽表Tab.3 Basic information of test drillings

在北京平原區各沖洪積扇的上、中、下游鉆探8個換熱孔(圖3),開展夏季工況現場熱響應測試,獲得了各個換熱孔的延米換熱量數據。表3匯總了8個換熱孔的測試結果,通過對比可以發現,位于北京市平原區沖洪積扇上部區域換熱孔夏季的換熱效果較好于沖洪積扇中下部,推測由于沖洪積扇上部地層顆粒粗,導熱系數較大,同時富水性相對較好、地下水徑流速度快,把巖層或松散層的熱量帶入或帶出的速度也加快,增加了地埋管熱交換能力,從而有利于提高地埋管換熱能力。而冬季延米換熱量是否呈現相同的規律,有待于通過試驗獲取數據進一步分析研究。

4 結論

不同地質條件下,地埋管換熱器的換熱能力有所不同,熱能采集和擴散能力存在差異。本文通過獲取不同氣候帶現場熱響應測試數據,分析了地層初始溫度對地埋管換熱能力的影響,同時在北京市不同地層結構區域開展了夏季工況現場熱響應測試,分析了地層結構對地埋管換熱能力的影響,得出結論如下:

(1)不同地區氣候條件的差異影響了地層初始溫度,使地埋管換熱性能有所不同。地埋管換熱能力與地層初始溫度呈較好的線性相關性,地埋管夏季延米換熱量隨地層初始溫度的增加而減少,冬季延米換熱量隨地層初始溫度的增加而增加。

(2)不同地層結構,地埋管換熱能力存在差異,在富水性相對較好、巖性顆粒粗、地下水徑流速度快的區域地埋管換熱器的換熱效果要優于富水性相對較差、巖性顆粒細、地下水徑流速度慢的區域。

蔡向民,郭高軒,欒英波,等,2009.北京山前平原區第四系三維地質結構調查方法研究[J].地質學報,83 (7) :1047-1057.

欒英波,衛萬順,于湲,等,2014.北京平原區地源熱泵換熱能力現場測試研究[J].現代地質,28(5):1046-1052.

唐凱,張旭,周翔,等,2011.不同地質氣候條件對地埋管換熱器的影響及其適宜性評價[C].中國制冷學會學術年會論文集,上海.

徐偉,劉志堅,2013.中國地源熱泵技術發展與展望[J].建筑科學,29(10):26-33.

楊俊偉,冉偉彥,佟紅兵,2011.地埋管換熱孔換熱系數及其在工程設計中的應用研究[J].技術應用,6(2):45-48.

岳麗艷,2012.垂直地埋管換熱性能影響因素分析[D].

衛萬順,李寧波,冉偉彥,等,2010.中國淺層地溫能資源[M].1版.北京:中國大地出版社.