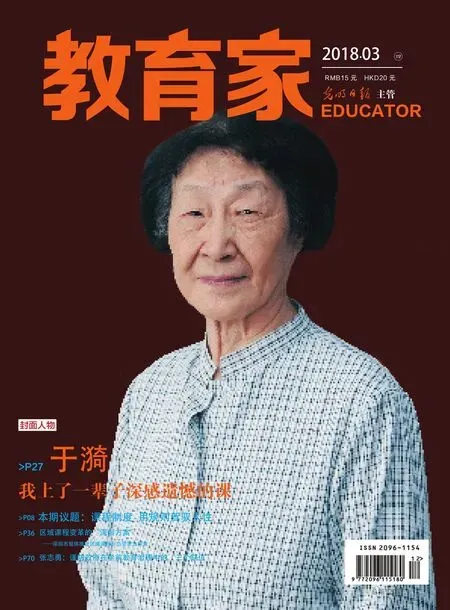

我的先生于漪

王厥軒/上海市教委教研室原主任、教授

《教育家》雜志主編王湘蓉給我電話:“厥軒老師,您是于漪老師的學(xué)生,給寫點東西吧。”王主編盛情相邀,我欣然同意。

于老師是1951年當(dāng)?shù)睦蠋煟伯?dāng)了多年的師范學(xué)校校長。她把自己一輩子的心血分為兩半:一半給了學(xué)生,一半給了年輕教師。她從二師校長崗位退下來之后,就把主要精力放在教師教育。于老師在學(xué)識、修養(yǎng)、學(xué)問、人格魅力等方面所達(dá)到的境界,不僅在上海,乃至全國,真的少之又少。

我是1963年做的于老師的學(xué)生(史稱“老三屆”),后為77級大學(xué)生。在教育戰(zhàn)線,也耕耘了45年。我曾在上海市教委教研室主任的崗位待過10年,我知道,上海的二期課改,于老師是出了大力的,勞苦功高。于老師在上海語文課程標(biāo)準(zhǔn)和教材的編寫上,是“定音錘”和“頂梁柱”;在語文學(xué)科和“兩綱”的融合上,她是一位領(lǐng)軍人物,是一面旗幟。由于工作關(guān)系,我和老師一起開會和交流的機會很多。于老師于我,是亦師、亦母,是同志,也是戰(zhàn)友。環(huán)顧周圍的許多人,兼具這樣關(guān)系的師生,也少之又少。

遵湘蓉同志之囑,要我回憶當(dāng)于老師學(xué)生的歲月。往事依依,令人難忘。

于老師教我們的時候,才三十四五歲。她年輕、秀美、典雅、大方。兩分鐘預(yù)備鈴,她在門口一站,我們班54位學(xué)生,像迎接節(jié)日一樣,盼著老師的到來。這種感覺,至今回憶,依然甘甜。

我們那個時代,風(fēng)行一講到底。老師的課,讓人整個地沉浸在“藝術(shù)的殿堂”。其課文導(dǎo)入,往往出乎意料,又在情理之中;其板書,鞭辟入里,能把課文的靈魂串連起來。她善于剪裁,一篇課文,何處是經(jīng)絡(luò),何處是骨骼,很是清晰。她講課時,旁征博引,信手拈來。她的語言,滲透著思想,清晰嚴(yán)密的思路,似山澗流水,清新、流暢,潺潺流入我們的心田。老師的課,最大的本事是讓教材中的字,不再躺在紙面,而是讓它站立起來跟你對話,達(dá)到我就是語文,語文和我融為一體的境界。如此,老師把我們引領(lǐng)到一個令人神往的世界。在這美妙的世界里,我們這些十七八歲的青年學(xué)生,胸中升騰起對理想、信仰和對未來不倦的追求。

說出來有人會不相信,50多年前學(xué)的經(jīng)典課文,我們至今印象深刻。《過秦論》的爭論,錢建中怎么講,于培明和陸鑫華的觀點是什么,于老師又是怎樣闡述,至今還能復(fù)述出來。同樣的《海燕》,講高爾基的《海燕》,激昂高亢,催人整裝待發(fā);講鄭振鐸的《海燕》,低回吟唱,鄉(xiāng)思鄉(xiāng)愁,繚繞不絕。印象最為深刻的是《〈指南錄〉后序》,于老師告訴我們,文天祥是南宋頭名狀元,豪華宰相,在面對生死存亡之際,他面向南宋小朝廷,“朝南再拜,遂死”,慷慨獻(xiàn)身。其夫人收尸時,在他的衣帶里發(fā)現(xiàn)一紙條,上書:“孔曰成仁,孟曰取義,唯其義盡,所以仁至。讀圣賢書,所學(xué)何事,而今而后,庶幾無愧。”求學(xué)讀書,就是為了明做人之理,明報效國家之理。文天祥以身許國,面不改色。這就是我們歷代志士仁人以生命創(chuàng)建的民族精神,感天動地。于老師講到此處,十分動情,聲音有點顫抖,我們學(xué)生心靈受到震撼。于老師教課,教的是愛國主義、家國情懷,她把知識、能力、人格、修養(yǎng),都融進(jìn)了語言文字的教學(xué)之中。點點滴滴,鐫刻在學(xué)生心中。

于老師的作文講評課,我們最是喜歡。當(dāng)于老師用抑揚頓挫的語言讀學(xué)生范文時,被讀學(xué)生的臉會漲得通紅。整個課堂氣氛肅靜,所有學(xué)生屏氣凝神。有的學(xué)生寫作有困難,老師懂得激勵,會讀他的開頭、結(jié)尾或某個片斷,并剖析文章好在何處。那位學(xué)生,在座位上,會把頭扭過來扭過去,好像在說,我的文章,老師也讀了。有件事,我們班級同學(xué)都難忘。有一次,老師一口氣不斷地讀一位學(xué)生的作文,當(dāng)老師讀得喘不過氣,臉漲得通紅時,班級同學(xué)直嚷:“老師,老師,停停呀!”于老師說:“我要忠實于作者呀!”那位寫作句讀不分的同學(xué),從此受到震動,以后自己改掉不斷句的陋習(xí)。

于漪老師(前排右二)和她的弟子們,前排左2為本文作者王厥軒

于老師身上有個絕活,就是能即興講座。往往上午中央電臺廣播的內(nèi)容,下午老師即能開講。我現(xiàn)在還能記起的講座是:穆青的《人民的好兒子焦裕祿》、趙樸初的《某公三哭》。當(dāng)時的楊浦中學(xué)禮堂能坐上千人,座位全部坐滿,門口、過道、窗沿,學(xué)生或坐,或站,滿滿堂堂,黑壓壓一片。老師慷慨激越的聲音,在整個禮堂回響。散場了,一大批學(xué)生邊走邊誦吟趙樸初的《某公三哭》:哭東尼(尼赫魯),哭西尼(肯尼迪),如今輪到哭自己(赫魯曉夫)……此情此景,雖已過去50多年,依然歷歷在目。

于老師教語文,從來不布置作業(yè)。我們高中三年,沒有一天做過語文課外作業(yè)。老師課外要求閱讀報章雜志,為班級同學(xué)訂閱很多雜志,閱讀文學(xué)經(jīng)典作品,不斷推薦剛出版的小說。老師看重作文,我們每兩周一次作文課,是兩節(jié)課連上,當(dāng)堂寫完。每學(xué)期,一般是八篇至十篇。語文考試考的是作文。受老師影響,我班多數(shù)學(xué)生都喜歡寫作。大多同學(xué)能洋洋灑灑寫上千把字,個別同學(xué)能寫上幾千字。講到寫作對我們的影響,有兩件事值得一提:一件事是,我們這個班,剛進(jìn)校時,其實是個理科班;后來到了工作崗位,大約有一半的同學(xué)從事文字工作。這不能不說是受到于老師的影響。第二件事是,當(dāng)年恢復(fù)高考的消息傳出,我正好帶學(xué)生下鄉(xiāng)勞動,是最后一批報的名。等我回滬,離高考只有20多天了。我當(dāng)時花時間復(fù)習(xí)數(shù)學(xué)和政治,語文幾乎沒復(fù)習(xí)。結(jié)果考了91分的高分。據(jù)說,當(dāng)年上海有14萬人參加高考,錄取一萬。語文高考90分以上的僅50人,最高分是93分。看來,于老師給我們打下的語文基礎(chǔ),真的非常扎實。

于老師課上得好,更重視培養(yǎng)我們怎么做人。她常說,做人要講智性和德性。智性是學(xué)生生存和發(fā)展的本領(lǐng),而德性是一個人做人的底線。二者是一而二,二而一,渾然天成。

早在50多年前,于老師就組織了語文閱讀興趣小組,班上有10多位同學(xué)參加。于老師自己花錢,專門給我們挑選中外名著和好的青年雜志,贈書給我們。在于老師看來,年輕學(xué)生讀好書是非常重要的,你能經(jīng)常與古今中外圣哲會面,從他們那兒獲得理想與信仰的力量。應(yīng)該說,老師這樣做,在當(dāng)時是很超前的。

于老師是任課老師,班上同學(xué)更愿意把她看作班主任,心里有什么話,都愿意和她講。于老師也關(guān)心班上的每一位同學(xué)。我班有兩位同學(xué),家中經(jīng)濟非常困難,于老師每學(xué)期都接濟他倆,為他倆交學(xué)費,買書包、鉛筆、文具等。其實,于老師那時工資才70多元,家里有老人,還有兒子,生活也拮據(jù)。我們就讀的那三年間,于老師的兒子經(jīng)常生病,但老師從沒因兒子的事請過一天假。有時,看到于老師的眼圈發(fā)黑,我們會問老師怎么回事?她只是淡淡地說一聲,“沒什么,兒子病了,晚上陪夜熬的。”老師對待學(xué)生和對待兒子,都是一片真情。她把對事業(yè)的真摯感情,傾注在學(xué)生身上。這方面的例子,不勝枚舉。

于老師教書育人67年,她連續(xù)教一個班三年的,就我們這個班——楊浦中學(xué)66屆高三(1)班。于老師與我們這個班的感情,不僅是自1963年至“文革”中的那十多年間,其實一直延續(xù)了50多年。每年的大年初二,我們班級同學(xué)相約,會一起去給老師拜年。五十多年了,年年如此,沒有間斷。記得2002年的年初二,上海市勞動模范、曾擔(dān)任楊浦區(qū)衛(wèi)生局長的曹中柱說:“‘文革’中這么亂,但我們這個班的同學(xué),做人的底線是把得很牢的。現(xiàn)在回想起來,于老師教得最好的是做人。”原班級團支部書記陸鑫華說:“我班的同學(xué),不論是去黑龍江農(nóng)場,還是到崇明前進(jìn)農(nóng)場,或是進(jìn)工礦,都有那個時代特有的吃苦耐勞、艱苦樸素、踏實、有韌勁的精神,我們對國家、民族的命運,都有憂患意識,以及社會擔(dān)當(dāng)。我們都善良、富有同情心,有對知識與文化的渴求。更為可貴的是,我們這個班級群體,盡管經(jīng)歷過艱辛和苦難,但大家都在逆境中持續(xù)地自我教育與成長,始終保持不被任何東西奪走的力量,我們是一群充滿正能量的人。”

許多年來,我經(jīng)常給上海和全國各地的校長和教師做講座。課后,總有許多年輕的教師圍著我,問:“于老師的課堂教學(xué)藝術(shù),已爐火純青,達(dá)到至臻至美的境界。于老師能做到這樣,原因是什么?”我想了想,提了三條。

其一,把“一切為民族”作為人生信仰。于老師從小家境慘淡,在窮困中長大。童年的美好生活被日寇的炮火打得煙消云散。母親有家訓(xùn):做人要有德行,要勤奮學(xué)習(xí),刻苦自勵,真誠待人。老師母校鎮(zhèn)江中學(xué)的校訓(xùn)是“一切為民族”。這五個大字,擲地鏗鏘,它講的是奮斗精神、愛國情懷,老師把它記了一輩子,它也成為鑄造老師師魂的基因。

于老師立志很早,對自己的使命,立意也很高。她認(rèn)為基礎(chǔ)教育伴隨每個人的一生,一定要做好啟蒙。要培養(yǎng)學(xué)生胸襟開闊,顧全大局,要有民族意識、家國情懷,要有信仰和精神支柱。在于老師看來,再好的規(guī)劃,再好的社會制度,離開人一事無成。人是最輸不起的。因此,一定要把每個學(xué)生的根子打正、打深。唯如此,才能喚醒學(xué)生,不忘初心,牢記使命。

其二,打下寬廣深厚的文化底蘊。于老師與學(xué)生打了一輩子交道,她深知,學(xué)生最佩服的老師是肚子里有學(xué)問的人。為打下深厚的基本功,于老師是下了硬功夫的:每天清晨,她在庭院背誦課文;晚上,在燈下,她啃下許許多多的“磚頭”,語法、修辭、邏輯、教育學(xué)、心理學(xué)、馬克思主義哲學(xué)……平時,她會利用“邊角時間”,擠時間學(xué),在上下班候車的間歇,去市里開會休息的片刻,她都用上了。“書山有路勤為徑,學(xué)海無涯苦作舟”,于老師以入迷的精神,一步一步向語文教學(xué)的博大殿堂邁去,最終登堂入室。

當(dāng)然,在文化底蘊的打造上,老師一直用 “尺子”量自己,認(rèn)為從教一輩子,與真正有學(xué)問的人相比,差距仍很大。她的那句名言:“我做了一輩子教師,一輩子學(xué)做教師”,確實是發(fā)自肺腑的。

年輕時打下的基本功,真的是終身有用。近些年來,我經(jīng)常與老師一起參加一些活動。我發(fā)現(xiàn),盡管老師已經(jīng)88歲了,在毫不知情、毫無準(zhǔn)備的情況下,她的即興演講,依然富有思想,富有激情,極有感染力。往往是話語剛落,立即響起熱烈的掌聲。這掌聲,是大家對心目中全國教書育人楷模的崇拜和敬仰。所有親見她這份功力的,無不由衷佩服。作為她的學(xué)生,我是幾十次、上百次聽過老師演講的。每次都是常聽常新,心靈受到震撼。

其三,始終敬畏學(xué)生,敬畏教育事業(yè)。于老師敬畏學(xué)生,心中念念不忘兩條:一是想到自己肩上的重?fù)?dān)。一個肩膀挑著學(xué)生的現(xiàn)在,一個肩膀挑著國家的未來。今日的教育質(zhì)量,就是明天的國民素質(zhì)。她教我們時,學(xué)生單純,信息量少,聽話,容易被感動。而今天的學(xué)生,是伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長的一代人,他們有個性,信息量大,比較自戀,有叛逆的心理。教這樣的學(xué)生,非常不容易。二是于老師時時想到,現(xiàn)今的每個家庭、每位家長都把希望寄托在孩子身上,唯有做個好老師,才能澤被更多學(xué)生,才能給更多家庭帶來前途和幸福。如此對學(xué)生心存敬畏,怎能不在專業(yè)上孜孜以求?

心存敬畏,還包括對教育專業(yè)。在老師看來,選擇教師就是選擇了高尚,必須正身修為,好學(xué)不倦,在人格魅力和學(xué)識魅力上下真功夫,才能做一名堂堂正正的學(xué)生人生道路的引路人。

我從1963年做于老師的學(xué)生,已整整55年。在超過半個世紀(jì)的日子里,于老師是最深刻影響我的一位恩師。她對我的人生觀、價值觀、名利觀乃至整個心靈和人生態(tài)度,都起著極重要的作用。現(xiàn)在整個社會都在討論一個問題:教師能給學(xué)生帶來幸福嗎?我的回答是:是的,一個人碰到一位好老師,尤其是遇到像于漪老師那樣的大師,真的是一輩子的福分。受老師的影響,我這么多年的工作、學(xué)習(xí)、家庭和人生生活,在不同的歷史時期,都能正確認(rèn)識自己,始終站在別人立場思考問題,待人寬容,善良,不愿計較,而內(nèi)心世界的豐富、敏感和活躍,能使我悟到生命的意義:人生多么美好,生活充滿樂趣。