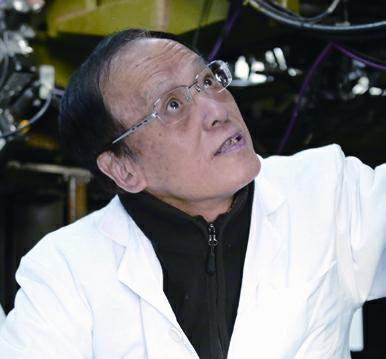

王澤山 一輩子都在“玩火”

他將60年的科研生涯,貢獻給了祖國的火炸藥事業。敢創新,不盲從。80多歲仍頻繁奔赴野外試驗現場。他說他一生只能做好一件事,那就是推動我國火炸藥技術的發展。他就是中國工程院院士、南京理工大學教授王澤山。

2018年1月8日,83歲的王澤山獲得 2017年度國家最高科學技術獎,這已是先生第4次拿下國家級科技大獎,他將60年的科研生涯貢獻給了祖國的火炸藥事業。他說:“我是一名教授,一生中能專心致志地進行科學研究。我們少為各種得失所左右,所以我能為我們國家能有一些貢獻。在這個情況下,我覺得我很滿足。”

在世界近代幾百年的時間里,我國的火炸藥技術發展緩慢。有人說,這個專業太基礎、太枯燥、太危險,甚至有可能一輩子也出不了名,但是火炸藥性能發生哪怕微小的改進提升,都會深刻影響到武器系統發展,并有效提升傳統兵器到尖端武器的戰斗效能。王澤山對此從來沒有猶豫,只有埋頭研究。

在完善理論體系架構方面,很長一段時間,現代火藥的發展中心都在歐洲。這個背景下,王澤山從來沒有間斷過基礎原理和理論體系構建,不少專家研究火炸藥時,讀的第一本書就是王澤山的著作,這也是我國自己獨立原創的理論著作。

在技術方面,王澤山也迎來了自己科學研究的大爆發。1985年至1990年,王澤山率先攻克了廢棄火炸藥再利用的多項關鍵技術,為消除廢棄含能材料公害提供了技術條件。這個問題是困擾許多國家的難題,王澤山的研究,不但解決了資源浪費問題,還避免了環境污染和爆炸事故。

上世紀80年代,王澤山又向火炸藥的另一世界難題“低溫度感度技術”發起了攻擊。他希望通過控制火藥燃燒方式,解決火炸藥溫度變化帶來的影響。10多年的時間里,王澤山和團隊不斷嘗試,打破原有框架,終于構建了火藥燃速與燃面的等效關系,并發現了能夠彌補溫度影響的新材料,解決了長貯穩定性問題,也提高了發射藥的能量利用率。

耄耋之年的王澤山,依然集中力量把科研當成生活最重要的部分,思考著他傾心一輩子的火炸藥問題,甚至吃飯的時候,頭腦也不閑著。“可能是大腦常常用,也像機器一樣不會生銹,曾經去體檢,醫生說我的心臟和大腦還和60歲的人一樣年輕。”王澤山說。火炸藥的研究不僅需要腦力,更需要體力。因為火炸藥的試驗大多在荒郊野嶺的無人之地,而且條件艱苦,時間很長。王澤山毫不畏懼,跟著年輕人一起翻山越嶺上野外,進試驗場地。

由于火炮發射裝藥量大小和射程遠近有關,因此歐美等發達國家討論很多年,想盡辦法研究怎樣采用最簡單的方式裝藥,最終的結論是必須用兩種性能的模塊搭配在一起,才能滿足遠近不同的射程需求。要實現“高效毀傷、精確打擊、快速反應、火力壓制”,這樣的解決方案實在不夠完美。王澤山另辟蹊徑,研發出具有普遍適用性的遠射程、低過載等式模塊裝藥技術,用同一性能的一種模塊就可以覆蓋全射程。

這就是王澤山,他用現代科技的“鑰匙”,打開了古代中國最輝煌的發現之一:火藥的寶庫,讓位列四大發明的火藥,在現代中國煥發出新的輝煌。