危機四伏 敘利亞考古之旅

文 圖/桑櫟

敘利亞北部撒比·阿博亞特遺址(Tell Sabi Abyad)位置示意

從2011年3月開始,敘利亞國內反政府示威活動開始出現,接下來的七年里危機愈演愈烈,政府軍和各反對派武裝的對峙與爭奪讓這個古老的國度幾乎淪為焦土。曠日持久的內戰嚴重破壞了敘利亞境內幾乎所有的古代遺址,世界知名學術機構探索人類文明歷程的發現之旅也就此中斷。

這片深陷苦難、生靈涂炭的土地與我的生活聯系到一起,還要追溯到2007年。那一年我在德國圖賓根大學近東考古學系攻讀博士,在導師皮特教授(Peter Pf lzner)的安排下,我與荷蘭萊頓大學的另一個皮特教授(Peter Akkermanns)取得聯系,獲得了去敘利亞參加考古發掘的寶貴機會。

臨行之前,應考古隊的要求注射了十幾種疫苗,包括流感、霍亂、傷寒、甲肝、乙肝、流腦、瘧疾……這似乎意味著此行將充滿兇險。當飛機平穩降落在大馬士革國際機場時,一路忐忑的心情漸漸放松下來。阿拉伯《自由書》中稱大馬士革為“天國之城”,徜徉在老城風格迥異的古代建筑中,我仿佛在沐浴著5000年文明的光輝。

大馬士革街道兩旁聳立著巴沙爾·阿薩德的巨幅肖像,這一年正好是這位“中東幼獅”七年總統任滿后第一次謀得連任,支持者在四處奔走、為他慶祝,而反對者的聲音也不絕于耳,隨處可見。7年前,在議會修改憲法降低總統任職年齡后,巴沙爾接替其父出任總統,也正是在其第二任期內,敘利亞危機因國際局勢的改變而惡化,導致了后來的全面沖突。

每日清晨,伴隨著倭馬亞清真寺大祭司唱段般的禱文,穆斯林新的一天開始。夜晚朝圣的人群散盡,阿拉伯語的經文再次響徹大馬士革的天空,我也由起初的驚訝不已到逐步適應。晚間,華燈初上,來自歐美的外國人聚集在老城內的飯館、酒吧、茶樓和夜市,一片歌舞升平的景象,這座《圣經·舊約》就有記載的古老都市變成一座熱鬧的不夜城。世俗與宗教、歷史與現代的多種景象在這里盡顯。古城墻和城門旁邊就是游客議價的小攤,薩利希亞小山上低矮的民居對比城中餐廳奢華的噴泉池,古老的清真寺轉角就“遇到”基督教的教堂,直街上兩千載的石柱和拱門依然林立……歷盡滄桑的大馬士革與敘利亞的土地一樣,經歷無數王朝的興衰、人群的更替,仍在混亂中砥礪前行!

圖① 大馬士革城的古老城門

圖② 大馬士革街道上的游行隊伍

圖③ 大馬士革倭馬亞清真寺

圖④ 大馬士革夜景一瞥

到達撒比遺址

20世紀30年代,近東考古學的領軍人物麥克斯·馬洛溫爵士(Sir Max Mallowan)和其妻子——著名懸疑暢銷小說作家阿加莎·克里斯蒂(Agatha Christie)——穿越兩河北部,當汽車徜徉于幼發拉底沿河公路上時恰好路過聞名于世的喬家·巴扎丘(Chagar Bazar),馬洛溫爵士從路邊遙望發現了一座碩大的土丘(遺址)矗立在小城拉卡(Raqqa)附近的荒原上,幼發拉底河支流巴里河(Balikh)緩緩流經此地,擁有9000年人類文明史的撒比·阿博亞特丘(Tell Sabi Abyad)就此發現。

撒比·阿博亞特遺址在阿拉伯語中意思為“白男孩之丘”(Mound of the White boy),這聽上去明顯有殖民時代的烙印,同時也表達了阿拉伯人民對外部世界的無限向往。我們相繼到達大馬士革的幾天以后,考古隊集結完畢。一行人到達拉卡,整理發掘行頭和裝備物資。此后考古隊驅車一路向北,一天車程后落腳到遺址附近的土克曼村(Hammam et-Turkman)駐扎。在拉卡鎮,皮特教授給每人發了一本阿拉伯語速成,因為當地村民沒人會說英語,他囑咐大家盡快掌握與人際交往有關的基本詞匯,而我們的發掘工作能否開展、與民工能否順利溝通可能要靠手中的這本小冊子了。我翻了翻,居然有206塊人骨的阿拉伯語與英文對照表,感到壓力倍增,懼怕在發掘過程中因為語言的原因,與村民解釋不清而引起不必要的糾紛。

盡管困難比預想中的多,但激動的心情難以平復。那一年是我致力于近東考古學的第5個年頭,能追尋著馬洛溫夫婦的腳步來到傳說中的幼發拉底河上游地區,心中縈繞著一種將要實現夢想的幸福感。

撒比遺址

“Tell”一詞是阿拉伯語“土丘”之意,到了敘利亞以后才身臨其境地理解了這個詞名副其實的一面。如果說中國遺址大都深埋于地下,只有通過勘探才能揭開其神秘的“面紗”,兩河流域的遺址則一目了然,仿佛中國王朝時代大型封土墓一樣,通過巨大的體量昭示著悠久的歷史。當地的文物干事提到,僅幼發拉底河上游目力所及之處,尚未發掘的土丘就有2000余個。當時兩河南部的伊拉克境內戰事爆發,兩河以北高原地區的敘利亞因此迎來了考古學的“黃金時代”。這里簡直就是一個“聯合國”,聚集了來自德國、荷蘭、英國、法國、日本和意大利等國家的考古隊。

敘利亞北部高速公路旁的土丘(遺址)

撒比遺址所在的土克曼村

拉卡收復戰

如今,這里依舊硝煙彌漫,早到前陶新石器的考古遺跡晚到羅馬帝國時期的雄偉圣殿,無一不在遭受戰爭的洗劫和損毀。小城拉卡最近出現在人們的視野中是2017年9月,一場庫爾德人武裝“敘利亞民主軍”從“伊斯蘭國”極端組織手中爭奪拉卡城的戰斗后,拉卡城也在一片爆炸聲中變為瓦礫。今非昔比,痛惜之余也激起無限感慨!

撒比遺址大規模的發掘始于1986年,那一年荷蘭萊頓大學的皮特教授籌集四方資金來到巴里河谷的撒比丘,自此他的大半生精力傾注于此。這位教授長得娃娃臉,身高1米92,時常扛著笨重的全站儀來測繪遺跡。在他研究敘利亞近20年后,其論著《敘利亞考古——從狩獵采集者到早期城市社會(公元前16000—前300年)》一經問世,就奠定了他敘利亞史前考古第一人的地位。每年由他組織的考古團隊,隨行有陶器專家、燧石器專家和動植物考古專家,以便能對工地進程和所出遺物給予準確判斷和指導。團隊還包括1位工地管理者、1位志愿者帶隊老師以及20余位來自世界各地的大學生。2010年,敘利亞內戰之前,危機四伏,皮特教授對撒比遺址連續數十年的發掘無奈終止于那一年的夏天。

在土克曼村遺址駐地與皮特教授合影

哈拉夫陶器專家與陶器整理區

撒比遺址涵蓋四座土丘,代表著四個聚落,文化層年代始于公元前7500年,主要包括新石器時代(公元前7500—前5500年)和亞述帝國(公元前1300—前1000年)兩個時期。遺址見證了敘利亞地區哈拉夫彩陶的起源和早期發展,文化面貌在經歷彩陶試驗階段以后,于公元前七千紀前后全面衰落。以公元前6200年為節點,遺址的文化特征和聚落形態發生巨大變革,此后具有哈拉夫特點的彩陶又被重新使用并廣泛推廣。以撒比、喬家·巴扎等遺址的聚落演變及陶器組合的變化為主線,敘利亞新石器時代考古學文化序列得以建立。撒比遺址亞述帝國時期發現有幾近完整的宮殿基址,一人多高的草拌泥城墻至今屹立不倒,墓葬整齊排列,石像林立,出土大量的泥板文書……這里就是敦奴城(Dunnu)的舊址。

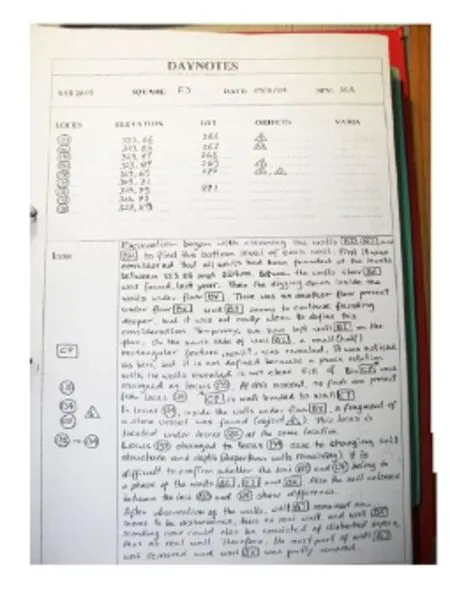

探方日記表格,記述了盧卡斯-洛德的發掘方法

萊頓大學考古系主要負責新石器時代晚期哈拉夫文化時期聚落和墓葬的發掘、整理工作。基于哈拉夫彩陶細密的類型學劃分,文化層被細分為20余層。發掘過程中可據此判斷所出地層。每一季的田野工作都遵照既定計劃進行,而2007年的工作主要為發掘第12層至第17層。相對于國內的發掘工作而言,工地進展得十分緩慢,每年發掘不了幾米。

我的博士論文主要以研究公元前三千紀敘利亞地區青銅時代文化為主,但在田野工作的第一天,我對眼前這個新石器時代遺址的豐富程度,驚嘆不已。在遺址附近的地表上發現了成千上萬件殘破的燧石工具,這些沒有明確層位來源的遺物,一般很難成為考古人的研究對象,但面對數量如此巨大,兩面加工、磨制精巧的燧石石葉,在中國發掘普通新石器遺址難以遇見的情形,作為一個以解讀沒有文字佐證的物質材料為己任的考古學者來說,仍然情不自禁感嘆。新石器時代無疑在人類的歷史進程中是一場具有劃時代意義的“革命”。人類對于彩陶的試驗、對石器材質和加工工藝的嘗試、對泥塑的青睞;一個村落的產生,進而對動物和植物的試驗性的馴養和培育……如此等等,都在那個沒有文字記載的遠古世界默默發生、默默改變,等待著考古學家的發現和破解,一種難以名狀的自豪感和責任感油然而生!

發掘經過

歐洲田野考古均采用盧卡斯-洛德(locus-lot)方法來發掘和收集材料,這個遺址也不例外。這個方法的原理就是“層位—單位”,具體來說,每一個盧卡斯(locus)就是一個水平地層,根據土質土色的變化,給予新的層位號;地層中所發現的每一個遺跡就是一個洛德(lot),秉持著所有遺物歸入遺跡,所有遺跡單位又都歸入不同層位這一原則。每出現一個遺跡都要及時繪制遺跡平面圖,一天的發掘結束前要在現場繪制探方遺跡圖,標明所有的地層和遺跡的號碼及位置。

這種發掘方法的優勢在于可以使缺少田野發掘經驗的學生志愿者盡快上手。精細的把控,可以讓他們盡量避免差錯,即便出錯也可以及時補救。換句話說,地層和遺跡單位挖穿、挖漏的情況幾乎可以避免,沒有認知的遺跡現象可以通過后期的對圖,重新給號,因而遺物不會出現沒有歸入單位的情況。

但對于田野工作經驗十分豐富的考古人來說,這個發掘方法無疑是十分啰嗦和麻煩的。在撒比遺址的工地上,清一色的都是剛入大學考古系的學生族,老師們抽不出時間挨個指導,學生的程度又各有不同,“層位—單位”發掘法讓學生們可以馬上上手,自己主管一個探方。如此一來,老師們可以放手讓學生去發掘,而他們則主要擔負起工地監管和總體把握的工作。陶片的上繳和整理、動物骨骼的收集及鑒定、工地進度的整體把控工作有條不紊地推進,不至于因學生的熟練程度有別而有所偏廢。

敘利亞的氣候堪稱惡劣,半沙漠化的土地上寸草不生,上午10點以后陽光格外強烈,再也無法從事刮面和劃遺跡輪廓線等具體發掘工作。因而發掘時間多會調整到早上5點開始,進行刮面、劃遺跡的工作,10點以后專注于整理小件等工作,12點以后則是集中繪圖時間,下午2點工地結束后返回駐地。期間會安排早、午餐和小憩,最后的成果是每個人都帶著一個碩大的黑橡皮桶,里面裝滿了碎陶片。一天9個小時的強度,沒有休息日,加上敘利亞的春夏之交幾乎毫無降水可言,也就別提任何因天氣原因的休息了。中午12點地表溫度已上升至45℃以上,而早上氣溫只有10℃左右。初來異國的荷蘭學生,衣著短薄,想憑借灼熱的陽光進行日光浴,結果被凌厲的日光嚴重灼傷,因而成為笑談。因晝夜溫差大,上工需要穿上保暖衣,晚上睡覺則需要蓋被子。連續一百余天高強度的工作和惡劣的氣候讓很多人在發掘工作的后半程處于生病狀態。回國后,我去過南疆沙漠腹地、北疆高原草原,面臨發掘工作中住帳篷、飲山泉的艱苦環境,漫天風沙、風雨交加更是“家常便飯”,但與敘利亞戈壁灘上的發掘經歷相比,都不值得一提。

圖① 探方內五位民工的午餐

圖② 工作之余的娛樂時光

圖③ 懸掛標簽的橡皮桶和陶片

圖④ 撒比遺址周圍地貌

一天發掘工作下來,任務遠遠沒有結束,甚至只是開始。第一件事就是上繳橡皮桶內所收集的陶片。標簽的檢查是每天最重要的考核,學生們一個個如臨大敵。因為如果沒有寫標簽或者寫錯單位,意味著要回到工地重新核對,這是老師和學生最不想見到的情況,也會接受嚴厲的批評。我第一次深切體會到,對于田野考古工作來說,單位的歸屬是重中之重,最怕遇見的就是有遺物、但沒單位的情況。“標簽化”(Labeled)是歐洲考古發掘方法所強調的重點,后來經過長期訓練已形成習慣的我們,會兜里揣著記號筆,將自己的細軟、衣服分袋整理,寫好標簽。記得臨行前,一個同學的行李箱打開以后,所有物品竟全部都以自封袋分類、密封,無一落下,上面寫著不同的標簽,也成了新的笑談。

接下來的工作流程,學生們首先要親自清洗陶片并晾曬,期間要書寫探方日記,畫探方平面圖和遺跡圖等,上交的文檔和圖紙必須都是經過查驗合格的成品,嚴格的后續工作往往會讓學生不停地返工,折騰到晚上八點、九點成為常態,九小時的野外發掘,七八個小時的整理工作,讓考古隊的每一個人都精疲力盡。就這樣,這群20剛出頭的孩子們還在例行工作后,每天堅持聊天、打牌、游戲、抽水煙、聽音樂和沒完沒了的喝酒……每每想起來都讓我不禁佩服歐洲人強烈的自我放松的愿望,比起工作來,他們更會玩。這些解壓和放松精神的方法也許不合時宜,但的確讓人更快樂。

與阿拉伯民工探方內合影

老工人“阿里”的發掘場景

讓我感動的是,高強度的發掘和整理工作,學生們非但沒有絲毫的埋怨,他們的工作責任心和熱情卻與日俱增。事實上,這群學生們畢業后并不會從事與考古相關的工作,但是他們不怨天尤人的樂觀態度體現了一個歐洲名校生應該具備的素質。

民工是村莊里的阿拉伯人。每個探方安排五個工人,彼此間有親屬關系,包含年過六十的老人、成家的中年人和剛滿十八歲的青年人,五人里面有一個特別會干活的帶領“一家人”。工作時間,民工睡覺、偷懶、無所事事的情況多有發生,無奈的是,這些不是考古隊所能處理和控制的。按照教授的意思,我們只負責交代工作和給錢,由于工人之間密切的血緣關系,具體的管理只能靠他們自己。

一些具有多年發掘經驗的老工人,他們對土質、土色和遺跡現象的辨別甚至超過工地“老板”皮特教授。如果在中國,他們可能就會成為一名在編的技工而享受各種待遇,但可惜的是,歐洲人不會如此慷慨,他們只會把這些技能看作是一種長期合作的基礎。

追尋古跡

每隔一周,皮特教授會租車帶領大家考察敘利亞北部的遺址,盡管舟車勞頓,同學們的熱情卻異常高漲。

考察的首站為布拉克(Brak)丘,這是馬洛溫爵士最初主持并發掘的遺址。他曾多次應大英博物館之邀,發掘了伊拉克地區被稱為兩河南部重鎮的烏爾(Ur)、尼尼微等重要遺址,從而奠定了英國近東考古學在世界范圍內不可動搖的學術地位。如前文所提到的,馬洛溫爵士首次發現了幼發拉底河上游地區巴里河谷豐富的史前遺跡,他被譽為“敘利亞考古之父”。

遙望布拉克遺址

布拉克遺址哈拉夫文化的聚落遺跡

大約公元前6500年,布拉克遺址在原始—哈拉夫文化時期就已經被哈拉夫人占據。與巴里河岸邊上千個小丘截然不同,這個位于幼發拉底河上游的阿布爾河(Khabur)沿岸的遺址,氣勢磅礴,體量巨大。該遺址位于南北方的臨界點,是文化交流和碰撞的關鍵區域。對于學近東考古學來說,布拉克遺址見證了兩河北部地區對南部歐貝德和烏魯克文化的接受、改變與認同過程。公元前四千紀,由于其位于土耳其、利凡特與美索不達米亞之間,頻繁的商貿往來讓布拉克城發展為兩河北部最大的城市。除了與其他新石器與青銅時代早期遺址幾近相同的村落、居址、墓葬遺跡以外,這里還有其他遺址所不具備的祭祀遺跡。公元前三千紀以來,布拉克遺址是兩河北部的宗教中心,在距離村落有一定距離的神廟附近,劍橋大學的考古學家發現了十七層人骨——主要是顱骨——層層疊疊擺放于一個長達幾十米的坑中。可以想象,當年數不清的顱骨堆疊見證著半農半牧族群血祭的場景,會讓我們情不自禁地想起中國的安陽殷墟遺址有人牲和動物犧牲的陪葬坑。

此后,我們還去過帕爾米拉(Palmyra)廢墟,沙漠中的綠洲,兩千年的羅馬古城,博大壯美。帕爾米拉城曾是“絲綢之路”的重要貿易中轉站,從這里,地中海以西地區與亞洲腹地溝通有無。巨型的希臘立柱屹立于貝爾神廟的正面,傳說美國國會大廈的廊柱就是效仿這里而修建的。2015年,帕爾米拉遺址在政府軍和反對派武裝之間幾度易手,期間,更遭到了極端勢力“伊斯蘭國”的嚴重破壞。2017年,兩派軍事武裝為爭奪帕爾米拉城重燃戰火,面對千瘡百孔的古城廢墟,敘利亞人民無限期許和平的到來。

返程

作為地理單元的敘利亞,很早就見于兩河地區的泥板文書,幼發拉底河和底格里斯河穿越這片古老的土地,此地向西北連接土耳其,東北連接高加索。曾經來過哈拉夫人、胡里安人、亞述—阿卡德人、赫梯人、古羅馬人、阿拉伯人……歷史上多種民族和宗教在這里交匯,在創造輝煌文明的同時,也是文化沖突的前沿。近代以來,隨著奧斯曼土耳其的衰落,中東地區又成為西方國家的殖民地,成為歐洲列強的爭奪地。一戰和二戰以來,隨著現代民族解放運動的步伐,在傳統社會的基礎上,民族國家一個個出現。中東地區除了石油資源豐富外,其他資源相對貧乏,在現代化的步伐中這些民族國家的經濟狀況遠遜于歐美諸強。今天的中東地區,不僅有阿拉伯人還有以色列人,而阿拉伯人有不同的教派。

敘利亞持續的內戰,是自古以來的縮影。傳統與現代、宗教與世俗、民族與國家之間的矛盾始終縈繞在這一地區。作為三大宗教的誕生地,這里似乎成了被眾神遺忘的角落。在慨嘆戰爭殘酷的同時,我們期盼敘利亞的明天,早日解決上述矛盾,盡快還給世人一個古跡之國、考古圣地。

七月,酷熱難當,撒比遺址緊張的發掘工作即將結束,臨行前,土克曼村善良的村民紛紛贈予考古隊員美麗的阿拉伯刺繡長袍、紗質頭巾和好吃的堅果,友好地期盼我們明年再來,為他們帶來工作機會的同時還有異國的見聞。一路從拉卡城返回大馬士革,途中才得知考古隊一行人的工作簽證還沒有下來。攜帶著早就過期的旅游簽證,我放松的心情再次不安起來。皮特教授讓我們將工作簽證的號碼逐個摘抄下來,囑咐一定收好。每個人又各自換了十幾萬的敘利亞鎊,以備不時之需。無論如何,能順利回家成為每個人最大的愿望。故事的結尾,我們花錢雇了翻譯將阿拉伯數字的簽證號,變成真正的阿拉伯語數字。經過漫長的候機,終于等來了“姍姍來遲”的飛機,四個小時以后,飛機穿越地中海,安全抵達了德國法蘭克福機場。

圖① 帕爾米拉遺址貝爾神廟(Temple of Bel)的巨大廊柱

圖② 帕爾米拉遺址的圓形劇場

圖③ 城堡山上俯瞰帕爾米拉城的中心遺跡區

圖④ 被“伊斯蘭國”極端組織毀壞的遺址

科潘遺址現場清理出土的玉米神頭像(李新偉 提供)

“走出去”的中國考古

隨著中國考古學近年走出去的偉大目標和努力踐行,我們沿著“一帶一路”的關鍵節點一路向西,穿越新疆來到中亞。中國考古人帶著先進的發掘技術手段,已經遠渡重洋,開始參與揭秘瑪雅文明的行動。我們有理由相信,走到埃及,走向世界文明的發祥地——兩河流域,以及到其他世界文明的核心區進行發掘的日子應該不遠了。“一帶一路”倡議的提出,包含中國文化的理念,只有文化先行才能實現與沿線國家“民心相通”。以考古為媒介,文化搭臺,應該會是中國走向世界最佳的打開方式之一。真應了那句話:只有民族的才是世界的。而文化之間的溝通與交流,最終建立在人與人之間的尊重和理解之上。立足于遺址本身的考古發掘活動,既承載著厚重的文化內涵,也面對雇傭、協作、深入基層等人與人之間最直接的接觸。“公眾考古學”定義最初來自于歐美,而今它的外延范圍不斷擴大,通過越來越多的國外發掘經歷可知,中外同理:我們始終不應忘記平白、樸實的發掘工作讓考古人每每與民眾親身接觸,它是考古學走向大眾的最簡單有效的方式。

據荷蘭皮特教授披露,撒比遺址的庫房不幸在戰爭中被洗劫一空,對敘利亞史前考古、哈拉夫文化的起源等研究都是毀滅性的打擊。“覆巢之下安有完卵”,敘利亞考古之行讓我們不禁反思,近代民族國家形成后,承認文化之間的差異是國與國、人與人之間溝通的前提,文化的多元性既是一種史觀、一種思想,也是社會現實。隨著“互聯網+”時代的到來,新形勢下的考古學如何轉型,公眾能否理性思考,中國考古如何走向邊疆、走向世界?當面臨這些現實問題時,考古學家的自身定位變得十分關鍵。尊重不同民族的差異性,理解文化的多元態勢,推動文化間的融合,就是開啟未來公眾考古學發展的一把“鑰匙”。

從學科本身的發展而言,中國文明起源和早期國家的探討之路注定會繼續向西延伸,將古代中國文明放在世界范圍內進行討論才更加科學、全面和深入。如果有機會重回兩河流域,希望能換做和我的中國伙伴一起,解開世界上最早文明的密碼,以期在不遠的將來,在東西文化溝通視野下重建華夏文明的孕育之路!