人工智能與未來教育

——專訪中央電化教育館館長王珠珠

文 | 本刊記者

在日前結(jié)束的平昌冬奧會閉幕式上,“北京8分鐘”驚艷世界。在這場精彩絕倫的視聽盛宴中,給人留下最深刻印象的莫過于高科技手段的運用了。2位“熊貓隊長”、22位輪滑少年和24面由智能機器人操作的“冰屏”相互配合,不斷實現(xiàn)影像的變換,將中國和奧運元素一一呈現(xiàn),充分展示了當代中國的“科技范兒”。當前,人工智能迅猛發(fā)展,正在日益廣泛地改變著我們的生活。在這一歷史進程中,教育既是人工智能發(fā)展的重要推動力量,又在其影響下發(fā)生著深刻變革。那么,我們應當如何看待智能時代的來臨?人工智能又給教育帶來了哪些變化呢?就此,我們專訪了中央電化教育館王珠珠館長,請她來談談智能時代的教育展望。

智能時代給人類社會帶來的變化

問:現(xiàn)在人工智能可謂已家喻戶曉,機器人已經(jīng)不止一次戰(zhàn)勝了人類,包括在法律、醫(yī)療、體育等方面。您是如何理解人工智能和人工智能時代的?

王珠珠:可以說,人與機器的共生已成為重要的時代特征。我想人工智能是一種技術(shù),但它的功能和影響已經(jīng)超越了技術(shù)。第一,它不僅局限于計算機學科領(lǐng)域,它已經(jīng)與多學科交叉融合,成為一個新興的技術(shù)學科,呈現(xiàn)了很快也很重要的跨學科發(fā)展。所以,我贊同把人工智能(Artificial Intelligence)定義為研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學。第二,人工智能技術(shù)的爆發(fā)和向各領(lǐng)域的滲透,把人類帶入了人工智能時代。從1956年它被提出,在2016年有了爆發(fā)式增長,期間還是有一段時間的孕育期的。最近兩年,我們看到,人與機器之間的交互作用對技術(shù)發(fā)展的滲透力是非常強的。與單純作為人工智能技術(shù)研發(fā)不同,它已經(jīng)滲透于各行各業(yè)各個領(lǐng)域中,產(chǎn)生了人與社會關(guān)系的一系列變化。因此,從這個意義上講,今天人工智能不僅是一個技術(shù)的概念,也是一個社會學的概念。正是當它作為一個社會學概念的時候,我們稱之為智能時代或智能社會。

問:如何從技術(shù)角度去理解人工智能?

王珠珠:這里我想引用中國工程院潘云鶴院士的觀點。他認為,20世紀70年代以來,AI的典型任務與應用有7個方面,一是機器定理證明(邏輯和推理),仿的是解題者;二是機器翻譯(自然語言理解),仿的是譯者;三是專家系統(tǒng)(問題求解和知識表達),仿的是專家(如:醫(yī)生、維修者);四是博弈(樹搜索),仿的是弈者;五是模式識別(多媒體認知),仿的是認知者;六是學習(神經(jīng)網(wǎng)絡),仿的是初學者;七是機器人和智能控制(感知和控制),仿的是生物動作。這是從技術(shù)角度對人工智能的一種很權(quán)威的解讀,我認為它通俗易懂,即使沒有什么專業(yè)知識,也可以把握人工智能技術(shù)的基本脈絡:向人的能力挑戰(zhàn),用機器獲得的能力來補充、完善和伸延人的能力。

問:時代在不斷變化,隨之變化的不僅有技術(shù),還有各種社會關(guān)系。那么,我們應當怎樣從技術(shù)到社會角度去看待人工智能呢?

王珠珠:吳軍在他的《智能時代》一書中討論了大數(shù)據(jù)和智能革命,指出我們的時代正在實現(xiàn)人類從因果關(guān)系到數(shù)據(jù)關(guān)系的轉(zhuǎn)變,這是今天人工智能非常重要的一個方面。我曾經(jīng)問一個年輕學者,如何用最簡單的話來概括人工智能,他說,就是“比對”。從文字的因果關(guān)系的變化,到數(shù)字的比較,在比較中去抽取、發(fā)現(xiàn)一些關(guān)系,在這個過程中我們改變的不僅是技術(shù)更是思維方式,甚至是生產(chǎn)關(guān)系。過去我們的生產(chǎn)關(guān)系是人與自然、人與物質(zhì)的關(guān)系,我們在應用機器智能的今天,需要再加上人與具有智能的物質(zhì)的關(guān)系。這是非常重要的一些變化。它會影響生產(chǎn)力、生產(chǎn)方式和生產(chǎn)關(guān)系。因此,它會對社會產(chǎn)生深刻且深遠的影響,需要我們思考的不僅是什么職位將消亡這些直接的問題,它的影響會比以往的技術(shù),包括互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)給人類帶來的新課題要多得多。

王珠珠

中央電化教育館黨委書記、館長,教育部基礎(chǔ)教育資源中心主任。

教育部杜占元副部長提出的“零點革命”可以警醒世人更自覺和深入地認識這場人類變革。他認為,信息時代與人工智能時代存在本質(zhì)區(qū)別,信息技術(shù)可被看作工業(yè)技術(shù)的頂峰,是由機器革命延伸而來,“但人工智能技術(shù)有可能超越這個頂峰,成為新的革命的起點,而不是以往革命的延伸。”為什么叫“零點革命”?杜占元副部長闡釋:人和動物的區(qū)別是智能,所以人類的誕生起點是智能。人工智能也可以被視為回到原點的革命,只不過人類的智能是由大自然進化引發(fā)的結(jié)果,而人工智能則是人為回到原點。這是人類對自我的挑戰(zhàn),技術(shù)發(fā)展必將引起一系列思維、邏輯、社會的變化。人類在試圖給自己帶來新的能力和便利的同時,也會不可避免地遭遇不少困擾。

智能時代的教育變革

問:當前人工智能正逐步滲透到社會、經(jīng)濟、生活的方方面面,也正在醞釀著教育的一場新的更大的革命。您認為在智能時代,教育面臨著哪些新課題?

王珠珠:隨著人工智能的發(fā)展,教育會發(fā)生哪些變化?也許我們現(xiàn)在還不能很清晰、完整、準確地回答這一問題,但我們必須要去面對、去思考。

學習是人的社會化過程。人不僅向書本學習、向老師學習,而且要在社會生活中學習。人是帶著自己過去的所有的經(jīng)驗、所有的認知結(jié)構(gòu)來學習的。但是,在智能時代,我們將面臨很多新的課題,包括誰來教?教師要教什么、怎樣教?學生要學什么、怎樣學、向誰學?以前我們的學習,都是從最基本的知識開始的。今后,機器人成為與人共生的社會生態(tài),但機器人產(chǎn)品是已經(jīng)“學習”過了的,可以不用從開始學習。即使機器人需要從開始學習,也會像AlphaZero那樣,比人學得快得多。那么,對于孩子和成人而言,應該學什么?哪些不用學只需問機器人就行了?哪些一定要學?在什么成長時間學?我們各個學習階段又該學什么、怎樣學?這些都成為需要我們?nèi)ニ伎己脱芯康恼n題,只有這些問題有了解答,我們才能在人與機器人共生的生態(tài)中獲得自為。

問:請您具體談一下在智能時代,教育將會在哪些方面發(fā)生變化。

王珠珠:這個問題已經(jīng)有專家的論述。這里我講講個人感受最深的。首先,人的學習方式會發(fā)生重大變化。人們把人類的學習方式分為三種,即正規(guī)教育、非正規(guī)教育和非正式學習。實際上我們現(xiàn)在最大的教育還是在正規(guī)教育上(見圖1)。隨著社會的發(fā)展,非正式學習將成為人類基本的學習形態(tài),或者說是最重要、最普遍的形態(tài)。盡管它是零碎的、碎片化的,但它加起來的總和,一定是大于正規(guī)教育和非正規(guī)教育的(見圖2)。正規(guī)教育主要是學術(shù)的教育。學習方式的變化,將使我們對很多問題的看法發(fā)生改變。今天,一般而言,社會上最精英的人是那些在正規(guī)教育中學到最頂端的人。那么在未來還會是這樣嗎?現(xiàn)在還不能下定論,但可以預見,這種狀況一定會發(fā)生改變。

有這樣一個事例和大家分享。有個幼兒園小班的孩子,只有三歲。有次爸爸有事不能來接他放學,就讓一個叔叔來接他,這事也已經(jīng)告知了老師。但是這孩子的安全意識太強了,雖然認識這個叔叔,但他就是不跟叔叔走。就在僵持不下、老師一籌莫展的時候,孩子自己提議通過微信視頻和爸爸確認此事,由此使問題得以最終解決。“視頻確認”的方法不是老師教他的,而是他在社會生活中習得的。由此可見,非正式學習將會越來越成為人學習過程中很重要的一種形式和要素。同時,這也引出了以下的第二個變化。

>>圖1

>>圖2

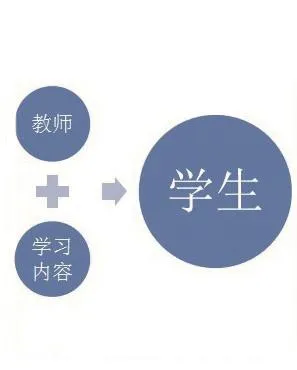

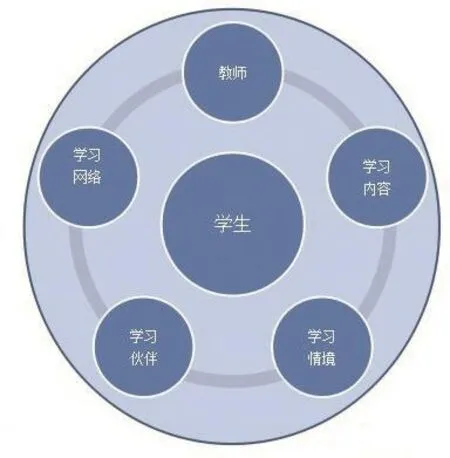

其次,知識獲取途徑會發(fā)生變化。以前的教育三要素,是教師、學生和學習內(nèi)容。教師將知識進行“消化”、設計以后,通過恰當?shù)姆绞絺魇诮o學生(見圖3)。現(xiàn)在,我們強調(diào)以學生為中心,各方面都要和學生的學習發(fā)生關(guān)聯(lián)。學生的“老師”不一定只是學校中的教師,也可能是家長以及身邊的社會人士等。學生的知識源在變,知識接收渠道也在變,所以強調(diào)以學生為中心的學習比以往更有現(xiàn)實必要性和緊迫性(見圖4)

>>圖3

>>圖4

在學習過程中,人會有很多學習伙伴,包括同齡人和非同齡人,當然也可能有機器人。如某農(nóng)村學校進行過實驗,在沒有老師教而僅靠英語機器人輔導的情況下,孩子們在測試中考了70多分。因此機器人陪伴的學習,也將成為一種學習方式。而學習網(wǎng)絡也將發(fā)生改變。互聯(lián)網(wǎng)不僅連接了知識、信息、人,還連接了很多關(guān)系,連接了人際,連接了興趣。我們是利用互聯(lián)網(wǎng)建立起一個網(wǎng)絡關(guān)系,這個網(wǎng)絡關(guān)系,就成為我們的學習網(wǎng)絡。學生通過各種途徑去學習,每一個途徑都會對他產(chǎn)生非常重要的影響。在中央電教館舉行的相關(guān)比賽中,許多老師都講到,“我在和學生的共同學習中完成了某某教學任務”。這是智能時代背景下,教育思想轉(zhuǎn)變的一個非常重要的表現(xiàn)。師生共建學習情境,在情境中學習,將成為智能時代教育的重要特征。

>>圖5

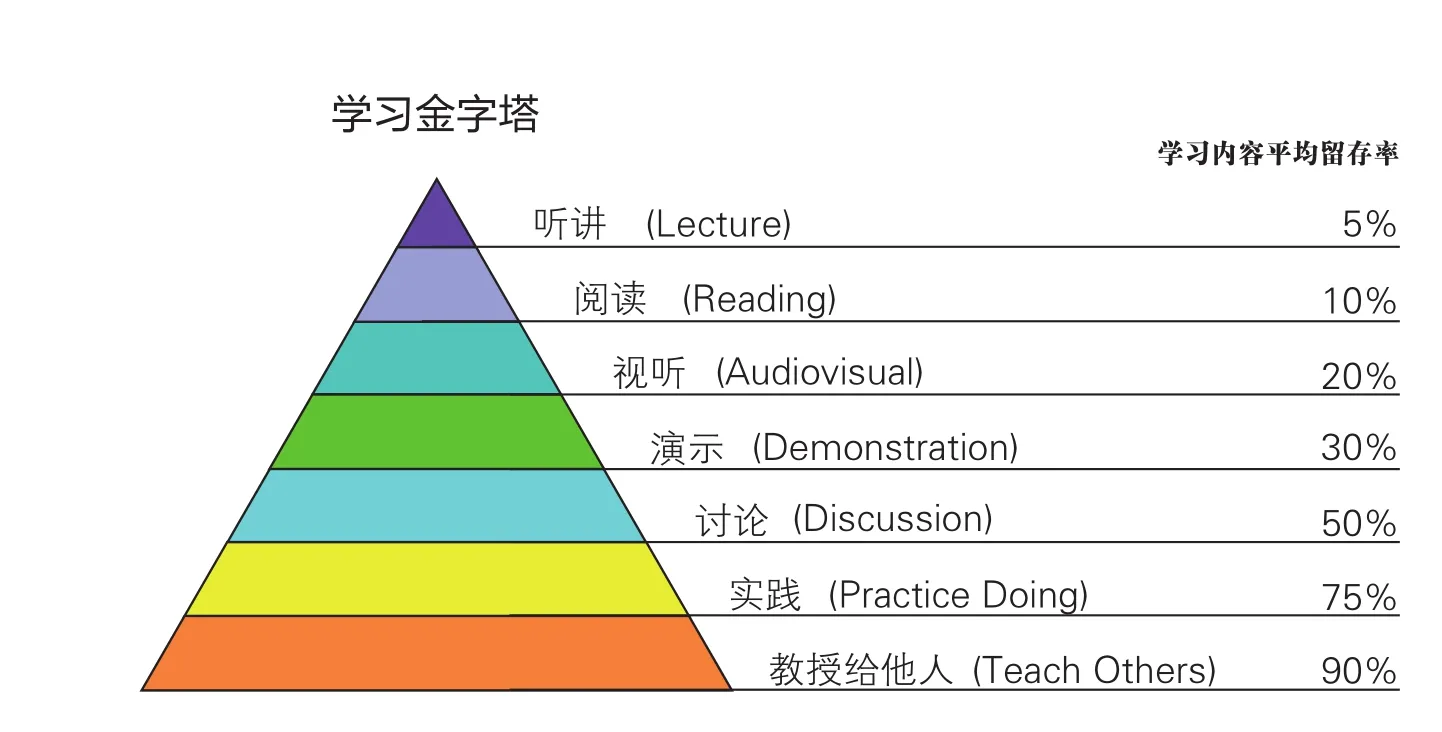

第三,教與學的行為將發(fā)生變化。相信廣大教育工作者都對“學習金字塔(Learning Pyramid)”很熟悉(見圖5)。“學習金字塔”說的是,運用“聽講”這種我們最熟悉、最常用的教學方式,學習效果是最低的,兩周之后,學習內(nèi)容的留存率僅為5%;通過“閱讀”,兩周之后,學習內(nèi)容的留存率為10%;通過“視聽”,兩周之后,學習內(nèi)容的留存率為20%;通過“演示”,兩周之后,學習內(nèi)容的留存率為30%;通過“討論”,兩周之后,學習內(nèi)容的留存率為50%;通過“實踐”,兩周之后,學習內(nèi)容的留存率為75%;通過“教授給他人”,兩周之后,學習內(nèi)容的留存率為90%。由此我們可以看到,學習內(nèi)容的留存率不足50%的幾種學習方式,都是被動學習或個人學習;而學習內(nèi)容的留存率達到或者超過50%的幾種學習方式,都是主動學習或參與式學習。在智能時代,由于知識源和知識傳播途徑的變化,主動學習和參與式學習將成為學生學習的重要方式。教師的教,不僅要直接傳授知識,更多的是要把握學生的學習情況。教師因人工智能的應用,可以通過更為準確的測評數(shù)據(jù)來衡量教學效果,對每位學生的學習有更深入的了解,進而對教學加以改進,為學生提供有針對性的學習指導和幫助。

此外,我認為,除上述變化需要我們?nèi)リP(guān)注外,還有一些問題更值得研究。一是人類應該學什么?學習起點在哪里?這是關(guān)于學習內(nèi)容的。二是各行各業(yè)的專家如何產(chǎn)生?如何成長?這是事關(guān)人才成長規(guī)律的。三是社會分工靠什么機制完成?這是關(guān)于社會結(jié)構(gòu)的問題。以前教育擔負著提供人力資源和形成社會分層、分工的職能。將來很多工作都會交由機器人來做,那么社會分層和分工靠什么機制來完成呢?可以說,智能時代的到來,從學習規(guī)律、人才成長規(guī)律、社會發(fā)展結(jié)構(gòu)等方面都對教育提出了非常嚴肅的課題,我們對此必須超前認識,主動研究。

智能時代教育面臨的風險

問:人工智能的快速發(fā)展把人類歷史進程推向了一個前所未有的新階段。我們既要將人工智能的優(yōu)勢充分發(fā)揮出來,同時又要防范一些潛在的風險。對此,您怎么看?

王珠珠:人們認為,將來人與機器也是有“分工”的。機器的智慧是對數(shù)據(jù)的傳遞、收集、處理,對信息的綜合、分析、決策;人的智慧是面對錯綜復雜的事物時,能夠做出科學、準確、靈活、明智的判斷與決策,有所發(fā)現(xiàn)、有所創(chuàng)新。人們期望,智慧教育將機器的智慧和人的智慧有機結(jié)合,通過智慧的技術(shù)解決低層次問題,促進人的高級智慧和高階能力的形成。在這樣一個人機共生的社會中,我們都希望促進人的高級智能、高階智能的發(fā)展,去不斷創(chuàng)新。那么,重要的問題就在于人能不能控制機器智能的發(fā)展或生長。在沒有比較確切的答案之前,我們要對“強人工智能”在教育中的應用亮黃燈和紅燈,對“弱人工智能”亮綠燈,更多地關(guān)注弱人工智能領(lǐng)域,使它能夠發(fā)揮最大的提升學習的效益,等待“強人工智能”技術(shù)的成熟,也就是要對先進的但相對不成熟的技術(shù)亮黃燈和紅燈,對先進的成熟技術(shù)亮綠燈。

我的第二個觀點是,不能因為機器學會學習就弱化人類的學習。心智和我們的腦(身體)緊密相關(guān),心智受到腦中發(fā)生的生物過程的影響和限制。我們的每一種思維和行為都有發(fā)生在腦中的生物過程相伴,腦中不同的小社區(qū)組成了不同的回路,對應著我們的心智和各種行為。這個生物過程取決于先天的基因和后天環(huán)境不斷地相互作用。如果在相應階段沒有讓孩子產(chǎn)生相關(guān)的思維連接的話,他就不可能成為一個智者。因此,我們還不能一味地說有些東西機器會了,人就不用學了。

同時,多元智能理論告訴我們,每個人在語言智能、邏輯智能、空間智能、運動智能、音樂智能、人際智能、內(nèi)省智能、自然智能等方面都有差異,都有各自的優(yōu)勢,不能因為機器學會學習就忽視人類的學習的差異。尤其需要注意的是,在智能時代,保證信息數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡安全的任務比以往任何時候都更加重要和艱巨。

我們的體會是,今天我們已經(jīng)進行的時代,是經(jīng)濟社會對教育提出最全面最深刻需求的新時代,是教育發(fā)展需要解決的問題最集中最復雜的新時代,也是信息技術(shù)提供巨大可能性的新時代。所以,回應時代呼喚、解決教育教學問題的過程,就是創(chuàng)造未來教育的過程。我深深地感到,智能時代的教育不在我們的頭腦里,而在我們的實踐中。