從“造園論”看巴瓦建筑中的空間營造

顧曉潔

(平頂山學院, 河南平頂山 46700)

杰弗里·巴瓦是斯里蘭卡地域主義建筑師,他的很多建筑作品都在探究建筑與自然之間的關系,他對建筑空間營造關心的是如何有力地將自然融入建筑,將室內外建筑與場地邊界變得模糊。這種模糊的處理手法使建筑巧妙的結合地形,形成了連續、和諧的環境整體,并形成空間“樂趣”之處。這和中國傳統的造園手法有著異曲同工之妙。

“造園論”是具有現代科學意義的造園學系統理論,它的思想核心是人們的自然觀念,雖然建筑和園林分屬于兩個不同的學科,但是它們之間又存在著千絲萬縷的聯系,所以筆者嘗試運用中國傳統的“造園論”中一些經典的空間設計手法來解讀巴瓦一些熟為人知的經典作品。本文將會從四個方面展開分析。

1 征服自然 順應自然

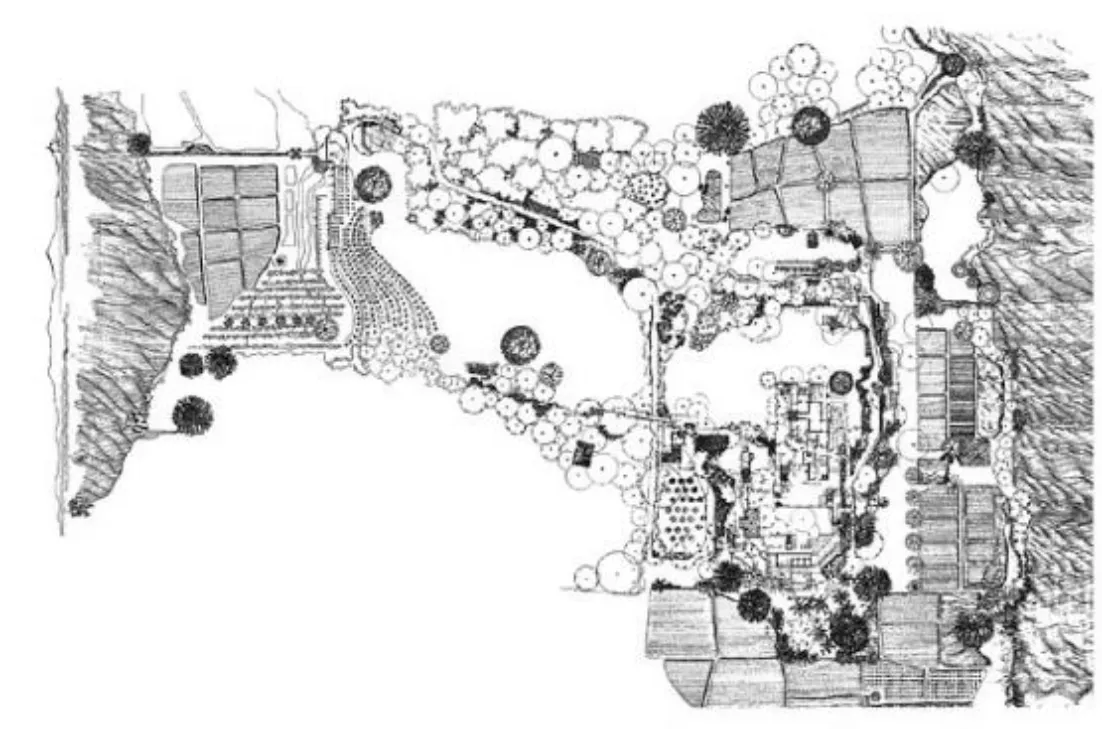

中國園林講究“高度的自然精神境界”,在造園過程中旨在將有限的空間與無限的自然空間相貫通。在巴瓦諸多作品中,善于將建筑與自然有效地融合在一起,建筑如同是自然生長出的,給人帶來宛如陶淵明所描繪的“采菊東籬下,悠然見南山”怡然自得。盧努甘卡莊園——“園林式”的住宅,在這里許多被建筑或者構筑物和自然植物之間圍合又似沒有圍合的場所形成了流動的、連續的趣味空間(圖1)。與此同時,莊園的鋪地,從廊下的陶磚到檐下的粗卵石,再到院中的細沙,將當地人的生活方式融入空間的過渡之中,呈現出的是一種對待自然的態度。

圖1 盧努甘卡莊園平面

巴瓦在坎達拉瑪遺產酒店選址時就選擇了一塊地勢坎坷、充滿懸念和神秘感的狹長山脊。通過設計將酒店與山石巧妙地結合在起來,既保護了自然環境又能創造出一個“長在巖石上”的奇特休閑度假體驗。原生態的巨石與墻體圍合成了主要的通道,人仿佛進入了古老的山洞,穿過通道即是豁然開朗的山林湖泊,這樣奇特的體驗式旅游,讓旅客樂而忘返,充滿了神秘色彩(圖2)。

圖2 坎達拉瑪遺產酒店

2 景以情合 情以景生

造園中的“情”與“景”著重敘述的是人生活在其中的情境,它包含著生活在園中之人的活動和感情在內。而針對自己的作品,巴瓦曾寫道:“當人們感受到樂趣,就如同我在設計和建造房屋時感受的一樣時,我發覺這些根本無法用分析的、條條框框的方法來描述其確切步驟……”巴瓦這一觀點恰恰又和造園中的“情景論”不謀而合。“情景”這個詞可能并沒有出現在巴瓦設計的文字理論表述中,但是我們可以從他的作品中感受到情景合一的意境以及飽含情感獨特的空間體驗。

而盧努甘卡莊園的設計就是他將自己對歐式建筑的獨特情結與斯里蘭卡本土地域文化的一種巧妙融合(圖3)。將歐式小屋與本土傳統的柱廊、騎樓小庭院等元素揉合在一起,更是在小空間中運用一些斯里蘭卡式的陶罐、雞蛋花等景觀道具的組合,使身處于莊園內的訪問者感受到禪境給心靈帶來的力量和舒緩效果。巴瓦在詮釋的是住宅、園林、景觀和主人之間的關系,使莊園本身成為了一個容納記憶的場所。很多評論家說,巴瓦自宅的設計過程其實是他在學著如何跟盧努甘卡莊園相處,他們就像一對扶手偕老的伴侶。

3 實以形見 虛以思進

中國園林在造園時往往追求自然的完美,力求打破形式的上和諧性與整體性,這就是“造園論”中經典的“虛實論”,即虛實結合。對中國古典園林來說,“實”是園林景境直接呈現給游人的具體的、可感知的景物的形象;“虛”則是景境間接提供給游人的,要經過想象才能把握或領略的“象外之象”,也就是意象和意境[1]。 這種虛實結合營造景境的手法在巴瓦的設計中也處處可見。

巴瓦在設計燈塔酒店時,在酒店內部設置了一部圓形樓梯,樓梯在一群渦卷的荷蘭和僧伽羅戰士的雕塑中盤旋而上,扶手處用鐵藝還原了角斗場的景象,讓旅客在通過幽暗、刀光劍影的樓梯之后到達寬闊平臺看到呼嘯而來的海浪時,有一霎間滄海桑田的感觸(圖4)。這種欲揚先抑的空間處理手法,給旅客帶來了新奇的情感體驗。

圖3 盧努甘卡莊園

圖4 燈塔酒店

本托塔沙灘酒店的二層設置了中央水亭,水面不僅映射了周圍全部的環境景色,并且反射的光線將視野給照亮(圖5)。通過樓梯過渡到豁然開朗的空間,使人產生不知身在幾層的空間迷惑,這種敞亮的院落空間平穩地落在大地之上,錯覺讓人對中庭之下、基座之內的隆起的土壤產生知覺和想象。

圖5 本托塔沙灘酒店二層中庭

4 因借無由 巧于因借

“借景”是中國明代造園學家計成,在他的傳世名著《園冶》中創造的一個造園學的特殊名詞,是造園論中一種擴大空間的設計手法。張家驥先生曾在《中國造園論》中說:“園外有景可借,要借的巧妙,不是在建造之中,更不在建成之后,而須要在建園之初”[1]。這些靈感往往來自設計師自身對場地的認識和理解。

盧努甘卡莊園的用地,橫跨兩座低矮的山丘,靠近附近的一個鹽水湖。巴瓦巧妙的借用這種地勢制造了兩處主要的景觀,從莊園向南眺望,可見遠處小山上聳立的佛塔,而北側清理遮擋視線的植被,可以欣賞到波光粼粼的碧藍湖水。不僅如此,在坎達拉瑪遺產酒店的設計中,我們也可以看到巴瓦將主體建筑物簡化到只剩框架,巧妙地運用這些特殊的框架取景,將山脈、湖泊、霧靄、叢林等景色全部都捕捉定格在游客眼前。建筑物在自然風光的面前,只能充當取景器,化身為觀景臺(圖6)。這些空間處理手法和“造園論”中的借景又是一種巧妙的不謀而合。

圖6 坎達拉瑪遺產酒店內部

5 結束語

在巴瓦的多數作品中我們能讀出他喜歡在建筑中運用一種簡約的敘事方式,將人投入景觀的畫面,又拉出到精神的享受之中。對于巴瓦而言,他所營造的所有物質空間組織僅僅只是為了適合身心的愉悅。

當下的建筑設計中,我們往往只考慮建筑基地的環境和建筑自身的功能,而忽視建筑與周圍自然山水的有機聯系,可謂是雖在其中而實在其外。筆者嘗試運用中國傳統造園論中的空間設計手法來解讀杰弗里·巴瓦的經典建筑作品,是希望能夠在其中尋求一些建筑與自然環境融合處理方法上的共鳴。