地鐵車站結構擴建改造頂板接口方案分析

劉昕銘, 王佳慶

(中鐵二院工程集團有限責任公司, 四川成都 610031)

我國城市軌道交通行業正處于快速發展建設時期,不斷有新的城市軌道交通線路投入運營。新線路的開通,不僅使網絡拓撲結構更加復雜、網絡覆蓋范圍不斷擴大,而且促進了軌道交通客流的增長[1]。

既有車站在規劃新增線路接入的情況下,可能出現換乘客流量達到甚至超過設計遠期換乘客流量的情況。既有車站運營承載能力不足、客流交叉干擾等問題,嚴重影響了乘客的正常出行和運營安全。為提升換乘功能,對既有地鐵車站結構進行擴建改造,利用新增站廳面積科學合理的引導客流,可以有效解決車站內擁堵、提高換乘效率。

1 工程概況

成都市軌道交通火車南站為三線換乘車站,已運營1號線與在建7號線之間通過站臺“T字”換乘,1、7號線與在建18號線之間通過通道換乘,地鐵車站同時與鐵路車站、公交樞紐之間通過通道換乘。

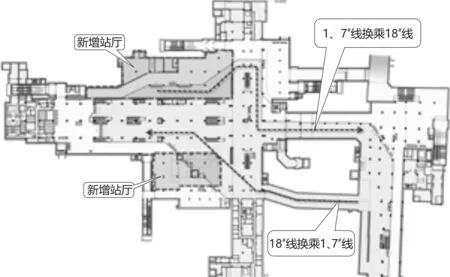

7號線設計時已充分考慮1、7兩線之間的換乘客流,且車站主體結構已實施完成。由于18號線建設時序提前且定位為8A編組的機場快線,結合成都市成都火車北站封閉改造引起火車南站功能調整,導致客流規模及車站性質發生了重大變化。基于三線換乘客流特點及換乘客流量的分析,1、7號線車站需破除已建成站廳層側墻,與新建地下1層站廳層連通,達到提升換乘功能的目的(圖1)。

圖1 改造后車站總平面

火車南站換乘功能提升工程涉及擴建改造部位較多,本文選取具有代表性的1號線主體結構改造部分為研究對象,結構基本情況如表1所示。

2 結構改造方案

既有車站頂板與側墻均承受著垂直于結構面的水、土壓力,墻、板節點處為剛性支座,結構側墻上未預留遠期開孔條件。既有結構側墻打開與新建負一層結構連通后,原結構的荷載邊界條件和約束邊界條件發生巨大變化。側墻大面積鑿除后,頂板邊跨靠側墻一側的支座由固支變成了近似鉸支。因此,若新舊結構接口方案設計不當,不僅會造成原結構的破壞,還會導致接口處漏水、新舊結構無法有效連接,對后期運營維護及結構安全造成巨大隱患。

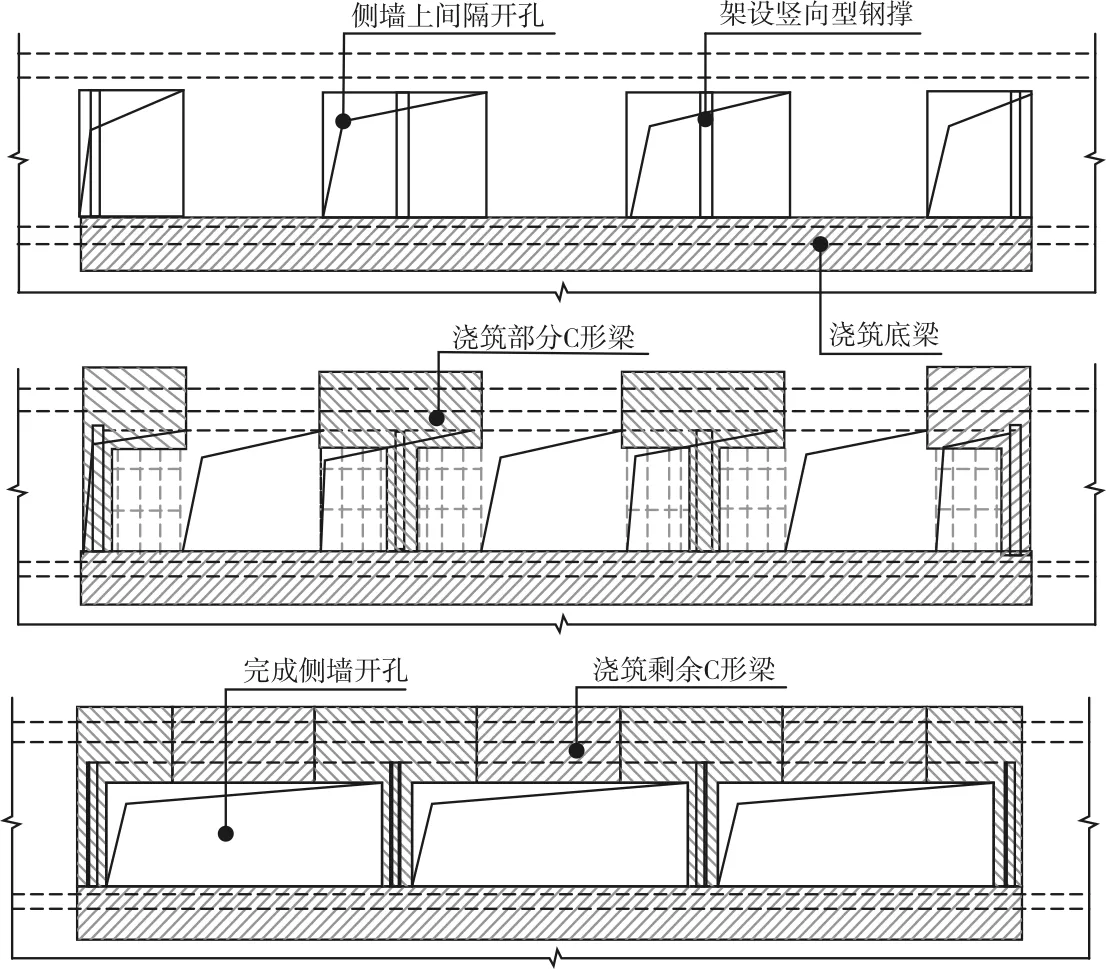

表1 擴建改造結構基本參數

2.1 結構改造原則

(1)擴建改造工程的主體結構部分,設計使用年限為100 a。地下結構根據環境類別,按設計使用年限為100 a的要求進行耐久性設計[2]。

(2)結構設計應保證在施工及正常使用期間具有足夠的強度、剛度、穩定性和耐久性。結構設計時分別按施工階段和正常使用階段進行結構計算。并根據結構類型、受力條件及耐久性要求,考慮相應的結構構造處理措施。

(3)車站結構凈空尺寸應滿足車站建筑限界、使用功能和施工工藝等要求,同時考慮施工誤差、結構變形和位移的影響。

(4)結構的安全等級為一級,在進行承載能力計算時,其重要性系數取γ0=1.1。鋼筋混凝土結構的最大裂縫寬度允許值為0.2 mm[3]。

2.2 結構改造方案

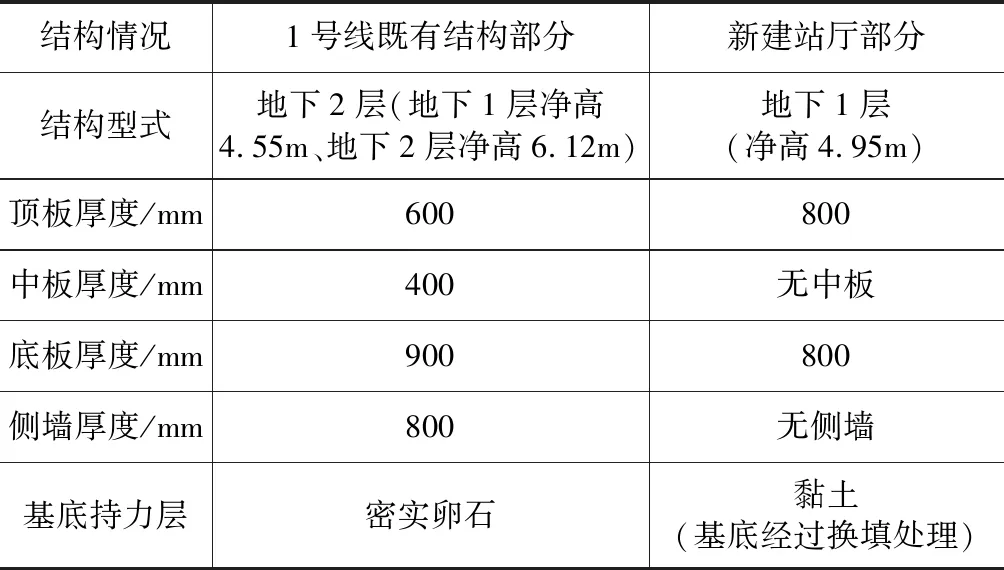

結合設計原則及工程實際情況,本工程采用方案一的“C形梁”接口型式,而普通地鐵工程中多采用設置變形縫的方案二接口型式,典型剖面如圖2所示。

圖2 結構改造方案典型剖面

2.2.1 方案一

新舊結構之間通過“C形梁”剛性連接,既有結構側墻的鋼筋通過“分步分塊”破除后錨入新澆筑梁內。新作結構柱橫跨新舊結構,與底部接口梁整體澆筑,新舊混凝土結合面通過表面處理增加結構整體性,原車站采用外包防水,改造后防水材料連續鋪設。

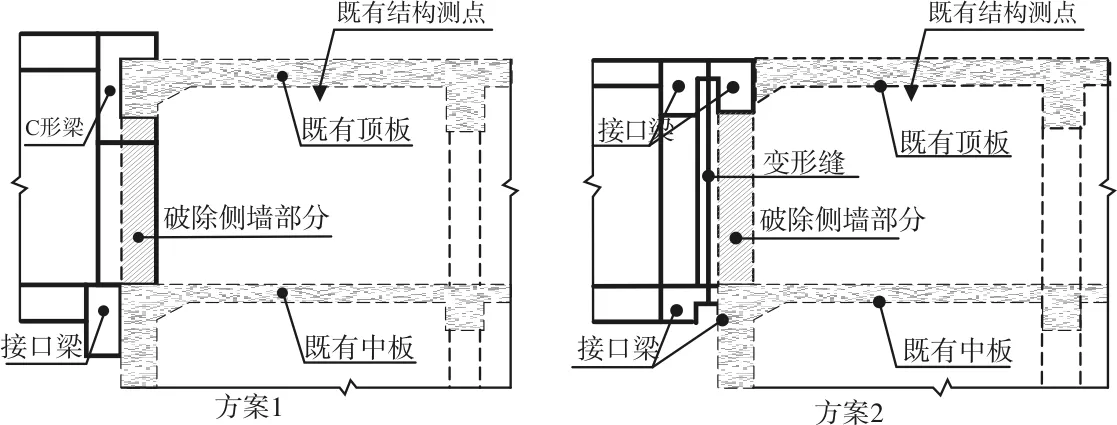

(1)“分步”是指大面積的鋼筋混凝土采用線拉繩具切割破除,剩余0.5 m人工風鎬破除,將原結構鋼筋留出。“分塊”是指單次破除4~5 m范圍側墻,待接口梁、柱施工完畢后破除剩余側墻,最終接口封閉,側向開孔形成。

(2)“C形梁”需與既有結構共同受力才能最大發揮其作用,界面處理的措施如下:①清除垃圾、表面上松動的砂石和軟弱的混凝土層,表面鑿毛處理(鑿毛深度不小于6 mm,100 mm×100 mm2范圍不小于5處)。采用壓力水將面層沖洗干凈并充分潤濕(一般潤濕時間不宜小于24 h),殘留在混凝土表面的積水應消除。②施工縫附近的鋼筋回彎時,要注意不要使混凝土受到松動和損壞。鋼筋上的油污,水泥漿及浮銹等雜物也應清除。③應避免直接靠近施工縫已終凝的混凝土邊緣下料和機械振搗,但應對施工縫內新澆筑的混凝土加強振搗,使其結合密實(為確保混凝土澆注密實及新老混凝土結合緊密,澆注混凝土可采用補償收縮混凝土細石混凝土,并在12 h內開始養護)。④施工縫表面應涂刷混凝土界面處理劑或水泥基滲透結晶型防水涂料,并應及時澆筑混凝土。對于水平施工縫,在涂刷界面劑或水泥基滲透結晶型防水涂料后,應在施工縫表面鋪30~50 mm厚的1∶1水泥砂漿。⑤遇水膨脹止水條(膠)應與接縫表面密貼(圖3~圖5)。

圖3 分步分塊破除側墻工序

圖4 分步分塊破除側墻現場效果

圖5 結構改造方案典型剖面

2.2.2 方案二

新舊結構之間設置變形縫,各自形成框架受力結構,先利用“分步分塊”工序改造既有結構,預留半邊變形縫內止水措施,后與新建結構側變形縫連接。與方案一相比,方案二在運營使用時存在滲漏水風險,接口處結構柱占用空間過大也影響整體建筑效果,對既有結構的變形影響詳見下文分析。

3 既有結構數值分析

采用有限元軟件ANSYS建立三維數值模型進行分析計算。分別分析了改造前原結構、側墻分步破除后結構、方案一改造后結構、方案二改造后結構的內力及變形。對兩種結構改造分案進行分析與驗證。

3.1 有限元模型建立

對于地鐵車站結構,通常情況下構件尺寸與車站寬度、長度尺寸相比很小,可利用板(殼)單元模擬結構板、墻,梁單元模擬框架梁、柱,進行簡化計算。本工程關注的重點在于不同接口類型下結構的變形趨勢,接口梁的構件尺寸大、形狀不規律,導致板(殼)、梁單元不再適用,故選用Solid65實體單元進行建模。

為簡化計算量,沿1號線車站縱向中線剖開,取半邊建模,剖面處施加對稱邊界約束條件。為減小邊界條件對計算結果的影響,縱向取連續五跨,分析時僅讀取中間一跨的計算結果。新建負一層結構、接口梁、既有車站結構的有限元模型如圖5所示(限于篇幅,本文僅列出方案一的有限元模型,原結構及方案二省略)。

由于原結構鋼筋錨入新建結構且混凝土表面完成鑿毛、涂刷界面劑等措施,新、舊結構之間接觸面按施工縫考慮,界面節點之間共同受力、變形。Solid65是專門模擬鋼筋混凝土的實體單元,本次計算采用該單元的整體式(鋼筋分布于整個單元中,假定鋼筋和混凝土粘結很好,并把單元視為連續均勻材料),結構參數按GB 50010-2010《混凝土結構設計規范》(2015版)進行取值。

3.2 計算結果分析

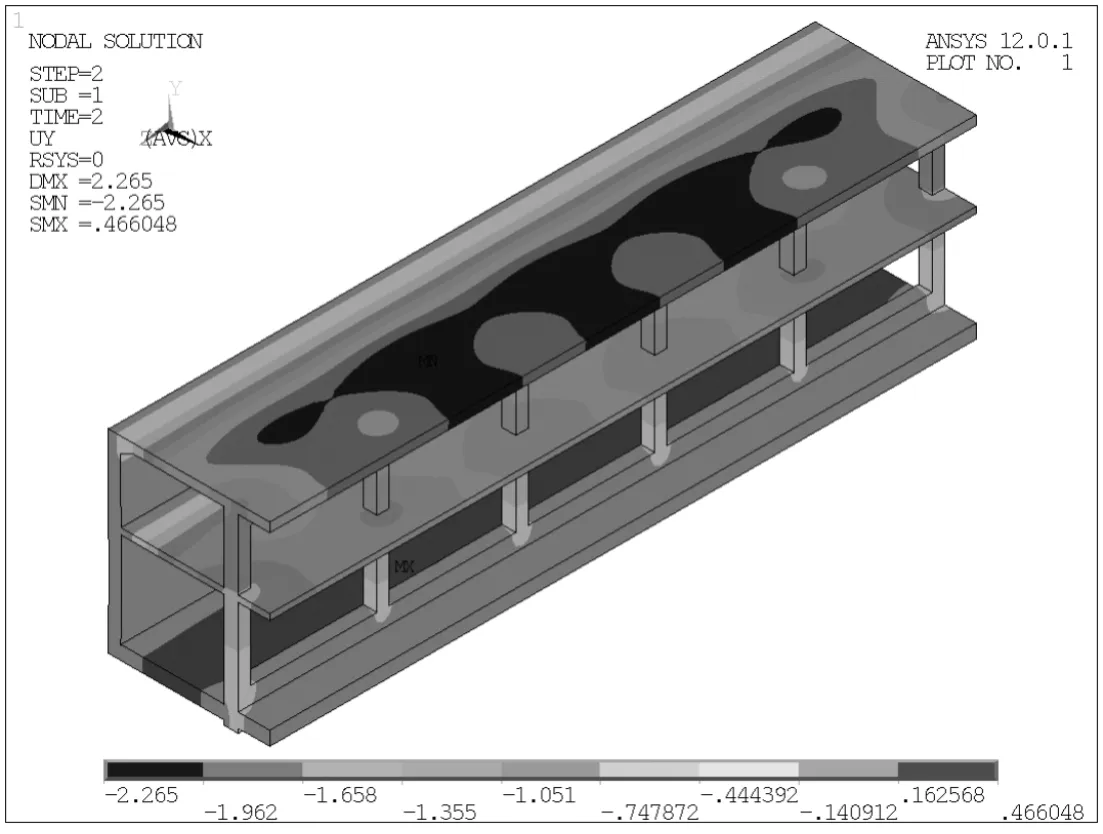

圖6所示為原1號線正常使用狀態下的豎向變形云圖。車站覆土厚度1.5 m,地面荷載按20 kPa計,側向水土壓力按靜止土壓力計算。從圖中可以看出,頂板最大豎向變形發生在邊跨跨中,數值約為2.27 mm。

圖6 原結構變形云圖

圖7所示為在頂板覆土及負一層側土壓力均卸載情況下,既有結構負一層側墻按圖3中間隔破除工序施工時的變形云圖。從圖中可以看出,頂板最大豎向變形發生在側向開孔處對應邊跨跨中,數值約為0.85 mm,小于正常使用狀態下變形值。

圖7 原結構間隔開孔后變形云圖

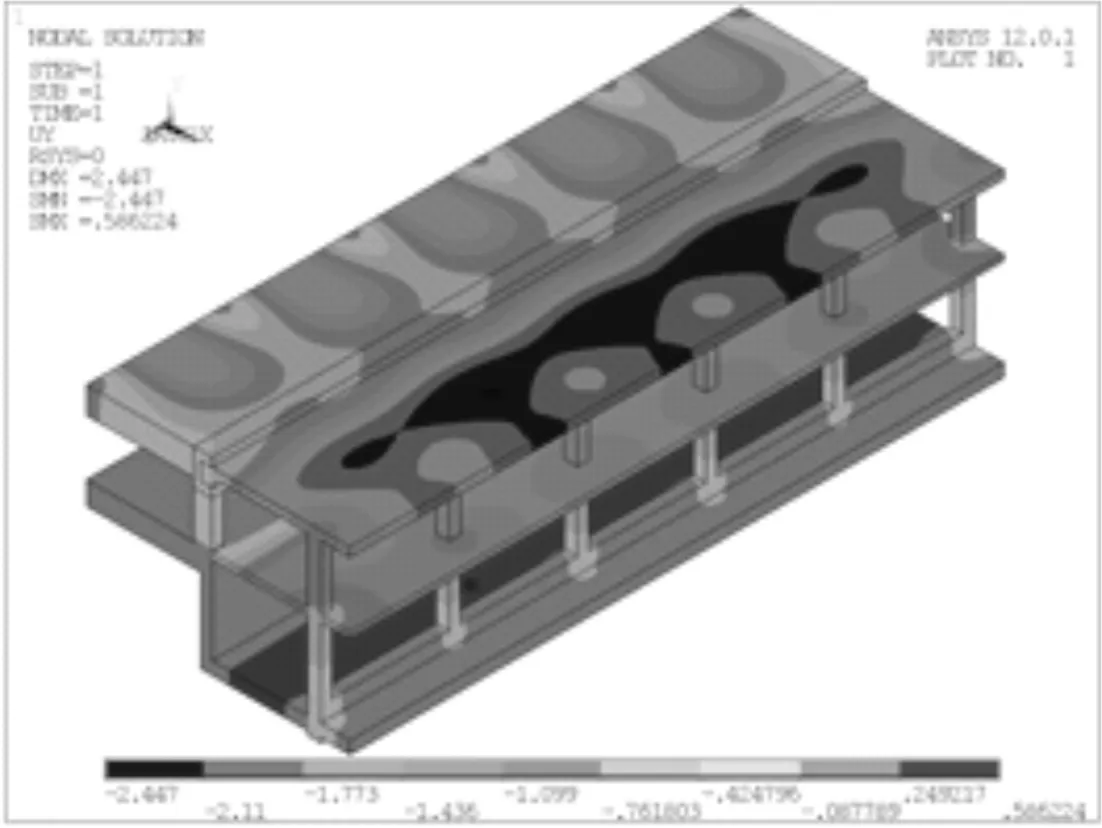

圖8所示為按方案一改造擴建既有車站后的豎向變形云圖。車站覆土厚度1.5 m,地面荷載按20 kPa計,側向水土壓力按靜止土壓力計算。從圖中可以看出,頂板最大豎向變形發生在邊跨跨中,數值約為2.45 mm。

圖8 方案一結構變形云圖

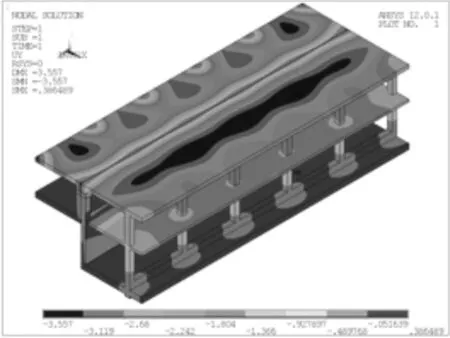

圖9所示為按方案二改造擴建既有車站后的豎向變形云圖。車站覆土厚度1.5 m,地面荷載按20 kPa計,側向水土壓力按靜止土壓力計算。從圖中可以看出,頂板最大豎向變形發生在邊跨跨中,數值約為3.56 mm。

圖9 方案二結構變形云圖

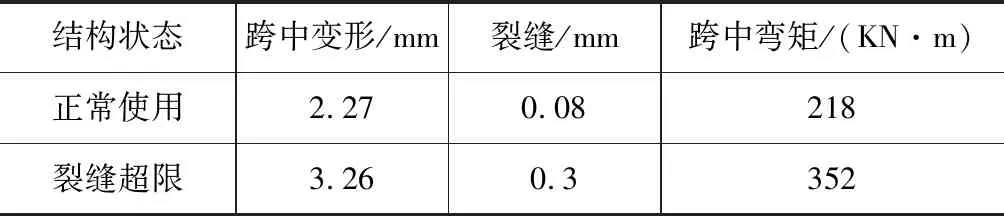

3.3 結構變形控制標準

既有結構的構件尺寸及配筋情況已確定,豎向變形控制值應根據如下思路計算得出:對構件施加荷載試算驗算構件裂縫是否小于0.3 mm→逐步增加荷載直裂縫接近許用限值→讀取豎向變形值。此時的豎向變形為既有構件能承受的最大豎向變形量(表2)。

表2 頂板豎向變形控制值

根據表2,既有結構頂板的豎向變形控制值約為3.2 mm,參考《城市軌道交通工程監測技術規范》,變化速率的控制值定位0.5/(mm·d-1)[4]。方案一的結構變形滿足變形控制要求,方案二的結構變形超出限值,此時原1號線的頂板已超出正常使用極限狀態,需增加頂板疊合板。

此外,建議實測變形的絕對值和速率值雙控指標均超過控制值的70 %或雙控指標之一超過控制值的85 %作為黃色預警;兩個指標均超過控制值的85 %或雙控指標之一超過控制值作為橙色預警;雙控指標均超過控制值或實測變化速率出現急劇增長作為紅色報警。工程施工中,根據監測結果,對以上不同級別的預警提前做好相應的應急預案[5]。

4 結論

本文以火車南站換乘功能提升的改造工程為背景,開展了三維整體有限元計算分析,分別計算了不同接口型式對既有地鐵車站頂板變形的影響,得出以下結論:

(1)對于未預留遠期開孔條件的側墻,大面積連續開孔與新建結構接駁時,頂板采用C形梁的剛性連接比采用變形縫的分離式連接能夠更好地控制既有結構的變形。

(2)在卸除車站頂板覆土的條件下,對車站負一層側墻實施間隔破除,既有頂板、側墻受力及變形均處于正常使用狀態,分析結果為施工方案的選擇提供了直接依據。

(3)地鐵車站擴建改造對既有結構頂板的影響最為重大。在大型換乘樞紐的設計中,設計上應有一定的前瞻性。不確定遠期擴建改造或結構接駁的條件下,側墻中預留暗梁暗柱,頂板考慮后期側墻打開的工況進行受力驗算,用前期少量增加的透氣來避免后期面臨更高的工程風險、投資造價。

目前,改造工程已經完工并投入運營使用,施工過程中監控量測數據與理論計算結果基本相符,該車站多處擴建改造均采用了方案一的接口型式,將既有結構變形控制在構件正常使用范圍之內。該工程的安全實施可為后續類似工程提供參考經驗。