EPB隧道掘進對軟巖地層地表影響分析

陳 卓

(中鐵二局工程有限公司城通分公司, 四川成都 610083)

在城市隧道修建過程中,盾構法隧道施工技術以其獨有的智能化、安全、快捷等特點與優勢,越來越得到廣泛的推廣和應用。雖然盾構法取得了斐然成績,但此法施工不可避免地引起地表沉降。地表沉降過大時,會影響到盾構隧道的安全施工和地表建筑物的正常使用。特別是穿越城市復雜軟巖環境的隧道工程的掘進,易造成施工進度緩慢,經濟損失嚴重等問題,其許多技術難題有待解決。

周尚榮[1]分析了砂礫石地層中盾構開挖面壓力的平衡原理和影響因素,總結了土壓平衡盾構施工土壓力的確定方法和土壓平衡狀態的建立方法以及土壓大小和地表沉降的關系;通過對同步注漿和二次注漿的分析,結合施工工藝及施工材料的選擇分析了盾尾注漿對沉降的影響以及對地表沉降更有效的控制措施。眾多學者和專家利用現場地表沉降的監控量測數據進行地表沉降的曲線擬合,然后利用大型有限元對施工過程進行了三維有限元動態施工模擬,分別得出了擬合沉降曲線和計算沉降曲線[2-5]。張宏博等[6]對隧道穿越建筑物樁基過程進行研究,從變形及力學特性方面,分析隧道施工過程對樁基及隧道結構的影響。王旭[7]利用FLAC3D數值分析軟件建立盾構進、出站工程模型,研究基坑開挖、隧道掘進以及盾構進、出站期間的地表隆沉變化及地應力演化規律。

但目前關于EPB隧道掘進對地表影響分析仍然較少,尤其是在地質條件復雜的軟巖地層。因此,進行土壓平衡盾構模式掘進對軟巖地層地表影響的研究十分必要。一方面解決隧道建設中存在的問題,確保盾構隧道和地表建筑物的施工安全;另一方面進一步完善和發展隧道設計理論與施工技術,為確定合理的土壓平衡盾構掘進參數提供依據,最大限度地減小盾構產生的負面效應。

1 隧道結構設計概況

本文依托工程為城際快速軌道南京南站至祿口機場站1號盾構井段。區間隧道左線設計起終點里程為ZDK0+671.000~ZDK2+669.910,左線長度為1 998.97 m;右線設計起終點里程為YDK0+671.000~YDK2+670.000,右線長度分別為1 999 m。隧道拱頂覆土5.6~19.4 m。該段線路縱坡設計為“W”型坡,最大縱坡 7.5 ‰,坡長913 m,最小豎曲線半徑R=3000 m,隧道拱頂覆土5.6~19.4 m。

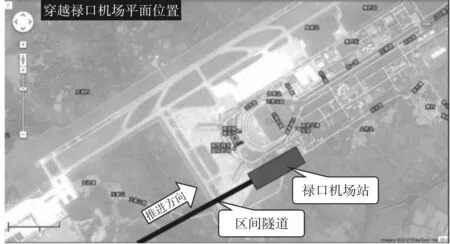

區間需穿越的祿口機場現狀停機坪和滑行道現處于使用狀態,進出港航班較多,社會影響大;且穿越距離長達 370 m,穿越段施工風險較高。盾構區間地面位置和穿越段地面情況如圖1、圖2所示。本文通過對此區間的盾構隧道建模,來研究土壓平衡盾構模式掘進對軟巖地層地表的影響。

圖1 盾構穿越祿口機場概貌

圖2 祿口機場穿越段地面情況

2 地表變形影響因素

盾構法隧道施工引起地表變形的影響因素可歸納為:

(1)土倉壓力。隧道掘進過程中,掌子面很難達到理想平衡狀態,土倉內的土壓力可能小于或大于掌子面土壓力,掌子面前方土體會產生下沉或隆起。

(2)同步注漿效果。由于盾殼有一定厚度和刀盤存在超挖的影響,管片在脫離盾尾時,圍巖與管片外側之間會存在一環形間隙,若沒及時跟上注漿或注漿效果不佳,圍巖將向這一間隙發生位移,而引起地表沉降

(3)出碴量管理。若出碴量大于實際開挖量(乘以松散系數后),或出碴成分包含有盾構機上方地層的特性時,證明已經出現超挖,很可能引起地表坍塌;反之,出碴量小于實際開挖量,則可能引起掌子面前方地表出現隆起。

在施工時,上述影響因素中,土倉壓力、出碴量可以人為控制,而盾尾間隙、土體向盾尾間隙的自然填充及注漿后漿體的分布情況對地表位移影響較大又難以確定。因此,本文采取三維有限元模擬計算盾構掘進時土倉平衡壓力引起的盾構上方的地表變形值,引入不同地層損失率來模擬盾構注漿效果好壞和出碴量多少引起的地表變形值。

3 數值模擬分析

本文采用FLAC 3D顯式有限差分軟件進行三維數值模擬分析,模型范圍為橫向取80 m;縱向取370 m;上邊界取至地表,下邊界取至隧道底部以下30 m。除上邊界以外各邊界施加該面法線方向約束,上邊界為自由面。初始地應力僅考慮自重應力場。管片視為彈性勻質圓環,為體現環向接頭的影響,引入剛度折減系數η(η<1)。模型采用殼單元模擬管片;地層視為服從Mohr-Coulomb屈服準則的理想彈塑性材料,;注漿層考慮為彈性材料,地層和注漿層均采用實體單元模擬。最終的計算模型見圖3。

圖3 三維模型

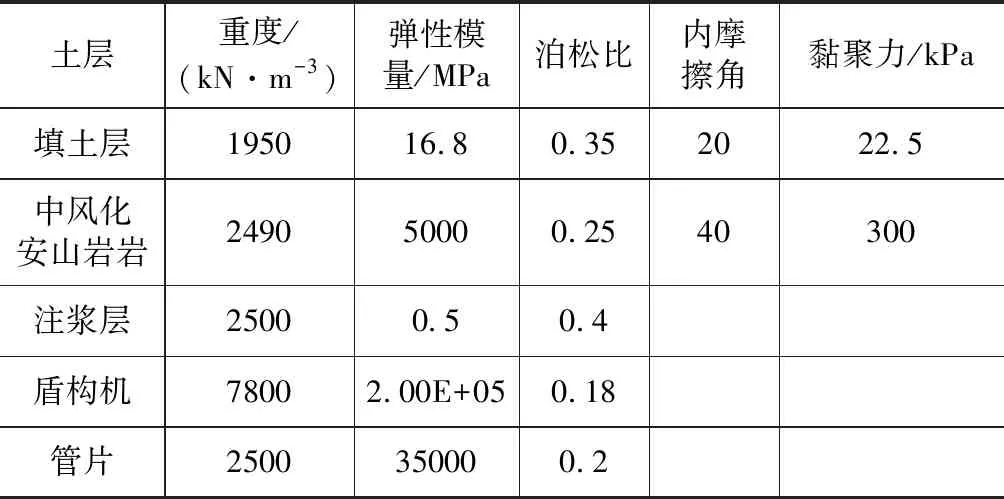

各土層及支護結構的物理力學參數如表1所示。在數值模擬中,土體是典型的彈塑性材料,眾多的本構關系能表征其彈塑性,但其側重點皆不相同,其中Mohr-coulomb屈服準則不僅能反映土體的抗剪、抗壓強度,而且簡單實用。準則中所需土體參數φ和c通過簡單試驗即測得,因此,本文土體選用此本構關系,表達式為:

τn=σntanφ+c

同時,通過庫侖摩擦理論在盾構機身和周圍土體上設置摩擦接觸面,來考慮盾構盾殼與地層的相互作用,在接觸面切向設為摩擦接觸。土壓平衡盾構工作面的穩定主要靠土倉壓力的支撐,土倉壓力的大小對工作面前方土體的影響顯著,是盾構掘進中控制的重點。理論上土倉壓力大小應等于土體的初始側向應力,因此,在盾構施工中,土倉壓力視為梯形分布荷載。

表1 各土層及支護結構的物理力學參數表

4 結果分析

4.1 土倉壓力對地層沉降的影響分析

土倉壓力是盾構施工對周圍環境影響的主要因素之一。本節僅考慮土倉壓力對軟弱圍巖段的地表沉降影響,具體土倉壓力值分別取 0 MPa、0.01 MPa、0.03 MPa、0.05 MPa、0.10 Mpa、0.12 MPa 等6種工況計算。圖4中為不同土倉壓力時的地表縱向沉降曲線。

圖4 不同土倉壓力時的縱向地表沉降曲線

由圖4可知,空倉掘進,即土倉壓力為0 MPa時,在工作面前方15 m處就出現約為5 mm地表沉降,在工作面后方20 m以外,地表沉降趨于穩定,最大沉降值約為42 mm。當土倉壓力為0.03 MPa時,工作面對地表沉降的影響主要集中在工作面前方10 m和后方15 m,沉降值從3 mm增加到18 mm。當土倉壓力為0.1 MPa時,最大地表沉降可控制在5 mm以內,且未見地表隆起。當土倉壓力大于0.1 MPa后,地表沉降已有向上隆起趨勢。

4.2 同步注漿效果對地層沉降的影響分析

盾構施工過程中為防止圍巖的收縮變形卡住機身或土體與機身的摩擦增大,減慢盾構推進速度,刀盤切削輪廓一般大于管片襯砌外輪廓,這種擴大部分稱為超挖。超挖部分一般通過盾尾同步注漿及二次注漿來填充。一般填充難以達到理想的填充量等于超挖量,超挖與填充存在差值,稱為施工中的土體損失量。圍巖與管片之間的間隙將引起圍巖向管片收縮,最終影響傳至地表,以地表沉降的形式反應出來。

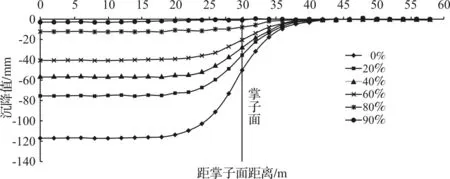

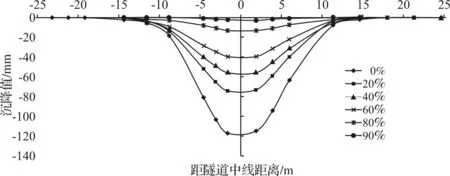

為研究同步注漿效果對地表沉降的影響,選取注漿率分別為0 %、20 %、40 %、60 %、80 %、90 %等6種工況進行計算分析。當盾構在軟弱圍巖中掘進時,根據計算結果,6種工況下的掌子面前后地表沉降規律及單洞橫向沉降槽分別如圖5、圖6所示。

圖5 不同注漿率下的縱向地表沉降曲線

圖6 不同注漿率下的單洞橫向沉降槽

由圖5可知,盾構施工引起的地表沉降范圍集中在掌子面前方10 m、后方15 m范圍之內,且隨注漿率的增加,影響范圍減小,沉降量值減小。

具體的各個注漿率下的計算沉降值詳見圖6的橫向沉降槽分布。圖中顯示所有沉降槽均呈正態分布。顯然,注漿率越大(注漿效果越好),地表沉降越小。

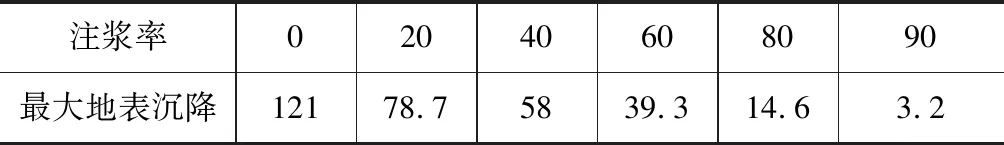

不同注漿率下的最大地表沉降值見表2。從表2中看出,在不進行同步注漿的情況(注漿率為0)下,最大地表沉降121 mm,遠遠超出地鐵施工地表沉降控制標準;而在注漿率超過80 %以后,最大地表沉降在14.6 mm以內,施工風險處于可控狀態。

表2 不同注漿率下的最大地表沉降值 m

4.3 出碴量對地層沉降的影響分析

盾構機出碴量過大或過小造成的地表變形值,難于用基于連續體假設的有限元來模擬計算。出碴量小于理論開挖量,即進入土倉的碴土多于輸出量,則必然使土倉土壓增加;出碴量大于理論開挖量,要么土倉壓力出現下降,要么盾構前上方的土層進入土倉,即碴土成分包含有非盾構機所在土層的其他成分。對于后者也可以理解為出現了大的地層損失,很容易引起地表塌方。

盡管出碴量對地層沉降的影響難以用數值計算模擬分析,但是對該因素的控制目標是很明確的,盡量使出碴量等于理論開挖量,且該因素的現場控制一直以來都是一個重難點。為使出碴量控制的更為合理有效,從測量管控單位長度上進行改進:以往一般以一環管片(約1.5 m)的出渣量進行測量核對控制,本工程中要求體積測量按每掘進10 cm的出碴體積(填滿碴車程度)控制,基本可以達到實時測量的效果。

5 結束語

(1)盾構掘進時,地表沉降影響范圍在工作面前15 m,后方20 m范圍內,隨著土倉壓力的增加,地表沉降減小,同時掘進對地表沉降影響范圍減小。對于土壓平衡盾構機而言,當土倉壓力等于或略高于掌子面土壓力時,地表的變形值很小。當土倉壓力大于掌子面土壓力時,地表隆起值增大;反之,當土倉壓力小于掌子面土壓力時地表沉降值增大。因此,盾構掘進時,減小地表變形的主要有效方法之一就是控制好平衡土壓。

(2)盾構掘進造成的地表沉降范圍集中在掌子面前方10 m、后方15 m范圍之內,且隨注漿率的增加,影響范圍減小,沉降量值減小。

(3)在出碴量方面,本工程中要求體積測量按每掘進10 cm的出碴體積控制,基本可以達到實時測量的效果。