從文化復興到文人畫復興

中國文化復興的首要基礎在于民族語文的復興

謝寧:白話文運動的反對者林紓在《論古文與白話之相消長》一文結尾,說過意味深長的話,“吾輩已老,不能為正其非,悠悠百年,自有能辨之者。請諸君拭目俟之。”整整百年過去,今天我們怎么評價白話文運動?

李春陽:林紓的文章題目意味深長,他用了很準確的動詞“消長”,因為自唐宋以來,文言和白話一直并存,共同構成漢語書面語的格局。胡適等大力提倡白話,取代文言,甚至取消文言,這是做不到的,不過抑此揚彼,到一定的時候,消長和起伏的雙方會發生倒置。比如說今天,白話書面語中的文言成分正在逐漸增加,隨著作者和讀者文化素養的提高,這個趨勢越來越明顯。真正高素質的漢語讀者,很容易發現當代人的文字不如古人的文字耐讀,回歸經典與回歸文言是一回事,文言不難學,掌握了它,猶如打開了寶庫。

在書面語中以白話替代文言,是那個激進時代諸多急功近利的重大舉措之一。之所以迫在眉睫,除了胡適所宣布的文言“已死”之外,還有一個重要的考慮,就是他們這些人,包括胡適魯迅,都認為將來拼音文字代替漢字是無疑的,那么為了這一天的早日到來做些準備吧,文言如果寫成拼音,無人能識,所以先變成白話,這是改拼音的前提條件。今天來看,“走世界文字拼音化的共同道路”是錯誤的,只有各種具體的民族文字,沒有什么共同模式,文化多元和文字多元是人類的社會的本來面目。白話文運動所追求的 “言文一致”和“漢語歐化”,認真追究起來,都是一種由誤解而產生的目標,不可能實現。

謝寧:白話文運動的成功是有目共睹的,一百年來它徹底改變了中國人書面表達的習慣和方式,創造了一種新白話的文風,您認為它最大的遺產是什么?

李春陽:新白話的品質和性格,就是今天國人的品質和性格,普遍的缺少涵養,因為人為地隔斷了與古代深厚而偉大的傳統的聯系,這聯系必將得到恢復,但可能需要幾代人的時間。假如沒有外力干預的話,語言的使用,文化的演進,實際上是一個自然而然的過程,從新白話通向舊白話,再通向文言,這個道路是現成的。古代漢語的歷史積累對于現代漢語的使用提供了一個巨大的水庫,每一個使用者都可以自行到這水庫中汲取自我之所需,不論是直接還是間接的渠道,而語言的良好的生態,將造成中國未來的文藝復興,這是我敢于斷言的。使用語言的人,自己于當下的語言狀況不滿,就有改進的愿望,并且能付諸行動。伴隨著古籍的持續普及和各種教育的擴張,語言生態已經開始自然恢復的進程。

謝寧:您為什么提倡民族語文的復興,并認為它是文化復興的首要基礎?

李春陽:以語言的涵養培育道德的涵養,是我的基本思路。當務之要是恢復語言的自然生態,教育機構要為受教育者提供完整的漢語母語經典供其選擇,而不是劃定范圍設置禁區。漢語文字學和音韻學過去稱小學,與經學不同,似乎是服務于經學的工具,實際不然,小學真正學好,是可以等同于科學的,重考據的方法和求真務實的學風,都是從小學訓練中培養出來的。清代的乾嘉學派,在小學上的成就前無古人。戴震把他的小學素養用于解經,就自然而然地拓展了經學的格局和境界。章太炎是有名的國學大師,他一生數次聚徒講學,文學史學經學皆在其列,但他首先是一位人所共知的小學大家。魯迅等人在東京聽他的私人授課,講的不是別的,是許慎的《說文解字》。

文化復興的基礎,首要的是民族語文的復興,普通人母語水平的普遍提高。對于漢字和文言的興趣,在民間已具有廣泛的群眾基礎,是非功利性的追求和民間自發地追求安身立命之本的活動,今天很多人熱衷于宋儒的使命感,喜歡引用橫渠四句教“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平”,其中的末句“為生民立命”,居高臨下,在今天這個人人價值平等的社會中,生發出很多民生與民主的話題。

“文革”結束后,中國歷史進入可稱其為恢復固有文化的時代,這個恢復有某種必然性。文化的根須很深,野火燒不盡,春風吹又生。畢竟數千年文化所化,不可能一朝一夕清除殆盡。國家政策不必鼓勵,只要壓制性政策取消之后,它必然得到恢復。包括固有的道德、宗教、倫理和價值,但這些很難下手。最方便著手者乃是語言文字,每天多識一個漢字,多學一句成語,多誦一首古詩,多了解一個典故,距離直接閱讀古人的書又行進了一步。網絡在傳播古代文化上有積極的作用且方便。尤其是書畫,中國文化本質上是視覺文化,印刷術的發明,是因為我們很早就有這樣的需求,圖文時代先進的電子技術,特別是數字化圖像技術,于中國傳統文化的傳播功不可沒。

通過文字復興而培植民族文化的復興的基礎,是目前容易措手的工作。識字是讀書之開始,增加中學語文教育中的古文比例和難度,把目標定位為初中畢業,能讀懂淺近的文言文,高中畢業,借助工具書讀懂深奧的文言文和中國古代典籍。中學和小學的語文課,要增加難度,融入傳統的蒙學的教學內容,把大量的“小學”內容經過專家的精心編排之后,提高識字的質量和準確性,養成科學精神,提高修辭思維水平。中學很多數理化好的學生不喜歡語文課,認為語文課很虛,思想教育內容所占的比重較大,加之作文鼓勵說一些不是自己的話,如果語文老師處理不當,會傷害學生于這門課程的興趣。語文課,第一可以很科學,有難度,富于挑戰性,第二修辭思維的培養需要自覺,寫作訓練是實實在在的自我表達能力的培養和造就。語文課的復興,對于未來民族文化復興而言,相當于無聲的播種,未來不期然而然的收獲,是一切偉大教育的正途。

文人畫的復興是文化復興的例證之一

謝寧:傳統書畫熱在中國也在悄然興起,您作為一名學者畫家,有何看法?以自身為例,您是如何成功處理學術與藝術兩者的關系?中國畫的文人傳統很深厚,但是它還能夠恢復起來嗎?

李春陽:西洋美術和西洋音樂,都是從宗教中孕育和發展出來的。中國繪畫史,文人畫從唐以后才逐步發展出來,但它的精神氣質卻可以在春秋時期的“仁者樂山,智者樂水”的理念中找到根源。它無疑是后世文人于諸子時代的一種向往之情的表達。

藝術教育的普及,大眾審美趣味的引導和造就,對于民族文化的復興很重要。除了文字涵養之外,我認為最重要者,就是一個人的審美眼光了。一個懂得欣賞美的人,總是一個更有趣味的人,審美價值能幫助我們從功利思想和實用主義泥潭中掙脫出來。

近代漢語白話文的變遷,在我看來,與中國文人畫的變遷是同一幅圖景,是生長在一起的文化生態,經過激進的20世紀蕩滌之后,如今我們還留下多少可以保守之物?反思完白話文,本該反思美術革命或探究宋元畫史,但我想將創作的東西與大家分享,然后再說理論上的事情。

說起文人畫,我從小喜歡繪畫,看見好的作品,難以忘懷。但是看當代的展覽,不知為何,總覺得不太好看,不太耐看,其實大家都有這種不滿足的心理感受。一個時代的審美趣味,很能透露世道人心的真實的狀況,我想原因可能是:我們對自身的文化傳統缺乏真正的理解,又輕率地將西方的觀念生吞活剝。

古人說氣韻生動,這個氣,不能是匠人氣、煙火氣、江湖氣與脂粉氣。藝術既體味分寸也需要辨析清濁,蘇軾之于陶潛,同聲相應,同氣相求,表面看傳承的是趣味,然而藝術背后的認同與追求更為緊要。藝術的這個傳統,要求對傳統的藝術需要抱持最恰當的態度,一代又一代的創新,積累了傳統,創新的傳統是傳統中最有生命力的,向傳統學習創新或為正途。

中國畫的筆墨技法有很強的精神性,筆墨是中國哲學,這個精神需要留存,但是概念可以擴展,與意境的關系可以重建。藝術是終生的自修,師古人之心,得造化之法,需要從中國畫自身的脈絡尋求出路。我的想法是:以現代方式表現傳統意趣,以傳統筆墨傳達現代意境。

謝寧:請您結合您的藝術實踐,說說文人畫的復興路徑。

李春陽:我沒有在美院學習過,第一次進美院,是赴日本多摩美術大學日本畫系做訪問學者,給他們做講座:《看無古今:當代畫家向宋元繪畫學習什么》《學觀中西:水墨墨法的類型與可能性》。我十年前開始自學繪畫創作,沒有停息,我的方法是將中國傳統畫論與宋元古跡盡量對照起來看,看古人是如何評價自己與前朝的作品,看得多就看懂了些什么,看無論如何是重要的。我一直在做實驗,只是大家不知道。“陽春煙景——李春陽藝術展”已經開展。展題來于李白的文章:“陽春昭我以煙景,大塊假我以文章”,作品分為三類:

第一是“大塊文章”,是我的著作《白話文運動的危機》的結語,將它雕刻在兩塊巨大的橡木板上,這是我以藝術的方式對宋版書表達個人敬意的一件作品,文章本身以文言寫就,豎排繁體,通篇沒有標點,正文大字,注釋小字,雕版手工印制在仿古皮宣上,這是中國古人通行千年的書籍印制的最基本方式,將其放大若干倍,所以稱“大塊文章”,也有點開自己玩笑的意思,因為我其實是做學術研究的人。這類作品稱其為裝置也行,實際上還有相同類型的完整系列,限于條件只展出一件裝置。

第二類是橫幅的彩墨實驗,這是展覽的主體,有人開玩笑說簡直是古典意境的圖像學研究,這類畫在日本受到高的評價。日本對來自中國繪畫中的任何創造性的東西、表現性的東西都十分敏感。

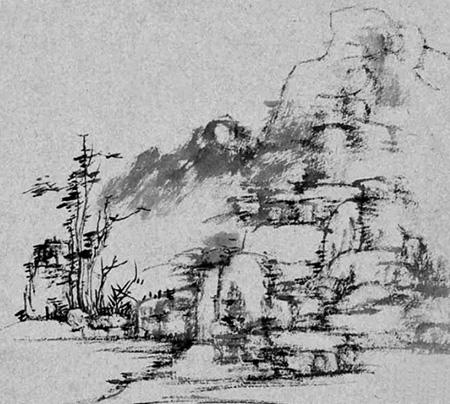

第三類屬于比較傳統的中國山水,顯示筆墨功夫,實驗現代的古意如何來表現,我認為文人畫的復興,需要多種嘗試,不要害怕實驗,努力嘗試建構每一個自我的文化生態與個性自由,在這個充滿激情的時代循序漸進。它畢竟是文化復興的例證之一,值得我們花功夫去探索和總結。

(李春陽,文學博士,中國藝術研究院美術研究所副研究員。)