西游先聲:論唐宋圖史中玄奘“求法行僧”形象的確立?

·鄭 驥·

西游取經故事是以貞觀間玄奘十七載西行求法史實為源頭敷衍開來的。從麟德元年(664)玄奘圓寂不久撰成的《大唐故三藏法師玄奘行狀》(下文簡稱《行狀》),到現存最早的百回《西游記》刻本金陵世德堂刊《新刻出像官板大字西游記》問世的萬歷二十年(1592),西游故事孕育和衍變的歷程長達九百多年。期間經由歷代編創者的改造,各類文本層累嬗遞,相比玄奘取經的歷史本事,文學化的西游故事情節顯著延展,內涵急遽豐富。

在人物形象方面,對取經隊伍和各路神佛鬼怪的巧妙設置和精心塑造,同樣促成了西游故事的經典化。因此,以取經隊伍為重點,有關西游故事主要人物來源衍變的考證研究一直是西游研究的熱點議題。只不過相比孫悟空等更具文學想象色彩、性格特征更顯豐滿,特別是淵源衍變疑問較多的徒弟,逐漸“喪失”西游取經絕對主角地位且人物形象趨于臉譜化的唐僧,在學界關于上述問題的討論中并不具備太強的“話題性”。唐僧形象源自初唐西行求法的高僧玄奘幾成定論,但相關研究似乎只限于這種籠統論說。換言之,以往研究或關注歷史中的玄奘生平遭際,或聚焦文藝中的唐僧人物形象,但都無法圓滿解釋在漫長的唐宋時代,“玄奘”究竟是如何成為“唐僧”的。

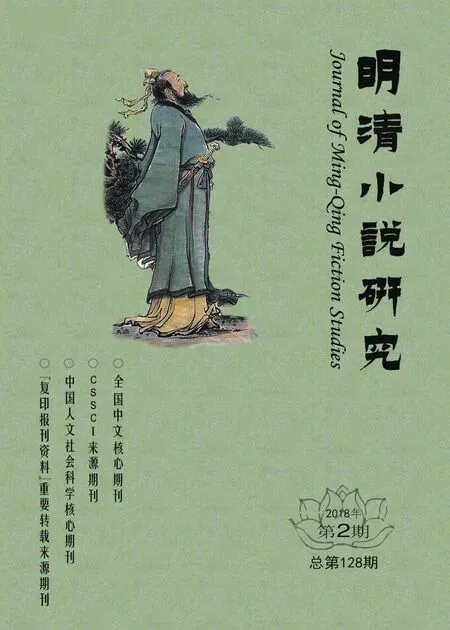

從文本角度看,今存南宋末年刻本的《大唐三藏取經詩話》(下文簡稱《詩話》)自上世紀初進入中國學者視野以來,即被看作現存最早且在西游故事衍變史上具有里程碑意義的文學性文本。《詩話》中唐僧的基本形象,顯然已是一位富有神異色彩的西行取經僧,殊異于《大慈恩寺三藏法師傳》(下文簡稱《慈恩傳》)等歷史文本著力塑造的玄奘莊嚴崇高的圣僧形象。同時,猴行者的出現及其降妖除怪、克難渡險的神力和才智尤引人注目,剔除其中的神異外衣,其實質毋寧是歷史文本中玄奘西行求法所展現的意志品質和賢才智慧在文學文本中的消解和被取代。這一此消彼長的變化同樣是后來西游故事文學化進程的一個重要方面,直至最終形成《西游記》小說中作為婦孺皆知的文學經典存在的那個優柔寡斷、軟弱無能的唐僧。問題是,這種變化是始于《詩話》,還是更早就有端倪?從圖像角度看,自1980年以來,在已正式披露的河西①[如圖1、圖2]、陜北②[圖3]、巴蜀③[如圖4]等非中原地區12世紀初至13世紀前期約10例所謂“玄奘取經圖像”遺存中,取經人已幾乎盡數以求法行僧形象示人,并基本伴有多為猢猻形象的侍從和多見馱經的馬,組成取經隊伍。而很可能作為取經護法神出現的觀音、梵王等形象,則與取經隊伍一起,清楚反映了這批壁畫和塑像記錄彼時彼地流傳的西游故事這一構圖觀念。從上述圖像與《詩話》在主要人物設置上的高度一致性,又不難看出其自成一體的構圖形式已是取經故事文學化的產物,因此相比在歷史和文學兩性上歸屬不明的“玄奘取經圖像”,這里不妨以更能凸顯其文學屬性的“早期西游圖像”一詞重新定名。至于圖像本身,尤其是其中觀音、梵王等看似邊緣但實際上頗具研究價值的角色,我們另有專文討論。圖像藝術既與歷史撰述和文學演繹互生關聯,也有其自成一體的傳播衍變規律,因此除了習見的文圖互證,圖像本身的發生和衍變同樣值得重視。由此先要了解求法行僧是否是玄奘的一貫圖像表現,否則就必須探究早期西游圖像中這一形象究竟是如何從最初的玄奘圖像衍變生成的。

西游故事的孕育和衍變是多種文化現象共同作用的結果,絕不止文學演繹一途。《詩話》的刊行和與之密切相關的河西等邊地早期西游圖像的集中產生,大致都在12至13世紀,這意味著彼時很可能是西游故事最早有系統編創,從而進入“有章有序”時代的關鍵階段。換言之,這一時期正是玄奘求法行僧形象最終確立的時代。因此本文大致以12世紀為下限,從文本和圖像兩方面梳理唐宋時代玄奘形象的衍變,勾勒并還原玄奘“變身”唐僧的歷史軌跡。

一、玄奘西行在唐代凸顯的歷史背景

玄奘(602—664)一生,以貞觀十九年(645)返唐為界,可分西行求法和譯經弘法兩個階段。前者向來是西游文學研究的焦點,但具體到考察玄奘的歷史形象,則不能忽視后者。據《慈恩傳》載,貞觀十九年二月玄奘返唐后在洛陽初次奉見太宗,就曾提出赴嵩山少林寺譯經的請求④。太宗雖未準奏,但同意其“還京就弘福安置”,譯經“諸有所須,一共玄齡平章”;然玄奘又擔心“百姓無知,見玄奘從西方來,妄相觀看”而影響譯經甚至造成過失,故“望得守門以防諸過”,實可見其無心眷戀西行成功所獲聲譽,急盼早日著手譯經。翌年七月,在以極快速度進奏初見太宗時受命所撰《大唐西域記》前后幾天內,兩次上表懇求太宗為其譯經作序,終獲允準;兩年后,太宗、高宗分別撰成著名的《大唐三藏圣教序》和《大唐三藏述圣記》⑤。可以說,在提供了詳實的西域情報后,玄奘與唐王室達成了政治默契,其譯經事業獲得了皇家御制的超高規格。在與皇室最初且具有決定意義的幾番交往后,玄奘終于順利開展大規模譯經,而此后與皇室及朝臣頻繁的周旋往還(多為稱賀謝恩、陪駕顧問之類),實質也是想方設法維系朝廷為譯經保駕護航這一既有默契。很顯然,對玄奘來說西行不過是一種途徑,譯經弘法才是終極目的,不與朝廷合作則絕難實現。玄奘19年間主持翻譯佛典約74部1335卷⑥,形成了鳩摩羅什以來佛經漢譯的又一高峰。同時,憑其印度所學又開啟了名噪一時的中土唯識宗先河。客觀地說,玄奘無疑是中國歷史上首屈一指的譯經和義理高僧。

然而上述種種,卻在后世西游故事中煙消云散,僅僅作為途徑或方法之一存在的西行經歷,在漫長的歷史時期里被無限放大和夸張,逐漸蠶食玄奘本來的歷史面目。我們認為,上述現象的產生除了后世的文學想象和虛構,還首先源于一點,即起碼出于以下幾種原因,相比譯經功績,玄奘西行求法事件在唐人歷史記憶中更顯凸出。

從構成玄奘歷史形象的主要因素看,西行主題的凸顯首先正是由于譯經弘法主題的衰減。劉淑芬曾有長文從高宗朝清洗舊臣、譯業受限、死后改葬、別傳長期不傳、廟塔碑銘長期未立等層面詳盡論述了玄奘晚年的艱辛困頓及其身后的尷尬境遇。玄奘晚年譯經多受掣肘,突出表現為高宗顯慶年間詔于志寧等六大臣監督譯經、隨駕洛陽及回長安后遷居西明寺等事,在長達兩三年的時間里,他失去了慈恩寺組織有序的龐大譯場,甚至幾無人身自由,期間僅譯出寥寥幾部短經⑦。或正因此,玄奘無奈兩次提出離開政治中心,分別請往條件不及慈恩譯場的少林寺、玉華寺譯經⑧。值得注意的是,麟德元年玄奘死后高宗雖表示了哀悼,但隨即敕令“其翻經之事且停……自馀未翻者,總付慈恩寺守掌,勿令損失。其奘師弟子及同翻經先非玉華寺僧者,宜放還本寺”⑨,就此解散玄奘譯場、遣返相關人員,大量未翻梵本也一律封存于慈恩寺。可見玄奘譯經到了后期最多只算勉力維持。失去了皇室的堅定支持,其譯業實際也就失去了在上流社會的廣泛影響力。加之玄奘久居皇家寺院,又不愿百姓“妄相觀看”干擾譯場,一般民眾對其譯經的具體情形大概本就不甚了了。另外,由玄奘奠基、弟子窺基等開創的唯識宗雖有一時之盛,但在華嚴、凈土、禪宗等更趨中國化的宗派并起競爭的局面下,短短三十馀年,傳承三代便迅速衰落。除了教條地傳習印度有宗教義,執著于精密義理而與中國文化格格不入等眾所周知的原因,還須注意的是,窺基、普光等主要弟子和宗派傳人在玄奘逝后多不再參預其他譯場,轉而游方行化或專力注疏,與玄奘在日每受師命往來宮廷不同,他們似乎迅速疏離了政治和皇權⑩。這其實也印證了玄奘晚年以至身后政治上的尷尬處境。其實,當窺基、慧沼、智周等無法承續“不依國主,則法事難立”?這一佛教創立和發展的重要傳統時,不僅自身事跡不顯于后世,宗派傳承更是難以為繼。唯識式微大大消減了玄奘經義大師的歷史形象,這是不言自明的。

其次,玄奘身后,除當時正在編撰《續高僧傳》的道宣等為其作傳外,冥詳《行狀》應屬私撰性質,流傳不廣,故在國內未見其蹤,今僅存兩件日本平安時代寺院寫本;《慈恩傳》更是輾轉流散,直到垂拱四年(688)年才由彥悰整理成書。而在開元以前,上述幾種早期玄奘傳記或都未能入藏流傳?。換言之,在玄奘死后數十年內,有關其生平和成就的權威歷史文本并未在社會上廣泛流傳。又據劉軻《大唐三藏大遍覺法師塔銘》,興教寺玄奘塔年久失修“荒涼殘委”,大和二年(828)安國寺僧義林以“塔上有光,圓如覆鏡”名義請旨重修,直到開成二年(837)應義林弟子令檢所請,才有劉氏此銘?。可見此前尚無玄奘碑銘行世。本來,時人通過權威的歷史文本可以深入了解玄奘生平,尤其是充分認識其返唐后嘔心瀝血、孜孜以求的譯經事業,然而傳記碑銘的長期不傳,使其譯經弘法史實的傳播從一開始就大打折扣,并最終導致玄奘歷史形象的偏頗和錯位。

最后,初盛唐是中國歷史上為數不多的對外擴張取得極大成功的時代,面對域外世界,整個社會呈現出“有德則來,無道則去”?的極度開放包容的文化心態,這種天下國家的自信在一般民眾層面更多表現為對未知世界的好奇,而玄奘返國適逢其時。玄奘返回長安時“數十里間,都人士子、內外官僚列道兩傍,瞻仰而立……煙云贊響,處處聯合”?,竟使之擔憂百姓見其“從西方來,妄相觀看”,造成不便。加之《大唐西域記》的迅速成書和傳播,作為焦點事件的玄奘西行,特別是其中的異域元素,無疑有著重大和持續的社會影響力。

總之,唐代社會對于玄奘西行歷險的興趣和認知大概遠遠超過其本人更為看重的佛經傳譯,其歷史背景除了后期譯業不彰、宗派衰微、有關歷史文本長期缺失等,更毋寧是當時社會意識的一種自然選擇。

二、唐宋歷史文本對玄奘“求法僧”形象的塑造

唐宋時代的玄奘傳記不下十數種,又以《行狀》《續高僧傳·玄奘傳》《慈恩傳》等為時代最早、記事最詳的源頭,其主體內容是玄奘西行和返唐后的譯經及期間與朝廷的交往,如在十卷本的《慈恩傳》中,兩者各占四卷半篇幅。三種傳記均已包含不少神異敘事,只不過其中僅有被困沙漠時念觀音得救和文殊托夢戒賢有支那僧來學法等少數情節與西行有關,更多的還是其圓寂前后得生彌勒凈土等事。總體上看,唐代見于《法苑珠林》《開元釋教錄》等多種相對正式、能夠入藏流通的佛教文獻的玄奘史傳,從情節到內容均未逾上述三種早期傳記范疇,西行和譯經兩大主題平分秋色。不過到了南宋中后期,在兩種比較正規的中原佛教史籍中,有關玄奘的歷史敘事在保留唐代文本基本規制的前提下均加入了“摩頂松”情節?。志磐又在其另一部水陸齋會儀軌中明確定義“譯經摩騰竺法蘭,求法(玄)奘三藏等諸法師”?,這事實上改變了自道宣起玄奘被歸入“譯經”一門的傳統做法,可見玄奘歷史形象在宋代已經產生了某種變化。以上所說僅是基于具備精深佛學素養的高僧編撰的中原傳世內典,實際上在此范疇以外,尤其是在古代多被視為“信史”的筆記小說和佛教靈驗記中,類似情形早已屢見不鮮。

“摩頂松”情節早在開元初年或已形成(說詳后)。《太平廣記》(下文簡稱《廣記》)卷九二“玄奘”條出于唐人筆記《大唐新語》和《獨異志》,后者記玄奘事二則:

唐初,僧玄奘至西域取經,入維摩詰方丈室。及歸,將書年月于壁,染翰欲書,約行數千百步,終不及墻。?

唐初有僧玄奘往西域取經,一去十七年。始去之日,于齊州靈巖寺院,有松一本立于庭,奘以手摩其枝曰:“吾西去求佛教,汝可西長;若歸,即此枝東向,使吾門人弟子知之。”及去,其枝年年西指,約長數丈。一年忽東向指,門人弟子曰:“教主歸矣。”乃西迎之。奘果還歸,得佛經六百部。至今眾謂之“摩頂松”。?晚唐成書的《獨異志》強調“記世事之獨異也……神仙鬼怪,并所摭錄”?,其所記玄奘異事,皆屬西行主題。先《獨異志》約半世紀成書的《大唐新語》仿《世說新語》分門記事,明確將玄奘列入“記異”一門。按今本所記,未見“摩頂松”事,玄奘之“異”僅體現在“有瑞氣徘徊”于其西行所得經像之上?,稍顯牽強,而據《廣記》所載,此書唐宋傳本應確有“摩頂松”情節。

《廣記》將玄奘列入“異僧”一類,除“摩頂松”外,還記一更重要情節:

沙門玄奘……唐武德初,往西域取經,行至罽賓國,道險,虎豹不可過。奘不知為計,乃鎖房門而坐。至夕開門,見一老僧,頭面瘡痍,身體膿血,床上獨坐,莫知來由。奘乃禮拜勤求。僧口授《多心經》一卷,令奘誦之。遂得山川平易、道路開辟、虎豹藏形、魔鬼潛跡。遂至佛國,取經六百馀部而歸。其《多心經》至今誦之。?

事出《慈恩傳》玄奘過莫賀延磧時的插敘:

初,法師在蜀,見一病人,身瘡臭穢,衣服破污,愍將向寺施予衣服飲食之直。病者慚愧,乃授法師此《經》,因常頌習。至沙河間,逢諸惡鬼,奇狀異類,繞人前后,雖念觀音不得全去,即頌此《經》,發聲皆散,在危獲濟,實所憑焉。?授《心經》事今本《大唐新語》《獨異志》不存,但類似敘述又見敦煌寫本S.2464?。此本首題《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經并序》,第一部分署“西京大興善寺石壁上錄出,慈恩和尚奉詔述序”,此序所述與上引《廣記》“玄奘”條大體相同,差異在于授經地點是與《慈恩傳》一致的益州,而非西行途中的罽賓。張石川認為,《廣記》為更合西行史實而將地點改為玄奘必經之路?。更大的不同是序文出現了《慈恩傳》和《廣記》沒有的玄奘抵達那爛陀寺后,病僧再次現身并稱“我是觀音菩薩”,言訖乘空而去這一情節,把授經和觀音直接聯系了起來。我們認為此序是偽托之作,也不太可能源自大興善寺石壁。首先,S.2464序文后接抄署“不空奉詔譯”梵漢對音《蓮花部等普贊嘆三寶》和所謂“觀自在菩薩與三藏法師玄奘親教授梵本,不潤色”的《心經》正文,二者又見S.3178、S.5648、S.5627、P.2322及北大 D118等寫本,但序文及其題署僅存于S.2464,是為孤證。其次,窺基于廣福寺出家,后入慈恩寺師事玄奘,故稱“慈恩和尚”?,師徒二人皆與大興善寺無甚關聯。大興善寺實為不空所駐之漢密祖庭,“大興善寺石壁錄出”的說法或是附會續抄的不空譯經而來?。最后,整個唐宋時代,內典中的玄奘傳記均未見觀音授經和向玄奘顯示真身的情節,作為義理高僧,窺基對玄奘西行的認知應與冥詳、慧立等師兄弟相仿,情節上不至有如此重大的變更。

我們認為序文是對《慈恩傳》蜀僧授經故事的改造,具體很可能是在某一更接近《廣記》的早期中原版本中摻入了涉及觀音的內容。其原為流傳于敦煌的一則玄奘取經故事,后來經附會編入不空譯經寫本,充作靈驗記形式的經序?。至于改編的發生,或在故事流向西陲途中,或是傳入敦煌以后。梅維恒更是直接提出這篇“出現在一個很奇特的《心經》的本子上”的序文就是“《西游記》最早的雛形”?。這意味著相比中原地區,有關玄奘的敘事在河西敦煌以更快的速度與西行主題融合,尤其是觀音及其化身首尾呼應的兩次出現,甚至比《詩話》更接近后世趨于成熟的西游文本,使序文在想象和情節結構方面的文學意味顯著增強。

其實,大概由于瓜沙地區與玄奘西行的特殊關系,當地對玄奘“求法僧”形象的認識由來已久。9世紀前期敦煌金光明寺僧利濟所作《大唐三藏贊》見于S.6631V(9)等5件敦煌寫本,贊曰:

嵩山秀氣,河水英靈。挺特瑰偉,脫屣塵縈。鄉園東望,竺國西傾。心存寶偈,志切金經。戒賢忍死,邪賊逃形。彌勒期契,觀音愿成。辯論無當,慈悲有情。一生激節,萬代流名。?

全篇除了描述西行情節,贊美求法決心,對玄奘返唐后的譯經弘法事業未及一字。從敦煌文獻遺存看,早在玄奘生前,其所譯經典及御制經序就已開始大量傳入敦煌,利濟不可能不知。相比之下,與利濟同時代的金光明寺僧金髻所作《大唐義凈三藏贊》(存S.6631V-8等4件寫本),卻以“譯經九部,定教三時。皇上同輦,群下承規。該通內外,郁為國師”?的極高評價概括義凈西行返唐后的譯經弘法成就。可見早至中唐,玄奘歷史形象在敦煌僧人的認知體系中就已不可避免地被貼上了“求法僧”標簽。

三、玄奘“行腳僧”形象在唐宋圖像中的形成

“求法僧”落實到圖像,具體表現為“行腳僧”形象,而后者的確立自有一番過程。《慈恩傳》載,顯慶元年(656)二月高宗迎玄奘等十大德赴禁中鶴林寺施戒,三日后“復命巧工吳智敏圖十師形,留之供養”?。這是迄今所知最早且唯一成于生前的玄奘畫像記錄。又中宗在位時曾為玄奘“制影贊,謚‘大遍覺’”?并“復內出畫影裝之寶輿,送慈恩寺翻譯堂中”?。此中宗題贊、皇宮“內出”之玄奘畫影應即吳智敏所繪,而大中年間(847—860)日僧圓珍來唐所獲“大遍覺法師畫贊一卷 御制”?,蓋此玄奘像之摹本。此像久佚,但從用于皇宮供養,又有所謂“影贊”等描述,不難判斷應是類似歷代佛教祖師像,重在存其形貌、表現莊嚴崇高的“圣僧”?特質的半身或等身寫真像。

《開元釋教錄》記靖邁《古今譯經圖紀》由來:

沙門釋靖邁……大唐三藏翻譯眾經,召充綴文大德。后大慈恩寺翻經堂中壁畫古來傳譯緇素。靖邁于是緝維其事,撰成圖紀題之于壁。?

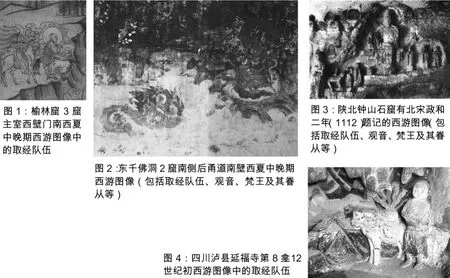

據此,《古今譯經圖紀》是當時慈恩寺翻經堂“壁畫古來傳譯緇素”的副產品,原為題壁而作。《圖紀》共載僧俗譯經人112位,始攝摩騰而終玄奘。按其所錄玄奘譯經數量已達“七十五部一千三百三十五卷”?之全數,應為玄奘死后其譯團成員被遣回原寺不久所作,壁畫的創作應在同時。我們認為翻經院玄奘壁畫應與西行求法主題相去甚遠,而是類似明刻《洪武南藏》扉畫[圖5]?的玄奘譯經圖像。

情況很快就有了變化。《歷代名畫記》載,東都敬愛寺“大院紗廊壁行僧中門內以西,并趙武端描,惟唐三藏是劉行臣描,亦成”?。據此,這鋪武則天時期畫師劉行臣繪于洛陽敬愛寺的玄奘像,已是行腳僧形象。這一變化無疑反映了玄奘西行事跡的廣泛傳播和民眾對這一主題的積極接受。

開元元年(713)義凈去世后不久,長安也出現了類似情形。會昌元年(841)二月初八,日僧圓仁至長安大薦福寺義凈影堂,“見義凈三藏影,壁上畫三藏摩頂松樹”?。按前述,摩頂松與玄奘西行有關應是唐人常識。與當時大批求法僧一樣,義凈西行深受玄奘事跡的激勵,故稱“顯法師則辟創荒途,奘法師乃中開王路。其間或西越紫塞而孤征,或南渡滄溟以單逝。莫不咸思圣跡,罄五體而歸禮”?。因此其影堂出現玄奘像也合乎情理。又中唐戴叔倫有《贈行腳僧》詩云:“補衲隨緣住,難違(一作維)塵外蹤。木杯能渡水,鐵缽肯降龍。到處棲云榻,何年臥雪峰。知師歸日近,應偃舊房松”?。可見中唐時摩頂松已是與行腳僧形象相伴生的一則事典。故圓仁所見玄奘像,顯然是西行求法時空背景下的行腳僧形象。值得一提的是,和前述“病僧授經”一樣,摩頂松情節作為玄奘歷史敘事中時代極早的一則插曲,其基本內容直到元明時代的西游雜劇和小說中仍被保留。

北宋景祐三年(1036),歐陽修曾于揚州壽寧寺見“玄奘取經圖”一壁:

寺本徐知誥故第,李氏建國以為孝先寺。太平興國改今名。寺甚宏壯,畫壁尤妙。問老僧,云周世宗入揚州時以為行宮,盡朽漫之。惟經藏院畫玄奘取經一壁獨在,尤為絕筆,嘆息久之。?

據此該圖應繪于南唐建國初(937)至后周顯德三年(956)周世宗親征南唐并幾度攻陷揚州之間。同一時期,畫師李文才曾于成都三學院經樓下畫“西天三藏真”?。稍早于李氏,后蜀明德年間(934-937)趙德玄、趙忠義父子在成都大圣慈寺福慶禪院東側繪制表現佛法東傳場景的變相13堵,“蕃漢服飾、佛像僧道、車馬鬼神、王公冠冕、旌旗法物皆盡其妙”?,其中理應包括玄奘取經圖像,而李氏所畫既名“西天”,很可能是受到趙氏父子影響。又蘇轍題郾城彼岸寺宋初畫師武宗元繪玄奘像詩有“出世真人氣雍穆,入蕃老釋面清癯”?句,所謂“入蕃老釋”應即西行途中的玄奘,詩人將其與“氣雍穆”的真人相比,突出了玄奘清癯消瘦的行腳僧形象。由上述4例圖像,可知五代宋初玄奘形象已和西行取經主題融為一體、密不可分,而行腳僧已是世俗對玄奘的普遍印象。

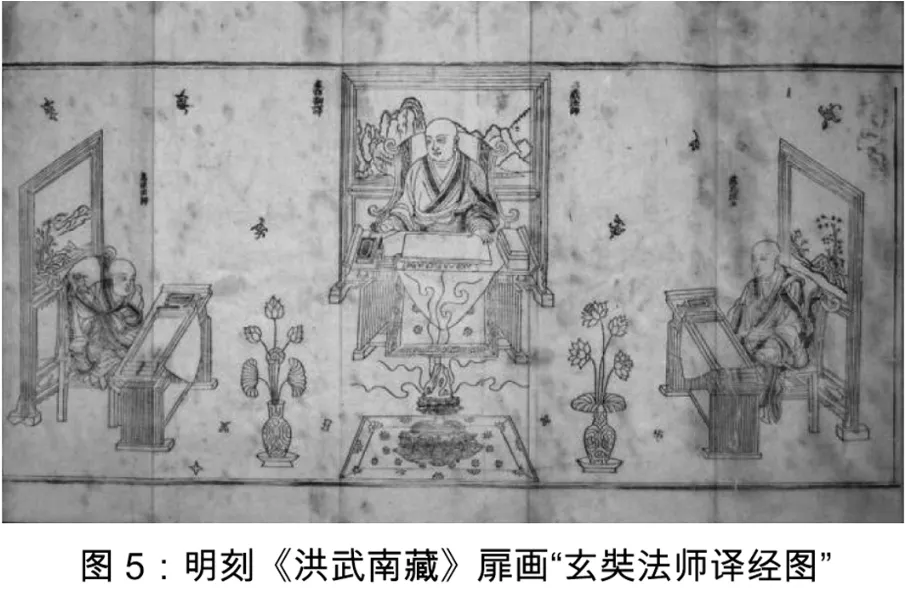

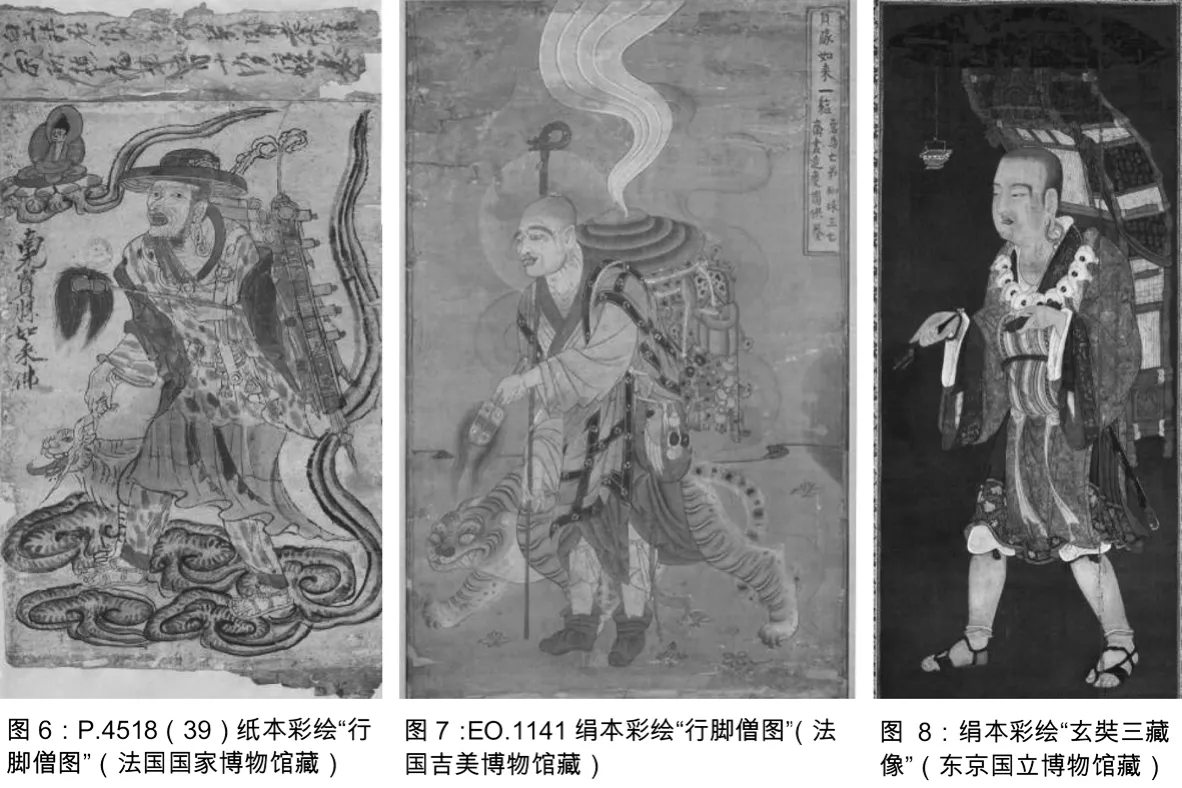

事實上,行腳僧是唐宋釋道人物繪畫的重要題材之一。除前揭敬愛寺外,《歷代名畫記》還記有長安薦福寺、洛陽長壽寺吳道子,慈恩寺李果奴以及景公寺、圣光寺王定等畫行僧壁畫?。宋初黃休復又見成都大圣慈寺唐肅宗干元(758-760)初盧楞伽畫、顏真卿題,“時稱二絕”的行道高僧像三堵六身,敬宗寶歷間(825-827)左全畫“行道二十八祖”;以及寶歷寺后蜀杜弘義畫“行道高僧十馀堵”等?。另在晚唐五代宋初的敦煌壁畫和絹紙畫中,保存了至少20例很可能是現存最早的行腳僧圖像,其基本構成為:一僧背負經篋、手持塵尾及錫杖等法器,腳踏五彩祥云,伴虎而行;行腳僧行進方向上部,幾乎均有一小身坐于云中的化佛?。據P.4518(39)[圖6]、EO.1141[圖7]等圖榜題,此佛應為有密教色彩且來自西域的“寶勝如來”。又中國國家博物館藏原出開封的宋初“繁塔”磚雕,與現存河南寶豐縣大普門禪寺的北宋中期“大悲觀音大士塔”磚雕中,均發現有近似敦煌行腳僧圖的伴虎行僧圖像〔51〕。關于伴僧而行的虎,王惠民認為其源自最早見于晚唐馬支《釋大方廣佛新華嚴經論主李長者事跡》的開元時代居士李通玄〔52〕。其實虎為四象之一,很早就被視作有靈性的瑞獸,中國早期的神仙傳說中就有不少伏虎情節。《太平廣記》收錄8卷“虎”故事,多見人虎互化事,而“虎化人”中又以僧道居多〔53〕。又魏晉以來的高僧故事中屢見伏虎情節,如南齊王琰《冥祥記》就載“晉沙門耆域”“晉沙門于法蘭”“晉沙門釋僧朗”“晉沙門釋開達”“晉沙門釋法安”等僧行道途中伏虎事〔54〕;唐宋《續高僧傳》《法苑珠林》《太平廣記》等文獻亦多載此類故事〔55〕。可見“行僧伏虎”是起源較早、流傳廣泛的傳統僧傳題材,故“虎”被闌入行腳僧圖像本在情理之中。這些行腳僧從形貌看或胡或漢,反映了歷史上傳教求法的胡漢人物東來西去的史實。值得注意的是,無論畫史記載還是實物遺存,似均未見唐以前的行腳僧圖像蹤跡,而其大量出現又在盛唐以后。這事實上正暗合玄奘西行求法故事迅速傳播,其行腳僧形象不斷深入人心的歷史趨勢,兩者之間很可能是一種互為因果、相輔相成的邏輯關系。正因如此,部分學者在研究敦煌行腳僧圖像時不可避免地更多關注其與玄奘形象的“同”,而忽視了“異”,甚至徑直名之“玄奘取經圖”。此外,這種誤讀的出現大概還受到了廣為人知的日本鐮倉(1185—1333)后期產生的所謂“玄奘三藏像”[圖8],以及1933年西安興教寺據該像所制石刻玄奘像的影響。

《大唐西域記》和《行狀》《慈恩傳》等早期玄奘傳記很早就傳入日本并形成大量新的寫、刻版本〔56〕。和中國的情況一樣,西行取經很快成為日本玄奘敘事的突出主題,其中自不乏神異性的想象虛構。平安后期至鐮倉時代(約12-14世紀)編錄的《打聞集》《今昔物語集》《宇治拾遺物語》《撰集抄》等一批說話集中的玄奘故事幾為清一色的西行主題。比較典型的如“玄奘三藏心經事”,其與S.2464及《廣記》所載授經故事應有同一來源,且從最早的《打聞集》到后出各種說話集,情節內容愈加豐富。尤其是《今昔物語集》所錄已點明授經的患病老婦是觀音化身,十分接近S.2464《心經序》〔57〕。圖像方面,據前揭日僧圓仁、圓珍的記錄,玄奘圖像東傳的時間至遲也在中晚唐之際。日本今存早期玄奘圖像,集中于平安后期至鐮倉時代,且大多與密教“十六善神”相結合。其中玄奘形貌均與敦煌行腳僧圖及鐮倉后期“玄奘三藏像”大同小異,更重要的是和玄奘一起出現的還有深沙神[如圖9、圖10]。日本享保2年(1717)刻本《般若守護十六善神王形體》有一條享和2年(1802)沙門快道的后加注文,注引《谷響集》卷八:“世有金剛智所譯《般若守護十六善神》一卷三紙,讀之明知非是金剛智筆語,綴文甚拙,想先達依金剛智圖畫錄之,而假金智名矣。”〔58〕快道認同傳本《般若守護十六善神王形體》非金剛智原譯,而是后人對金剛智所繪“十六善神圖”的文字描述。可以確定的是,上述日本玄奘圖像應是其行腳僧形象與金剛智“十六善神圖”結合的結果,至于結合時間是在二者傳入日本后與否,尚不得而知,但結合的機緣應是玄奘曾譯《大般若經》六百卷,大概也被視為和十六善神一樣的般若護法。

深沙神與玄奘發生直接聯系,較早〔59〕可見日僧常曉開成三、四年間(838—839)遣唐所得,他攜回《深沙神記并念誦法一卷》《深沙神王像一軀》,并稱“唐代玄奘三藏遠涉五天感得此神,此是北方多聞天王化身也。今唐國人總重此神救災成益,其驗現前,無有一人不依行者”〔60〕。可見隨著玄奘西行事跡和毗沙門信仰的廣泛傳播,最初作為毗沙門附屬的深沙神甚至成了具有獨立信仰體系的尊神。常曉所獲深沙神像見于12世紀真言宗僧心覺所撰東密重要文獻《別尊雜記》[圖11],近似伴隨玄奘出現在十六善神圖中的深沙神形象。心覺稱“深沙王”為毗沙門麾下上首夜叉,為玄奘取經所感應,又言其曾為玄奘童子;另有一“深沙神”則是觀音所化,曾與深沙王斗法并勝之〔61〕。這種看似復雜甚至矛盾的記載表明唐宋時代應有多種版本的深沙神傳說,可見當時深沙神信仰的流布已具一定規模。基于上述緣由,深沙神始得進入玄奘圖像和敘事文本,并最終衍變成為西游故事中的沙和尚。

要之,“求法行僧”最晚自12世紀起成為日本敘事文本和圖像中玄奘形象的主流,而深沙神和十六善神的出現,則反映了這一形象在密教層面的強化。當然,此種現象的出現既受中國本土玄奘歷史形象衍變的影響,也是日本歷代僧俗想象和改造的結果。此外,日本傳世的另一部分具有肖像性質的玄奘圖像〔62〕,則極有可能源自圓珍攜回、有中宗御贊的玄奘生前吳智敏繪像摹本。

到了兩宋之際,書畫鑒賞家董逌《書玄奘取經圖》謂:

西京翻經院嘗寫玄奘游西域路道所經,此圖豈傳是邪?玄奘陳氏,偃師人,嘗至靈巖,方取經西域,庭柏西指,凡十七年,一日柏枝復東指,其徒知師歸。當時謂負經東來,常有云若華蓋狀,所至四人廢業。此畫皆不及之,得毋不盡傳邪?〔63〕

跋文透露了三條信息:第一,長安慈恩寺翻經堂曾繪玄奘取經路線圖,北宋末仍為人所知。此圖無疑表現西行取經主題,至于其產生時代及與同在翻經堂的“古來傳譯緇素”壁畫有無關系,今不可考。第二,董逌懷疑“此圖豈傳是邪”,是其所見取經圖或與慈恩寺翻經堂玄奘取經路線圖類似,規模較大,并非僅有玄奘像而已。聯系南唐壽寧寺取經圖和后蜀趙氏父子佛法流傳變相以“壁”“堵”計數的事實,它們很可能與董逌所見及慈恩寺翻經堂取經圖一樣,都是再現玄奘西行道路所經的全景式圖像。第三,董逌曾任北宋皇家藏書處徽猷閣待制,考書畫“引據皆極精核”〔64〕,他既指出圖中未及“庭柏”(按同摩頂松)及“負經東來,常有云若華蓋狀”等,就表明這些題材常見于董氏以前玄奘取經圖像,故其有“得毋不盡傳邪”的感慨。更重要的是,當時陜北、巴蜀等地已經出現文學化了的新樣圖像,但以董氏之淹博卻未能涉及,恐只能說明新的形式屬邊地原創而尚未進入中原視野。

四、結論

相比玄奘本人畢生追求的譯經弘法事業,他的西行求法經歷反而在唐代社會留下更為深遠的回響。這一歷史錯位自形成伊始就奠定了玄奘形象衍變的基本方向。概言之,唐宋歷史語境中的玄奘形象從一開始就包涵神異特征,最晚自中唐起,西行求法主題日益凸顯,并在世俗文本和西北時空環境中表現地尤為突出。其結果是玄奘“求法僧”的歷史形象,逐漸被塑造成型。綜合中日圖史遺存,已知的唐宋時代玄奘圖像有五類:一是源于玄奘生前,突出古來圣僧莊嚴崇高特質的寫真肖像;二是再現玄奘譯經場景的譯經圖;三是與當時大量涌現的行腳僧圖像密切相關,類似敦煌行腳僧圖,以稍晚的日本鐮倉時代所謂“玄奘三藏像”為典型的單身行腳僧圖像;四是在上一類圖像的基礎上加入摩頂松、深沙神等與西行有關的情節或人物,進一步強調西行取經主題的圖像;五是重點表現西行道路所經的玄奘西行路線圖。其中前兩類時代較早,契合早期傳記塑造的相對客觀的玄奘歷史形象。后三類時間跨度大,以“行腳僧”形象的玄奘為核心,通過不同形式表現西行取經主題,清晰反映了這一主題在8世紀以后的玄奘敘事中(尤其在世俗層面)成為主流,而且不斷衍變和凸顯的歷史事實。

一方面,玄奘本身無疑是上述圖像的核心人物甚至唯一表現對象,圖像內涵大體上也未超越同期歷史文本的敘事范疇。也就是說無論圖像還是文本,其想象和虛構多屬常見的歷史或宗教敘事策略,更非主要內容。因此上述五類圖像只能稱為“玄奘圖像”或“玄奘取經圖像”,從整體上看與邊地稍晚出現、敘事內涵更為豐富且已經文學化了的“早期西游圖像”有著本質區別。但這并不意味著《詩話》和早期西游圖像中求法行僧形象的唐僧就是文學原創,這一具體文藝形象的出現,事實上正是此前四個多世紀玄奘歷史形象沿著西行主題不斷衍變的最終結果。另一方面,與唐宋時代多數玄奘圖史相比,在諸如敦煌寫本S.2464《心經序》、日本說話集《今昔物語集》等文本和日本“十六善神圖”等圖像中,出現了一些使之更趨近于《詩話》和早期西游圖像的人物情節增設與變化。其實這一現象正是西游故事文學化初露端倪的過程。總之,玄奘求法行僧形象在唐宋圖史中的確立,無疑從一個重要側面開啟了玄奘歷史敘事一變而為西游文學敘事的先聲。

注釋:

① 河西石窟已知6例圖像:其中瓜州榆林窟3例,東千佛洞2例,參見王靜如《敦煌莫高窟和安西榆林窟中的西夏壁畫》(《文物》1980年第9期)、段文杰《敦煌石窟藝術研究》(甘肅人民出版社2007年版,第397-411頁)等;古肅州文殊山石窟(今甘肅張掖市西北與酒泉市交界地帶)1例,參見張小剛、郭俊葉《文殊山石窟西夏〈水月觀音圖〉與〈摩利支天圖〉考釋》(《敦煌研究》2016年第2期)。

② 陜北石窟已披露1例圖像,參見李凇《陜西古代佛教美術》(陜西人民教育出版社2000年版,第190-192頁)。據筆者所知,有關學者最新考古調查發現但未正式披露的尚有十馀例。

③ 巴蜀地區已知約3例:其中四川瀘縣1例,參見梅林《工匠文居禮、胡僧取經像及其他——四川瀘縣延福寺北宋石刻造像考察簡記》(《廣州美術學院60周年校慶教師系列作品集·論文集》,嶺南美術出版社2013年版,第108-118頁);重慶大足石刻群2例,參見李小強、姚淇琳《大足石刻宋代兩組取經圖簡說》(《敦煌研究》2015年第6期)。

④ 同樣的請求又見于顯慶二年(657)隨高宗移駕洛陽期間,亦未獲準。

⑤⑥⑧⑨???[唐]慧立述、彥悰箋《大慈恩寺三藏法師傳》,中華書局2000年版,第128-147、220、206-215、225、128、16、180頁。

⑦ 關于玄奘晚年譯經等問題,參見劉淑芬《玄奘的最后十年(655-664)——兼論總章二年(669)改葬事》(《中華文史論叢》2009年第3期)。

⑩? 相關記載,參見[北宋]贊寧《宋高僧傳》卷四《唐京兆大慈恩寺窺基傳》及同卷《唐京兆大慈恩寺普光傳》(中華書局1987年版,第63-66、68頁)。

?[梁]慧皎撰、湯用彤校注《晉長安五級寺釋道安》,《高僧傳》卷五,中華書局1975年版,第178頁。

? 劉淑芬《唐代玄奘的圣化》,《中華文史論叢》2017年第1期。

??[唐]劉軻《大唐三藏大遍覺法師塔銘》,[清]董誥等編《全唐文》卷七四二,中華書局1983年版,第7681頁下。

?[唐]李延壽《夷貊下》,《南史》卷七九,中華書局1975年版,第1987頁。

?[南宋]宗鑒編《釋門正統》卷八,《卍續藏》第75冊,新文豐出版公司1993年版,第360頁下;[南宋]志磐《佛祖統紀》卷二九,《大正藏》第49冊,新文豐出版公司1983年版,第295頁上。

?[南宋]志磐撰、[明]祩宏重訂《法界圣凡水陸勝會修齋儀軌》卷二,《卍續藏》第74冊,新文豐出版公司1993年版,第791頁上。

???[唐]李冗《獨異志》,中華書局1983年版,第3、17、“序”頁。

?[唐]劉肅《大唐新語》卷十三,中華書局1984年版,第192-193頁。

?[北宋]李昉等編《太平廣記》卷九二,中華書局1961年版,第606頁。

? 寫本圖版參見黃永武主編《敦煌寶藏》第19冊(新文豐出版公司1981年版,第688-690頁)。

? 張石川《敦煌音寫本〈心經序〉與玄奘取經故事的演化》,《文史哲》2010年第4期。

? 不空曾“累奉二圣令鳩聚先代外國梵文,或絛索脫落者修,未譯者譯”([北宋]贊寧《宋高僧傳》卷一《唐京兆大興善寺不空傳》,中華書局1987年版,第9頁)。《房山石經》也存署不空譯《梵本般若波羅蜜多心經》,參見中國佛教協會、中國佛教圖書文物館編《房山石經》第27冊(華夏出版社2000年版,第430頁)。加上大興善寺與不空的關系,故定第二、三部分為不空譯經應無太大問題。

? 陳寅恪在討論此本《心經序》時,曾結合《太平廣記》“報恩類”故事的類似特征,認為許多小說故事最初或源于佛經序文。參見陳寅恪《敦煌本唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經跋》(《金明館叢稿二編》,生活·讀書·新知三聯書店2015年第3版,第197-199頁)。反之,其實佛經序文也可能源自小說故事。

?[美]梅維恒《〈心經〉與〈西游記〉的關系》,榮新江主編《唐研究》第10卷,北京大學出版社2004年版,第47頁。

?? 張錫厚主編《全敦煌詩》,作家出版社2005年版,第6198、6189-6190頁。

??[唐]智升《開元釋教錄》卷八,《大正藏》第55冊,新文豐出版公司1983年版,第560頁中、562頁中。

?[日]圓珍《智證大師請來目錄》,《大正藏》第55冊,新文豐出版公司1983年版,第1107頁中。

?[唐]彥悰《后畫錄》,俞劍華編《中國畫論類編》,人民美術出版社2016年版,第381、383頁。

?[唐]靖邁《古今譯經圖紀》卷四,《大正藏》第55冊,新文豐出版公司1983年版,第367頁下。

? 目前已知的玄奘譯經圖像似僅此一例。

??[唐]張彥遠《歷代名畫記》卷三,浙江人民美術出版社2011年版,第60、48-58頁。

?[日]圓仁著、白化文等校注《入唐求法巡禮記校注》卷三,花山文藝出版社1992年版,第374頁。

?[唐]義凈著、王邦維校注《大唐西域求法高僧傳校注》卷上,中華書局1988年版,第1頁。

?[唐]戴叔倫著、蔣寅校注《戴叔倫詩集校注》卷三,上海古籍出版社2010年版,第227-228頁。

?[北宋]歐陽修《于役志》,《歐陽修全集》卷一二五,中華書局2001年版,第1901頁。

???[北宋]黃休復《益州名畫錄》,于安瀾編《畫史叢書》第4冊,上海人民美術出版社1963年版,第24,20,5、8、27頁。

?[北宋]蘇轍《欒城后集》卷三《武宗元比部畫文殊玄奘》,《蘇轍集》,中華書局1990年版,第920頁。

?〔52〕 王惠民《行腳僧圖》,《敦煌佛教圖像研究》,浙江大學出版社2016年版,第94-97、105-111頁。

〔51〕 具體的圖像描述,參見孫曉崗《敦煌“伴虎行腳僧圖”的淵源探討》(《敦煌學輯刊》2012年第4期)。

〔53〕 具體的分類論述,參見劉淑萍《〈太平廣記〉里的虎》(《中國典籍與文化》2002年第4期)。

〔54〕[齊]王琰撰、魯迅輯《冥祥記》,《魯迅全集》卷八《古小說鉤沉》,人民文學出版社1973年版,第571、576、592、599、602頁。

〔55〕 如“釋智聰……隱江荻中誦《法華經》,七日不饑。恒有四虎繞之而已。……聰曰:‘吾命須臾,卿須可食。’虎曰:‘造天立地,無有此理。’忽有一公……曰:‘師欲渡江,棲霞住者,可即上舩。’四虎一時目中淚出。聰曰:‘救危拔難,正在今日,可迎四虎。’……聰領四虎同至棲霞,舍利塔西經行坐禪……眾徒八十,咸不出院,若有兇事,一虎入寺大聲告眾,由此警悟,每以為式。”([唐]道宣《續高僧傳》卷二十《唐潤州攝山棲霞寺釋智聰傳》,中華書局2014年版,第768-769頁。)

〔56〕 如《大唐西域記》今存最早版本即京都興圣寺藏延歷4年(785)寫本(僅卷一、十二兩卷,其馀各卷時代稍晚),現存鐮倉早期以前寫本至少還有十件;《慈恩傳》傳世日本古寫本則更多。參見余欣《從吐峪溝到法隆寺:〈大唐西域記〉古鈔本追尋紀略》(《博望鳴沙——中古寫本研究與現代中國學術史之會通》,上海古籍出版社2012年版,第208-218、224頁)。

〔57〕 有關日本說話集中玄奘敘事的梳理研究,參見李銘敬《玄奘西行故事在日本說話文學中的征引與傳承》(《日語學習與研究》2013年第5期)。

〔58〕 快道注文見[唐]金剛智譯《般若守護十六善神王形體》(《大正藏》第21冊,新文豐出版公司1983年版,第378頁下)。

〔59〕 按《慈恩傳》載玄奘過莫賀延磧時“于睡中夢一大神長數丈,執戟麾曰:‘何不強行,而更臥也!’”([唐]慧立述、彥悰箋《大慈恩寺三藏法師傳》卷一,中華書局2000年版,第17頁)。前人多以此為玄奘與深沙神發生聯系的最早記錄,但這里實際僅言“大神”而未具體交代是何神只,因有“執戟”描述,故更有可能是指毗沙門本身。

〔60〕[日]常曉《常曉和尚請來目錄》,《大正藏》第55冊,新文豐出版公司1983年版,第1010頁上、1010頁下。

〔61〕[日]心覺《別尊雜記》卷五一,《大正藏》第88冊,新文豐出版公司1983年版,第611頁中-611頁下。

〔62〕 如奈良藥師寺藏11世紀“慈恩大師像”、1136年僧觀佑繪仁和寺本《高僧圖像》中所含玄奘坐像等。參見李翎《“玄奘畫像”解讀——特別關注其密教圖像元素》(《故宮博物院院刊》2012年第4期)。

〔63〕[北宋]董逌《廣川畫跋》卷四,中華書局1985年版,第39頁。

〔64〕[清]永瑢等《四庫全書總目》卷一一二,中華書局1965年版,第959頁下。