新見美國伍斯特藝術博物館所藏宋代雕像及其與西游取經故事關系考

·郝 稷·

自唐代玄奘法師西游取經以降,以其為原型的西游故事開始逐步出現,在歷經數百年傳播及發(fā)展演變后,最終在明代產生了影響巨大的百回小說《西游記》。總體而言,中國古代西游取經故事的傳播大致可分為三個系統(tǒng):其一是以民間說唱表演形式為主的傳播,這一形式在西游取經故事形成與傳播的早期發(fā)揮著非常重要的作用。對這一傳播系統(tǒng)的深入了解和掌握對整個西游取經故事傳統(tǒng)脈絡的梳理有極大的幫助,但是隨著時過境遷,這一傳播形式自身特有的時空局限性以及當時特定的歷史條件往往導致其無法保留下來,使其本來面目變得撲朔迷離。其二是以文字為主要媒介的傳播,包括為今人所知以文本形式保存下來的較為完整的取經故事,如《大唐三藏取經詩話》、雜劇《楊東來先生批評西游記》以及后來的百回本《西游記》等。其三是以雕塑、壁畫、繪圖等附著于其它物質形式呈現并傳播的西游取經故事,如榆林窟第二窟唐僧取經圖,廣東省博物館所藏元代取經瓷枕等。這三個系統(tǒng)既具有各自的獨立性和特點,相互之間又存在著關聯(lián)與呼應,對研究古代西游取經故事傳統(tǒng)的形成及演變具有重要意義。本文所探討的美國伍斯特藝術博物館所藏雕像可歸于第三個傳播系統(tǒng)。該雕塑與現存的西游取經圖像存在可能的關聯(lián),但卻從未見諸海內外學者有關西游取經故事的論述之中。本文將其置于已知的西游取經故事傳統(tǒng)之中,以期相互燭照,并由此與通常被視為早期的西游取經圖像進行比較,進一步解析其學術價值,從而在整體上豐富我們對這一傳統(tǒng)的了解。

一、新見西游取經故事雕像簡介

筆者在游覽位于美國麻省的伍斯特藝術博物館(WorcesterArt Museum)期間發(fā)現此雕像(見圖1)。該雕像由青色花崗巖雕刻而成,高231/2英寸,主要由兩部分組成:主體人物是觀音,坐于石窟中;其頭部上方另有一塊巖石,為山路峭壁狀,上有兩人一馬,人物尺寸較觀音而言小了許多。該雕像由一位名叫StephanBourgeois的捐贈者在20世紀30年代送給伍斯特藝術博物館,然而捐贈者的身份資料卻并未注明。芝加哥大學出版社2013年出版的《美國藝術》期刊(AmericanArt)中有一篇文章談及伍斯特藝術博物館在20世紀20年代的一次展覽,其中提到StephanBourgeois為紐約藝術品交易家。此人是歐洲人,曾在紐約創(chuàng)立BourgeoisGallery,在當時與伍斯特藝術博物館亦有聯(lián)系,因此這座雕像的前任收藏者很可能就是此人。該雕像位于伍斯特藝術博物館中國藝術展區(qū),展出的標簽上注明:“坐于石窟中的觀音,中國,宋代”(KWANYINSEATEDINAGROTTO,Chinese,Sung)。

為進一步獲得詳細的信息,筆者查閱了伍斯特藝術博物館內部圖書館的相關資料,并在1933年出版的《伍斯特藝術博物館學報》上找到了與此雕像有關的文字說明。現將其關于雕像內容的描述部分翻譯如下:

觀音于水旁洞窟中自在如意而坐,其下方兩條纏繞的龍透露出水旁這一背景,因為龍被中國人認為是掌管水的神靈。觀音頭部上方則是一片巖石嶙峋的風景,其中有兩個小人及一匹馬,可能是道士和他的馬及侍從。①

上述介紹性文字的署名為P.B.C.,據伍斯特藝術博物館工作人員推測,其人應為PerryB.Cott,在當時伍斯特藝術博物館擔任AssociateCuratorandLecturer一職。在文字旁邊配有該雕像的插圖,內容與展廳的標簽大致相同。該段文字在描述中有兩個錯誤,其中最明顯的就是關于觀音頭部上方人物的描述。兩人一馬并無疑問,馬與牽馬人的身份也很容易確認,可是最右側的人物并非道士,而是一名僧人。另一處錯誤的地方在于對位于觀音下方的龍的描述。經筆者觀察,觀音下方并沒有兩條纏繞的龍,而只有一條龍,因其身體盤旋扭曲,有可能被誤認為兩條龍相互纏繞。但是龍爪只有四只,龍尾也只有一條,雖說年代久遠且雕像本身亦有缺損,但就其總體看來應該不會有兩條龍在下方纏繞。

圖1(作者拍攝)

圖2(作者拍攝)

如前所言,雕像主體人物為觀音,頭頂寶冠,中有化佛,兩側各有飾花。面容豐滿,慈祥端莊,雙目垂簾,坐于石上。其坐姿為如意坐(rajalila),右腿屈膝立起,左腿橫盤平置于石上,右手置于右膝上,手部已缺失不見,左手支地。胸前有瓔珞裝飾,為圓形珠串圖案,身披巾帶,于左胸前方打結。下著裙裳,腰間系帶,身旁兩側及身前方等處尚有未脫落干凈的漆色(紅、藍色),整體裝飾較為簡約。觀音座臺下方有一龍,作盤旋游走狀,龍頭在雕像前方左側,位于觀音右足下方,龍身曲折,盤旋俯首于觀音座前,四只龍爪在前方可見,龍尾延伸至雕像右側,緊貼觀音座臺。觀音頭部的上方有一塊巖石,上有山峰突起,其前方有兩人一馬正穿行于崎嶇蜿蜒的山路中,下臨懸崖峭壁(見圖2)。最左側之人處于隊伍的前方,面目頗似猢猻,手中拿著一條很粗的繩子,身體微側,正在牽馬前行。其頭上戴有圓箍模樣的東西,身上衣服的顏色已經脫落,大腿處殘留著較為明顯的紅色,小腿上有綁腿,身后背著一件東西,僅露出長柄及圓形一端,不知為何物,可能是行李,也可能是兵器。緊隨其后的是一匹馬,佩戴著馬轡,韁繩在前面一人的手中,右前蹄抬起,作奮力前行狀。馬頸鬃毛清晰可見,身上配有馬鞍,馬鞍上馱有一物,似經書形狀。馬后跟隨著一個僧人,光頭,面頰圓潤,眉毛五官清晰可見,著長袍僧衣,其上衣褶遒勁有力,袖長及手且袖口寬大,顏色脫落,但仍有較多紅色殘留。該僧人左手持念珠,右手持錫杖,錫杖略高過其頭頂,底部著地,似乎其人正在借助錫杖之力在山路中行走。

除了上述觀音、龍和二人一馬以外,雕像中還有一個有趣卻不太引人注目的小猴子,這一點也為《伍斯特藝術博物館學報》的描述所遺漏。在馬正下方的巖石峭壁上有一只小猴子,身體斜掛于峭壁之上,頭下腳上,背部朝外,尾巴可見,四肢攀附于峭壁之上,右手緊扣在峭壁底端的內部,頭部向下方探望,接近觀音頭頂上的化佛冠。

二、與現存敦煌圖像的對比

此雕像與現有已知的表現西游取經故事的藝術作品既有相似之處,又有不同的地方,或是西游傳統(tǒng)形成和演進過程中的重要一環(huán)。以玄奘西游取經為題材的有關圖像早在唐代就已經被提及,如段成式《酉陽雜俎》中已有如下記載:“國初,僧玄奘往五印度取經,西域敬之。成式見倭國僧金剛三昧,言嘗至中天,寺中多畫玄奘麻履及匙筋,以彩云乘之,蓋西域所無者。每至齋日,則膜拜焉。”②北宋歐陽修描述自己在宋仁宗景佑三年(1036)游覽壽寧寺時曾見到玄奘取經壁畫:“惟經藏院畫玄奘取經一壁獨在,尤為絕筆。”③同時代稍后的蘇轍在《題郾城彼岸寺二首·武宗元比部畫文殊玄奘》有“出世真人氣雍穆,入蕃老僧面清癯”之句④,二者皆僅提及玄奘,并未涉及其取經的隨從。活躍于北宋末南宋初的董逌在談論其所見的玄奘取經圖時也沒有明確提到取經隨從,而根據其在《廣川畫跋》的描述,該圖可能重在描述“玄奘西游路道所經”⑤。根據上述材料,此時西游取經故事傳統(tǒng)似乎尚處于形成的初期階段,在取經故事的圖像呈現上,玄奘依然是最主要的人物。然而對此點尚需持謹慎態(tài)度,一則是不能完全排除圖像中玄奘有隨從(包括猴行者)的可能,二是因為西游取經故事的圖像呈現出現在相對獨立的不同系統(tǒng)中,可能受到系統(tǒng)自身特點和需求的影響。DorothyC.Wong曾列出玄奘形象在四個不同傳統(tǒng)中的四種不同呈現:“佛教法師與譯者,佛教宗派之一的創(chuàng)立者,虔誠的朝圣者與信仰之傳述者,以及超自然力量的見證者和受惠人。”⑥在對16世紀的百回小說《西游記》以前的西游取經故事傳統(tǒng)研究中,杜德橋(GlenDudbridge)也強調了西游記傳統(tǒng)產生演變過程中的口頭表演流傳與現存書面資料的區(qū)別,而前者在西游記傳統(tǒng)演變形成的初期發(fā)揮了更為重要的作用⑦。上述幾則西游取經圖像都與佛教寺院密切相關,可能具有佛教系統(tǒng)自身的特點和迎合其特定訴求,故而玄奘成為視覺呈現的中心。但從現有史料和西游傳統(tǒng)的總體演變趨勢上看,西游取經圖像的產生最初多在佛教寺院,而玄奘本人則應是早期西游取經圖像上的重點。

與此同時,我們也需認識到玄奘取經故事在不同系統(tǒng)之間的共享性和流動性,其在發(fā)展過程中亦存在多頭演進,相互交叉滋養(yǎng)的事實。前述取經圖像中以玄奘為中心的呈現在早期有關玄奘取經的文字記載中也得到了印證。自玄奘取經歸來后,其事跡便開始廣為流傳,其中異域與奇異的色彩與成分在文人筆下逐漸凸顯。唐代《獨異志》中便選擇了維摩詰方丈室和摩頂松兩則頗為奇異的軼事,然均圍繞著玄奘本人為中心,并未對其隨從有特別的描述。

在對現存西游取經圖像的討論上,敦煌的相關壁畫占據著重要的地位。很多學者對敦煌洞窟中發(fā)現的行腳僧壁畫及其與西游取經故事的關系表現出強烈興趣。該類型的壁畫共有多張,其時間大致為9到10世紀,現分散保存于世界各地,如倫敦大英博物館、巴黎集美博物館、日本奈良天理圖書館和韓國國立中央博物館等處。這些壁畫在細節(jié)表現上不盡相同,但在內容和風格卻有很多相似的地方(圖3)。其描繪的主體人物是一名行腳僧人,相貌與漢人不類,頭上多帶圓形寬沿帽,腳穿草鞋,身后背負經書,手中持有器物,身旁有一虎相伴。有不少學者認為此類行腳僧人像與日本京都國立博物館所藏14世紀鐮倉時期的玄奘法師像(圖4)在呈現上頗為相似,因此主張后者是在前者的基礎上確定形成的。就后者而言,所謂的玄奘法師是圖像呈現的主體和中心,其身邊并無隨從,與前述唐宋時期西游取經圖像的文字記載所述并無明顯沖突。其次,圖像中人物的僧人身份,其所持器物與背負的經書、行路模樣以及與敦煌壁畫相似性(敦煌亦是玄奘西行所經之地)均與早期的西游取經故事達成了一種類型化的契合,很容易讓人聯(lián)想到玄奘本人在西行途中的情景。此外,有學者也注意到該圖中僧人頸項上所戴的骷髏頭掛飾,并指出其與西游取經故事的關聯(lián)。如DorothyWong提到日本12世紀深沙神的圖像中深沙神也佩戴著骷髏頭掛飾,而《大唐慈恩寺三藏法師傳》中助玄奘在沙漠中脫離困境之神靈,在后來的記載中被指認為深沙神⑧。此前,杜德橋在其對西游記傳統(tǒng)研究的專著中也提到過這一深沙神圖像,并指出其所戴骷髏掛飾與密宗的關聯(lián)⑨。《大唐三藏取經詩話》中已經明確提到三藏途遇深沙神,其項下亦帶著枯骨。然而,日本京都國立博物館所藏的圖像是否為玄奘法師,仍然缺少確切充分的證據,故與西游取經故事的聯(lián)系有待進一步研究。梅維恒(VictorMair)曾撰文討論敦煌行腳僧圖像,提出該圖描繪的可能是變文說唱人。對于鄭振鐸所指出的張擇端《清明上河圖》中與敦煌行腳僧類型相似的人物,梅氏推測該人為變文說唱人,體現了唐代變文說唱者在宋代的演進,而敦煌行腳僧圖像的另一條演進軌跡則可能體現在所謂的玄奘圖像上,至于該圖像是否為玄奘尚不能斷定。⑩

圖3行腳僧,唐代現藏于大英博物館

圖4玄奘,鐮倉時代,14世紀 現藏于東京國立博物館

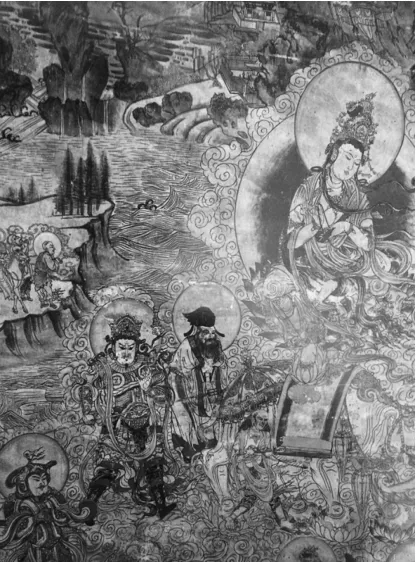

除了上述行腳僧圖像以外,敦煌地區(qū)尚有數幅被認為與西游取經故事存在著密切聯(lián)系的早期圖像,其中為學術界論及較多的有安西榆林窟和東千佛洞的壁畫,主要包括榆林窟第二窟西壁北側的水月觀音變和第三窟西壁南側的普賢變以及東千佛洞第二窟的北壁西側和南壁西側的水月觀音圖像。?此前的相關論著大都認為這幾幅西夏時期的圖像反映了玄奘取經的故事,并且明確體現了猴行者作為取經隨從的角色。在這些圖像中,菩薩均占據了主體中心地位,圖畫中一側則站立著尺寸較小的一馬及兩人(其中一名為光頭僧人,另一名為猢猻模樣的隨從),這點與伍斯特藝術博物館中的雕像頗為相似。其中榆林窟第三窟普賢變中僧人的穿著顯示出不同的風格(見圖5),而榆林窟第二窟(見圖6)和東千佛洞的圖像與該雕像具有更多相似之處,亦體現出與后來所知的西游取經故事存在的可能關聯(lián)。?三者描述的中心都是水月觀音,圖中僧人的長相打扮比較接近,均為廣袖長袍僧衣,臉頰豐滿,與榆林窟第三窟的普賢變中通常被認為是玄奘之人的面貌衣著有所不同。其隨從行者模樣似猢猻,其中榆林窟第二窟水月觀音像中的行者立于馬前,手中握有一段韁繩,和雕像中的隨從行者較為接近。而東千佛洞水月觀音像中,行者頭上有箍環(huán),并緊立于馬旁。

圖5普賢變,西夏榆林窟第3窟西壁南側

圖6水月觀音,西夏 第2窟西壁北側

如果它們所表述的確為西游取經的內容,那么這兩個水月觀音像和新見的雕像在圖像呈現上折射出的與已知西游取經故事的關聯(lián)與發(fā)展可概括為以下幾個方面:

1.玄奘的形象呈現上發(fā)生了變化。前所提及的蘇轍詩中對玄奘的描述是“入蕃老僧面清癯”,可見在蘇轍所見的取經圖像中玄奘的面貌特征應是清癯。相比之下,水月觀音圖像及雕像中的僧人則明顯是面頰豐滿,這與后來百回小說中對唐僧相貌的描述比較接近。此外在玄奘衣著方面,三者有相似之處,均是廣袖長袍,袖口著地或接近地面。不同的是,兩幅水月觀音像中玄奘雙手合十作禮拜觀音狀,其手中并未持物;而雕像中的玄奘左手持念珠,右手持錫杖,更符合后來西游取經故事演變過程中形成的唐僧形象,如《大唐三藏取經詩話》中已提到大梵天王賜給了唐僧金環(huán)錫杖,楊景賢西游記雜劇第二本開端亦提到天子賜給唐僧九環(huán)錫杖。

2.玄奘與行者二者的關系在空間呈現上也有所變化。兩幅水月觀音像中均是玄奘在前方,行者立于其身后,馬則在行者身后。這一空間上的人物排列突出了玄奘在二人關系上的主導地位,而這一關系是以圖像中的水月觀音為軸心,彰顯出宗教層面上的導向和象征意義。圖像中兩人的動作姿態(tài)亦顯示出與此相關的主次關系,玄奘的對其合十朝拜,而行者僅是仰首瞻仰,在宗教象征層面上亦處于從屬地位。簡言之,行者在二人的關系呈現上僅簡單扮演著隨從的角色,其自身作用并未得到強調。在雕像中玄奘與行者的空間關系呈現則表現出與圖像不同的顯著特征。在空間的排列上,行者躍身居于隊伍的前方,牽馬而行,玄奘則尾隨馬后。而且雕像巧妙利用自身三維空間的優(yōu)勢,將二人一馬置于一定的弧度之上而非一個平面之中,較為立體地呈現了行進的隊列,使其在觀者眼中具有較強的動態(tài)感,行者正用力向前拽韁繩,中間的馬揚腿奮蹄努力跋涉于山間,其后的玄奘正邁步趕上,整個隊伍呈現出不同于圖像中靜態(tài)站立的情景。與此同時,行者也不再是立于玄奘身后無所作為的陪襯,其搖身一變成為開路先鋒,引導著取經隊伍前行,這也和自《大唐三藏取經詩話》以來所知的取經故事文本中行者的形象具有一致性。

3.取經隊伍與觀音菩薩的關系在水月觀音圖像和雕像中有不同的呈現。就前者而言,觀音在呈現上不僅占據主體的位置,而且是整個圖像的軸心所在,成為宗教象征意義上的中心。二人一馬的行進隊伍為之駐足,并對之膜拜,使兩者之間產生強烈的主從隸屬感。相比之下,雕像中取經隊伍和觀音的關系在空間和象征意義上均有明顯的變化。兩幅水月觀音圖像中二者之間雖然有海水隔開,但是仍然處于一個空間。而在雕像的空間呈現上,兩者的位置并非左右關系而是上下關系,山巖將二者隔開,形成兩個相對獨立的空間,二人一馬在上方,而觀音則位于取經行進隊伍的下方。與此同時,水月觀音圖像中展現的觀音所具的軸心力在雕像中亦因空間的相對隔離而弱化。具體而言,玄奘與行者不再向著觀音膜拜,而是專注行進于自己的空間中。通過弱化取經隊伍與觀音在視覺呈現上的主從隸屬關系,雕像創(chuàng)造出了兩個相對獨立的空間,增添了敘事上的豐富性,其多景式的視覺呈現形式可以對應更為復雜的文本敘事。

這一點也可以通過與后來西游取經故事的插圖的比較得到進一步說明。以《楊東來先生批評西游記》為例,該書共有插圖24幅,既有選取與文本內容對應的某一時刻進行描繪,也有將文本中有關的幾個場景合而為一予以呈現,其中第二幅和第四幅由于其空間的隔離方式和觀音的位置及其發(fā)揮的作用尤其值得注意。第二幅插圖描繪的是雜劇第二出“逼母棄兒”的內容,選取了文本中的兩個場景:插圖右側是玄奘之母殷氏低身彎腰正要將手中懷抱著尚在襁褓之中的玄奘置于岸邊的木盒中;左側是龍王與夜叉(二人在插圖四中又再次出現)一前一后立于水中,正在密切注視著岸上的母子二人,準備出手相救玄奘。在文本中這兩個場景各自敘述,而且由于舞臺演出的需要,殷氏、玄奘和龍王并不同臺(龍王先上臺,下臺后殷氏方才登臺)。

(龍王上云)夜來觀音法旨云,毗盧伽尊者今日有難,分付巡海夜叉,沿江水神,緊緊的防護者。(下)(夫人抱孩兒上云)自從被賊徒壞了男兒,我得了個孩兒,今朝滿月,賊漢逼臨我拋在江里,待不依來,和我也要殺壞……

[醉春風]燒一陌斷腸錢,酌三杯離恨酒,滔滔雪浪大江中,陳光蕊呵,你魂靈兒敢有?有。我有一個大梳匣,將孩兒安在里面,將兩三根木頭兒,將篾子縛著,可以浮將去。匣子里安藏,水波邊拋棄……?

插圖中則將這兩個場景并置,同時對應了文本敘述中龍王奉旨守護玄奘和殷氏被逼拋棄玄奘這兩條不同的線索。此外,在插圖的左上方觀音立于空中,目光注視著下方,其足下之云在空間上與下方的兩個場景形成了一定的隔離。雖然觀音并沒有在該出的文本中直接出現,而只是經由龍王口中提及,插圖中的觀音呈現照應了文本中龍王奉觀音法旨一事,以具體的形象突出了觀音作為取經人保護神的角色(第四幅插圖與第二幅插圖在呈現復雜敘事上頗為類似,囿于篇幅,茲不贅述)。在雕像中,雖然觀音與取經隊伍相對隔離,但是二者并非全無交涉。觀音在雕像中的主體位置以及其通常為世人所賦予的保護行旅之神通,含蓄地顯示著其與上方取經隊伍的關聯(lián)。

三、與福建泉州開元寺雕像的比較

按照錢鐘書先生的觀點,福建人劉克莊是首位將《西游記》事入詩的南宋詩人。其所作《釋老六言十首》之四有句曰“取經煩猴行者,吟詩輸鶴阿師”,說明當時其所知的西游故事中猴行者已成為一個不可或缺的角色,在完成取經任務上發(fā)揮著重要的作用?。而同為南宋人的張世南所撰《游宦紀聞》中僧人張圣有贊云:“無上雄文貝葉鮮,幾生三藏往西天。行行字字為珍寶,句句言言是福田。苦海波中猴行復,沉毛江上馬馳前。長沙過了金沙難,望岸還知到岸緣。夜叉歡喜隨心答,菩薩精虔合掌傳。半千六十余函在,功德難量熟處圓。”?該贊簡要涵蓋了從三藏往西天到取經歸還的整個取經過程,但是在取經人物中僅提到三藏、猴行者和馬,亦涉及菩薩。據《欽定四庫全書》在該書前的提要,張世南為宋寧宗、理宗間人,“自稱嘗官閩中,多記永福縣事”,而其所記載的僧人張圣正是福建永福縣人?。結合該記載中的背景來看,包括猴行者和馬的西游取經故事在12、13世紀的福建民間已經較為流行。

除了上述文字記載以外,福建泉州開元寺還保存著與取經故事可能存在關聯(lián)的浮雕。學者GustaveEcke和PaulDemiéville曾對開元寺的雙塔進行過詳盡的研究和介紹,并指出東塔建成于1250年,而西塔建成時間略早,完成于1237年?。東西兩塔各有五層,在塔的基座和每層上都刻有與佛教相關的浮雕。GustaveEcke和PaulDemiéville已經注意到雙塔中的浮雕呈現與取經故事可能的關聯(lián),其中包括西塔一層第十三和十四幅雕像,四層第二幅、第十一幅和第十二幅雕像,以及東塔二層第八幅雕像。實際上,西塔一層第十三和第十四幅雕像為手持兵器的守護神,雖然在開元寺的傳統(tǒng)中被認為是尉遲恭和秦叔寶,與早期取經故事并無明顯直接的關聯(lián)。其一,開元寺對雕像身份的傳統(tǒng)指認并無確鑿證據,如Ecke和Demiéville在書中所指出的,這些指認很多情況下均屬臆斷猜測。就這兩幅雕像而言,沒有任何實際的證據表明其呈現的是尉遲恭和秦叔寶。其二,Ecke和Demiéville認為這兩幅雕像與取經故事存在關聯(lián),然而他們的這一判斷建立在16世紀百回小說《西游記》的內容之上,因為小說中提到尉遲恭和秦叔寶守衛(wèi)唐王李世民。但是以明代小說的內容來推斷宋代雕像的內容,存在邏輯上的明顯缺陷。其三,這一推斷和開元寺的傳統(tǒng)指認很可能都是受到該層其它兩幅浮雕圖像(即第十一幅和第十二幅雕像,見圖7和圖8)的影響而產生的附會。同樣,東塔二層第八幅圖像與取經故事的關聯(lián)斷定上也存在類似的問題。該雕像中有一個僧人,頭部背后有光環(huán),手持念珠,其身旁右前方立一小猴,官員模樣裝束,手中似持笏,面向僧人作禮敬狀。Ecke和Demiéville認為該僧人為玄奘,而其身旁隨行的是猴行者。他們雖然在此處明確指出了取經故事在明代小說《西游記》成書前就已經出現在元代戲劇中,而且還提到當時新近發(fā)現的宋代《大唐三藏取經詩話》中已經有猴行者,其所做的關聯(lián)判斷仍然在很大程度上依賴明代的百回小說《西游記》:“在《西游記》中猴子在跟隨玄奘之前曾是天宮中玉帝手下的一名官員,這就解釋了其在我們雕刻中的裝束。”?

圖7猴首護法者 宋代開元寺西塔四層

圖8西海玉龍?zhí)?宋代 開元寺西塔四層

最可能與取經故事具有關聯(lián)的是西塔四層的第二幅、第十一幅和第十二幅雕像。為便于討論,現將Ecke和Demiéville書中對這些雕像介紹的相關部分譯出并分列如下:

第二幅:一個有光環(huán)的僧人。從其合十的雙掌中生出一朵蓮花,其上些許花瓣零落(?)。在此人物前方有一個開花的植物。題銘:唐三藏,即玄奘,著名的朝圣者。唐三藏是唐三藏法師的簡稱。玄奘通常以這一簡稱聞名中華。

第十一幅:猴首護法者,一手握持懸掛于其頸上的念珠,另一手持刀,刀端生云。其身穿束腰短衣,足登行履,腰上一條繩帶,上面系著一個葫蘆和一卷名為《孔雀明王經》的經文(該經文被用來抵御各種災難、危險、創(chuàng)傷和疾病)。[依據寺廟傳統(tǒng)指認]孫悟空,西游記小說中玄奘身邊隨從猴子的名字(又稱猴行者,美猴王或齊天大圣)。在雕刻的右上角有一個形狀較小的僧人,有光環(huán),明顯是玄奘本人,立于云上,而該云看上去和從猴子刀端所生之云一樣。在現存的《西游記》版本中,隨從猴子的武器不是刀而是兩端有金箍的鐵棒。方便之時,它可以隨時將鐵棒縮小成針放入耳朵中。另外,它下身穿著虎皮裙,這一細節(jié)和我們的雕刻不符。

第十二幅:一個穿著像守護神的人物,頭戴王冠。左手持珠,右手持長矛,頂端掛有一個葫蘆。云自葫蘆口上方生出,在雕刻右上角的云上有一匹馬背上馱著蓮花(?)。題銘:東海火龍?zhí)印R罁F有《西游記》版本,此人的稱呼有所不同,應為:西海玉龍?zhí)印|海龍王名敖廣,猴子正是從他那里得到了神奇的鐵棒。該龍王有三個兄弟,其中一個是西海龍王敖閏。敖閏之子玉龍?zhí)釉附v火,燒了其父殿上的明珠(題銘中的“火”字可能暗指此故事)。龍王向玉帝告發(fā)其子過失,玉帝命將太子吊在空中等候處死。此時觀音正忙于準備玄奘西天取經一事,并安排各人在不同地方等待幫助取經人。恰逢遇見可憐的龍?zhí)拥踉诳罩?觀音便為其向天庭求情,得到寬恕,其條件是龍?zhí)右獛椭饰魈烊〗洝}執(zhí)臃钣^音之旨待命于深澗下。在十五回我們看到,當玄奘到達此澗時,龍?zhí)游茨苷J出玄奘,因此將唐王賜予玄奘的白馬吞下。猴行者試圖尋回白馬,但徒勞無功,只得尋求觀音,由其將原委告知龍?zhí)印:笳咴谄兴_面前以人形現身,就像我們雕刻中的人物。觀音摘下龍?zhí)禹椣旅髦?見我們雕刻中的珠),用楊柳枝蘸著甘露灑在其身,將龍?zhí)幼兂梢黄グ遵R供玄奘使用。白馬身上原本空無一物,后來有一位年長的廟祝,觀音的化身,贈送給取經人必要的馬具,如鞍轡、韁籠等。我們的雕刻無疑是龍?zhí)雍桶遵R的呈現,但是題銘和一些細節(jié)與我們現有的小說文本不一致。?

上述三幅雕像中兩幅有明確的題銘,剩下的一幅雖無題銘,但該人物的頭部為猴首,且?guī)в蓄^箍,再加上同層有唐三藏和龍?zhí)拥母〉褚约伴_元寺對此雕像的傳統(tǒng)指認,很容易讓人聯(lián)想到取經故事里的猴行者。從上面的引文可以看出,Ecke和Demiéville的書中對這三幅雕像與取經故事的關聯(lián)既作出了相對肯定的判斷,又有所保留,因為其在某些細節(jié)呈現上與百回小說《西游記》的內容不相符合。然而如前所述,這種不相符合的判斷完全以明代百回小說《西游記》為參照標準,具有明顯的局限。對此,杜德橋將猴首神將雕像與最初藏于日本高山寺的早期取經故事文本《大唐三藏取經詩話》和《新雕大唐三藏法師取經記》進行對比,進一步強調了雕像呈現與西游取經故事文本相抵牾之處。但與此同時,他也明確指出不能因此而簡單否認為開元寺傳統(tǒng)所支持的這一指認,因為在這一發(fā)展演化階段民間的取經故事并無必要在呈現上具有一致性:北方民眾聞見的猴子形象完全可能與南方的不同。?

雖然杜德橋對早期取經故事在呈現上的流動性持有非常肯定的態(tài)度,但是這些雕像在細節(jié)上與高山寺版本的抵牾使他將其與高山寺版本所代表的早期取經故事傳統(tǒng)相區(qū)別。由于高山寺版本代表著目前所知最早的關于西游取經故事較為完整的文學創(chuàng)作,杜德橋在其相關研究中強調這一文本在幫助我們認知了解西游取經故事演變脈絡上的權威性。這一觀點固然合理、謹慎,但有時也會限制我們有關早期取經故事在呈現上所具流動性和多樣性的想象。舉例而言,在列舉開元寺雕像與高山寺文本沖突之處時,杜德橋指出高山寺版本中并沒有提到龍?zhí)?白馬也是在女兒國時作為贈給唐僧的禮物一筆帶過,而所謂的龍馬要在后來的雜劇中方才出現。?

實際上,龍與佛教緊密相連,在西游取經傳統(tǒng)形成的初期便占有一席之地。《大唐西域記》中便有若干有關龍的故事,如屈支國中“諸龍易形,交合牝馬,遂生龍駒”的記載和那揭羅曷國中如來留影制毒龍一事?。隨著西游取經故事的演進,在《大唐三藏取經詩話》中降龍主題與龍駒故事的融合已可窺得端倪。在“入九龍池第七”中有猴行者降龍的描寫:

行次前過九龍池。猴行者曰:“我?guī)熆创耸蔷艞l馗頭鼉龍,常會作孽,損人性命。我?guī)煵挥么掖摇!焙鲆姴懨烀?白浪茫茫,千里烏江,萬重黑浪;只見馗龍哮吼,火霞毫光,喊動前來。被猴行者隱形帽化作遮天陣,缽盂盛卻萬里之水,金镮錫杖化作一條鐵龍。無日無夜,二邊相斗。被猴行者騎定馗龍,要抽背脊筋一條,與我法師結條子。九龍咸伏,被抽背脊筋了;更被脊鐵棒八百下。“從今日去,善眼相看。若更準前,盡皆除滅!”困龍半死,隱跡藏形。猴行者拘得背筋,結條子與法師系腰。法師才系,行步如飛,跳回有難之處。蓋龍脊筋極有神通,變現無窮。三藏后回東土,其條化上天宮。?

此處行者伏龍所仰仗的乃是毗沙門大梵天王所賜法寶(包括錫杖),而后來的西游取經故事中觀音取代了毗沙門大梵天王的保護神角色,錫杖雖然沒有如此神通,但亦由觀音賜予玄奘。此段故事中尚未出現后來為人熟知的白龍馬,但是龍筋使法師“行步如飛”的功用與后來的白龍馬相似。玄奘取經東歸后,“其條化上天宮”,這一結局亦與后來雜劇和世德堂本中龍馬功成返海或歸真在一定程度上形成呼應,而雜劇和世德堂本中龍?zhí)幽耸浅洚斎〗浫吮Wo神的觀音所救,并聽從觀音差遣,化為白馬上西天取經。

在伍斯特藝術博物館的雕像中,觀音下方的游龍形象為觀音及其上方的取經隊伍之間的關聯(lián)增添了敘事與想象的張力。龍伏身于在觀音座下,同時又對應著觀音頭部上方的取經隊伍,演繹著發(fā)生在三者之間的諸多可能性。如果我們將其置于取經故事文字圖像呈現的傳統(tǒng)下審視,就會發(fā)現取經人、保護神(毗沙門大梵天王、觀音)和龍/馬三種元素之間存在著某種較為固定的關聯(lián),盡管在不同場合里這種關聯(lián)在表現上不盡相同,其中的個別元素在各自呈現上也存在差異。以龍/馬這一元素為例,開元寺浮雕的題銘為“東海火龍?zhí)印?正如Ecke和Demiéville的書中所言,這一名稱與后來明代百回小說中“西海玉龍?zhí)印钡姆Q呼不一致。然而在署名為“吳昌齡”的雜劇《楊東來先生批評西游記》中,龍?zhí)拥纳矸輩s是南海火龍三太子,其名稱在一定程度上呼應了開元寺浮雕的題銘。雜劇中龍?zhí)臃赶伦镄挟敂?被玉帝吊在空中等候處死,后為觀音救下并跟隨唐僧西天取經,這又與世德堂本中有關西海玉龍?zhí)拥那楣?jié)非常相似?。因此,這種名稱上的差異恰恰指向了取經故事在呈現上演變的一種可能性。此外值得注意的是,伍斯特藝術博物館雕像下方的龍在其龍爪中握有一珠,而開元寺中以人形呈現的龍?zhí)邮种幸辔沼幸恢椤G罢吲c位于雕像上方的馬相呼應,而后者在浮雕的右上方亦有一馬。此類呈現不僅暗示著龍與馬關聯(lián)的可能性,而且通過這一特殊角度切入了取經故事傳統(tǒng)的脈絡之中。

《大唐三藏取經詩話》中一開始對取經隊伍的描述中并沒有提到白馬。如杜德橋所言,白馬的出現是在“經過女人國處第十”這一部分,由女兒國的女王贈與唐僧,而此時白馬的身份與龍?zhí)硬o干系。其在書中第二次也是最后一次的出現是在“入竺國度海之處第十五”:“三藏頂禮點檢,經文五千四百八十卷,各各俱足,只無多心經本。法師收拾,眾僧扶持,牽馬負載,啟程回歸,告辭竺國僧眾。”?如同女人國處,此處有關白馬的描寫也是一筆帶過,似乎其存在的唯一功用就是為了馱經東歸。“白馬馱經”的經典形象在《大唐三藏取經詩話》之前便早已形成,西游取經故事傳統(tǒng)在演變過程中逐漸吸收、利用并突出了這一典故。在榆林窟第三窟普賢變中,取經隊伍里的白馬背上已經載有蓮花和佛經。開元寺龍?zhí)痈〉竦挠疑辖巧弦灿幸黄ケ池撋徎ǖ陌遵R,不僅呼應著白馬馱經的典故,而且在龍?zhí)优c馬之間創(chuàng)造了關聯(lián)。在取經故事的文字呈現上,《大唐三藏取經詩話》中龍(即系在三藏法師腰間使其行步如飛的龍筋)與馬(馱經)的功能還處于各自分開的狀態(tài),雜劇《楊東來先生批評西游記》中二者已經融為一體:觀音將火龍化為白馬并遣木叉行者將馬贈與唐僧,這一點在元代《唐僧取經圖像》中也得到了相應的視覺呈現(參見本文第四節(jié))。而在圖像呈現上,伍斯特藝術博物館所藏的宋代雕像中龍與馬之間已經存在可能的關聯(lián)。更重要的是,以空間位置看,龍與馬分別居于觀音的下方和上方,使觀音成為二者在空間上同時也可能是象征或敘述層面上的聯(lián)結。觀音的這一聯(lián)結功用不僅在后來的取經故事中得到了進一步明確和強化,而且也照應了早期的取經故事呈現。在《大唐三藏取經詩話》中女人國一節(jié)末尾,女王以詩自言其身份:“此中別是一家仙,送汝前程往竺天。要識女王姓名字,便是文殊與普賢。”?可見,白馬已經是菩薩對玄奘的饋贈,助其完成取經使命。值得注意的是,《大唐三藏取經詩話》中觀音尚未出現,三藏取經的保護神職責主要由毗沙門大梵天王承擔,白馬尚未與龍合一,亦由文殊和普賢贈與。隨著宋代以后觀音形象的進一步普及,毗沙門大梵天王和文殊、普賢在取經故事中的地位及作用被邊緣化,與此同時龍/馬逐步融合,觀音最終被賦予取經人保護神的職責,并成為聯(lián)結取經人與龍/馬的重要紐帶。

不同于敦煌壁畫和伍斯特藝術博物館的有關取經人(三藏和猴首隨從)、菩薩和龍/馬的全景式呈現,開元寺的浮雕采取了分別呈現的方式,將猴首神將、火龍?zhí)印⑻迫亍⒂^音各自雕刻成像,同時又置于西塔四層,在滿足自身特定建筑設計需求和風格的基礎上又指向了上述人物之間可能的聯(lián)系。雖然有不少資料表明福建地區(qū)在早期取經故事傳統(tǒng)的形成和演進中發(fā)揮著重要作用,開元寺的相關浮雕也顯示出可能存在的關聯(lián),但是尚不能以此斷言開元寺西塔的相關浮雕彼時已成為取經故事中的一部分。

四、結論

通過與早期西游取經故事文學藝術呈現的對比,有關伍斯特藝術博物館新見宋代雕像的考察帶給我們的主要啟示可以概括為以下幾點:

第一,西游取經故事在其早期演變發(fā)展階段呈現出多樣性,不僅與不同的地域文化有關,而且與其賴以呈現的媒介密切相關。《大唐三藏取經詩話》、敦煌壁畫、開元寺浮雕以及伍斯特藝術博物館的雕像代表了元代以前西游傳統(tǒng)中的不同媒介,它們所呈現的取經故事也不盡相同。作為文字呈現的代表《大唐三藏取經詩話》,對取經故事的過程進行了較為完整的描述,盡管在情節(jié)上顯得簡略粗糙。其中猴行者已經開始發(fā)揮降妖除魔的重要作用,然而觀音尚未成為取經隊伍的保護神,龍與馬的功能還處于分離階段。同時,二人一馬的取經隊伍也沒有得到突出。相反,《大唐三藏取經詩話》在提到取經隊伍時往往言六人或七人(包括猴行者)之數,對白馬也沒有強調。而在壁畫和雕刻等視覺媒介的呈現中,觀音已成為主要的保護神。然而榆林窟第三窟普賢變中并無觀音,該窟同壁南側繪有與普賢變相對應的文殊變,既呈現了多樣性,又與詩話文本呈現中女人國文殊與普賢的情節(jié)形成呼應。同時在敦煌壁畫和伍斯特藝術博物館雕刻的圖像中,二人一馬的取經隊伍已經基本形成,且處于配角的地位,與之對應的圖像主體是菩薩,這也與這些圖像在宗教意義上的性質和目的有關。《大唐三藏取經詩話》從名稱上看就是以三藏取經隊伍為中心,通過其在取經途中的奇特經歷為主,以故事情節(jié)演進的方式吸引受眾。與此不同,壁畫和雕刻則以為受眾直接膜拜為導向,因此取經隊伍居于從屬地位,并在藝術呈現的世界中向菩薩朝拜,進一步感染藝術世界外的觀眾。開元寺的浮雕則呈現了與敦煌壁畫和伍斯特藝術博物館不同的特點,其呈現聚焦于個體,并指向了龍與馬的關聯(lián)。此外,該寺浮雕中猴首神將所持的武器為刀,這雖然和《大唐三藏取經詩話》有關猴行者的描述以及后來廣為人知的金箍棒相沖突,但不可以此徹底否定其與取經故事的關聯(lián)。因為即使在宋代以后出現的雜劇《楊東來先生批評西游記》中,我們仍然可看到行者與刀的聯(lián)系:“(觀音上云):……(看行者科)通天大圣,你本是毀形滅性的。老僧救了你,今次休起煩心。我與你一個法名是孫悟空,與你個鐵戒箍、皂直、戒刀。鐵戒箍戒你凡性,皂直遮你獸身,戒刀豁你之恩愛……”?雖然不能據此斷言開元寺浮雕的猴首神將就是孫悟空,但是僅憑所持兵器也不能輕易否定這一關聯(lián)的可能性。簡言之,在其形成的早期階段,西游取經故事的呈現具有多樣性,彼此之間可能出現某種程度上的相互呼應或抵牾,而這種多樣性的形成與取經故事傳統(tǒng)在形成初期的開放性和流動性密不可分。

第二,就開放性和流動性而言,因地域文化的差異、呈現媒介的多樣以及傳播形式的不同,西游取經故事的系統(tǒng)在其形成初期具有較強的開放性,能夠相對容易地借用、吸納其它故事中的人物或情節(jié),從而增強自身的豐富性。由于這些人物或情節(jié)往往為特定的受眾所熟知,因此這種由開放性帶來的借用、吸納也會增強對受眾的吸引力和感染力。MilmanParry和AlfredLord在研究南斯拉夫地區(qū)的民間口頭史詩吟唱者時指出,口頭表演具有其特殊的鮮活性和創(chuàng)造性,故事在每一次的講述中都經歷了不同程度的再創(chuàng)作。杜德橋認為他們有關口頭藝術創(chuàng)作的分析在一定程度上也適用于對早期取經故事口頭呈現和傳播的理解,并指出盡管現存資料的匱乏不足以讓我們清楚掌握當時的情況,但我們在思考早期取經故事的口頭傳播時依然應當對此予以應有的注意?。而在現有的文字呈現上,這種吸收與借用已經在《三藏法師取經詩話》中有所體現。《三藏法師取經詩話》中對三藏所歷險阻的描述大都非常簡單,但其中有兩個較為豐富的故事值得注意。一個是“過獅子林及樹人國第五”中小行者變驢一事,與唐代《河東記》中板橋三娘子的故事里行旅之人變驢具有相似之處(《出曜經》“利養(yǎng)品”中也有人化為驢的故事)。另一個是“到陜西王長者妻殺兒處第十七”中癡那遭后母陷害死里逃生一事,與《史記》所載舜與后母之事及《經律異相》中引述的薄拘羅與后母一事也有明顯相同的地方。當然這并不意味著《三藏法師取經詩話》里的這兩則故事必定受到上述某個故事的直接影響,而是表明特定的故事可以在不同體系中相對自由的流動(其間往往伴有不同程度的改變),成為創(chuàng)作人共享的故事資源。對開放性和流動性強調的意義在于能夠讓我們以更為開放和包容的眼光重新審視早期取經故事傳統(tǒng),避免直線性思維考察所帶來的陷阱,同時不拘泥于以《三藏法師取經詩話》為代表的早期文字版本的呈現,更不應在心中先立一個原型或祖本,而應該在不同媒介和相關呈現的交叉對話中積極探索可能存在的關聯(lián)。

第三,流動性不僅指向取經故事呈現中的變動,同時也指向在變動過程中對相對穩(wěn)定元素的肯定。伍斯特藝術博物館雕像的獨特價值之一就在于它以一種新的方式呈現了取經故事在早期發(fā)展階段逐漸形成的相對穩(wěn)定的人物(龍馬,取經人、觀音)及其相互關系。所謂取經故事的傳統(tǒng),應被視為一個相對趨于穩(wěn)定的動態(tài)體系。一方面除了上述早期階段的開放性、流動性以外,其生命力也在接受中隨著時間和空間的變換而不斷延伸,并具不同呈現,包括從古代的評點、插圖到現代的翻譯及電影改編等等。換言之,其流動性隨著時空變遷而不斷獲取新的意義。另一方面,流動性中又有趨于穩(wěn)定的一面,使得西游取經故事傳統(tǒng)這一體系能夠具有自我的身份印記。特別是明清時期取經故事經典化以后,這一穩(wěn)定性極大地增強。而在早期形成階段,新見伍斯特藝術博物館雕像使我們能夠將其他媒介呈現中的相關因素聯(lián)系起來,凸顯了龍馬、取經人、觀音在取經故事中的關聯(lián),顯示了流動性中趨于穩(wěn)定的一面。這一趨勢在元代得到進一步加強,除了雜劇中的文字呈現外,在元代《唐僧取經圖冊》中也有相關的插圖。在該冊中題簽為“遇觀音得火龍馬”的插圖中,我們又觀察到了熟悉的模式:一名神將(觀音的代表,可能是木叉使者)立于空中,身旁是火龍在空中盤旋;取經人(玄奘及其隨從一名)行走于山間,前方是馬。與伍斯特藝術博物館雕像不同的是,觀音并未現身,而是由其使者神將替代,并輔之題簽文字以暗示其存在。另外,空間的位置呈現上出現逆轉,圖冊中龍與使者在上方,而取經人和馬在下方。如前所述,此變化與不同媒介呈現的性質和目的有關,雕像意在供人朝拜,因此觀音必須現身,且居于主體位置。值得一提的是,整個圖冊中猿猴模樣的人僅出現了一次(《唐僧取經圖冊》上冊第十五圖“玉肌夫人”),且不在此圖中,這不僅與此前的宋代相關呈現不同,與后來《楊東來先生批評西游記》中孫行者的地位更是明顯沖突。然而,如果對“遇觀音得火龍馬”這一圖畫進行細究,便會發(fā)現玄奘身旁站有一個隨從。參照冊中相關圖像可推知,該隨從應是石盤陀,總體上仍然符合二人一馬的模式(按照唐代《大慈恩寺三藏法師傳》的記載,法師西行途中遇胡人石槃陀,與胡翁換馬后,與石槃陀一同出發(fā)。然而,此少胡途中忽起異心,欲害法師:“少時胡人乃拔刀而起,徐向法師,未到十步許又回,不知何意,疑有異心。即起誦經,念觀音菩薩。”?石槃陀與自元代演變以來的孫悟空形象存在相似之處,而玄奘這里也是求助于觀音菩薩的保護庇佑)。

第四,這一穩(wěn)定性有助于我們重新審視敦煌壁畫與取經故事的聯(lián)系,并對所謂的取經故事“傳統(tǒng)”和相關研究進行反思。前面論及的相關敦煌壁畫大致可分為兩類:一類是行腳僧圖像,另一類是二人一馬朝拜菩薩。較之行腳僧圖像,二人一馬朝拜菩薩的圖像在呈現上更貼近我們后來所知的西天取經故事。然而以往論述多從西域乃玄奘巡禮之地來說明二者之間的聯(lián)系,雖然有一定的道理,但是缺乏其間具體的聯(lián)結。伍斯特藝術博物館雕像的出現則增強了早期西游取經故事多樣性呈現中的穩(wěn)定性,使我們能夠從另一個角度來審視敦煌壁畫與取經故事關聯(lián)的可能性。值得一提的是,此種關聯(lián)性并非固定一成不變。隨著新資料的發(fā)現和新研究成果的出現,它有可能被進一步增強或者削弱,也有可能被賦予不同的意義。

這一被重新書寫的開放性也促使我們在對早期取經故事視覺呈現的考察中重新思考西游傳統(tǒng)的形成以及相關的研究。取經傳統(tǒng)是一個開放的體系,其開放性不僅存在于早期特定的語境下,也存在于與其后演變的互動中。這一開放性決定了在取經傳統(tǒng)演變形成的歷史過程中出現的不斷重塑和重新書寫:一些新的元素會被吸納進入相對核心的部分,而另一些或許風光不再,被放逐至邊緣,甚至逐漸淡出這一傳統(tǒng);還有一些元素會相對穩(wěn)定地保留在這一體系中,但是會經歷不同程度的改頭換面等等。這些都與后來的選擇、重構密切相關,因此在一定意義上講,傳統(tǒng)是一種不斷重構的層累,與后來追溯性審視和演繹的關聯(lián)往往大于通常認為的由前至后的影響;很多情況下,特別是相關歷史資料匱乏時,很難判斷某個作品是否在當時西游記的“傳統(tǒng)”中,或者彼時其在該傳統(tǒng)中的位置和黏合力。我們往往在參照后來所知的基礎上去做出推斷,進而重構傳統(tǒng)。在重構傳統(tǒng)中,我們一方面需要保持謹慎,反思已知資料的局限性。比如《大唐三藏取經詩話》的出現不僅讓我們對早期取經故事有了一定的了解,同時也讓我們意識到這一文本所帶來的挑戰(zhàn):從唐代諸如《大唐新語》《獨異志》和《酉陽雜俎》等著作中有關取經故事的片斷性記載到較為系統(tǒng)完整地演繹取經故事的《大唐三藏取經詩話》,以及從《大唐三藏取經詩話》到后來的雜劇、小說之間,其間的斷裂與空白直指我們相關知識體系中的缺失。作為一種重要的媒介,壁畫、雕像等視覺呈現為我們填補這種缺失提供了可能,但其局限性仍然存在。如果單就伍斯特藝術博物館的雕像本身而言,尚無充分確鑿的證據來斷定其與取經故事的關聯(lián)性。這一點也同樣適用于有關榆林窟和東千佛洞水月觀音像等壁畫的討論上。雖然不少學者認為這兩幅水月觀音圖像(以及榆林窟普賢變圖像)所描繪的就是玄奘與猴行者取經的場景,但此論斷的依據并不充分,在很大程度上依賴西游取經故事早期相關的文字資料。此種推斷方法在一定情況下固然有其必要與合理之處,不過亦須對其中的比附推論保持足夠的警惕與反省,一則主觀上有可能會先入為主,二則可能導致對原生態(tài)的廣闊性與復雜性認識不足。另一方面,對取經傳統(tǒng)的重新審視讓我們了解到對這種關聯(lián)性探討和推測的意義所在。早期取經故事傳統(tǒng)的多樣性、流動性、開放性以及這一傳統(tǒng)形成的追溯性使我們在重構這一傳統(tǒng)時能夠保持開放的態(tài)度,在不同媒介的呈現中找尋相關性,使其相互之間產生具有意義的對話,從而盡可能地接近原生態(tài)(或者更確切地說,原生態(tài)中蘊藏的可能性),并在與其后演變的互動中建構起富有活力的取經傳統(tǒng)。

注釋:

① BulletinoftheWorcesterArtMuseum,VolumeXXIV,Spring1933,No.1,pp.4-5.

② [唐]段成式《酉陽雜俎》,中華書局1981年版,第38頁。

③ [宋]歐陽修《文忠集》卷六十五,文淵閣四庫全書本。

④ [宋]蘇轍《欽定歷代題畫詩類》卷二,文淵閣四庫全書本。

⑤ [宋]董逌《廣川畫跋》卷四,文淵閣四庫全書本。

⑥⑧ DorothyC.Wong,“TheMakingofASaint:ImagesofXuanzanginEast Asia,”EarlyMedievalChina8(2002),p.46,p.61

⑦ ⑨ ?? ?GlenDudbridge,TheHsi-yuchi:AStudyofAntecedentsto theSixteenth-CenturyChineseNovel(Cambridge:CambridgeUniversityPress,1970),pp.1-9,pp.19-21,p.49,p.49-50,p.2-9。按:李翎的文章《玄奘畫像解讀—特別關注其密教圖像元素》中也提到了日本玄奘畫像中耳飾和骷髏掛飾的密教元素性質,見《故宮博物院院刊》2012年第4期。

⑩ VictorMair,“TheoriginsofanIconographicalformofthepilgrimHsüan-tsang,”T’angStudies4,1986,p.40.

? 關于敦煌壁畫中的唐僧取經圖像研究,可參見于碩《唐僧取經圖像研究—以寺窟圖像為中心》,首都師范大學博士論文,2011.

? 圖5和圖6分別引自《中國石窟藝術榆林窟》,江蘇美術出版社2014年版,第161、139頁。

?? 《楊東來先生批評西游記》,東京斯文會藏本,1928,第7-8、46頁。

? 劉克莊《后村先生大全集》卷四十三,四部叢刊初編本。

? 張世南《游宦紀聞》卷四,文淵閣四庫全書本。

? 《游宦紀聞提要》,見文淵閣四庫全書子部十,雜家類三。

?以下有關開元寺雙塔的資料圖像均來自GustaveEckeandPaul Demiéville,TheTwinPagodasofZayton:AStudyofLaterBuddhistsculpture inChina(Cambridge,Mass:HarvardUniversityPress,1935).

? ?GustaveEckeandPaulDemiéville,TheTwinPagodasofZayton,p.71,pp.34-36,

?[唐]玄奘、辨機原著,季羨林等校注《大唐西域記校注》,中華書局1985年版,第224-225頁。

??? 佚名《大唐三藏取經詩話》,上海商務印書館1935年版,第1-2、6、15頁。

? 不同的是,世德堂本中龍?zhí)臃呕馃嗣髦?而雜劇中龍?zhí)拥淖镄袇s是因行雨差池而被送上斬龍臺,這一點和世德堂本中涇河龍王的故事相似。

?[唐]慧立、彥悰《大慈恩寺三奘法師傳》,中華書局1983年版,第14頁。