二向性染料發(fā)展歷程

陳焙才 崔曉平 Hubert Beaumont 張子光

摘要:將二向性染料用于液晶變色產(chǎn)品是近年來非常熱門的研究方向,具有相當?shù)陌l(fā)展前景。熒光二向性染料經(jīng)由分子結(jié)構(gòu)的設計可以具有非常多向性的顏色改變,也可以經(jīng)由不同染料的調(diào)配得到各種顏色,大大推動了液晶調(diào)光薄膜的發(fā)展?jié)摿Α1疚闹饕投蛐缘陌l(fā)展和歷程做了簡要介紹,主要敘述了幾種熒光二向性染料的研究進展

關(guān)鍵字:蒽醌染料;偶氮染料;液晶變色薄膜;賓-主液晶

1.二向性染料的發(fā)展進程簡介

賓-主液晶彩色顯示是在定項排序的液晶中溶入了二向性染料,由靜電場操縱液晶的排序,使色調(diào)隨靜電場變化而變化,進而完成彩色顯示,其具備角度更大、畫面更亮、輻射更小、用途更廣、顏色艷麗舒目和色調(diào)多樣性等優(yōu)勢。

通常液晶染料可分成偶氮染料和萘醌化合物兩類。偶氮染料因分子結(jié)構(gòu)的特點和可裝飾性,使其在與液晶摻雜后表現(xiàn)出優(yōu)異的光學特點,如具備寬液晶表明角度、提升表明色度等,對這種光學特點進一步科學研究有益于提升液晶表明的品質(zhì)和特性。除此之外,偶氮染料的井然有序主要參數(shù)高、制取方式簡易,在與液晶摻雜時還具備電子光學特性優(yōu)、耐熱性高、溶解度高等特性。而蒽醌染料因為結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性佳,具有較高的光穩(wěn)定性,促使科學家們也開始對蒽醌染料的光學應用進行研究。

蒽醌染料是除偶氮染料之外使用量較大的染料。按運用歸類萘醌構(gòu)造的染料所涉及到的關(guān)鍵有酸堿性、活力、分散化、復原染料。其具備兩大優(yōu)勢:一是抗曬色牢度優(yōu)質(zhì),二是能產(chǎn)生艷麗的色調(diào)。在紅、紫、藍、綠的深棕色染料中,蒽醌染料占據(jù)關(guān)鍵影響力。可是,萘醌上反映的精準定位較繁雜,一些反映要用重金屬超標精準定位,原材料萘醌及化合物溶解性較弱,絕大多數(shù)反映需要在鹽酸物質(zhì)中開展,促使蒽醌染料的生成加工工藝較復雜、成本增加,能具體運用的只是極少數(shù)。

2.偶氮二向性染料研究進展

偶氮染料因其與眾不同的分子結(jié)構(gòu),使之成為最早進行科學研究的二向性染料。偶氮染料的N=N鍵與苯環(huán)能夠產(chǎn)生共腕,產(chǎn)生大兀鍵進而減少分子結(jié)構(gòu)的越遷電子能級產(chǎn)生二向色性。將其摻加液晶以后會使液晶主要表現(xiàn)出很多與眾不同的光學特點,而對這種光學特點多方面運用有益于提升,液晶表明的品質(zhì);染料分子結(jié)構(gòu)則呈現(xiàn)了優(yōu)良的特點,如優(yōu)良的光特性、耐熱性,及其溶解度。

近些年,偶氮染料的科學研究關(guān)鍵集中化在擴寬吸收譜帶、提升二向色性、增加溶解度、改善染料的光可靠性。

偶氮染料摻加液晶時會隨液晶的趨向而趨向,不用靜電場時,通過液晶元器件的色調(diào)是不一樣徑向的中間色;在靜電場功效下,染料和液晶隨靜電場進行趨向,其色調(diào)是由分子結(jié)構(gòu)短軸方位的決定。由于分子結(jié)構(gòu)短軸方位的消化吸收決定消化吸收峰,因而針對擴寬吸收譜帶的科學研究關(guān)鍵集中化在增加分子結(jié)構(gòu)短軸和引進官能團異構(gòu)造成分子極性轉(zhuǎn)變2個方位,如圖1。

偶氮染料二向性的提升關(guān)鍵集中化在增加分子結(jié)構(gòu)長軸,擴大分子結(jié)構(gòu)的長徑比。Ghanadzadeh等化學家設計生成了不一樣分子大小和烷基尾鏈的氨基偶氮苯染料,帶有長烷基尾鏈的染料A在液品E8中具備最大的二向色比,表明長烷基鏈的引進針對賓-主體系的平行面特性具備非常大的影響。Mikhaleva等根據(jù)引進喀碇環(huán)生成了化學物質(zhì)B,擴張了分子結(jié)構(gòu)的共軛體系,提升了分子結(jié)構(gòu)的長徑比。馮亞云等人到二甲酰胺的基本上,在分子結(jié)構(gòu)尾端引進六氫吡啶環(huán),提升了分子結(jié)構(gòu)的線形。

增加分子結(jié)構(gòu)的共輒管理體系可以提升偶氮染料的二向色比,但溶解度卻大大的降低,因而在維持一定二向色比的基本上提升偶氮染料的溶解度是十分必要的。M.Matsui等化學家到提升偶氮染料的溶解度的問題上做了很多嘗試和研究,主要是引進含氟烷基鏈或是是引進酯基。在苯并噻唑二偶氮二向性染料的基本上,在苯并噻唑環(huán)上引進含氟烷基鏈生成了化學物質(zhì)A,促使在維持原來化學物質(zhì)的高有序參數(shù)的基本上,提升了染料的溶解度。在三偶氮染料的基本上,將一個偶氮換為酯基而生成的B染劑分子結(jié)構(gòu)既具備三偶氮較高的有序參數(shù),又具備二偶氮染料優(yōu)良的溶解度,因而具備非常好的使用價值。根據(jù)引進雙酯基或是全氟烷基鏈單酯基的偶氮染料C、D,溶解性大幅度提高。

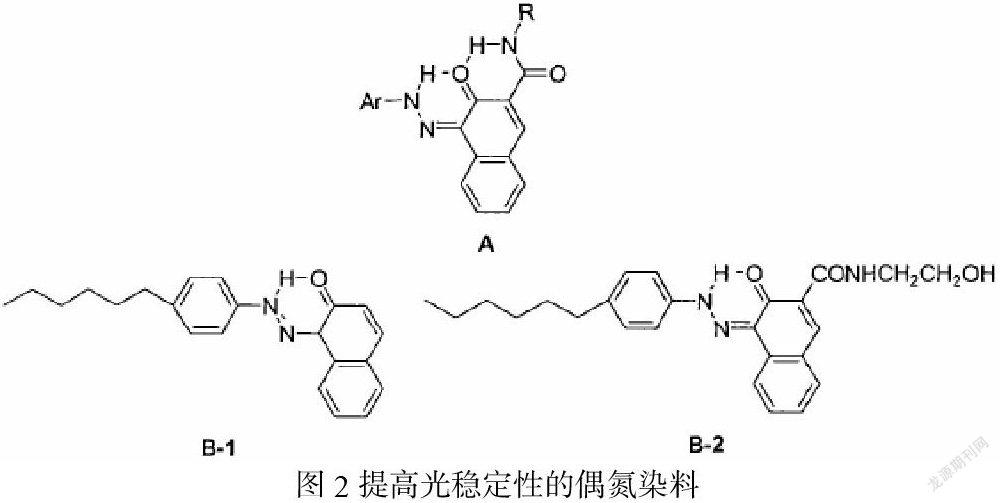

偶氮染料的二向色比和溶解度都好于蒽醌染料,但在光可靠性上尚有不足,因而提升偶氮染料的光可靠性一直是科學研究專家學者的關(guān)鍵研究內(nèi)容。分子內(nèi)氫鍵一般造成分子結(jié)構(gòu)光化學反應可靠性的明顯提升,比如蒽醌染料因為1位上的氨基或羥基能夠與羰基產(chǎn)生堅固的分子內(nèi)氫鍵進而使蒽醌染料的光堅固度進一步提高。VenkataramanK報導的化學物質(zhì)A是提升光可靠性的偶氮染料,在這個基礎上生成了鄰位為羰基的偶氮染料B。該染料存有2個同分異構(gòu)體,在液晶E7中,B-1以偶氮的方式存在,光可靠性好,做到了具體運用的規(guī)定。而B-2以腙的方式存有,因為腙同分異構(gòu)體比偶氮更易空氣氧化溶解,因此在光可靠性能上表現(xiàn)較差。

偶氮二向性染料目前已在光學、耐熱與溶解度性能上取得很大的進展,但由于其本身結(jié)構(gòu)的光穩(wěn)定性尚有不足,在實際應用中尚未取得中大突破,因此如何更進一度提升偶氮二向性染料之光穩(wěn)定性,將是接下來研發(fā)應用的重點。

3.萘酰亞胺類熒光二向性染料研究進展

萘酰亞胺類化合物具備光可靠性好、構(gòu)造易裝飾、顏色艷麗等特性,多運用在癌癥藥物、熒光感應器、增白劑等行業(yè)。如在4位引進供電子器件基,能夠獲得量子產(chǎn)率高、合適人的眼睛看的熒光峰部位,因此引發(fā)了世界各國很多研究液晶的學者的好奇。FiksinskiK等科學家研究了萘酰亞胺二向性染料的特性。經(jīng)檢測,發(fā)現(xiàn)液晶W52中的有序參數(shù)顯著高過6cB中的,這很有可能與每一個主客管理體系特殊的分子結(jié)構(gòu)間相互作用力相關(guān)。除此之外,創(chuàng)作者還利用偏光顯微鏡科學研究了染料對液晶向列相的危害,發(fā)覺夾雜染料以后的向列相液晶的可靠性沒有產(chǎn)生顯著的轉(zhuǎn)變。根據(jù)比照發(fā)覺,高井然有序主要參數(shù)的染料能提升液晶的清澈點,能大幅度的提高主體液晶的可靠性。

WolarzE等科學家研究了不同氮取代基和4位取代基的萘酰亞胺衍生物。發(fā)現(xiàn)該系列染料可以散發(fā)出綠色熒光,并且在非極性溶劑中有很非常高的熒光量子產(chǎn)率;在液晶中還可以保持優(yōu)秀的取向性;對光非常穩(wěn)定而且不會破壞液晶相的穩(wěn)定性。

MartynskiT等科學家研究了4-仲氨基-N-乙基秦酰亞胺類染料在向列相液晶中的性質(zhì)。在混合物液晶W52、E7、ZLI2359中測試發(fā)現(xiàn),該類化合物能很好的取向于液晶分子,吸收有序參數(shù)最高為0.48,熒光有序參數(shù)為0.45,并且這兩個值隨烷基鏈的增K出現(xiàn)增大的趨勢。此外,該類化合物還具有很高的量子產(chǎn)率,鮮艷的黃色色調(diào),適合人眼觀看。加入到液晶中,使得清亮點下降的幅度很小,基本上不破壞液晶相的穩(wěn)定性。

GrabchevI等化學家利用在萘酰亞胺的4位引進烯丙基胺的方法,生成了一系列染料分子結(jié)構(gòu)。除化學物質(zhì)3e外,別的分子結(jié)構(gòu)都呈現(xiàn)了很高的熒光量子產(chǎn)率,散發(fā)出艷麗的黃-翠綠色熒光。在lcd屏ZLI1840中,3c的有序參數(shù)和二向色都明顯高過已發(fā)現(xiàn)的萘酰亞胺化合物。除此之外根據(jù)顯微鏡檢測證明,將該系列產(chǎn)品染料加上入液晶中,并不會造成液晶變得不穩(wěn)定。

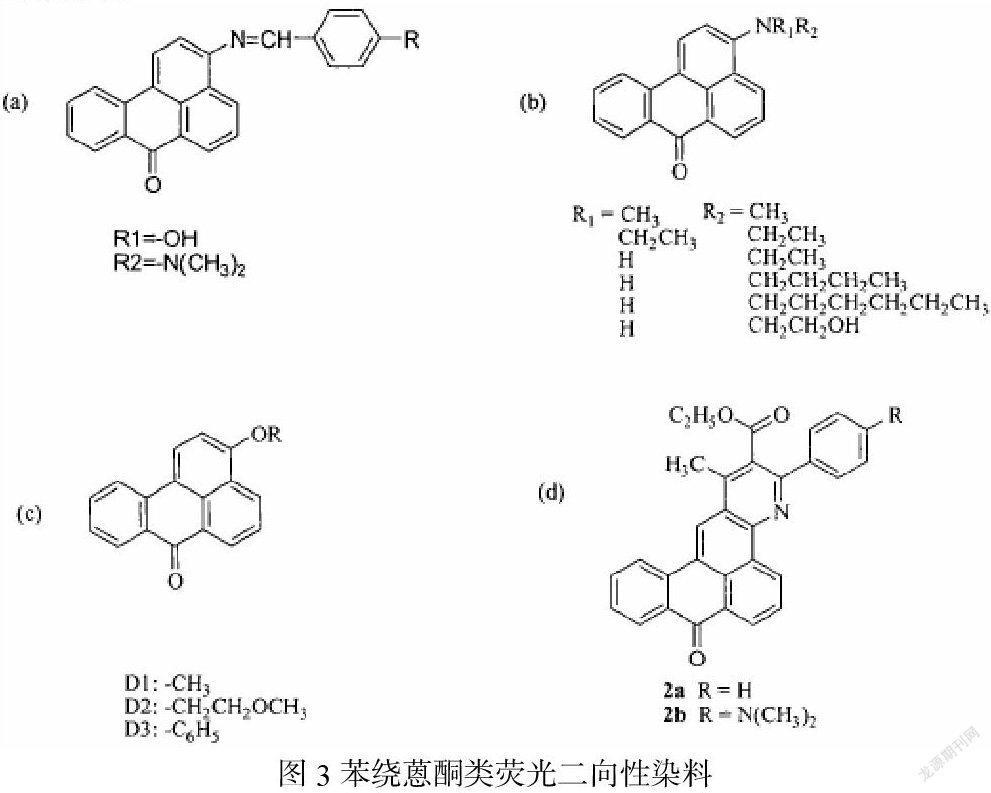

苯繞蒽酮化合物因為其出色的色調(diào)特點、高的電子光學可靠性,廣泛運用在各行各業(yè)。能夠和高壓聚乙烯單個共聚物,用以高聚物上色;還能夠做為分散化染料、激光器染料。近些年,GrabtchevI科學研究了苯繞蒽酮染料在液晶顯示屏層面的運用,獲得了顯著的效果。在3-羥基苯繞蒽酮的基本上,生成了如圖3(a)所示所顯示的分子結(jié)構(gòu),與3-羥基苯繞蒽酮的對比,染料分子結(jié)構(gòu)短軸的提高促使該化學物質(zhì)的井然有序主要參數(shù)大幅度提高。如圖所示(b)所顯示的染料,并且該值受尾端官能團R1R2的影響。氨基官能團對有序參數(shù)造成的影響為NH2<NR1R2<NHR,叔胺主要是因為立體式效用的危害造成其有序參數(shù)小于仲胺的。除此之外,此系列產(chǎn)品染料或是不更改或是略微減少了相變化溫度。

為了更好地提高苯繞蒽酮化合物的熒光特性,GrabtchevI等化學家還研究生成了3-烷氧基苯繞蒽酮。熒光光譜數(shù)據(jù)信息表明該系列產(chǎn)品化學物質(zhì)的量子產(chǎn)率比3-羥基苯繞蒽酮的大許多。在液晶ZLI-1840中實驗發(fā)現(xiàn),染料和熒光的有序參數(shù)隨尾端R基的不一樣而明顯不一樣。R為苯環(huán)時,平穩(wěn)了發(fā)光團的趨向性因此有序參數(shù)是較大的;R為-CH3時,因為尾端最短而造成有序參數(shù)最少。除此之外,為了更好地進一步擴張共軛體系,增加分子結(jié)構(gòu)長軸,根據(jù)催化反映生成了如圖3(d)所顯示的分子結(jié)構(gòu),做到了分子結(jié)構(gòu)長軸與越遷距基本相同,在液晶中取向優(yōu)良的目地。經(jīng)檢測,這兩個分子結(jié)構(gòu)的二向色比和有序參數(shù)比未歷經(jīng)催化反映的苯繞蒽酮化合物的二向色比和井有序參數(shù)都高很多,因此有非常大的使用價值。

4.結(jié)語

二向性染料的發(fā)展歷史非常悠久,無數(shù)學者和化學家在染料的發(fā)展歷程中做成了卓越的貢獻,改進了二向性染料的很多特點。在目前液晶變色產(chǎn)品快速發(fā)展的情況下,二向性染料將會迎來跟一步發(fā)展的機會,因此目前如何提升偶氮二向性染料之光穩(wěn)定性,與蒽醌染料的溶解度效果,將會是后續(xù)投入的研發(fā)重點。未來如能開發(fā)出同時具有優(yōu)良光學特性、高耐熱性、高溶解度且光穩(wěn)定性佳的二向性染料,將可大幅提升二向性染料材的應用潛力。

參考文獻

[1]潘柔辰,李曉蓮.BODIPY熒光二向性液晶染料的制備及性能[J].精細化工,2019,36(10):2028-2033,2039.

[2]馮亞云,宋玉龍,劉紹錦,等.液晶器件用高二向色性偶氮染料的研究[J].液晶與顯示,2005,20(5):388-391.

[3]李曉蓮,張宗英,汪意.蒽醌彩色二向性液晶染料的合成及性能研究[J].液晶與顯示,2010,25(5):646-648.

本論文由珠海市創(chuàng)新團隊項目(ZH01110405180042PWC)資助,