海口市水系演變特征及其對區域環境的影響

蔣任飛,孔 蘭,王賢平,楊 磊

(1.中水珠江規劃勘測設計有限公司,廣州 510610;2.水利部珠江水利委員會水生態工程中心,廣州 510610;3.河海大學水文水資源學院,南京 210098)

城市水系是一個城市生態和文化的靈魂,在我國大力推進生態文明建設、全面推行河長制等新形勢下,河湖水系連通已經受到高度重視[1,2],同時,有關水系連通方面的研究也越來越成為國內外學者關注的熱點問題[3-6]。本文通過深入分析海口市不同年代的地形圖,通過AutoCAD軟件等計算分析了快速城市化背景下海口市城區不同時期的河網密度、水面率、支流發育系數等指標,研究了水系演變特征及其對區域環境的影響,為水系連通研究提供一種新的技術方法,并對開展新形勢下類似城市水系規劃及防洪排澇等提供參考。

1 水系演變特征研究方法

采用統一的水系參數結構體系,來分析水系演變特征。研究選取的水系參數主要包括河網密度Dd、水面率WSR、支流發育系數K3個指標。借助CAD等軟件,通過分析計算歷年的水系參數等,能量化分析水系演變。

河網密度Dd、水面率WSR是水系結構參數中最常見的參數,反應河道的數量特征,計算公式為公式(1)、(2):

Dd=L/A

(1)

WSR=(Aw/A)×100%

(2)

式中:L為區域內河道總長度;A為區域面積;Aw為流域內河流和湖泊的總面積。

支流發育系數K代表支流、干流的發育程度,反映河流水系的結構特征,計算公式為公式(3):

K=Lb/Lm

(3)

式中:Lb為支流的河流長度;Lm為主干河流長度。

2 海口市水系演變及原因分析

作者收集了國家測繪局印發的海口市1960年1∶25 000地形圖、1965年1∶10 000海口主城區部分地形圖、1978年1∶50 000地形圖,1986年1∶10 000主城區南渡江附近地形圖及2013年1∶10 000地形圖等資料。由于城市建設是水系變遷的主要原因,再加上間隔時間較長和歷史資料的缺失等因素的限制,本次研究的主要研究范圍為海口市主城區。

利用AutoCAD軟件,分別對1960、1965、1978、1986年的紙質地圖與2013年地形圖進行配準,對研究區主要水系(不含蝦塘、魚塘等)進行數字化。通過比對不同年份之間數字化結果,剖析水系演變特征。在比對海口地形圖的同時,還參考和分析了海口市地方志、普查資料、歷史資料等。海口市代表年份城區水系見圖1。

圖1 海口市代表年份城區水系圖Fig.1 Representative city water system map of Haikou City

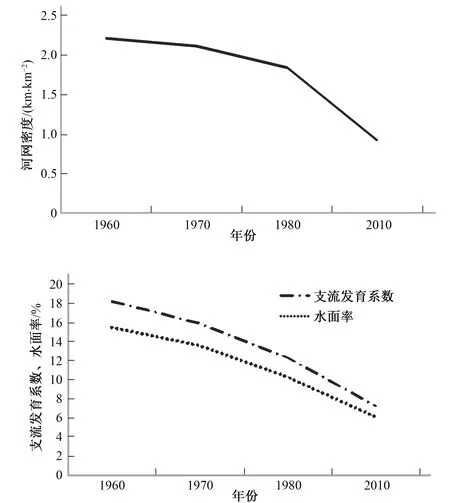

考慮代表年共有的地形圖范圍,并以2013年的面積作為基準面積,計算該區域的面積以及各地形圖水系結構參數。該范圍東起南渡江左岸,西到秀英溝,北到瓊州海峽,南到白水塘,面積246.8 km2左右。計算結果見表1、圖2。

2.1 河網密度演變分析

2.1.1河網密度演變特征

從上述表格中可以看出,海口市在河網密度上小于其他地區,與深圳地區接近。海口屬于北部濱海平原區,由于匯流區較小,加之歷史上人為開鑿的因素,河流發育程度相比于長三角地區,珠三角要低。20世紀80年代之前,已存在河道填埋的現象,如朝船溝等,但同時有部分地區進行河道的整治,形成了固定的河道邊界,海口市河網密度基本保持不變。到2010年代,自然河流受到人類活動的干擾逐漸加強,水系結構發生變化。總體而言,城市化導致了不透水面積的增加,顯著影響了水系的數量,河網密度下降趨勢明顯。

2.1.2河網密度演變原因

(1)河道填埋、匯水范圍減少等因素導致河道消失。例如鴨尾溪河道被填埋、白水塘水面減少、板橋溪被填埋成為暗涵、海甸溪入海口被填埋等,河道長度和數量減少。

(2)圍海造田增加了新生河道。例如龍昆溝1965年以前未形成固定的河道形態,河道斷面不規整,河道沒有入海;1978年龍昆溝入海口是灶村養殖場,隨著海口城市范圍不斷擴大,逐漸轉變為城市建設用地,龍昆溝隨之從自然河道形態轉變為直立擋墻形式;1986年龍昆溝基本上形成了現狀的形態。電力溝1986年前該區域屬于瓊州海峽范圍,經過不斷的填海之后形成了陸地,后期電力溝作為排海通道才逐漸形成。

(3)河道水庫新建等。根據水庫普查資料分析得出,1965年之前建成水庫有57座,包含羊山水庫、嶺北水庫、永莊水庫、沙坡水庫等,主要的城鄉生活、工礦企業供水水庫都已建成;1965-1978年建成水庫54座,包含鳳潭水庫、周仁水庫等。1978年-1986年建成水庫8座,1978-2011年建成水庫為10座。水庫的修建伴隨著部分河道的形成。

表1 海口市主城區與參考區域近50年水系變化表Tab.1 The water system changes of the main districts of Haikou City and the reference area nearly 50 years

圖2 海口市主城區水系結構參數變化圖Fig.2 The water system structural parameters changes in the main districts of Haikou City

(4)河道規整,塑造河道。例如鴨尾溪多以自然河道形態為主,斷面寬度不固定;1960-1978年河道形態形成,河道水系發達,河道沿程斷面不規則,水面寬度較寬,入海通道分為兩支,一支經過白沙門上、下村流入白沙門港,另一支在當時的大英三、四隊處匯入海甸溪,最終入海;1986年鴨尾溪分為兩支,一支稱為白沙河,在白沙門上村河道截斷,穿過公路涵管流入養殖的魚、蝦塘,白沙門下村與白沙門上村之間河道消失,另一支鴨尾溪(1978年)從人民橋截斷,入海口至人民橋的河道已經消失;2013年維持1978年河道的走向及形態,建成通海的五四路明渠,作為海甸島排水的通道,但河道斷面趨于直立護岸形態。

2.2 水面率演變分析

2.2.1水面率演變特征

由于海口水系不如珠三角、長三角水系發達,水面率相對而言較低,水面率隨著城市發展在逐漸減少。1980年之前河網密度基本不變,水面率減少主要體現在人為的侵占河道空間,導致河道寬度減少。2010年代,水面率降低主要體現在河道長度和河道寬度兩個維度,一方面河道長度在減少,一方面河道寬度在萎縮。

2.2.2水面率演變的原因

(1)河道裁彎取直,主要表現為自然形態的河道認為改造成人工河道。如美舍河,美舍河在瓦灶村附近的支流逐漸消失,河道萎縮,被建設用地侵占,河岸由不規整經過整治變為規整,局部河道存在裁彎取直的現象;現狀情況下,河道進一步順直,河道斷面趨于規則,上游地區河道斷面退化嚴重,從1986年的160 m到現狀的70 m。

(2)河道填埋、淤堵形成斷頭河,表現為河道長度變短,河道斷面縮小,支流大量減少,甚至完全消失;河道破碎分割,截斷為若干部分,形成斷頭浜、獨立的水塘等。如板橋溪、龍昆溝等。

(3)河道綜合服務價值提升。隨著城市建設的需要,河道兼顧了排水、供水及景觀等眾多功能,局部河道斷面和長度經過規劃設計之后,有一定的拓寬和增加。部分河道由排洪功能變成排澇、排水功能;部分河道由生活供水、生產供水功能變成排水功能;部分河道新增加景觀和航運功能;部分水庫由農業生產供水變成房地產開發或景觀旅游水庫。例如鴨尾溪、美崖水庫等。

(4)河道湖泊匯流面積減少,水域面積萎縮。由于城市化進程的加快,土地平整、用地分割、河道填埋、管網泵站建設等因素改變了自然的匯水格局,導致部分河道湖泊的匯水范圍有所減少,水面面積萎縮。例如白水塘等。

2.3 支流發育系數演變分析

海口市支流發育系數由20世紀60年代的2.76下降到2010年代的1.13,下降趨勢明顯。支流大量消失,流域調蓄能力下降,帶來一系列洪澇問題等。如隨著城市發展,西側白水塘逐漸消失,東側白水塘(現在的白水塘)水面面積大幅萎縮,周邊龍橋公社、玉符大隊農場,昌榮村附近水面消失;板橋溪1965年河道形態呈“L”型,1978年板橋溪嶺下村段附近河道被填埋,河道形態呈“L”型;五源河1965年之前有一座沙漠水庫,1978年之后該水庫消失。

海口城市水系目前多以主干流為主。海口水系的支流發育較差,與珠三角、長三角差距較大,一方面由于海口平原地區面積較小,河道規模與珠三角、長三角有差距;另一方面由于支流水系在發展中河道逐漸消失,導致支流發育系數較低。河流水系在不受人類活動干擾下會自然地發育、演變,而城市建設侵占河道,末端河道遭到大量填埋,從而破壞原有的河流系統。

3 海口市水系演變對區域環境的影響

城市化建設等會造成水系面積與河道數量減少,一旦水系結構的衰減超過一定閾值,城市河流生態系統的自我調節能力遭到破壞,將帶來災難性后果。海口市水系演變對區域環境的影響主要包括:

(1)降低城市河網調蓄能力。水面積為河道常水位或者多年平均水位控制條件所計算的水體面積,水面積的多少一定程度上反映城市生態環境的優劣,同時也體現城市防洪、排澇的綜合能力。海口市中心城區非主干中小河道顯著減少,河網水系結構日趨簡單。自然條件下形成的河道體系其自身調蓄功能良好,這種功能是與地質地貌等性質相適應的。人類活動將河道填埋或加以改道,必然會對天然的排水效果產生影響。水面率降低、河道間溝通減弱,會嚴重降低海口市主城區的調蓄能力,使海口市防洪排澇存在著巨大的隱患。

(2)減弱城市熱島效應的能力差。河流水體具有高熱容性、流動性以及河道風的流暢性,對海口市熱島效應減弱具有顯著作用。作為海南省省會城市的海口市,城市熱島效比較嚴重。快速城市化導致海口市水系的萎縮減少,從而使海口市主城區的城市熱島效應難以通過水系得到緩解。收集了海口市溫度資料,發現1971-2000年7、8月份平均最高氣溫分別為33.1、32.3 ℃,2011年7、8月份分別為36、35 ℃,2012年分別為35、33 ℃,2013年分別為34、34 ℃,2013年分別為34、36 ℃,2014年分別為35、36 ℃。從大趨勢看,海口市城市氣溫有增高趨勢。雖然城市溫度的提升雖然作用因素眾多,但與城市水面率的減少也是密切相關的。

(3)城市水環境惡化。隨著經濟社會的快速發展,生活污水、工業污水和養殖廢水的不達標排放造成水體污染嚴重,海口市大部分河流發黑發臭。近年來,海口市河道普遍硬質化和規整化,河道控制寬度減小,河道本身減少了以往賴以行洪和維持生態流量的灘涂和濕地,河道納污容量降低,水環境問題進一步加劇[7]。

(4)濱水公共開敞空間萎縮。城市河道的消失伴隨著濱水空間的消失,城市居民數量正在逐漸擴張的趨勢下,可以用來娛樂和休憩的濱水公共開敞空間和斑塊日趨萎縮。同時隨著城市的發展,河道多為硬質護岸和直立擋墻,可被利用建設親水空間的區域越來越少,導致河道的親水性正在逐漸的退化。

4 結論與建議

由于城市化等因素的影響,20世紀60年代以來,河網密度、水面率、支流發育系數3個指標都有明顯的下降趨勢。影響河網密度演變的因素主要包括:①河道填埋、匯水范圍減少等因素導致河道消失;②圍海造田增加了新生河道;③河道水庫新建等;④河道規整,塑造河道。影響水面率演變的因素主要包括:①河道裁彎取直;②河道填埋、淤堵;③河道綜合服務價值提升;④河道湖泊匯流面積減少,水面面積萎縮。影響支流發育系數演變的因素主要是由于城市建設等人類活動侵占河道,末端河道遭到大量填埋,從而破壞原有的河流水系,支流水系在發展中逐漸消失導致支流發育系數降低。海口市水系演變對區域環境的影響主要包括:①降低城市河網調蓄能力;②減弱城市熱島效應的能力差;③城市水環境惡化;④濱水公共開敞空間急劇萎縮。該地區河流水系與人類活動的關系未達到“人水和諧”,且隨著城市化推進,急需及時拯救和保護河道,避免河流系統更加簡化,建議加強海口市水系規劃研究,建立合理的水系布局,增加水面率,加強水系的修復與保護,改善水環境等。

□

致謝:感謝《海口市水系規劃》項目組所有成員、感謝本文所參考資料的所有作者等給本研究的大力支持和幫助。

參考文獻:

[1]冼卓雁.海口市河湖水系連通及水資源配置研究[D].廣州:華南理工大學,廣州,2016.

[2]夏軍,高揚,左其亭,等.河湖水系連通特征及其利弊[J].地理科學進展,2012,(1):26-31.

[3]嚴春軍,楊大慶.上海市河網水系演變特征及對城市化過程的響應[J].人民長江,2014,45(11):40-43.

[4]竇明,靳夢,牛曉太,等.基于遙感數據的城市水系形態演變特征分析[J].武漢大學學報,2016,49(1):16-21.

[5]劉志龍,楊星.深圳城市水系建設探討[J].中國農村水利水電,2013,(8):81-83.

[6]郭亞萍,李丹,曹濱,等.水量優化調度對水系連通性的影響分析[J].中國農村水利水電,2016,(12):109-114.

[7]海口市環境保護局.2014年海口市環境狀況公報[R].海口市:海口市環境保護局,2015.