蕭云從山水畫藝術風格及其對日本的影響

奚林元

【摘要】 蕭云從乃明末清初著名畫家,曾參與反清的復社活動。他精通詩文、能書善畫,擅長山水、人物、花卉,用筆輕快灑脫,喜用古人筆法寫當前丘壑,生平畫作頗多,均系清雅淡遠,風格自成一格;所繪《太平山水圖》《秋山行旅圖卷》等畫作工雅絕妙,其藝術風格對后世的影響頗為深遠。

【關鍵詞】 蕭云從;山水畫;藝術風格

[中圖分類號]J22 ?[文獻標識碼]A

一、蕭云從的生平個性

蕭云從(1596—1673)字尺木,號默思、無悶道人等,安徽蕪湖人,歷經明末清初年間,當時政治腐敗,統治階級內部斗爭激烈,其主要表現在地主階級與進步的知識分子之間的矛盾日趨尖銳。蕭云從曾經參加進步的復社,與宦官的保守勢力展開過激烈的斗爭。由于政府增加賦稅,殘酷地剝削人民,各地農民起義相繼而起,起義軍在李自成、張獻忠等的帶領下曾進駐北京,朱由檢見大勢不妙,吊死煤山。但不久吳三桂引領清兵入關擊敗了李自成,清朝定都北京。蕭云從只好背井離鄉出走避居高淳,高淳乃抗清據點,是反清和文人學士聚集之地。有曰:“順治初,高淳民不靖,大兵致討,淳與水陽接壤,前驅突至,有朱巡檢者,迎啟軍帥于境上,指示分疆處。”

蕭云從深惡官僚,拘節守志,不結權貴,不肯臣事,避世不仕,太平知府胡季瀛,曾經求畫不與,惱羞成怒之下強其繪制太白樓壁畫。亡國的痛苦,戰爭的創傷迫使他不愿與清合作,或閉門讀書賦詩作畫,或暢游名山大川。在他中年從高淳回到家鄉時,眼看“梅筑”故居慘遭清兵踐踏,觸景傷情,感慨萬分,乃寫《移居詩》,其序曰:“疇昔小筑于東皋,則近王處仲夢日亭池。甲申后,為鎮兵是據,逐毀精舍。至丁亥秋,略避風雨而家焉,惟亂離遷播,親友凋殘,觸景內傷,忽然哀憤,……”字里行間充滿了哀愁和悲憤,反映出明朝遺民反清復明的思想情感。

蕭云從少年科考不利,但專攻詩文繪事,他在《青山高隱圖卷》中題跋曰:“畫亦戲事也,而感慨系之。少時習業之暇,篤志繪事,寒暑不廢。近流離遷播,齒落眼矇,遂握筆艱澀。……人處亂世,畫青山而隱,則吾與蕓子解衣磅礴,相附于長康、探微之流,亦足矣。”可見,他在少年時代就“篤志繪事,寒暑不廢”。并在明朝滅亡后悲憤填膺,隱居避世,懷念故國。他情愿以布衣終老,希望自己能成為像顧長康、陸探微這樣有骨氣的畫家,寧死不屈。他一直過著貧困潦倒、衣食拮據的生活,十分艱辛,曰:“仆本恨人,既長貧賤,抱疴不死,家區湖之上,秋風夜雨,萬木凋零,每聞要渺之音,不知涕泗之橫集。”他的處境很像元代倪云林和黃公望,他們也是他崇拜的對象,所以他的作品多吸取他們的畫法。在他一生的交往中也多以志同道合的畫家和具有民族氣節的愛國人士共勉,不與貪官污吏結交,旗幟鮮明,愛憎分明。

二、蕭云從山水畫的藝術風格

人們推崇蕭云從的主要原因就是因為他的山水畫造詣非常深厚,有《石軒隨錄》載:“蕭尺木品高志堅,不肯隨人俯仰,迴別時流。”他的這種思想意識在《閉門拒客圖》中表現得非常突出,畫中人幽居山谷,閉門讀書,家犬護院,一位烏紗紅袍客人被拒之門外,以示不與官僚合作,情愿隱居山林,與世無爭。畫跋曰:“趙榮祿仕元,省其弟子固,子固高臥檐,閉門拒之。今就子固畫法為圖。榮祿筆意雖優,余無取焉。”這種作品明確地反映了蕭云從反清的政治立場,在清初也是難能可貴的。

《西臺慟哭圖》則是根據宋末《西臺慟哭記》有感而作。畫中淡寫瀟瀟落水、漠漠白云,“秋水共長天一色”,在高臺上站立著一位著漢人服飾的文人士大夫,他面對祖國大好河山痛哭流涕,暗示著蕭云從對亡國的痛苦心情和對故國的深切懷念。

另外兩幅《仙山樓閣》和《巖壑幽居》也都是表現蕭云從隱居不仕的思想,與元朝的倪云林非常相似。前者寫重樓疊嶂,綴以樓閣,云中有路相通,可居可游,意境奇妙無比;后者寫懸崖下面臨水隱居,似世外桃源,寄托以幽靜之情。

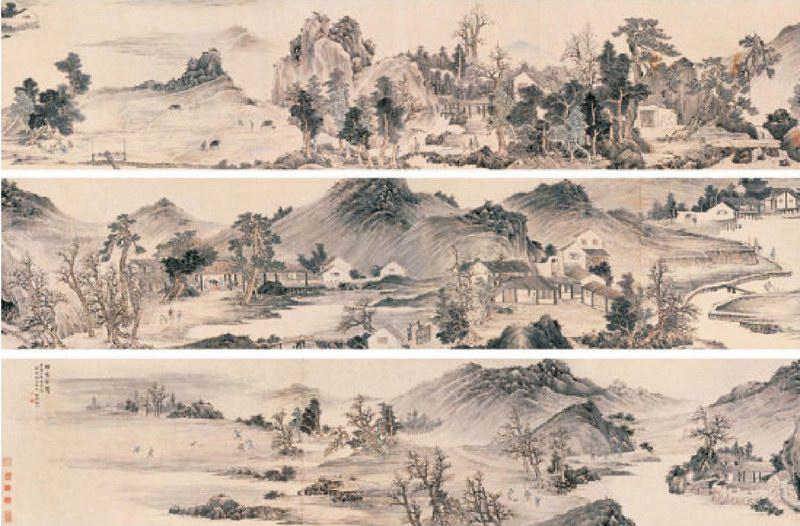

蕭云從的山水畫尤以“手卷”形式最為突出,其早期作品《秋山行旅圖卷》就已經顯露出他深厚的功底和非凡的才華,已形成自己獨特的風格。畫中景物變幻無窮,山澗溪流,曲折回旋,紅葉懸崖,素簾高掛。……全卷布局多樣統一,妙趣橫生,全景和諧,局部有味。這也是蕭云從所熱愛的祖國大好河山,并希望人民都過著這種祥和、美好的生活情境。他將此畫放在筐底幾十年,62歲后題跋曰:“作此畫幾十年矣,當時偶沒之廢冊中,若不知有此。今余年六十有二,重一相遇閱之,不能復得,因此嘆昔之脛力強壯,工細自適,誰謂畫師必老而后佳耶?”這是他對此畫比較滿意的評價。

清朝乾隆皇帝題曰:“幾點瀟瀟樹,疏皴淡淡山。由來以意勝,無不寓神間。秋景宜寥廓,客人自往還,粗中具工細。”道出對此作品的高度贊許和對其高超表現技巧的認同。

《云臺疏樹圖卷》是他在1656年元旦所作,曰:“丙申元旦晴和,胸中浩然,知世外有余樂,伸紙作畫,頃刻而成。”與前面的山水畫風格相比是各擅其妙,整幅畫雖頃刻而成,但章法嚴謹,全局山峰連綿,錯落有致,高松林立,飛泉奔流,樓閣參天,江泊輕舟,意境深遠。

《澗谷幽深圖卷》是他71歲時的晚年代表作之一,也是他自認為最得意的作品。此乃一幅設色山水,寫澗谷峰巒、村居山寺,意境幽深。此畫在百年后,乾隆題詩云:“……展觀長卷四丈余,觀之不厭意弗舍,重山復嶺繞回溪,古寺煙村接書社。……”這是對蕭云從山水畫的高度贊揚。蕭云從的這些山水畫都具有很豐富的內容和思想感情,道路、山川、林木、舟車、橋梁、屋宇、人物等景物的穿插均曲折有趣,布局、構圖、運筆、用墨都各具特色。他的作品幾乎每幅都有題跋,詩文樸素、情感真切,其山水長卷,意境幽深,引人入勝。而這些景物都是生活常見的,可居可游,感覺親切。它們與元朝倪云林的殘山剩水、荒涼蕭疏的風格有所不同,使人看了胸襟開闊,愛國之情油然而生。

我國明末清初以董其昌為首的仿古派提倡臨摹古人為上品,以提高“文人畫”的聲價,受其影響最典型的有王原祁、王時敏、王翚、王鑒(俗稱“四王”)等,這種風氣在當時和今后都有較大的影響力。蕭云從雖也受到一定的影響,但并不是機械地一味臨摹古人,在吸取古人精髓的同時更多地是注重對景寫生。《圖繪寶鑒》記載曰:“蕭尺木明徑不仕,筆墨娛情,不宋不元,自成一格。”惲壽平也稱他是“用古人之筆法,寫目前之丘壑”。他的《太平山水圖》就是根據古人的筆法寫太平地區的山水,共43幅,每幅各具特色,沒有雷同,這些作品充分流露出畫家熱愛鄉土的情感。他將古人筆法用于寫生之中,在當時是非常難得的,發揚了“古為今用”的創新精神,與當時的摹古之風是背道而馳的。他虛心向古人學習,接受傳統,吸取古人經驗,但并非泥古不化,而是將古人之法用于現實。他更注重向大自然學習,以現實生活為藍本,表現的都是現實生活中的真山實水,師法造化。因此,蕭云從山水畫的成就不僅僅是靠學習古人的技法所能取得的,而更多的是通過實景山水的寫生,靠造化自然而形成的獨特風格。

三、蕭云從山水畫對日本繪畫的影響

蕭云從的山水畫藝術不僅對我國的影響很大,而且對日本的繪畫影響也非常深遠,他的《太平山水圖》《秋山行旅圖卷》和《離騷圖》等刻本先后在日本廣泛流傳。日本畫家池大雅將《太平山水圖》定義為《蕭尺木畫譜》,愛不釋手,精心刻意臨摹,改變了日本畫的面貌,奠定了日本南宗文人畫的基礎。秋山光夫說:“祗園南海是日本南宗文人畫的開拓者,池大雅則是日本南宗文人畫的完成者。”又說:“蕭尺木藝術的影響,在我國繪畫發展史上有很深的意義,這是誰都承認的。而南海以《蕭尺木畫譜》給大雅這件事,在我國藝苑已成為膾炙人口的佳話了。”池大雅的《十便圖》《白云紅樹圖》和《余杭勝幽圖》等作品,在用筆、用墨以及構圖上均模仿蕭云從,就連題跋的字體也與蕭云從相仿。

蕭云從不僅影響著池大雅和南宗文人畫,而且對整個日本的繪畫都產生了極其深遠的影響。他的《太平山水圖》,又稱《太平山水畫貼》,被日本人廣泛臨摹;另一幅《秋山行旅圖卷》流失到日本后被東京帝室博物館所藏,并按照原尺寸復制后大量發行,被日本的繪畫愛好者廣泛地用做學習的藍本,至今對日本的繪畫特別是南宗文人畫的發展起到了較大的促進作用。

自古以來,日本的繪畫藝術都是以中國的文化為基礎的,無論是從題跋、書法、文字、印章還是從用筆、用墨、構圖、布局的章法技巧,其創作源泉都是與中國畫一脈相承的。直到近現代世界畫壇上出現了現代畫風,日本人才在本民族繪畫的基礎上融合了西洋畫的色彩和中國畫的水墨暈染方法形成了日本新的畫風,使日本的繪畫進入了一個嶄新的高度,這種畫風反過來又對中國的嶺南畫派產生了一定的影響。

參考文獻:

[1]薛峰.簡明美術辭典[K].哈爾濱:黑龍江人民出版社,1982.

[2]葛路.中國古代繪畫理論發展史[M].上海:上海人民美術出版社,1982.

[3]郭因.中國繪畫美學史稿[M].北京;人民美術出版社,1981.

[4]王石城.蕭云從[M].上海:上海人民美術出版社,1979.