科舉鄉試考題

赫 草

有隋以來,一直到清末的1905年,科舉考試進行了一千多年,各個封建王朝都把考試作為選拔官吏、任用人才的一項重要制度。鄉試,即是其中一個十分重要的環節。所謂鄉試,據《辭海》,是指明清兩代每三年一次在各省省會(含京城)舉行的考試,凡本省生員與監生、蔭生、官生、貢生,經科考、錄科、錄遺考試合格者,均可應考。每到子、午、卯、酉年為正科,遇有皇帝登基或慶典加科為恩科,考期一般在每年的八月,分三場,所以又稱秋闈。考中的稱為舉人,考第一名的叫解元。監生是指明清時候凡有資格在國子監讀書的,統稱為“監生”。最初時由學政考取,或由各地報送,或由皇帝特許。故監生又有舉監、貢監、生監、恩監、蔭監等名目。后來一般指由捐納而取得應試資格者為監生。如果未入府、州、縣學而欲應鄉試,或來得科名而欲入仕的,都必須先捐監生作為出身,但不一定在監中肄業。

貢生是指生員經學政選拔一部分上報朝廷送入國子監讀書者。意思是以人才貢獻給皇帝。如清代有恩貢、拔貢、副貢、歲貢、優貢和例貢等等,名目繁多,恕不贅言。

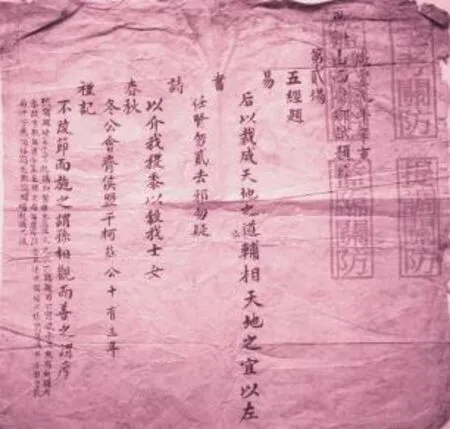

咸豐元年(1851年)恩科山西鄉試第二場的題目

手中的這件藏品正是咸豐元年(1851年)恩科山西鄉試第二場的題目,距今已有167年。尺幅相當于一張麻紙大小,紙已發黑,試題為毛筆字書寫經雕版刻制后印刷,右手的起首處有四道橙黃色的大印,分別為“主考關防”“提調關防”“監試關防”“監臨關防”。據史料,明清以來,科舉制度中都有主持各省鄉試的官,稱為主考,其職務為總閱應試人的試卷,分別去取核定名次,將所有取中的舉人及其試卷奏報皇帝。主考人數,清制各省均為正、副各一人。前邊四道關防中第一道即是“主考關防”,顯示了主考官的突出地位和鄉試的權威性;“提調關防”是指負責考試內部事務的官員,他們作為協調、運籌考試的人員,當然不能缺位;“監試關防”和“監臨關防”都是指監考人員和組織領導者,不可或缺,有此關防,方能保證考試的公正性和合法性。

現在,我們再看一下這個第二場的試題到底有點啥?

試題共五道,分別為“易”“書”“詩”“春秋”“禮記”。

關于“易經”的題目是這樣的:“后以裁成天地之道,輔相天地之宜,以左右民”。

“書”應指《尚書》,即“任賢勿貳,去邪勿疑”。

“詩”當為《詩經》中的“以介我稷黍,以穀我士女”。

“春秋”為“冬,公會齊侯,盟于柯莊,公十有三年”。

“禮記”為“不陵節而施之,謂孫,相觀而善之,謂摩”。

最后,附有答題要求,是為:

“默寫頭場第一篇,起講即緊接末篇經文,之后,不寫題目,不寫破承,其默寫起講內,添改字數,無庸合算,至經文內,每篇添注涂改,俱照頭場式樣寫,其通共添注涂改若干字,應頂格寫在默寫頭場起講之后”。

因沒有頭場考試試題,故該要求難以準確釋讀,在此從略。

科舉制度在中國盛行千余年,無論實物還是文獻資料,都很豐富。實物最著名的有北京國子監、南京的江南貢院等。這兩個地方早些年我都去過。國子監,簡稱“國學”,始于隋煬帝時改“國子寺”為“國子監”,北京的“國子監”于1287年建立,700多年沒動地方,明清時都進行過增修,為科舉教育管理機關,兼具國子學性質,當為封建時代的最高學府和教育管理機構。位置在北京內城安定門附近,雍和宮出來馬路對過向西走不遠就到了。推開兩扇大紅門,院子里氣象森然,頗有皇家風范。院中有一偌大的杏壇,一棵古樹樹蔭遮地,虬枝四射,東廊下曾有許多石碑,不知現在還在否?

南京的“江南貢院”在秦淮河邊,是科舉時代考試貢士的場所。進大門后又有龍門,再進為至公堂,龍門與至公堂間有明遠樓。東西側為外簾,至公堂后進有門,入門為內簾。貢院兩旁建有號舍,以供考生居住,以數十間至百間為一列,形如長巷,每巷用《千字文》遍列號數(如天字第幾號)。應試者入內即封號柵,一號最多兩三平方米大小,考生吃、喝、拉、撒、睡全在里邊,只有到交卷日方開柵,考生才能出來。為防有人替考或作弊接應,貢院外墻常鋪以荊棘,故貢院亦稱棘闈。

我去南京的那年正是江南八月,暑熱難消,日頭毒辣,動則大汗淋漓。據講解員介紹,當年陳獨秀參加鄉試,考取舉人時,就在其中的一個號子待過兩天,苦不堪言,那等搜腸刮肚,饑熱難耐,蚊蟲肆虐的情形想來讓人心驚。讀書難,士子苦啊!

至于文獻資料,科舉方面的,無論官藏還是私藏,都可稱洋洋大觀,除中國外,美國、日本都有不少。歷史學家何炳棣先生寫作《明清社會史論》時,就充分利用了美國所藏的科舉文獻。

另外,山西這個地方,民間所藏科舉文獻經常能碰到。二十年來,僅是我手上就購入了幾十件,而且件件都是精品,其價值和意義,自非一般。當然,這是另外的話題了,就此打住。