臺兒莊戰(zhàn)役中的三位女記者

文/鄭言

在1938年發(fā)生的臺兒莊戰(zhàn)役中,前來采訪的中外記者達(dá)到100余名。在他們中間有三位女記者穿梭在槍林彈雨中,發(fā)出一篇篇戰(zhàn)地報道和通訊。通過她們的報道,世界知道了臺兒莊,西方國家改變了對中國抗戰(zhàn)觀望的態(tài)度,提高了中國在世界反法西斯戰(zhàn)爭中的地位。他們以筆作槍,抨擊邪惡,揭露日軍暴行,喚起了世界人民對中國抗戰(zhàn)的同情和援助。三位女記者成為當(dāng)時的“明星”。

新婚蜜月赴前線

香港《立報》記者鄧珂云是進(jìn)入臺兒莊前線采訪比較早的記者,并且是在新婚蜜月期間與丈夫曹聚仁一起奔赴抗日前線。

鄧珂云于1916年生于上海,讀初中時就愛好文學(xué),1935年高中畢業(yè)后,前往杭州舅父家里,因?yàn)槲膶W(xué)創(chuàng)作與當(dāng)時已是知名作家的曹聚仁相識。1937年8月淞滬會戰(zhàn)爆發(fā)后,曹聚仁奔赴抗日前線采訪,由于表現(xiàn)突出,被國民黨中央通訊社聘為特派記者。1938年3月,曹聚仁跟隨部隊撤到武漢。正在上海難民收留所和抗日民眾團(tuán)體忙碌工作的鄧珂云得知后也輾轉(zhuǎn)來到武漢,被香港《立報》聘為記者。兩個相知、相戀了4年的情侶,在武漢舉行了婚禮。

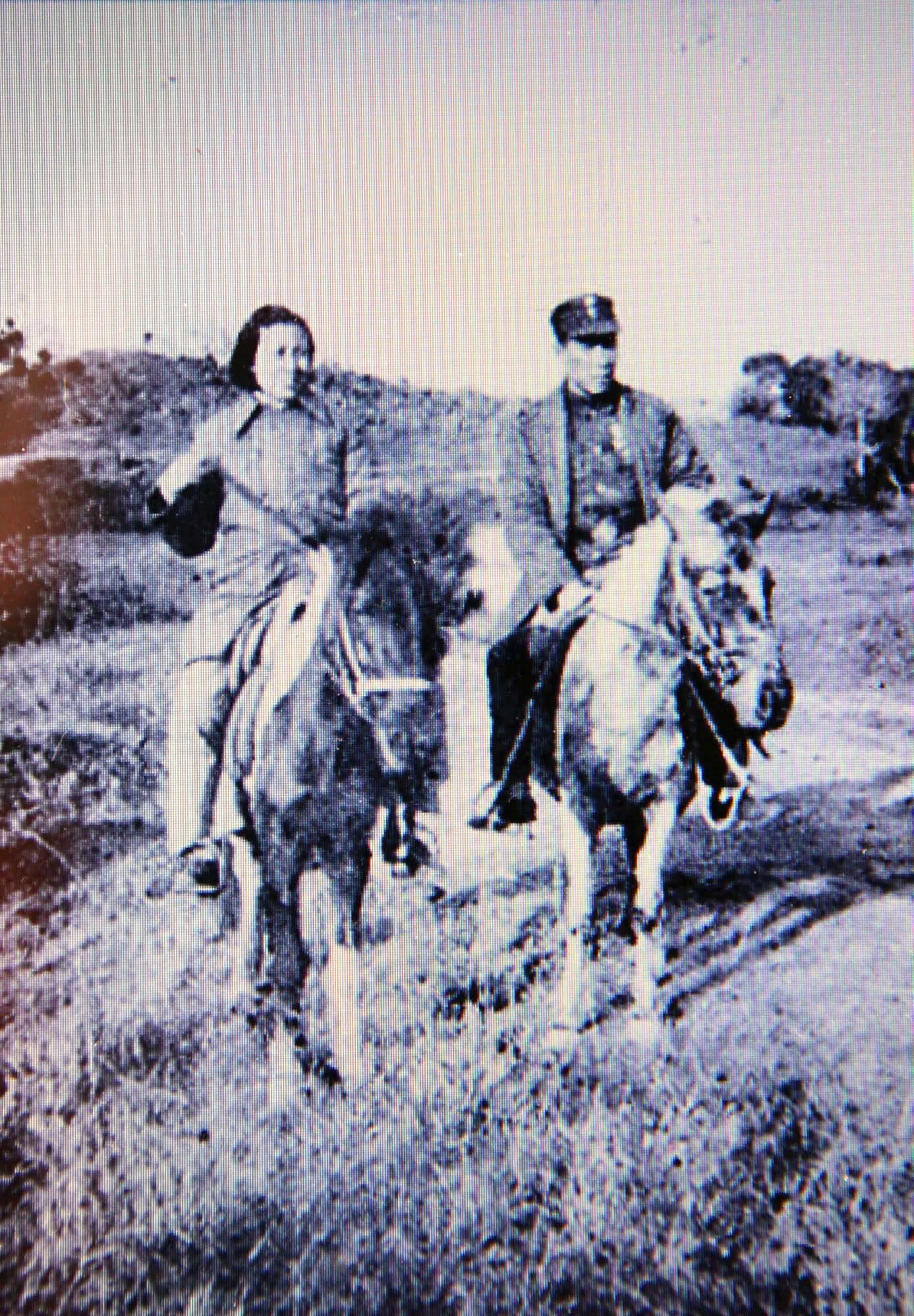

○鄧珂云與丈夫曹聚仁在臺兒莊前線。Deng Keyun and her husband Cao Juren were in the front line of the Battle of Taierzhuang.

此時,在魯南臺兒莊已是烽火四起,硝煙彌漫,中國軍隊正在與日軍浴血奮戰(zhàn),武漢的報紙和電臺天天報道臺兒莊的戰(zhàn)況。在新婚之夜,一對記者夫妻決定奔赴前線采訪。向所在的新聞單位報告后,分別被任命為戰(zhàn)地特派記者。他們從漢口乘坐火車向臺兒莊進(jìn)發(fā)。鄧珂云在報道中寫道:“出了荒漠的鄭州市,火車在遍地黃沙的平原中行駛了十七八個小時,記者于前晚(25日)到達(dá)徐州。”3月25日,鄧珂云夫婦到達(dá)徐州后,這里已經(jīng)聚集了好多中外記者,他們和幾位外國記者一同采訪了第五戰(zhàn)區(qū)司令長官李宗仁,李宗仁向他們介紹了戰(zhàn)況。在鄧珂云眼里,李宗仁胸有成竹,勝算在握,暢談必勝的道理。

4月5日,鄧珂云和曹聚仁來到臺兒莊前線,采訪了第二集團(tuán)軍總司令孫連仲。當(dāng)時在這里有中外記者20多人,孫連仲和參謀人員向記者們介紹了臺兒莊作戰(zhàn)經(jīng)過。為了搶發(fā)大捷新聞和掌握戰(zhàn)役的全局情況,鄧曹二人于4月6日下午搭乘軍車趕回徐州。鄧珂云及時將收集到戰(zhàn)斗情況發(fā)往《立報》。4月7日,《立報》在一版頭條位置登出了《臺兒莊外敵陷重圍,將被我分別擊破》,第二天又在一版頭條位置刊登了《臺兒莊我軍大勝》的報道。

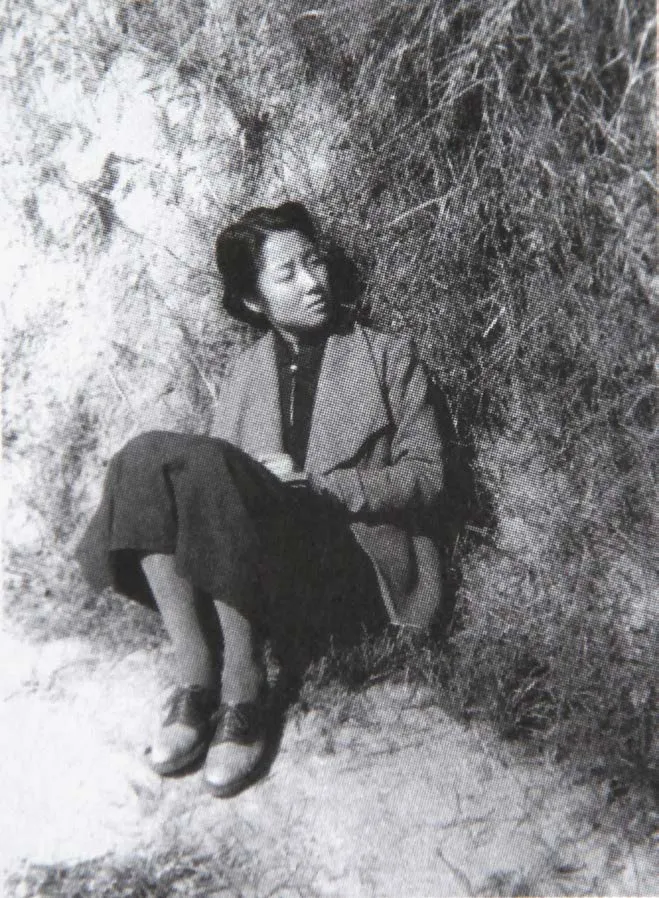

○張郁廉在壕溝里躲避日機(jī)低飛掃射轟炸。Zhang Yulian stayed in the trenches to escape the bombing from Japanese airplanes.

鄧珂云還通過深入采訪,寫出不少戰(zhàn)地通訊。從在圖書館查到的當(dāng)年的《立報》看,鄧珂云的戰(zhàn)地通訊另辟蹊徑,沒有直接描寫戰(zhàn)斗慘烈、悲壯的場面,而是從街市的商業(yè)經(jīng)營和民眾動員反映戰(zhàn)斗勝負(fù)情況。她在通訊《徐州市安堵如常》(刊登在《立報》1938年4月4日)中寫道:“當(dāng)記者走出車站時,就見到了那熱鬧的夜市,無數(shù)的擔(dān)子,亮著閃閃的燈火,擁塞在車站附近……進(jìn)入城墻,市面是更熱鬧了,大的店家都裝著明亮的電燈,有菜館還安上紅綠燈泡,即使是日常生活所不必需的店家,如照相館也做著生意,幾家小戲院也都敲著鑼鼓。”這篇通訊通過夜市經(jīng)營的繁榮情況和人們生活如故,展現(xiàn)出第五戰(zhàn)區(qū)的軍政領(lǐng)導(dǎo)從容鎮(zhèn)定,也反映了中國軍隊為了人們的安居樂業(yè),正在與敵人浴血鏖戰(zhàn)。刊登在《立報》1938年4月10日的戰(zhàn)地通訊《徐州民眾總動員》,報道了第五戰(zhàn)區(qū)民眾動員委員會為支援臺兒莊前線,婦女、兒童、學(xué)生、壯丁都動員起來了,無時無刻地都表現(xiàn)著合作抗戰(zhàn)精神。文中記敘了由北平16名大學(xué)生組成的移動劇團(tuán)在魯南各地巡回公演,用歌聲喚醒民眾,支持參加抗戰(zhàn)。她還記敘了民眾大會群情激昂的動人場面:“4月1日下午,我們?nèi)⒓恿撕罴拿癖姶髸⒓哟髸挠形辶оl(xiāng)民,他們中的壯丁都手持武器,顯示著雄赳赳的神氣。”

到前沿陣地采訪的塔斯社女記者

張郁廉祖籍山東掖縣(今萊州市),1914年出生于哈爾濱,兩歲多時,母親去世,從小被寄養(yǎng)在一個白俄家庭,所以精通俄語。1934年9月入燕京大學(xué)學(xué)習(xí),全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,1937年底流亡武漢。當(dāng)時設(shè)在武漢的蘇聯(lián)塔斯通訊社招收工作人員,張郁廉既嫻熟俄語,又在大學(xué)輔修新聞專業(yè),報名被錄取為塔斯社記者。此時,華北和華東烽火四起,硝煙彌漫,社長羅果夫讓她學(xué)習(xí)俄語打字機(jī),把中文報紙上刊登的戰(zhàn)況消息翻譯成俄文。

1938年2月,魯南戰(zhàn)云密布,大戰(zhàn)一觸即發(fā)。蘇聯(lián)莫斯科塔斯社總社派谷禮賓斯基等幾位軍事記者來到中國,要到魯南采訪。羅果夫安排張郁廉陪同前往,既是翻譯,又是記者。

3月中旬,他們從武漢出發(fā),來到徐州,住進(jìn)有名的花園飯店。張郁廉寫道:“重慶派來的蘇聯(lián)軍事顧問及其他外國及國內(nèi)各通訊社、報館派來的記者,也集中住在這里。于是,這家旅館成了日軍每次空襲的目標(biāo)。徐州城內(nèi)沒有防空設(shè)施,百姓缺乏防空常識,空襲警報一響起,大家紛紛往外跑,能躲到郊區(qū)最好,不然藏在空曠的地方,如大樹下、樹林中或石堆旁,雙手抱頭,蹲著或臉向下躺著;有時來不及跑遠(yuǎn),就躲進(jìn)民房的桌子下面,生死全靠命運(yùn)。花園飯店中彈數(shù)次,部分房舍被炸毀,但我們沒有搬走。”

幾天后,他們乘火車離開徐州,奔赴臺兒莊前線。到了臺兒莊南車輻山車站后,火車不能再往北開,他們步行前往臺兒莊。他們來到位于臺兒莊東北的第20軍團(tuán)52軍25師73旅,覃異之少將(1938年3月任25師參謀長,4月任73旅旅長)接待了他們。張郁廉對他的第一印象是:“他是廣西人,工詩詞,態(tài)度穩(wěn)健、堅毅,談吐溫文,‘儒將’之風(fēng)教人欽敬。”覃異之向記者們詳細(xì)具體介紹了戰(zhàn)況,并細(xì)致地分析了戰(zhàn)局的走向,之后,又回答了記者提出許多問題。

此時正值臺兒莊殲滅戰(zhàn)的關(guān)鍵時期,第25師位于臺兒莊右翼蘭陵附近,其任務(wù)是向紅瓦屋屯攻擊,將敵人壓迫于臺棗支線以西殲滅之。經(jīng)過兩天的激戰(zhàn),進(jìn)展頗為順利,日軍被壓迫在臺棗支線附近。因?yàn)閼?zhàn)事激烈,覃異之派人將記者們送到離戰(zhàn)火較遠(yuǎn)的偏僻村莊過夜。村民早已離家逃難去了,村莊內(nèi)空無一人。護(hù)送他們的軍士找到了一間破舊的老屋,供記者們休息。張郁廉寫道:“屋里四邊透風(fēng),木板上放了些稻草,一盞油燈發(fā)著微弱的光,忽然在屋角發(fā)現(xiàn)一口黑色大棺材,上邊蓋著草,又神秘又恐怖。我?guī)е┪⒉话玻鸵绿上拢犙鄣忍炝痢!碑?dāng)記者們完成采訪任務(wù)與覃異之告別時,覃異之望著張郁廉說:“你是到最前線我旅部的第一位女記者,使我敬佩。”說著掏出一支手槍遞到張郁廉手中說,“這支德制勃朗寧小手槍送給你,需要時拿來自衛(wèi)。”在后來的采訪中以及輾轉(zhuǎn)于湘鄂、長沙、武漢、重慶,她一直帶著這個“紀(jì)念品”。

4月6日夜,日軍突然向52軍的兩個師的陣地發(fā)起瘋狂進(jìn)攻,戰(zhàn)斗異常激烈。軍部判斷這是日軍回光返照,撤退前的一次反撲,因?yàn)?2軍對敵人側(cè)背威脅很大,不攻擊52軍,日軍退卻不得安全。軍部命令堅守,并乘機(jī)反攻。半夜后,臺兒莊之?dāng)骋严驇F縣撤退。7日拂曉,中國軍隊追至嶧縣城附近。臺兒莊一戰(zhàn)取得空前大捷,國人振奮,正在臺兒莊附近前線訪問的張郁廉等塔斯社記者,于8日上午趕到臺兒莊城內(nèi)。戰(zhàn)后臺兒莊已成一片廢墟,張郁廉寫道:“城中仍彌漫著火藥味,建筑物一半以上被毀,有的房舍還在燃燒,冒著煙,斷垣殘壁間散布著血肉模糊的尸體……眼前處處景象,殘酷無比,教人想到血戰(zhàn)的慘烈,實(shí)在難以描述!

最后撤退的華僑女記者

1938年5月27日,在武漢的新華日報社舉行招待會,歡迎和慰問從臺兒莊前線突圍歸來的各報記者。青年記協(xié)總干事范長江在會上表揚(yáng)華僑女記者黃薇在戰(zhàn)局危急時刻不顧個人安危,留在前線繼續(xù)采訪戰(zhàn)地新聞。

黃薇于1912年出生于福建龍巖縣的一個書香門第,曾留學(xué)日本。1937年抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)后,她先后到泰國、馬來西亞、新加坡從事抗日宣傳和募捐活動。1938年3月,她以新加坡《星洲日報》特派記者身份回國來到武漢。此時,中國青年新聞記者學(xué)會第一次代表大會剛剛在漢口閉幕,中國軍隊在臺兒莊也剛剛?cè)〉么髣倮錆h新聞界決定組織戰(zhàn)地記者團(tuán)奔赴前線采訪報道,黃薇與幾個華僑同業(yè)報名參加。記者團(tuán)20多人,女記者就黃薇一人,為了戰(zhàn)地行動方便,黃薇把一頭的秀發(fā)剪短,時髦的衣裙換成了軍裝,儼然一個小戰(zhàn)士的形象。

他們到達(dá)徐州后,與先期而來的范長江、陸詒等中外記者會合,開始了繁忙的采訪工作。此時魯南已成為第二期抗戰(zhàn)的重心,中方調(diào)集了60余萬大軍在第五戰(zhàn)區(qū),日軍也糾集30萬軍隊向魯南迂回包圍,企圖一舉殲滅中國軍隊主力。5月上旬,他們成立了中國青年記者學(xué)會第五戰(zhàn)區(qū)分會,記者們白天深入戰(zhàn)壕、軍營采訪參戰(zhàn)將士,晚上坐在稻草打的地鋪上挑燈夜戰(zhàn),撰寫戰(zhàn)地報道。就在記者們緊張忙碌的時候,前方戰(zhàn)斗也是異常激烈,津浦全線天天激戰(zhàn),日軍的飛機(jī)每天都輪番轟炸徐州,日軍的快速部隊直奔碭山,企圖切斷隴海線,魯南已處于四面包圍之中。中國最高軍事當(dāng)局和第五戰(zhàn)區(qū)司令部察覺了日軍的企圖,命令第五戰(zhàn)區(qū)主力部隊作戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,記者跟隨部隊一起突圍。長官部考慮黃薇是一名女記者隨軍突圍困難,讓黃薇和長官的家屬一起乘車撤退。可是黃薇謝絕了大家的好意,決定與記者們一起行動。

○黃薇在臺兒莊前線留影。Huang Wei took a photo in the front line of the Battle of Taierzhuang.

黃薇和抗敵劇團(tuán)的幾個女團(tuán)員被分跟隨關(guān)麟征的52軍行動。一路上為了躲避日軍的飛機(jī)轟炸和追趕,他們晝伏夜出,隱蔽行軍,為了避免掉隊,每人脖子上系上一條白毛巾。為不被敵人發(fā)現(xiàn),一律不準(zhǔn)吸煙、打手電,不準(zhǔn)講話,甚至連咳嗽都要控制,默默地在茫茫黑夜中行走。一路上險象環(huán)生,有時候日軍追上來還要打上一仗。她在《從火線到后方》一文中記敘了在夏莊第25師與日軍的一次遭遇戰(zhàn)。戰(zhàn)斗一開始,我軍就把一個正在指揮的日軍頭目打死,接著又?jǐn)罃陈?lián)隊長、中隊長各一人,擊毀了八輛坦克、數(shù)輛裝甲車并繳獲重機(jī)槍十多挺、步槍一百多支,敵人抵擋不住,抱頭鼠竄。

5月下旬,黃薇安全回到武漢,參加了《新華日報》的歡迎招待會并合影留念,黃薇作為唯一的女性坐在第一排的中間。

編輯/欒小惠

In 1938, the year of the Battle of Taierzhuang, more than 100 Chinese and foreign journalists came to report. Among them, three female journalists shuttled through the hail of bullets and sent out a number of war reports and newsletters. Through their reports, the world knew about Taierzhuang and China’s position in the world’s anti-fascist war was raised.

The three female journalists became the "stars" at that time. Deng Keyun, a Hong Kong newspaper journalist, was an early journalist who entered the front line at Taierzhuang. She went to the anti-Japanese front line with her husband Cao Juren during their honeymoon.Zhang Yulian, a female journalist from TASS, went to the front line to make interviews with her colleagues from the Soviet Union. She was invited as the first female journalist to the Brigade Headquarters by the general, Qin Yizhi.Huang Wei, an overseas Chinese female journalist, wanted to stay on the front line to continue interviewing news in the fi eld, regardless of her personal safety.