網絡通識課教學管理優化研究

陳文娟 陳強強

(甘肅農業大學財經學院 甘肅 蘭州 730070)

1 研究背景

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要[2010-2020]》明確提出“加強教育信息基礎設施建設”、“強化信息技術應用”,把教育信息化擺在了非常重要的位置[1],2012年國家教育部進一步制定了《教育信息化十年發展規劃(2011-2020)》,強調“推動信息技術與高等教育深度融合,創新人才培養模式”,把中國教育信息化推向新的發展階段[2]。在十二屆全國人民代表大會第三次會議政府報告中,李克強總理提出的“互聯網+”這一概念,隨之其迅速成為熱點[3]。

隨著社會的快速發展和科學技術的日新月異,社會對人才的要求越來越高,為使人才培養理念從重視人才的專業知識向重視人才的綜合素質的方向轉變,通識教育的理念和實踐日益受到越來越多高校的關注與重視[4]。

網絡通識課將名校、名師、名課聚合在一起,學生通過網絡就可以獲取優質的教學資源,解決了高等教育院校由于師資資源不足導致的通識課門類單一的問題[5]。網絡通識課教育教學涵蓋人文、社會科學、自然科學等,給予學生多樣化選擇,學生可以足不出校地聆聽各大名校專家的精彩講解,豐富了通識課程選修課的資源,優化了通識選修課的課程結構,對大學生文化素質教育的提升起到積極的推動作用[6]。

網絡通識課為代表的教育技術在取得可喜成績的同時,也備受行業關注。其在數量上已有很大發展,但在質量上普遍達不到通識教育目標的要求,其監督管理模式單一,運行效率低下,造成網絡通識課資源的浪費[7]。

本研究以蘭州城市學院和甘肅農業大學學生為調查對象,自上而下地從學校、教師、學生三個層面進行研究分析,旨在為網絡通識課教學管理優化提出建議,提高網絡課教學的效率和質量,調動學生學習網絡通識課的積極性,使網絡通識課資源得到有效的利用,實現其價值最大化。

2 研究設計與數據處理

根據實際情況,為了便于問卷的發放和回收,此次研究均以紙質版的形式發放,進行實地調查,通過Excel進行數據分析。

2.1 問卷設計。問卷共包含四部分,第一部分為網絡通識課開設的現狀,第二部分為網絡通識課的學習情況,第三部分為網絡通識課的監督與考核,第四部分為網絡課程的反饋。

2.2 問卷的發放及回收。此次調查從2017年3月至6月中旬,共持續10周,問卷發放主要是針對甘肅省兩大高校(甘肅農業大學和蘭州城市學院)的學生。本次研究共發放問卷104份,回收104份,問卷回收率100%,剔除其中4份無效問卷,問卷有效率為96.15%。問卷具體發放情況:甘肅農業大學發放51份,其中1份無效問卷,問卷有效率為98.03%,蘭州城市學院發放53份,其中3份無效問卷,問卷有效率為94.33%。

3 結果與分析

3.1 網絡通識課開設的現狀。蘭州城市學院和甘肅農業大學都處在網絡通識課探索運行的初期階段,學生入學后第二學期開始學習網絡公共選修課,每生每學期最多選兩門,在第二至第七學期完成公共選修學分的修讀,每人在畢業之前必須完成8個學分。

3.1.1 學生迫于學分需要而學習網絡通識課。如圖1所示,蘭州城市學院76%的學生和甘肅農業大學78%的學生認為學習網課是“學校學分認定的要求”,而其他四個選項占的比例甚少,這表明學生認為學習網絡通識課是為完成學業任務。

圖1 選擇網絡通識課的客觀原因

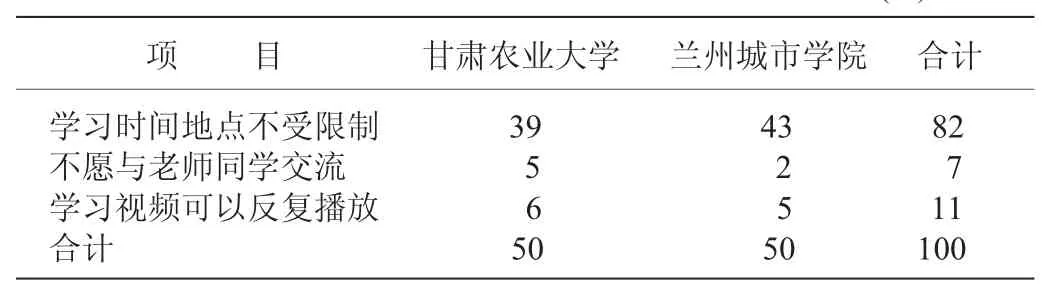

3.1.2 學習時間、地點不受限制。由表1可以看出,蘭州城市學院和甘肅農業大學的學生選擇網絡通識課的主要原因是學習時間、空間不受限制,這一原因的比例遠遠高于其他選項。

表1 選擇網絡通識課的主觀原因 (%)

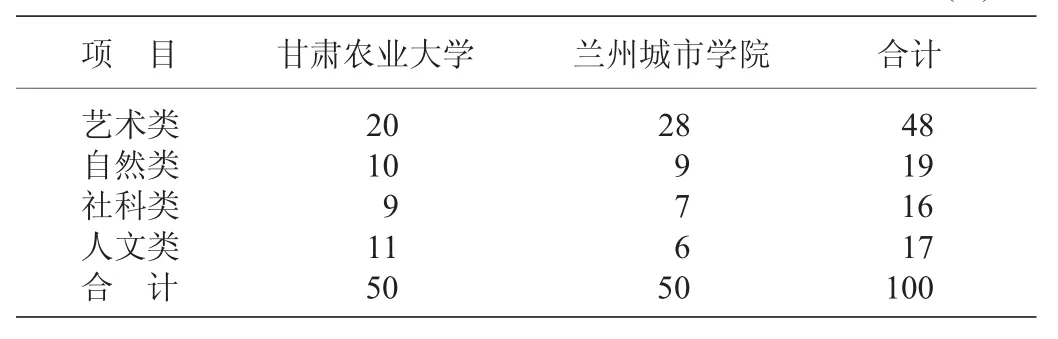

3.1.3 課程開設內容豐富,學生選擇多樣化。如表2所示,蘭州城市學院和甘肅農業大學開設的網絡通識課均涉及人文類(世界古代文明、中國古代史等)、社科類(中國社會科學、當代中國經濟、宏觀經濟學等)、自然科學類(微生物與人類健康、全球變化生態學等)、藝術類(音樂鑒賞、美學原理等)等學科,所有課程均有學生選擇,表明學生興趣愛好廣泛,其中選擇藝術類的人占48%,而僅有17%的學生選擇了人文類課程,說明學生選擇偏向藝術類。

表2 網絡通識課開設情況 (%)

3.2 網絡通識課的學習情況。據調查,蘭州城市學院和甘肅農業大學網絡通識課的開設時間每學期均為三個月。

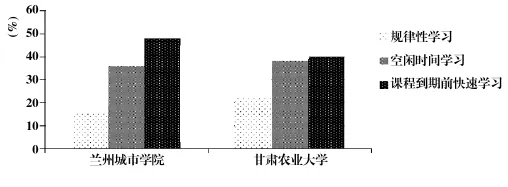

3.2.1 學生學習時間安排不合理,缺乏自主學習。由圖2、3可知,兩大高校中“課程到期前快速學習”的學生(城院占比48%,農大占比40%)和“空閑時間學習”的學生(城院占比36%,農大占比38%)占比都高,表明兩大高校中存在大部分學生不能認真完成網絡通識課的學習,不能很好的適應網絡通識教學環境。

圖2 學習時間安排

圖3 課程完成程度

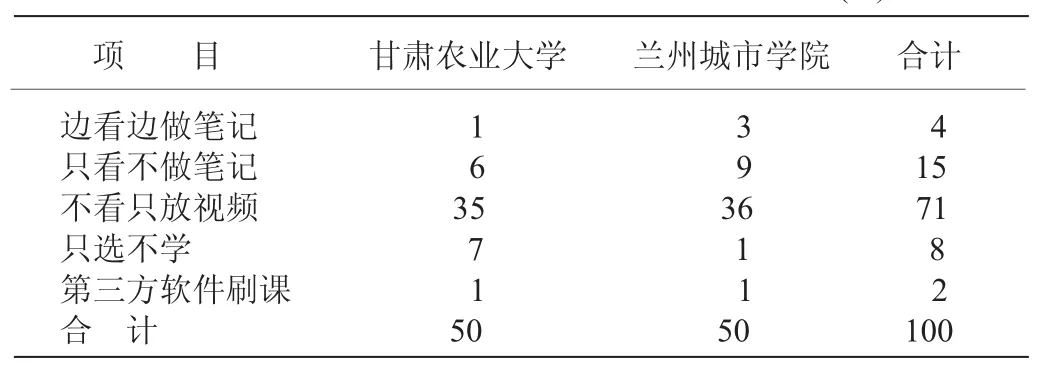

3.2.2 學生自我學習管理能力差,網絡通識課監督不力。表3所示,從整體來看,兩大高校學生選擇“不看只播放視頻”的比例最大,并且存在第三方軟件刷課現象,表明學生對網絡通識課的重視程度不高,自我學習管理能力差;另一方面,學校對網絡通識課運行監管不嚴,同時也造成網絡通識課資源的浪費。

表3 學習態度 (%)

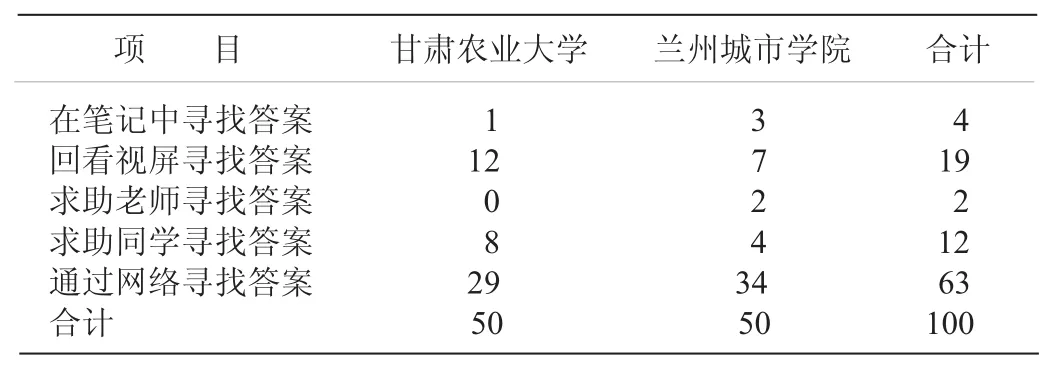

3.2.3 學生解決問題過分依賴網絡,一定程度上影響了師生交流。從表4可以看出,甘肅農業大學和蘭州城市學院的學生,在學習網絡通識課過程中遇到問題時,最主要的解決方式是上網尋求答案,其次是在播放的視頻中找答案,只有少數學生找老師,說明網絡通識課在一定程度上影響了老師和學生之間的交流,師生之間沒有建立良好的溝通橋梁。

表4 學習中遇到問題的解決方式 (%)

3.3 網絡通識課的監督與考核

3.3.1 網絡通識課監督體系單一。圖4可知,蘭州城市學院和甘肅農業大學的學生都選擇了“播放視頻中出現的習題”和“課后作業正確率”,沒有填寫“其他”這一開放性選項,說明兩大高校網絡通識課監督管理體系都過于單一,除表中兩項之外沒有更好的監督方式,即學校應設置完備的監督管理體系,調動學生學習的積極性,提高網絡通識課教學的質量和效率。

圖4 網絡通識課的監督

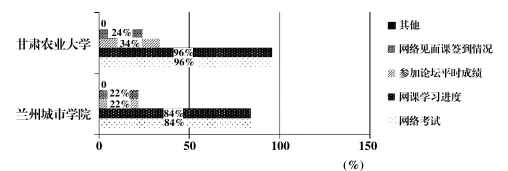

3.3.2 網絡通識課的考核方式之間缺乏銜接。由圖5看出,兩大高校最終考核方式占比最大的是“網絡考試”(城院占比84%,農大占比96%)和“學習進度”(城院占比84%,農大占比96%),而很少有學生參與“網絡見面課簽到”和“參加論壇”來提高網絡通識課的成績,表明網絡通識課涉及多種考核方式,但學生只參與其中少數考核方式也能通過考試,體現出網絡通識課考核方式之間缺乏銜接。

圖5 網絡通識課的考核

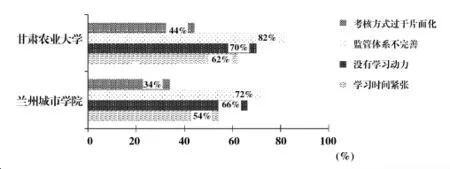

3.4 網絡通識課運行效果不容樂觀。由圖6看出,在調查學生對網絡通識課的看法時,82%的甘肅農業大學學生和72%的蘭州城市學院認為網絡課“監管體系不完善”,70%的甘肅農業大學學生和66%蘭州城市學院的學生認為其“學習時間緊張”,62%甘肅農業大學的學生和54%蘭州城市學院的學生認為其“沒有學習動力”,只有少數學生認為其“考核方式過于片面化”。由此表明,網絡通識課在推進的過程中其運行效果不容樂觀,要完善網絡通識課的監督管理體系,加強監督。

圖6 對網絡通識課運行的看法

4 研究結論與對策建議

4.1 研究結論。通過對蘭州城市學院和甘肅農業大學的學生進行網絡通識課教學的調查研究,整合數據分析得出以下結論:

4.1.1 與傳統課堂教學方式相比,網絡通識課教學的時間、空間不受限制,學生可以根據自身安排靈活地學習。調查顯示,這也是吸引學生學習選修課時選擇網絡通識課的最大亮點。

4.1.2 學生對網絡通識課的重視程度不高,缺乏學習積極性,自我管理能力差,少數學生還不能很好的適應這種新的教學方式。

4.1.3 相對于傳統教學而言,網絡通識課的開設是一種進步,然而網絡通識課在教學方面并沒有傳統教育的優點,只是將傳統教育中的教學內容搬到網上,仍然是灌輸式教學,并且網絡通識課教學注重教學環節中的“教”,卻忽略了教學環節中的“學”,缺乏教師與學生之間的互動。

4.1.4 網絡通識課的學習要求學生自主自覺,但調查表明,大多數學生只是為獲取學分而學習,甚至有些學生只是打開學習界面而不去學習;網絡通識課本身的監督方式單一,監督作用不明顯,而學校也沒有相匹配的監督體系,一定程度上挫傷了學生學習的積極性。

4.1.5 網絡通識課雖有多種考核方式,但考核方式之間不是環環相扣,漏掉其中一種考核方式也能通過考試,這種投機取巧的考試方式造成不良的學習氛圍,從而促使學生養成不良的學習習慣。

4.2 對策與建議

4.2.1 提高網絡通識課的重視程度。無論是教務管理部門、教師還是學生,都應該提高對網絡通識課的重視程度,更深的了解網絡通識課教學在培養學生全面發展中的重要作用。

具體做法:學生在選課之前,教務管理部門應對學生進行選課指導,開設網絡通識課宣講會,給學生傳達學習網絡通識課的重要性和注意事項;老師應及時督促學生網絡通識課的學習;在班級為應安排班干部及時做好老師和學生間的反饋工作。

4.2.2 引導學生加強自我管理能力。具體做法:老師應通過講座的方式引導學生認識到,學習網絡通識課應保持學習的主動性,形成良好的學習氛圍。引導學生認識到學習網絡通識課能獲得相應的知識與技能,向綜合全面的方向發展,能增強學習的自信心。

4.2.3 配備高素質課程輔導教師,增強師生線下互動,答疑解惑。具體做法:線上問題,線下解決,學生在學習網絡課中遇到的問題,可以咨詢學校配備的相關專業輔導教師,解答疑惑,增強師生之間的互動[8]。

4.2.4 學習注重過程管理。與線下學習相比,學生學習時間安排自主性更加突出,個人學習差別較大。具體做法:繼續保持“假期兼學期”這兩個階段為一個完整的學習周期,給學生提供了更加寬裕的時間安排學習進度,針對個別自我管理較差的學生,將進一步增進線上管理,由后臺適時對學生發出提醒信息,促進學生完成課程學習要求。

4.2.5 完善對網絡通識課的監督懲罰機制。具體做法:學校教務處在開設網絡通識課之前制定 《網絡通識課教學管理辦法》;禁止作弊軟件的使用,制定懲戒刷課制度,對刷課現象嚴重的學生應給予相應的處分;對網絡通識課的學習也應設置獎勵機制,如對網絡通識課完成程度優秀的學生獎勵榮譽證書或加志愿者學時等。

4.2.6 加強考核方式之間的貫通性。具體做法:網絡通識課最終考核成績由線下網絡考試+網絡通識課學習進度+見面課簽到情況+發表論壇四部分組成,平衡各部分所占比例,學生必須參與每個部分的學習,并且達到相應的比例才能通過最終的考核,缺少任意一環節,都不能通過最終考核。

項目名稱:“網絡通識課教學管理優化研究”項目編號:20170608

[1]王政嘉,王冰潔,姜文虎.網絡通識課合作學習模式研究——以河北農業大學渤海校區為例[J].河北農業大學學報 (農林教育版),2014,16(02):20~22.

[2]朱再春.高校公選課實施網絡化教學初探 [J].吉林省教育學院學報 (下旬),2015,31(04):32~33.

[3]陳樹偉.高職院校網絡通識課教學管理優化思考——以浙江農業商貿職業學院為例[J].讀與寫(教育教學刊), 2016, 13(04): 50 ~ 51, 4.

[4]戴紅,安繼芳,常子冠,等.基于網絡學堂的通識教育課程的教學優化 [J].中國電化教育,2014(07):88~ 93, 104.

[5]江紅霞,李竹林,段玉璽,等.高等農業院校網絡通識課管理與應用實踐 [J].農業網絡信息,2015(05): 145~147.

[6]胡冰陽.智慧樹MOOC平臺在高校網絡通識課的實踐探索——以 《職場溝通》為例[J].湖北函授大學學報,2017,30(09):144~145.

[7]楊科,李永.對高校網絡通識課程建設的思考——以中南民族大學為例 [J].教育觀察 (上旬刊),2014, 3(09): 50~ 52.

[8]姚遠峰,趙紅波.高校引入網絡通識課的探索與實踐——以安陽師范學院為例[J].安陽師范學院學報,2016(04):110~114.