論帕提亞與絲綢之路

李 玲,王新中

(山西師范大學(xué)歷史與旅游文化學(xué)院,山西 臨汾 041000)

一、帕提亞與絲綢之路概述

帕提亞是一個(gè)龐大而強(qiáng)大的帝國,它對連接地中海附近的羅馬和中國有重要的戰(zhàn)略地位。公元前3世紀(jì),帕提亞在亞歷山大死后的幾年里建立起來,并且是僅靠塞琉古建立起來的帝國,帕提亞的創(chuàng)立者阿薩息斯,是帕爾尼部落的首領(lǐng),帕爾尼部落屬于中亞半游牧民族達(dá)赫聯(lián)盟的部落。公元前3世紀(jì)中葉,阿薩息斯設(shè)法控制了伊朗東北部的塞琉西亞的城鎮(zhèn),在公元前247年,他又迅速的向東擴(kuò)展,控制了塞琉古。在米特里達(dá)梯一世統(tǒng)治時(shí)期(前171-138年),帕提亞擴(kuò)展到了米底和美索不達(dá)米亞地區(qū),進(jìn)一步縮小了塞琉古的領(lǐng)土,帕提亞的軍隊(duì)設(shè)法征服伊朗高原、巴比倫和美索不達(dá)米亞地區(qū)。前1世中期,阿薩息斯的統(tǒng)治從幼發(fā)拉底河?xùn)|岸延伸到了印度的西北部,其中包括美索不達(dá)米亞、伊朗、介于波斯和印度洋之間的領(lǐng)土以及里海南部和高加索山北部等廣大地區(qū),因此,羅馬人向東擴(kuò)張和向美索不達(dá)米亞地區(qū)的擴(kuò)張受到了帕提亞的挑戰(zhàn)。

帕提亞的城鎮(zhèn)中,底格里斯河附近的塞琉西亞是古代世界上最富有和人口最多的城市之一,在帕提亞東部的行省、中亞以及羅馬地中海附近的長途貿(mào)易中發(fā)揮著重要作用。從帕提亞通往中國的路線上,向北駛向了伊朗北部高原的帕提亞古都,繼續(xù)向東,到達(dá)了帕提亞邊界之外的亞洲大草原,而從塞琉西亞向北到達(dá)了哈馬丹、雷伊及梅爾夫,到達(dá)梅爾夫地區(qū),絲綢之路離開了安息王朝的領(lǐng)域,分成兩個(gè)分支,分別向塔克拉瑪干沙漠的北部和南部穿過沙漠,又在阿爾泰山脈附近匯合,進(jìn)入中國境內(nèi)。所以說,帕提亞位于羅馬和中國兩大帝國的絲綢之路上,它的地理位置能控制大片長途貿(mào)易。

二、亞洲游牧民族對帕提亞的歷史影響

(一)游牧民族因素 游牧部落在帕提亞人的歷史上發(fā)揮了重要作用,尤其是在羅馬與帕提亞之間的對抗中,他們是里海東部游牧部落的分支,在很大因素上影響著安息王朝的演變。游牧部落對帕提亞的襲擊或威脅,造成帕提亞北部邊境的不穩(wěn)定。游牧民族是帕提亞統(tǒng)治者的雇傭軍,幫助他維護(hù)王朝的統(tǒng)治,同時(shí)在政治和軍事上,與日益壯大的貴族進(jìn)行著對抗,這使得許多帕提亞人和其他游牧民族的首領(lǐng)意識(shí)到了游牧民族的政治作用,都設(shè)法與游牧民族結(jié)盟。一旦這些地方領(lǐng)主得到游牧部落的支持,他們就能獲得經(jīng)濟(jì)和軍事上的幫助,這對帕提亞的君主和統(tǒng)治集團(tuán)產(chǎn)生了很大的挑戰(zhàn),與游牧部落結(jié)盟,形成了地方貴族與君主在政治和軍事上的談判權(quán)。因此,游牧民族、王室和地方之間這種相互牽制的關(guān)系在帕提亞歷史上發(fā)揮著重要作用。

斯特拉波引用希臘地理學(xué)家埃拉托色尼的說法,亞洲大陸被劃分兩大地區(qū),其一是高加索山脈和爾伯茲山脈地區(qū),另一個(gè)是從安納托利亞向東延伸到印度北部地區(qū),這與里海形成了一個(gè)自然邊界,將南亞地區(qū)的人和希臘人稱為“塞西亞人”,從而把中亞許多游牧部落分隔開來。[1](P107-109)希臘歷史學(xué)家說過,他們是所有人中最年輕和好戰(zhàn)的人,前3世紀(jì)中葉,帕提亞的創(chuàng)立者阿薩息斯率領(lǐng)帕提亞人從這些地區(qū)向南遷移。在這期間,許多塞琉西亞人跟隨了阿薩息斯。

(二)帕提亞國王與“達(dá)赫-赫卡尼亞”游牧民族因素 馬雷克是最早引用“達(dá)赫-赫卡尼亞”這個(gè)稱呼,這個(gè)部落生活在帕提亞國王弗拉特斯四世統(tǒng)治時(shí)期。梯里達(dá)底為了說服羅馬皇帝奧古斯丁對他提供軍事援助,提出把整個(gè)帕提亞王國劃分給羅馬,使之成為羅馬帝國的附庸國。于是,在羅馬皇帝奧古斯丁的支持下,帕提亞將軍梯里達(dá)底奮起反抗帕提亞國王弗拉特斯四世,并成功的迫使他在前31年離開了帕提亞,梯里底達(dá)的勝利,使安息王朝的政策發(fā)生了根本性的變化。根據(jù)當(dāng)代羅馬歷史學(xué)家蓬佩尤斯的說法,被廢黜的國王弗拉特斯四世在流亡時(shí),尋求游牧塞西亞人的軍事支持,與東北邊境的地方貴族進(jìn)行了談判并獲得了“東方貴族”首領(lǐng)的支持,在他的指揮下,迅速的奪回了王國的控制權(quán)。[2](P832)

希臘人和帕提亞人都招募游牧民族為雇傭軍,與游牧民族結(jié)盟的成敗是發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭的關(guān)鍵因素。在經(jīng)濟(jì)上,弗拉特斯四世支付雇傭軍費(fèi)用,獲得游牧雇傭軍的幫助;在政治上,他獲得了東部地方貴族的支持,與塞西亞游牧民族結(jié)成同盟,并在他們的幫助下,弗拉特斯奪回了王位,僅靠雇傭軍難以統(tǒng)治龐大的帕提亞,所以他必須與東部游牧族保持良好的關(guān)系。弗拉特斯四世去世之后,由于缺錢招募雇傭軍,只能靠地方貴族的經(jīng)濟(jì)和軍事實(shí)力維持,這使得安息王朝越來越多的依賴于地方貴族,形成了地方貴族控制王權(quán)的局面。

在1世紀(jì)初期,“達(dá)赫-赫卡尼亞”部落的影響是越來越大,它是赫卡尼亞部落馬達(dá)赫人、塞西亞人之間的聯(lián)盟,長期保持著友好的關(guān)系,在阿塔巴魯斯二世時(shí)期發(fā)揮了重要的作用。在亞美尼亞地區(qū),帕提亞軍隊(duì)對羅馬進(jìn)攻的失敗,從而削弱了阿塔巴魯斯二世的實(shí)力,最后,被羅馬支持的其他貴族起義推翻了他的統(tǒng)治。1世紀(jì)中葉,在帕提亞內(nèi)亂中,戈塔爾澤斯二世向達(dá)赫尋求幫助,受到了貴族的強(qiáng)烈反對,這是他與瓦爾達(dá)尼斯?fàn)帄Z王位的繼承權(quán)所導(dǎo)致王國的分裂,戈塔爾澤斯二世控制了東部赫卡尼亞和卡曼尼亞行省,這一劃分給東西方列強(qiáng)之間的對抗形成了地緣政治界線,達(dá)到了“達(dá)赫-赫卡尼亞”部落干預(yù)王室繼承權(quán)的目的。[3](P241-251)

當(dāng)王室收復(fù)東部領(lǐng)土?xí)r,帕提亞再一次統(tǒng)一。戈塔爾澤斯二世去世之后,赫卡尼亞人反抗強(qiáng)權(quán)政府沃諾吉斯一世統(tǒng)治時(shí),“達(dá)赫-赫卡尼亞”在58年從政治舞臺(tái)上消失。由于受到與羅馬西部邊境競爭的威脅,國王被迫向赫卡尼亞人讓步,而這些人也設(shè)法從帕提亞中獲得一些自治權(quán)。1世紀(jì)后半期,沃諾吉斯一世設(shè)法減少東北部地區(qū)對王室制定法律和政策的影響。最終,“達(dá)赫-赫卡尼亞”對王室的政治影響也逐漸消失,游牧群體也不能像過去那樣影響帕提亞人了。

在整個(gè)帕提亞歷史上,東北邊境的貴族在羅馬與帕提亞之間外部斗爭以及帕提亞宮廷內(nèi)部紛爭中都發(fā)揮了重要的作用,這些地方領(lǐng)主和游牧民族很可能在長途貿(mào)易中發(fā)揮了重要作用,絲綢之路沿線的一大部分是由這些當(dāng)?shù)刭F族家庭控制的,沿線貿(mào)易和帕提亞帝國都依賴于當(dāng)?shù)仡I(lǐng)主和游牧民之間的關(guān)系。帕提亞時(shí)期,地方領(lǐng)主和游牧民族之間的不斷變化已成為國家政治穩(wěn)定的重要因素。

三、猶太商人社團(tuán)及城邦對帕提亞的影響

(一)美索不達(dá)米亞地區(qū)的帕提亞人和猶太商人社團(tuán) 前1世紀(jì),帕提亞被幾個(gè)主要貴族派系之間的競爭所折磨,這些貴族派系對權(quán)力的擴(kuò)大以及對帕提亞統(tǒng)治的影響是非常大的。阿塔巴魯斯二世登上王位,最關(guān)心的是尋找新的收入來源,鞏固他的王位以及保護(hù)帕提亞王室免受貴族的威脅,他找到了一種解決辦法,將東亞以及印度與地中海沿岸的海陸聯(lián)運(yùn),利用陸路和海路都會(huì)通過帕提亞幾個(gè)主要的城鎮(zhèn)的有利條件征收賦稅,增加帕提亞的財(cái)政收入。為了實(shí)現(xiàn)這一目的,國王與當(dāng)?shù)氐某济窠⑵鹦碌年P(guān)系,控制長途貿(mào)易。換句話說,國王試圖確立一個(gè)可信的盟友,讓他們參與商業(yè)活動(dòng)并且?guī)椭魇召x稅。

為了獲得巴比倫國猶太商人的支持,阿塔巴魯斯二世與猶太叛亂分子聯(lián)盟,而猶太商人也從帕提亞國王那里獲得了貿(mào)易的合法性。換句話說,與猶太叛亂分子的結(jié)盟,為帕提亞人提供了與巴比倫猶太商人進(jìn)行貿(mào)易的機(jī)會(huì)。阿塔巴魯斯二世的政策后來被沃諾吉西斯一世所效仿,他不僅幫助猶太商人維護(hù)他們在長途貿(mào)易的利益,而且還控制美索不達(dá)米亞地區(qū)猶太人政治和宗教。通過給予帕提亞猶太人的特別自治權(quán),帕提亞從中控制了巴勒斯坦和羅馬的長途貿(mào)易。

政治-經(jīng)濟(jì)模式中,猶太歷史學(xué)家弗拉菲烏約瑟夫提到國王與兩個(gè)猶太反叛兄弟結(jié)盟,讓這兩兄弟在美索不達(dá)米亞地區(qū)建立了猶太國家,管理當(dāng)?shù)氐氖聞?wù),進(jìn)而也保護(hù)猶太商人社團(tuán)的利益。[4]從古代開始,在富饒和人口稠密的美索不達(dá)米亞地區(qū)的城鎮(zhèn)中,一些是猶太商人社團(tuán),而這些人在巴比倫的國際貿(mào)易中有很大的控制權(quán),例如奈哈迪亞是猶太商人社團(tuán)當(dāng)中最重要的一個(gè)社團(tuán)。

根據(jù)約瑟夫所說,奈哈迪亞的猶太商人社團(tuán)定期進(jìn)行貿(mào)易,穿過羅馬-帕提亞邊界到達(dá)耶路撒冷,通過貿(mào)易商隊(duì),他們獲取經(jīng)濟(jì)收入,并與生活在羅馬的猶太人保持著密切的商業(yè)關(guān)系。[5](P276-293)帕提亞國王考慮到兩兄弟在巴比倫國的政治影響力,試圖和絲綢之路最西端的猶太商人建立聯(lián)系,而這些商人是從帕提亞邊界進(jìn)入到羅馬帝國。所以說,帕提亞統(tǒng)治者需要猶太商人社團(tuán)的貿(mào)易維持本國經(jīng)濟(jì),反過來,猶太商人社團(tuán)也需要帕提亞的保護(hù)。

(二)美索不達(dá)米亞地區(qū)的帕提亞和希臘城邦 阿塔巴魯斯二世通過與希臘城邦合作,擴(kuò)大其貿(mào)易范圍,從而鞏固帕提亞。底格里斯河上游的塞琉西亞是當(dāng)時(shí)美索不達(dá)米亞最大和最富有的城鎮(zhèn),它屬于帕提亞中部人口最稠密的地區(qū)之一,位于美索不達(dá)米亞的底格里斯河和幼發(fā)拉底河附近,具有重要的戰(zhàn)略地位。塞琉西亞國王在希臘貴族的支持下控制該城,從而使希臘公民也享有該城公民應(yīng)有的權(quán)利。換句話說,阿塔巴魯斯二世想通過當(dāng)?shù)叵ED人控制該城鎮(zhèn),并掌握該城鎮(zhèn)的決策權(quán)。

阿塔巴魯斯二世統(tǒng)治了舒沙之后,以同樣的方式,統(tǒng)治了另一個(gè)希臘城邦,并與希臘城邦的最高領(lǐng)導(dǎo)人保持著密切的聯(lián)系,因此能夠控制當(dāng)?shù)兀约翱刂葡ED人與西方進(jìn)行貿(mào)易的路線。[6](P173-177)但是,希臘殖民地并非都是由帕提亞人控制,其中塞琉西亞人就反叛了帕提亞,35年,塞琉西亞獲得了短暫7年的獨(dú)立。[7](P209-211)51年,沃諾吉西斯一世繼承了阿塔巴魯斯二世的王位,懲罰了叛亂者對帕提亞最高權(quán)威的挑戰(zhàn),這對于沃諾吉西斯一世而言,不僅僅是對政治的控制,更多的是對塞琉西亞的貿(mào)易財(cái)富的控制。

希臘商人壟斷了波斯灣的貿(mào)易,并且溝通了海灣沿岸的各個(gè)城鎮(zhèn),如希臘人壟斷波斯灣沿岸的梅塞納城鎮(zhèn)。但沃諾吉西斯一世又發(fā)現(xiàn)了一些新城鎮(zhèn),即泰西封和塞琉西亞,而這些城鎮(zhèn)非常特殊,它對外開放并沒有受到希臘城邦的干預(yù),在這些發(fā)現(xiàn)的新城鎮(zhèn)中,帕提亞國王鼓勵(lì)非希臘商人和希臘人參與城市的貿(mào)易,并遵循帕提亞制定的貿(mào)易政策。在沃諾吉西斯一世統(tǒng)治時(shí)期,貿(mào)易商人和城鎮(zhèn)統(tǒng)治階層的合作非常密切,并且都效忠于國王,塞琉西亞也逐漸取代了梅塞納,成為波斯灣主要的貿(mào)易中心,帕提亞統(tǒng)治著希臘城邦及美索不達(dá)米亞地區(qū)的猶太社團(tuán),也從中獲得了長途貿(mào)易的利益,而這種長途貿(mào)易是由希臘人和猶太人所經(jīng)營。

四、絲綢貿(mào)易的路線及交往

(一)絲綢之路的政治路線 沃諾吉西斯城鎮(zhèn)崛起之前,底格里斯河附近是貿(mào)易的主要活動(dòng)中心,也是最靠近安息王朝的貿(mào)易中心,而塞琉西亞的人口流動(dòng)比較大,商品在帕提亞行省、中亞和羅馬敘利亞之間流通,后來又成為絲綢之路的一部分。從塞琉西亞向北到達(dá)了埃克巴坦那、雷伊和伊朗北部高原,再向北進(jìn)入了現(xiàn)在的德黑蘭,這條路線穿過了里海,又穿過了里海的南岸。[8]這也是阿契美尼德王國的主要路線,是亞歷山大軍隊(duì)首次使用的征服路線,隨后被塞琉西亞人控制。在帕提亞時(shí)期,一個(gè)希臘地理學(xué)家伊西多爾在他的作品《帕提亞譯程志》中描寫了帕提亞波斯與羅馬對抗時(shí)期的東西方交通,不幸的是,關(guān)于1世紀(jì)初帕提亞的大部分資料丟失,只有一小部分保留,然而,在《帕提亞譯程志》的最后總結(jié)部分,介紹了從地中海到中亞西部的資料,其中包括穿越羅馬和帕提亞的絲綢之路的路線。

根據(jù)伊西多爾所說,穿過高加索山脈經(jīng)過里海之后,就到達(dá)了帕提亞的領(lǐng)土。在這過程中,穿過了無人居住的地區(qū)以及稀疏的幾個(gè)村莊后,進(jìn)入了赫卡尼亞平原,在這里可以看到很多赫卡尼亞的村莊,再穿過達(dá)黑部落和波斯普拉王國的12個(gè)村莊后,就到達(dá)了安息王朝的最早發(fā)源地,接著再穿過伊朗東北部的古帕提亞,到達(dá)了古帕提亞都城尼薩,也就是現(xiàn)在的土庫曼斯坦,繼續(xù)向東到達(dá)了瑪爾吉亞那沙漠中部的梅爾夫,梅爾夫是53年帕提亞與羅馬在克拉蘇戰(zhàn)役中,被羅馬占領(lǐng)的城鎮(zhèn)。[9](P114-115)據(jù)普林尼所說,羅馬在卡雷遭受災(zāi)難性的打擊之后,轉(zhuǎn)移到了帕提亞東部的邊界地帶,中國人稱梅爾夫?yàn)椤胺瞿稀保挥谂撂醽喌淖顤|端,在梅爾夫以外是中亞遼闊的大草原,由梅爾夫繼續(xù)向東走,最終到達(dá)了塔里木盆地和中國的領(lǐng)土。

連接帕提亞北部和美索不達(dá)米亞的希臘城邦的路線比連接安息王朝東部和西部的重要貿(mào)易路線還要多,它還促成了帕提亞內(nèi)部各個(gè)民族的共存:希臘人、猶太人、美索不達(dá)米亞商人以及帕提亞東北部的民族,而這些人也都被伊朗有影響力的貴族家族所統(tǒng)治,并和大草原的游牧民族保持著密切的聯(lián)系。

(二)中國派遣使者出使西域 絲綢之路最東端也就是羅馬,如果沒有帕提亞人的阻隔,中國與羅馬也建立了聯(lián)系。97年,甘英出使西域之后,對帕提亞有了一定的了解,在途中,甘英經(jīng)過了費(fèi)爾干納、粟特和大夏到達(dá)了帕提亞,在那之前,當(dāng)?shù)厝耸菦]有見過中國人,在甘英的描述中,帕提亞在溝通東西方上扮演著重要的角色,它是中國和羅馬之間不可逾越的政治障礙。

91-191年期間,中國名將班超和他的兒子班勇駐守中國西部地區(qū)時(shí),帕提亞就進(jìn)入了中國的政治舞臺(tái)。大約在91年,班超派遣以甘英為代表的外交使團(tuán)去大秦建立外交關(guān)系,此次目的是獲得他們的物品,使團(tuán)到達(dá)了最西端的國家(大多數(shù)學(xué)者稱之為查拉塞尼),位于波斯灣的北岸,屬于希臘城邦(如今在伊朗的南部),是當(dāng)時(shí)帕提亞的附屬國及從印度洋到達(dá)波斯港灣的重要城鎮(zhèn)。[10](P64-66)對于帕提亞統(tǒng)治者而言,兩國的接觸對帕提亞的商人來說是不利,這將損害他們的利益,即作為有利可圖的中間商人的角色,帕提亞也將失去大量的稅款,從而減少帝國財(cái)政的收入,所以不能溝通羅馬和中國的往來。查拉塞尼之前是個(gè)對外開放的港灣,但在甘英到達(dá)羅馬邊境時(shí),被帕提亞軍隊(duì)控制,在帕提亞占領(lǐng)美索不達(dá)米亞的期間,中國政府使團(tuán)和商人給中國皇帝提供了出使西域的信息。

帕提亞國王帕科魯二世最關(guān)心的是帝國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,急于重建與中國的聯(lián)系,但中國使團(tuán)到達(dá)他的領(lǐng)土?xí)r,遭到了他們的阻隔,使之與中國的關(guān)系惡化。《后漢書》記載:

甘英使大秦,抵條支,臨大海(今波斯灣),欲渡。而安息西界船人謂英曰:“海水廣大,往來者逢善風(fēng)三月乃得度,若遇遲風(fēng),亦得二歲,故入海人皆賚三歲糧。海中善使人思土戀慕,數(shù)有死亡者。”[11](卷88《西域傳》,P177-178)

中國缺乏通往羅馬海上路線的地理知識(shí),再加上當(dāng)?shù)氐乃謧兛浯髾M渡波斯灣所用的時(shí)間以及不如實(shí)的告知,只要順著幼發(fā)拉底河到達(dá)與羅馬敘利亞接壤的邊境,就可以到達(dá)羅馬。

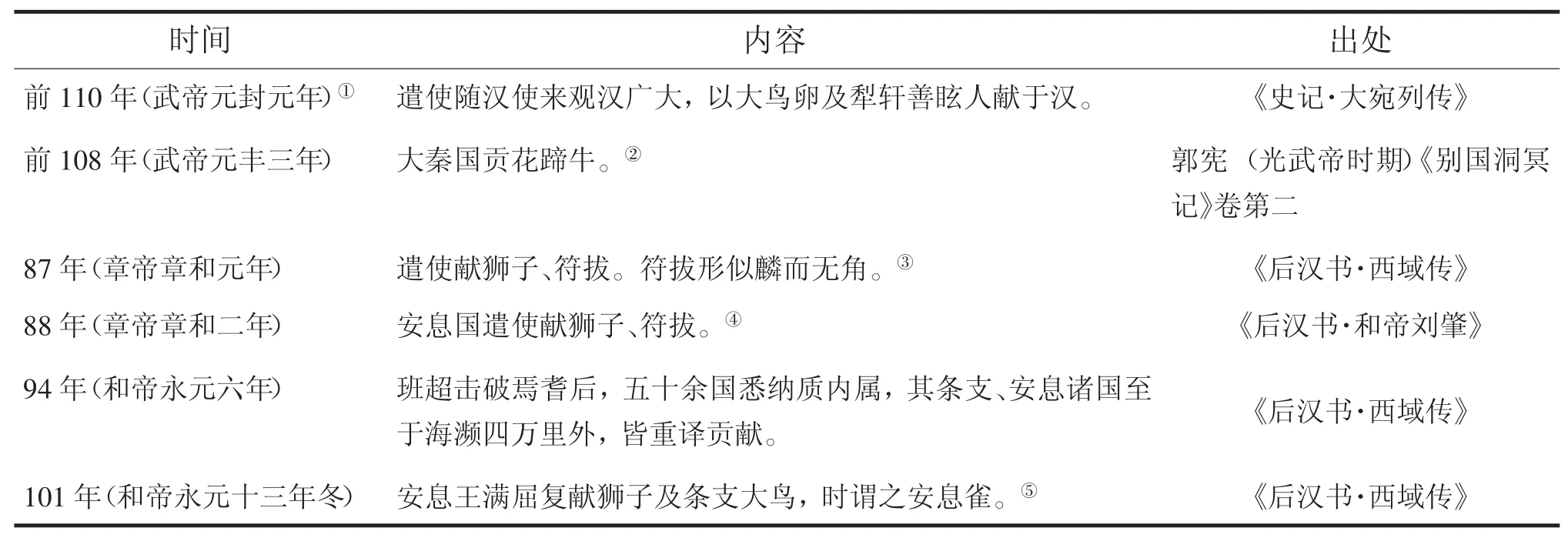

于是,甘英放棄了到達(dá)羅馬,決定返回中國,并且向中國皇帝呈報(bào)了當(dāng)時(shí)的情況,由于難以與羅馬建立起聯(lián)系,中國皇帝決定繼續(xù)與帕提亞續(xù)簽協(xié)議,并在87年,建立了外交關(guān)系。隨著帕提亞與中國關(guān)系保持良好的狀態(tài),根據(jù)史籍記載,帕提亞派遣通漢的事件如表1,101年帕提亞國王帕科魯二世向中國皇帝贈(zèng)送了很多禮物,其中包括查拉塞尼地區(qū)的獅子和鳥類。在《后漢書》中提到了關(guān)于帕提亞人在長途貿(mào)易中發(fā)揮的作用的相關(guān)信息。顯然,帕提亞統(tǒng)治者對深入中亞貿(mào)易有明確的計(jì)劃,他們作為羅馬與中國貿(mào)易中間人,而這種長途貿(mào)易的調(diào)解和征稅為帕提亞人提供了源源不斷的收入。

表1 帕提亞通漢的文獻(xiàn)記載

五、結(jié)論

古代東西方國家之間的相互作用,再加上帕提亞在中亞和絲綢之路上發(fā)揮的作用,為研究絲綢之路提供了有用的論據(jù)。帕提亞在兩個(gè)超級(jí)大國之間,在國際政治舞臺(tái)上和絲綢之路沿線上發(fā)揮著不可磨滅的作用。帕提亞利用其有利的地緣政治條件,繁榮了幾個(gè)世紀(jì),直到224年,被薩珊王朝所滅,其復(fù)雜的政治結(jié)構(gòu)的演變是隨著不同地方統(tǒng)治者和東部邊境游牧民族的出現(xiàn)而衰落,但是帕提亞人在帝國中和貿(mào)易路線上發(fā)揮的作用是不可替代的。在公元前,帕提亞人征服了美索不達(dá)米亞西部平原,帕提亞擴(kuò)張的范圍能夠控制連接中國和羅馬之間長途貿(mào)易的路線,對領(lǐng)域內(nèi)的希臘人、猶太人以及美索不達(dá)米亞地區(qū)的人進(jìn)行了有效的控制。在強(qiáng)大伊朗帝國的保護(hù)之下,長途貿(mào)易繼續(xù)在帕提亞內(nèi)發(fā)展和繁榮。同時(shí),帕提亞人通過調(diào)解和征稅獲得了貿(mào)易的財(cái)富,如對絲綢、香料、香水和其他奢侈品進(jìn)行征稅,并通過這種方式,帕提亞在古代絲綢之路的國際貿(mào)易中發(fā)揮著不可小覷的作用。

注釋:

①關(guān)于安息使者獻(xiàn)大鳥及眩人的年代,各說不一。有元鼎五年即前112年(孫毓棠:《安息與烏弋山離》,《孫毓棠學(xué)術(shù)論文集》,中華書局,1995年,第411頁)、元封元年即前110年(余太山:《兩漢魏晉南北朝與西域關(guān)系史研究》,中國社會(huì)科學(xué)出版社,1995年,第11頁)、元豐五六年即前106-105年(張星火良:《中西交通史料匯編》第三冊,第73頁)等諸說,今從余先生的說法。蒲立本似乎認(rèn)為是 106BC,見 E.G.Pulleyblank,“AN-HSR”,Encyclopaedia Iranica。

②饒宗頤認(rèn)為“此誤以安息為大秦”,若此,正史以外又多了一條記載,今且備一說。饒宗頤:《由出土銀器論中國與波斯、大秦早期之交通》,《華學(xué)》第5輯,中山大學(xué)出版社,2001年,第2-3頁。

③這一條可能與上一條恐有出入。《和帝紀(jì)》所記來獻(xiàn)發(fā)生在和帝即位初年,即章和二年(88年)的十月至年底期間,《西域傳》所記載來獻(xiàn)約在章帝章和元年(87年)。章帝改元章和是在是年的七月,前后相差約一年左右,試想安息國能連著兩年分別進(jìn)獻(xiàn)獅子和符拔嗎?可能性不大,因此可能是史載有誤。另《后漢書·章帝紀(jì)》云:“是歲(即章和元年,87年),西域長史班超擊莎車,大破之,月氏國遣使獻(xiàn)符拔、獅子。”所以很可能《后漢書·西域傳》“安息國”條所載章和元年(87年)遣使來獻(xiàn)者不是安息,而是月氏國。余太山先生亦持看法,載《兩漢魏晉南北朝與西域關(guān)系史研究》,第92頁。

④章和二年(88年)二月,章帝死,太子肇立。據(jù)《后漢書》可知,安息國遣使至華,應(yīng)是在十月之后。

⑤根據(jù)年代推斷,滿屈即帕提亞國王(Pacorus II,約78-105年)。伯希和說這一名字是巴利文中的Mankura。伯希和:《那先比丘經(jīng)中諸名考》,載普紀(jì)呂斯基等著,馮承鈞譯:《佛學(xué)研究》,商務(wù)印書館,1930年,第113頁;藤田豐八認(rèn)為:“滿屈之滿,殆即蒲字之訛也。”藤田豐八:《條支國考》,載藤田豐八等著,楊煉譯:《西北古地研究》,商務(wù)印書館,1935年,第103頁。不過,近年來隨著帕提亞錢幣學(xué)研究的成熟,有人認(rèn)為滿屈應(yīng)為帕提亞的屬國波西斯國王Manuchihr I,理由是在他的幣文上有m、n、ch、t、r等字母。

參考文獻(xiàn):

[1]Jozef Wolski.Le role et L'importance des mercenaires dans l'etat parthe[M].Iranica:Iranica Antiqua,vol.5,1969.

[2]William Tarn.Tiridates II and the young phraates[M].Paris:Les presses universitaires de France.1932.

[3]Mary Boyce.The sedentary Arsacids[M].Iran:Iranica Antiqua,vol.29,1994.

[4]Richard Fowler.Kingship and Banditry:The Parthian Empire and Its Western Subjects[J].Berkeley,CA:University of California Press.2008(05):147-162.

[5]Aharon Oppenheimer.Babylonia Judsica in the Talmudic Period[M].Wiesbaden:Dr.Ludwig Reichert Verlag.1983.

[6]Reinhold Merkelbach.Der Brief des Artabanos an die Stadt Susa,vol.34[M].London:J.M.Dent.2002.

[7]Flav.Ioseph.Ant.Iud.,XVIII,PP209-211.

[8]Gerold Walser,“Die Route des Isidorus von Charax durch Iran,”AMI N.F.vol.18(1985):145-156.

[9]Bunbury,E.H.A History of Ancient Geography among the Greeks and Romans from the Earliest Ages till the Fall of the Roman Empire[M].London:John Murray.1883.

[10]王三三.帕提亞與絲綢之路關(guān)系研究[D].南京:南開大學(xué)歷史學(xué)院,2014.

[11](南朝宋)范曄.后漢書[M].鄭州:中州古籍出版社,1996.

山西大同大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2018年2期

山西大同大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2018年2期

- 山西大同大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)的其它文章

- 漢語方言“看類詞”成員的地理歷史演變

- 辨章學(xué)術(shù)源流 尋繹文化精神

——評(píng)蕭曉陽《近代桐城文派研究》 - 千年藏道無人問 一朝面世即豐農(nóng)

——評(píng)袁名澤《道教農(nóng)學(xué)思想史綱要》 - 文學(xué)評(píng)論的藝術(shù)與風(fēng)度

——評(píng)楊揚(yáng)《浮光與掠影——新世紀(jì)以來的上海文學(xué)》 - 高師生課例研究能力的培養(yǎng)

- 大學(xué)生適應(yīng)性教育和職業(yè)生涯規(guī)劃教育

——基于輔導(dǎo)員的專業(yè)化建設(shè)