不負(fù)初心終即始

孫延慶

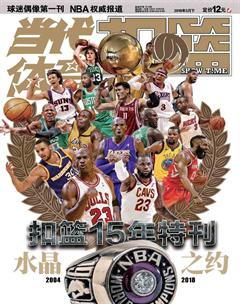

十四年前,《扣籃》雜志誕生了;七年前,《扣籃》的前面多了個(gè)“當(dāng)代體育”;在跨越第十五個(gè)年頭的今天,《扣籃》要改名了!

也許七年前的那個(gè)關(guān)于“我們每七年就會(huì)‘變成另外一個(gè)人”的說法是真實(shí)的,總之,又一個(gè)七年,我們不得不再一次面臨著改變。

春節(jié)前,《扣籃》編輯部正在忙著制作2018年第七期的雜志,就在“發(fā)片”的當(dāng)天,有三位遠(yuǎn)從江蘇來的球迷出現(xiàn)在了大家的面前。這三位球迷給編輯們帶來了當(dāng)?shù)氐奶禺a(chǎn),而編輯部也為他們安排了下午的旅游景點(diǎn),可稱“賓主歡相會(huì)”。而此前一天,一位前《扣籃》編輯徐鑫也遠(yuǎn)從黑河來哈爾濱看望了同事們,也可稱相談甚歡。

誰能想到,這一天卻幾乎成了《扣籃》編輯部的最后一個(gè)工作日!

正應(yīng)了王安石詩中所寫的場(chǎng)景:

繞岸車鳴水欲乾,魚兒相逐尚相歡。

近幾年來,受到新媒體的沖擊,紙媒的生存空間越來越小,生存難度越來越大,很多籃球雜志都“突然死亡”了,《扣籃》是為數(shù)不多的仍然堅(jiān)持的雜志之一,并且是其中發(fā)行量最大的。2017年,《扣籃》遇到了前所未有的困難,紙價(jià)的瘋狂上漲導(dǎo)致印刷成本成幾何數(shù)遞增,但我們?nèi)匀煌^了這一年。為了能繼續(xù)為球迷服務(wù),我們?cè)诒WC內(nèi)容不少的情況下縮減了頁數(shù),并減少了一些附贈(zèng)品,這些都得到了球迷們的認(rèn)可,我們不勝感激涕零。

紙媒的凋零,是大勢(shì)所趨,我們無力挽回,但“不忘初心”我們做到了,接下來我們還要“繼續(xù)前進(jìn)”!

經(jīng)過多方的努力,2018年的第五期《扣籃》并沒有成為最后一期,我們這些人還有機(jī)會(huì)重新坐在一起,為大家奉上這本《扣籃》雜志十五年的紀(jì)念專輯。如果可能的話,我們?cè)敢饨o每一位《扣籃》的讀者都送去一本這期專輯,作為對(duì)《扣籃》的一種緬懷。

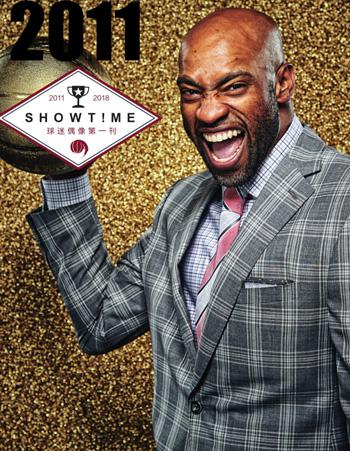

從2018年第7期,也就是“四月上”開始,《扣籃》編輯部的成員將并入《灌籃》編輯部,你可以理解為這是兩大籃球雜志的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,也可以看作是《扣籃》的新生。總之,如果你想看到原來《扣籃》雜志的內(nèi)容,看到那些熟悉的編輯的名字——比如老孫,就只有去買《灌籃》雜志了,當(dāng)然,你會(huì)比原來多花三塊錢。

《當(dāng)代體育·扣籃》的新名字將是《當(dāng)代體育·灌籃》,其實(shí)只是改了一個(gè)字——對(duì)于籃球這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)來說,“扣”和“灌”其實(shí)沒什么區(qū)別。當(dāng)然,新的《灌籃》雜志上面,“當(dāng)代體育”四個(gè)字可能會(huì)不容易看出,但這并不影響里面的內(nèi)容,我們也盡可能地讓“扣籃”或者“showtime”的字樣出現(xiàn)在新的《灌籃》中。

不要去探究《扣籃》和《灌籃》的歷史了,也不要糾結(jié)于“當(dāng)代體育”和“體育世界”的區(qū)別,因?yàn)檫@樣的問題,就像鵜鶘隊(duì)和黃蜂隊(duì)的歷史一樣,連我們這些資深的編輯也時(shí)常頭暈。

總之,《扣籃》活下來了,只是換了個(gè)名字——《灌籃》。

我們無法保證在接下來的七年能始終和球迷們?cè)谝黄穑覀儽WC,整整十四年前,我們對(duì)球迷們?cè)S下的諾言不會(huì)變。

請(qǐng),相信我們!

謝謝!

——評(píng)《休閑體育》