正當防衛的實證化分析

許 陽 段 毓 陸 潼 范圣坤

(210031 江蘇警官學院 江蘇 南京)

翻開厚厚的一摞案卷,猛然看見一件覆滿塵灰的判決書獨處一旁,信手取過,拭去灰塵,“山東省聊城市人民檢察院”幾個字映入眼簾,多么熟悉的機構,2016年沸沸揚揚的“于歡案”,抑或是南方某媒體采用的名稱“辱母殺人案”,不就是發生于此地么。2017年年中此案終審判決出爐,半年來,社會熱點的一波波刷新,將于歡這個名字徹底湮沒于故紙堆之中,但是對于該類案件的核心——正當防衛的討論,卻從未沉寂過。

一、引言

正當防衛的立法依據到底立足于何處?起先,我輾轉于1979年《刑法》與1997年《刑法》之間,畢竟我國關于正當防衛制度的集中性大規模的討論,就集中于這兩個法律之間。其從“不應有的危害”到“明顯超過必要限度”的修改,字里行間引來諸多探究。但是仔細想想,在近年來我國《憲法》地位日益提高的環境下,尤其是十九大之后,“合憲性審查”等工作使《憲法》精神更為深刻地融入司法實務中,正當防衛制度的立法的根本依據就更為明顯地在根本大法中顯現出來。根據《憲法》第十二條、第三十七條,即《憲法》對公、私財產,人身自由等權利的保障,從而在合理性的社會基礎上確定了正當防衛的合法性。

本文的基本主張便是依據立法之本,立足實務,就目前的司法判案與理論界的具體要求尋求平衡點,努力實現司法與理論乃至輿論的一致步調。

二、實證分析

筆者廣泛翻閱了近兩年來全國有關正當防衛的司法判案,從中隨機篩選出各類具有代表性的三百六十起案例進行歸納整合,結合理論的科學分類,對其做了一些較為仔細的研究。現將些許成果以圖表的形式展示,共饗之。

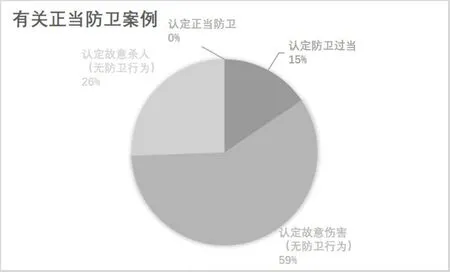

在如此數百起案例中,竟然絕大多數案子是不具有防衛性質的,具體來說,就是360例案情中,百分之八十五是判決為故意傷害罪或者故意殺人罪,也就是說,僅僅54個案例經法院認定是具有防衛過當情節的,量刑時加入了防衛的行為要素進行減刑考量。

如此多的案例,被告人全部受到了有罪判決,沒有一例宣判為正當防衛無罪釋放,到底是什么原因讓具有防衛性質的案件如此少?筆者重新拾起本欲撇開的不認定防衛的案件,將其具體原因再次進行分類。

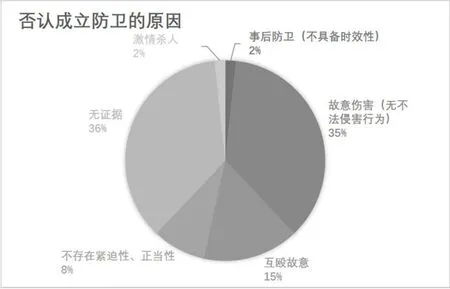

除去原本在理論界頗受爭議的互毆、防衛緊迫性、防衛正當性、激情殺人的四大類難以認定的情況,剩余確定確實能排除防衛因素的原因(故意傷害、事后防衛、無證據),有270起(占75%)。也就是說,在法院正常處理的有關防衛的案件中,大多數案子都是與正當防衛并無關系。

這其中固然有檢察機關對于已經確定為正當防衛的案件做出不起訴決定的因素,但是在被防衛方、公安機關雙方的嚴苛要求下,真正在檢察階段業已確定的正當防衛案件少之又少。況且作為公訴機關的檢察院多偏向受害方(在正當防衛案件中,往往最初始的不法侵害人會最終成為受害人),因此絕大多數防衛案件都會提交由法院作最終審理。

三、司法實務探究

想要站在統一的層面上對這些司法實務進行探究,首先我們得從正當防衛的本質談起。自從1997年《刑法》修訂以來,其相對寬松的法條,讓社會產生正當防衛權大幅度擴大的感覺。從此,社會上對于許多社會性的傷害案件的熱點話題關注頗多,并且大多將之貼上正當防衛的標簽,基于防衛權公力救濟的權力屬性,盲目擴大其限度,削減其成立的程度要素。

但是,不論現行法怎么修改,都不可避免對其合憲性進行審查,況且,正當防衛原本就是根源于《憲法》對于基本權利的保護而產生。因此,正當防衛的本質就十分明了,即為公民對社會、公民的權利保護進行的防衛行為。

相較于各國的有關正當防衛的立法,我國其實是相當寬松的,之所以在社會廣泛認知上,會有“法寬刑謹”的現象出現,主要有以下幾點原因:

社會上對于正當防衛乃至防衛過當的成立要件認識不清,面臨傷害案例時,出于主觀認定不清以及僥幸心理作祟,當事人往往會在上訴原因中加上正當防衛(過當)的請求,希冀能藉此獲得審判上的寬容與同情。縱使有時候存在防衛的情形,防衛人大多會出于樸素的正義法律觀念,無形中賦予自己更大的防衛權力,對不法侵害人實施“道義的審判”,從而逾越防衛的限度,對不法侵害人造成法律以外的不必要的損害。

另外,公訴方對行為人進行控訴時,往往傾向于對被告方予以較為嚴厲的制裁,以反映其威懾、懲處嫌疑人的態度,對被告公訴時,就會不加以考慮其防衛性質,直接予以故意傷害乃至故意殺人的罪名提起訴訟。法院對此類案件審判時,就會慎之又慎,嚴謹審判。

事實上,由于這種針對不法侵害的防衛行為具備私力救濟的性質,屬于在國家執法機構力量有所不逮的緊急情況下,國家對于刑罰權的壟斷性公權力(公力救濟)不得已的權力下放,“由于權力天生的擴張、侵犯的特性”①所以這種權力必須得到相應的警惕與制約。

在“梁兵、劉鵬、詹前華故意傷害案”②中,就明顯地體現了法院的審判思路:當事人詹前華因債務糾紛糾集楊加明(于本案中死亡)和劉鵬等十多人持刀、鐵棍等械具去梧州市三龍大道的“如群”木材加工廠找崔某某,未果。當日下午,詹前華得知崔某某和梁兵回廠后,再次糾集上述人員到該木材廠內持刀、鐵棍追打提前知道消息并準備好刀具的崔某某和梁兵,崔某某拿菜刀逃離并與追上來的劉鵬等人對打,梁兵則持菜刀、尖刀與楊加明等人互毆。楊加明在扭打中倒地后被梁兵持尖刀亂刺數刀,因創傷引起大失血死亡。

本案中,討債方詹前華、劉鵬和楊加明等人與梁兵、崔某某形成對抗關系,最終討債方(也是不法侵害的發動方)的楊加明卻被梁兵刺死。法院對防衛方的梁兵最終給出了故意傷害罪,有期徒刑九年的判決。原本依照《刑法》第二百三十四條第二款對故意傷害罪致人死亡的量刑,應該是“處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑”。倘若按照一般的看法認定為完全的正當防衛的話,理應判為無罪,對于這種結果,該如何解釋呢?

鑒于詹前華等人持械追砍梁兵二人的行為,本案的防衛性質是毋庸置疑的,之所以不認定為正當防衛有這樣幾個原因:一是在時間上的一個錯位造成主觀意圖上的不同,即一開始詹、劉等人去木材廠討債時,并未找到梁兵二人,后來去找到梁兵二人的時候,二人已經準備好了菜刀、尖刀進行反抗,梁兵與楊加明等人互毆并殺死后者,顯然梁兵此時已經不僅僅是單純的防衛行為,其持械等待詹、劉等人并與之斗毆顯然具有傷害的主觀故意,或者屬于主觀上的過失,即其事先已經認識到可能造成的危害,但是過于自信從而造成侵害人楊加明因此死亡。對于此種情形,前人多有論及,“將過于自信過失心理視為防衛過當的罪過形式,應當說是符合刑法設立正當防衛制度的精神的”③。同時也反映了法保護原則的特點。

另外本案中有一處創新性的論斷,為其他案件中未曾出現的,在裁判文書中法官有意無意地著重強調了“知道他人要來進行不法侵害時不報警而是持刀反抗”,“崔某某拿菜刀逃離……梁兵則持菜刀、尖刀與楊加明等人互毆”,著重強調了不法侵害開始前防衛人梁兵本可以報警,從而避免沖突乃至傷害情形的發生,并且在詹、劉等人下午到達后,強調了崔某某逃離的行為,與梁兵的直接與要債者持械對抗乃至造成一人死亡的嚴重后果形成鮮明對比,從側面加重了梁兵作為防衛人的傷害的主觀意圖。

實際上,這種情形是英美法系有關正當防衛理論的一種重要原則——躲避原則。在長期的司法實踐中,英美法系國家已經將此種原則發展成了一種“躲避義務”,即“在使用致命性暴力防衛時,如果可以安全躲避,應當先行躲避,只有在不能躲避的情況下才能夠殺死不法侵害者或對其造成致命傷害。”④梁兵案中,與梁兵同被追打的崔某某就具備了躲避的先行表現,在客觀上,顯然避免了進一步的惡性沖突。

當然,躲避原則并不僅僅是為了減少沖突才出現,其根本原因,還是基于法律對每一個公民的權利,尤其是生命健康權的保護。國家政權設立法律的本意,即保護每一個公民的合法權利與社會整體的利益,不論是不法侵害的侵害人抑或是防衛人,都同樣是法律保護的對象。而正當防衛是“從‘國家的暴力壟斷’中派生出來的,是一種補充性權利”。從法益價值的角度講,生命健康的權益比國家公力懲戒犯罪行為更重要且緊迫,故而可以實施防衛行為保護自己。但是決不可在本可避免防衛乃至避免已預見的侵害的情況下,依舊借用防衛的權力進行致人死亡的防衛行為。二十世紀初美國的比爾(Joseph H.Beale)教授有言:“任何對于獲取希望和允許的結果而言不必要的殺人,無論基于何種理由都是不正當的。”⑤雖然以當代馬克思主義的角度來看,此番論斷極具資本主義特征,過于強調了個人自由,忽略了社會正義風尚的維護,與我國當下國情不甚相符,但事實上,躲避原則、躲避義務對防止致命性的防衛權力濫用乃至保護防衛人的生命健康都發揮了極重要的作用。對于我國的防衛案例中,防衛人為達成其防衛目的動輒殺死一個、數個侵害人,造成加害者身份的轉換的情形乃至挑唆防衛類案情非常具有借鑒意義。

四、防衛過當的量刑問題

何為過當?1979年《刑法》第十七條第二款表述為“正當防衛超過必要限度造成不應有的危害”。1997年《刑法》修正時,將其改為“正當防衛明顯超過必要限度造成重大損害”。由“不應有”到“明顯超過必要限度”,這次對防衛制度的修訂,使我國的防衛理論制度邁上一個新臺階,“它擴大了正當防衛的權限,更有利于鼓勵公民勇敢地同違法犯罪行為作斗爭”。⑥在理論上,給予了其從“應不應該”而至“怎樣程度”的放手防衛的空間,從而使公民在面對違法犯罪的行為時可以在道德、法律雙重方面有底氣去維護社會公益。

但是在司法實務上,對防衛行為過當的限度判定仍然與學界存在較大出入。

首當其沖的便是“超過必要限度”與“造成重大損害”的邏輯關系問題。一般來說,有三種主要觀點。一種是以參與1997年《刑法》修訂工作的侯國云教授為代表的“包容說”,其認為“這里的‘造成重大損害’是‘明顯超過’的事實佐證”⑦,即審查防衛行為是否明顯超過必要限度,即判斷其損害程度是否重大,是則過,否則無。根據防衛人的行為結果進行限度評判。其顯要特點體現在“只是在‘造成重大損害’的情況下,才存在‘明顯超過必要限度’的問題”⑧。

另一種是以高銘暄、馬克昌教授為代表的“并列說”,他們認為二者在邏輯上為并列關系,在認定防衛人防衛性質時,須對兩者同時考量,不能“只講究一者而忽略另一者”⑨。在實際中的體現就是防衛人的防衛行為事實上看來明顯超過了必要的防衛限度,但是尚無造成重大損害,其行為的損害程度、社會危害程度不大,“則這樣的行為就不能以防衛過當論處”。⑩

還有一種后來居上的論點,其主張“‘明顯超過必要限度’與‘造成重大損害’之間的關系恐怕不能簡單的歸結為包容或并列關系,而應是一種交叉關系。”?單純的逾越限度抑或是有重大損害,并不具備成立防衛過當的全部要件,務必當兩種要件全部有機統一,并且具備形式上的并列關系,方可成立過當。

郭澤強教授的“交叉說”結合了1997年《刑法》以前學者對于防衛過當基本特征的觀點,并且發展豐富其說法,賦予其適合新修訂之后《刑法》對正當防衛的立法本意的全新內核,多角度得出對于棘手的司法案件具有較大的借鑒意義。但是由于其理論理解上比較復雜,相較于“包容說”不易以具體的標準來評判具體案件,對判案法官專業性要求較高,故而在實際操作中難以得到普及,所以司法判案中法官們一貫所秉持的較多還是純結果論。

在海南省高級人民法院裁定的李獻文、張建光故意傷害案?中,法院判決中的邏輯思路便是如此:“原審被告人張建光因其經營的小賣部遭到被害人李獻文、李小龍等人砸場而持刀傷害李獻文、李小龍,致兩被害人死亡,后果嚴重,其行為已經構成故意傷害罪,依法應當予以懲處。鑒于張建光的傷害行為是在其財產及人身受到侵害的情況下實施的,系防衛過當,依法應當減輕處罰”。顯而易見,審判者的思路即按照包容說來判處的,先根據防衛人的“致兩被害人死亡,后果嚴重”的重大損害的客觀事實,直接判定其行為故意傷害的性質,進而引入其防衛的要素,并且不就其防衛雙方的基本情況進行細致對比,就認定防衛過當,直接為行為人減輕處罰。

而在“李泊橋故意傷害案”?中,法院判決思路更為明顯,“上訴人李泊橋故意傷害他人身體,致一人死亡,其行為已構成故意傷害罪。上訴人李泊橋為使他人的人身免受正在實施的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行為明顯超過必要限度,造成重大損害,屬防衛過當,應當減輕處罰。”直接先行對損害后果(致一人死亡)判定為故意傷害罪,先定刑,然后在量刑環節才根據上訴人的訴求及相關證據對其防衛行為及其限度進行考量。

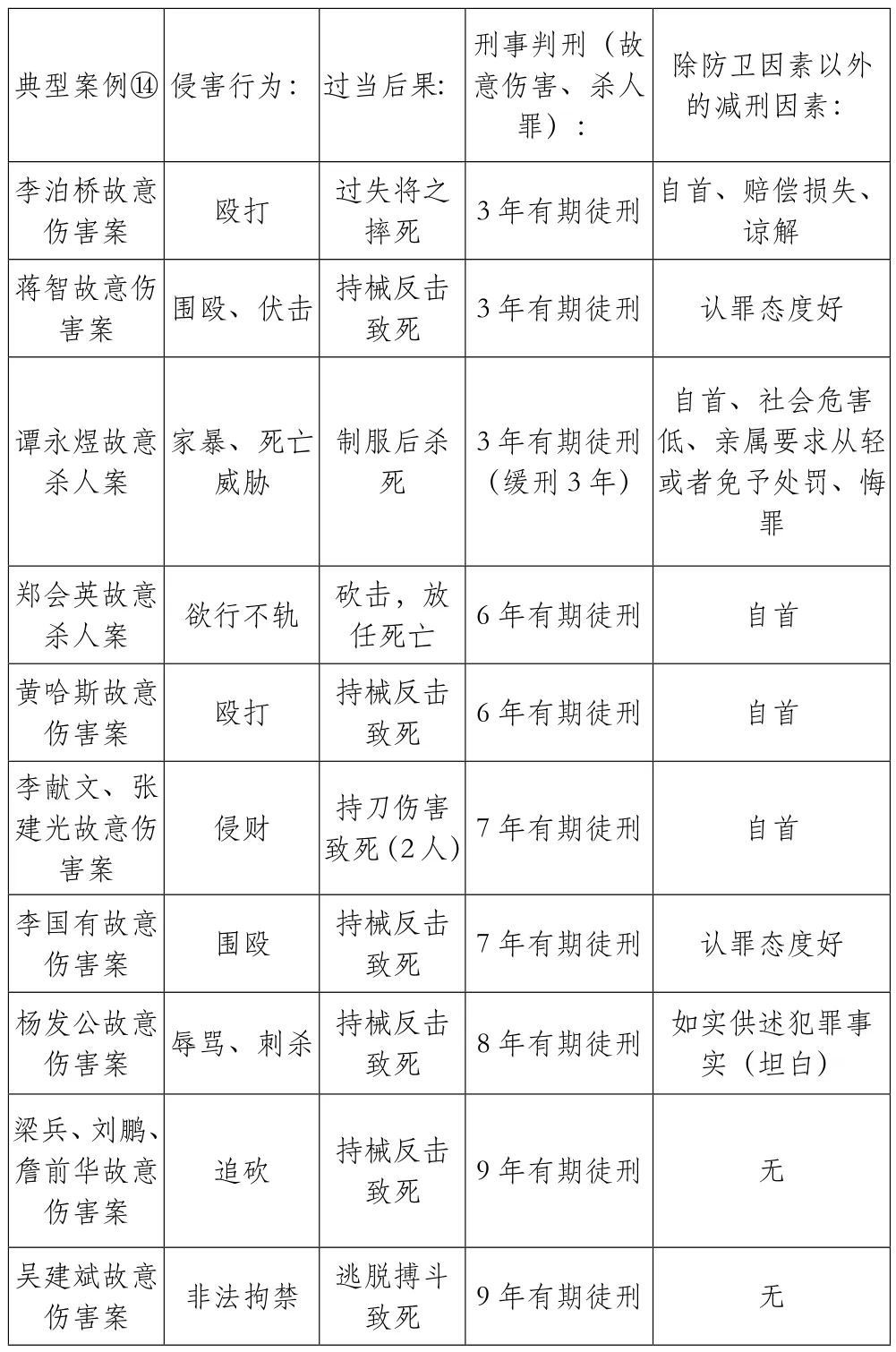

在具體量刑方面,我們從十個案例角度來分析:

典型案例?侵害行為:過當后果:刑事判刑(故意傷害、殺人罪):除防衛因素以外的減刑因素:李泊橋故意傷害案 毆打 過失將之摔死 3年有期徒刑 自首、賠償損失、諒解蔣智故意傷害案 圍毆、伏擊 持械反擊致死 3年有期徒刑 認罪態度好譚永煜故意殺人案家暴、死亡威脅制服后殺死3年有期徒刑(緩刑3年)自首、社會危害低、親屬要求從輕或者免予處罰、悔罪鄭會英故意殺人案 欲行不軌 砍擊,放任死亡 6年有期徒刑 自首黃哈斯故意傷害案 毆打 持械反擊致死 6年有期徒刑 自首李獻文、張建光故意傷害案侵財 持刀傷害致死(2人)7年有期徒刑 自首李國有故意傷害案 圍毆 持械反擊致死 7年有期徒刑 認罪態度好楊發公故意傷害案 辱罵、刺殺 持械反擊致死 8年有期徒刑 如實供述犯罪事實(坦白)梁兵、劉鵬、詹前華故意傷害案追砍 持械反擊致死 9年有期徒刑 無吳建斌故意傷害案 非法拘禁 逃脫搏斗致死 9年有期徒刑 無

根據《刑法》第234條,對故意傷害罪致人死亡的,“處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。”原本行為人的致死的故意傷害行為,至少10年的刑期,在第20條的規定下,盡皆降到10年以下。

在甄選出的10起案例中,量刑時,對于不同種類、不同類型、不同程度的侵害—防衛行為并未加以區分,只是籠統地對于防衛過當的故意傷害減輕到9年。10個案例都造成了不法侵害人的死亡,也就是說,其造成的過當結果基本相同,但是,各個案件的刑期卻3年(緩刑)到9年不等。除去自首、認罪等因素?,在3年、6年、7年的案例中,對于具體情形下量刑卻稍顯籠統。李泊橋、蔣智、譚永煜三案,雖然都是犯罪人無主觀傷害意圖,且皆為防衛,但是其在具體的情節上仍有差異,卻全都判以法定最低刑。鄭會英、黃哈斯、李獻文、李國有四案,因為盡皆有互毆、搏打情節,都被籠統地判以6、7年的刑期。

譬如鄭會英案中,鄭會英在掙脫馮國云的不軌行為后,即擺脫了強奸行為的危害后,即不具備對馮國云的特殊防衛權。在后來與不法侵害人馮國云的打斗過程中,鄭會英持砍刀砍擊馮國云,在砍倒對方后,自行離開,放任馮死亡,其行為在造成傷害并消除危險后,顯然是在互毆情況下(處于劣勢情況)的防衛。盡管其具有防衛情節,但是不足以抵消其對造成的傷害演化為死亡的放任態度,因此按照慣例對鄭會英進行故意傷害的防衛過當的判決,加以自首的減刑為6年顯然不符合本案的具體情況,法院理應對之加以詳細的考量,究其細節,詳細嚴謹地量刑。

在社會成員權利義務觀念增強,防衛意識逐漸蘇醒的當下,不法侵害大多不僅僅是單方面的行為,案件的復雜程度提高,防衛案件因此逐漸增多,且大多成為社會關注的熱點。來自各方面的種種質疑往往會使得原本就焦頭爛額于案件本身的司法機關陷入不利的場面。“話語不一,腰桿不硬”,讓我們社會弘揚基本道德、維護法律尊嚴的法院尷尬不已。“話語要一”,就得基于防衛理論形成一致的司法意見,“腰桿要硬”,就需要對于此類型的情形,給出詳細的司法解決辦法。體現到具體的點上,大致為以下幾方面:

一是就學界前沿幾大問題形成司法系統內實務解決的一系列系統的方法,并由最高司法機關發布司法解釋抑或是以典型案例說明,此后的司法判決依據于此,依規行事,緩解社會輿論對于法院乃至法官個人的壓力。

二是司法與立法分明,對于社會輿論影響較大案件,法院能夠做到獨立審判,依法判決,對那些民意洶涌的案子,不是絞盡腦汁鉆法律的空子予以少判,而是以嚴謹仔細的判案反向推進立法的完善。

三則需要法律工作者從自身做起,提高對正當防衛問題的客觀認定,增強相關法律意識,使相關案件在辦理時,公訴方客觀進行上訴,辯護方基于事實理性分析案情,審判方不偏不倚,依法、合乎規定的判決。

長此以往,從法律系統內部延伸至社會群體,才會對正當防衛相關案情做到理性判斷,不盲從、不干預,以合乎社會主義現代化現狀的公民的法律常識衡量社會熱點案件。如此,方為法律的正途。

注釋:

①郭澤強著.《正當防衛制度研究的新視界》中國社會科學出版社2010年11月第1版,第157頁。

②中國裁判文書網,廣西壯族自治區高級人民法院,刑事裁定書,(2014)桂刑二終字第22號。

③趙秉志,劉志偉.《正當防衛理論若干爭議問題研究》,《法律科學》2001年第二期,第66頁。

④劉士心.《英美刑法正當防衛中的“躲避原則”及其啟示》,《中國刑事法雜志》,2017年第5期,第113頁。

⑤ Joseph H. Beale,Retreat from a Murderous Assault, 16 Harv. L.Rev. 580(1903).

⑥侯國云,白岫云著.《新刑法疑難問題解析與適用》,中國檢察出版社1998年版,第112頁。

⑦侯國云,白岫云著.《新刑法疑難問題解析與適用》,中國檢察出版社1998年版,第127頁。

⑧張明楷著.《刑法學》(上),法律出版社1997年版,第232頁。

⑨高銘暄,馬克昌主編.《刑法學》(上冊),中國法制出版社1999年版,第241頁。

⑩王振勛,賈宇.《論正當防衛限度條件及防衛過當的主觀罪過形式》,《法律科學》1999年第二期,第80頁。

?郭澤強著.《正當防衛制度研究的新視界》.中國社會科學出版社2010年11月第1版,第100頁。

?中國裁判文書網,李獻文、張建光故意傷害刑事附帶民事裁定書,(2012)瓊刑一終字第58號。

?中國裁判文書網,寧夏回族自治區高級人民法院刑事判決書,(2014)寧刑再終字第2號。

?中國裁判文書網,http://wenshu.court.gov.cn/。

?根據《人民法院量刑指導意見(試行)》規定,自首可以減少基準刑的40%以下。