增值稅會計核算架構:變遷、改進及困境

付春

【摘 要】 財政部于2016年12月3日發布《增值稅會計處理規定》,搭建起“后營改增”時期增值稅會計核算的全新架構。較之以往核算規定,新規在稅會差異核算、稅會處理同步及財務報表列報等方面都取得了重大進展。針對其現實問題,建議財稅主管部門應加強溝通、優化核算科目設置及進一步改進增值稅會計核算框架體系。改進后的增值稅核算架構將為其理論與實務的相關實證研究提供不可或缺的經驗證據。

【關鍵詞】 增值稅; 會計核算; 應交稅費; 企業會計準則

【中圖分類號】 F810.42 【文獻標識碼】 A 【文章編號】 1004-5937(2018)07-0079-06

增值稅制度在我國始于1984年,經歷1994年稅制改革,我國已經建立以增值稅和所得稅兩大稅種為主體的稅收制度[ 1 ],由此增值稅會計和所得稅會計構成我國稅務會計的兩大基石[ 2 ]。自2016年“營改增”全面實施,營業稅徹底退出歷史舞臺,增值稅理所當然成為國內第一大稅種。回顧增值稅的產生到歷次改革,其會計核算(會計處理規定)始終伴隨其中,成為理論界和實務界爭相熱議的焦點。尤其是“營改增”后,增值稅會計核算面臨的問題更趨于復雜化。本文根據財政部發布的《增值稅會計處理規定》,在對比以往相關內容變遷的基礎上,重點分析了該規定相較于以往的重大改進,并針對仍然存在的現實問題提出了改進建議。文章可能的貢獻在于:幫助實務工作者理解增值稅會計核算新規的同時,為政策制定部門將來修改提供有益借鑒和參考,從而進一步改進和完善增值稅會計核算架構。

一、增值稅會計核算架構的歷史變遷

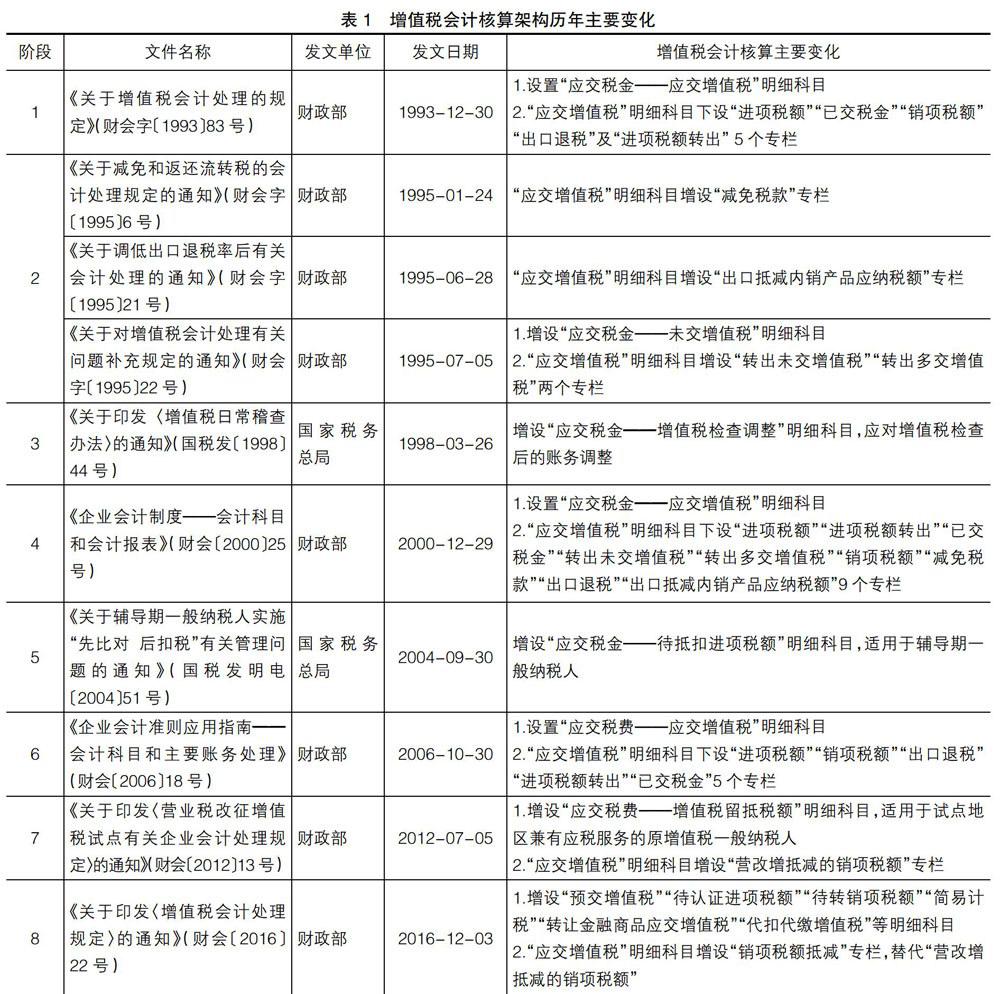

增值稅會計核算雛形產生于1993年財政部頒布的《增值稅會計處理的規定》。2016年12月3日,相差僅一字的《增值稅會計處理規定》出臺,標志著全面“營改增”后增值稅會計核算架構基本上塵埃落定。為了不斷適應會計信息披露、納稅申報、稅收征管及稅制改革的要求,增值稅會計核算歷經數次重大調整,其變化主要內容如表1所示。

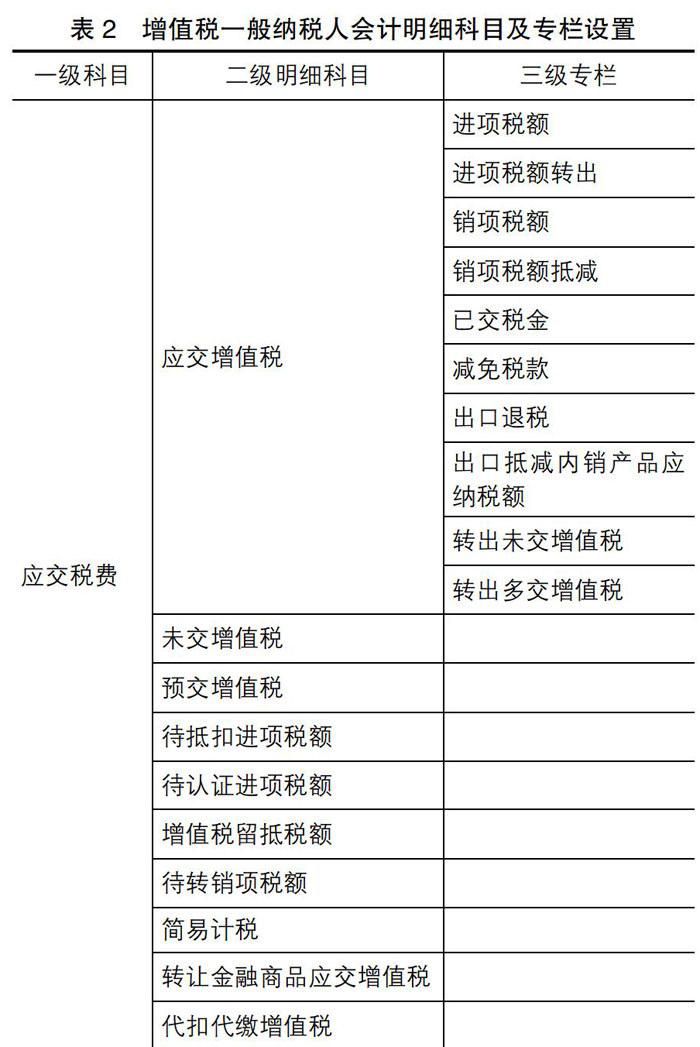

財會〔2016〕22號文件(以下簡稱22號文件)在出臺之前,財政部曾于2016年7月8日發布《關于征求〈關于增值稅會計處理的規定〉意見的函》(以下簡稱征求意見稿),就增值稅會計處理規定向社會公開征求意見。最終成型的22號文件在沿襲了《企業會計準則》相關規定的同時,充分考慮了“營改增”后所涉及特殊行業①面臨的新問題,基本實現對增值稅經濟業務會計處理的全面覆蓋。22號文件要求增值稅一般納稅人(本文暫不討論小規模納稅人)應當在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”等10個明細科目,在“應交稅費——應交增值稅”明細科目中設置“進項稅額”等10個專欄,明細科目及專欄設置如表2所示。

二、新增值稅會計核算架構的重大改進

(一)增值稅形成的稅會差異會計核算將有規可依

一直以來,我國增值稅會計處理采用的是以稅法為導向的財稅合一模式,即增值稅涉稅處理時,財務會計緊隨稅法的腳步,表現為前者對后者的亦步亦趨[ 3 ],與所得稅財稅分離的會計處理模式大相徑庭,這種局面直至2006年《企業會計準則》頒布仍未得到改觀。由此導致的現實問題是對于遵循《企業會計準則》確認收入的時間與按照《增值稅暫行條例》產生納稅義務的時間不一致時②,財稅合一的處理模式由于未有相應的規定對其進行規范,使得該類業務的涉稅核算長期以來處于模糊地帶,實務中的做法也是層出不窮、五花八門。

也正因此,稅會差異一詞在過往中僅指《企業所得稅法》與《企業會計準則》之間的差異,即所得稅形成的稅會差異,而這種稅會差異在《企業會計準則第18號——所得稅》(以下簡稱《所得稅》)中可以得到有效規范。如上所述,稅法與會計之間的差異并非僅限于所得稅,增值稅中也存在眾多的稅會差異③。22號文件通過設置“待轉銷項稅額”明細科目很好地解決了這類稅會差異核算。至此,增值稅的稅會差異在會計核算方面終于有章可循。

以下重點分析“待轉銷項稅額”明細科目如何協調稅法與會計之間的時間性差異。具體而言,根據會計確認收入的時間與增值稅納稅義務發生時間的早晚,實務中可分為兩種情形:

1.前者要早于后者

(1)例如企業跨期提供應稅服務,于服務期結束時從對方處收款并開具專用發票。根據《企業會計準則第14號——收入》(以下簡稱《收入》)規定,企業應于提供服務當期期末確認收入,而增值稅納稅義務發生時間為服務期結束時。(2)企業跨期提供建筑業勞務。根據《企業會計準則第15號——建造合同》(以下簡稱《建造合同》)規定,建造商應于資產負債表日按完工進度確認收入和費用,而增值稅納稅義務發生時間為與發包商進行工程款結算,并開具專用發票時。(3)采用分期收款方式銷售商品。當銷售方將商品交于購貨方時,會計即確認收入,而增值稅納稅義務發生時間為合同約定的后續收款日期。針對以上情形,22號文件明確規定,會計確認收入的當期,應同時貸記“應交稅費——待轉銷項稅額”科目。日后增值稅納稅義務實際發生時,再將該科目轉入“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”科目。

2.前者要晚于后者

(1)例如企業采取預收款方式提供建筑服務及租賃服務。根據《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)規定,增值稅納稅義務發生時間為預收款當天,而兩者在會計上確認收入的時間通常為提供服務期的資產負債表日。(2)企業采用賒銷方式銷售商品,且開具專用發票,但收款時得知對方資金存在困難。由于銷售方已開具專用發票,則增值稅納稅義務已經產生,但根據《收入》準則的規定,所收款項存在較大的不確定性時,會計暫不確認收入。對于上述第一個舉例,當企業收到預收款時,須同時貸記“預收賬款”及“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”科目,后續再將“預收賬款”分期結轉至“主營業務收入”。而對于第二個舉例,企業應于開具發票時,借記“應收賬款”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”科目。待日后滿足收入確認條件時,再貸記“主營業務收入”。綜上,“待轉銷項稅額”明細科目有效規范了實務中會計確認收入時間早于增值稅納稅義務發生時間的會計核算,同時也為收入確認時間晚于增值稅納稅時間的賬務處理夯實了理論基礎。

(二)經濟業務的稅會核算將做到同步進行

目前,國內使用的財務會計實務教材,包括會計專業技術資格考試的初、中、高級會計實務教材及注冊會計師考試會計教材等,不知有意或無意,均無一例外地忽略了“營改增”之前原屬營業稅的經濟業務涉稅核算,而以“所涉業務不考慮相關稅費”一語帶過。另有少量在“應交稅費”中略有提及,但也僅限于出租、出售無形資產及銷售不動產等業務的涉稅核算,對于原營業稅覆蓋的金融行業、建筑行業及服務行業等的涉稅核算鮮有提及。

22號文件的出臺有效解決了以下會計準則中涉及經濟業務的稅務核算:《企業會計準則第2號——長期股權投資》《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《建造合同》《收入》。尤其是新增“轉讓金融商品應交增值稅”明細科目,填補了以往對交易性金融資產、可供出售金融資產、持有至到期投資及長期股權投資等的稅務核算空白,不得不說是一重大改進。此外,對于《建造合同》準則中所涉業務新增“待轉銷項稅額”明細科目,對于《收入》準則中所涉及的提供勞務(應稅服務)收入的稅務核算也均有明確規定,從而使得增值稅會計核算對經濟業務實現了全覆蓋。

限于篇幅,本文將以交易性金融資產為例,重點分析22號文件如何運用于其“營改增”之后的涉稅會計核算(對于“營改增”前后相同的會計處理則不再贅述)。(1)購入交易性金融資產。若支付的手續費能取得增值稅專用發票,則可同時借記“投資收益”④及“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目。(2)持有期間取得股利或利息收入⑤。由于該收入繳納增值稅的時間為將來轉讓金融資產的某日,因此目前可將股利或利息收入(含稅價)進行價稅分離后,同時貸記“投資收益”及“應交稅費——待轉銷項稅額”科目。(3)持有期間金融資產公允價值變動。此業務不涉及增值稅會計處理。(4)轉讓金融資產。若為轉讓收益(含稅價),則將其進行價稅分離后,同時貸記“投資收益”及“應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅”。若為轉讓損失,則同時借記上述科目。此外,對于前述持有期間的股利或利息收入應納增值稅,須將其從“待轉銷項稅額”轉入“轉讓金融商品應交增值稅”明細科目。綜上,22號文件的具體條款彌補了長期以來會計實務教材在稅務核算方面的缺陷,使得經濟業務的稅會核算同步進行成為可能,進而能夠有效指導實踐。

(三)會計科目設置和財務報表列報將科學規范

1.新增“預交增值稅”明細科目

以往企業交納增值稅只通過兩個明細科目:“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”及“應交稅費——未交增值稅”。前者核算企業交納當月的增值稅,后者則核算企業交納上月的增值稅。根據財稅〔2016〕36號文,企業跨地區提供建筑服務等,需預交增值稅。若不增設新科目,企業則只能將預交金額記入“已交稅金”專欄,從而將“預交稅額”(實質為將來可抵扣稅額)與企業按規定計算的“應納稅額”混為一談。此外,與之前的征求意見稿對比,財政部將“繳”改為“交”,可能的原因是:與“應交增值稅”“未交增值稅”“代扣代交增值稅”等明細科目的用詞保持一致。另外,考慮到“繳”字包含更多的強制性語義在其中,與當前大力倡導的依法治國、依法行政等理念相沖突。“棄繳改交”體現其科學性的同時,也彰顯出制定者的用詞精準。

2.新增“待認證進項稅額”明細科目

在實務中,企業取得增值稅專用發票后,首先應將其交至稅務機關認證,只有認證相符后才能被允許抵扣,記入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”,而并非理所當然地直接記入。通過設置“待認證進項稅額”科目,企業的實務操作與稅務核算達到完全一致。

3.將“營業稅金及附加”科目名稱更改為“稅金及附加”

以往房產稅、車船稅、土地使用稅及印花稅的稅務核算均記入“管理費用”科目,這種做法的科學性確實有待商討。22號文件將上述稅金由“管理費用”改移至“稅金及附加”科目核算,這樣除去記入資產成本的稅金⑥和增值稅⑦外,企業經營過程中所產生的主要稅費均歸口到“稅金及附加”科目,使其能夠集中反映企業交納的稅費情況,有利于提升財務報表的信息透明度。

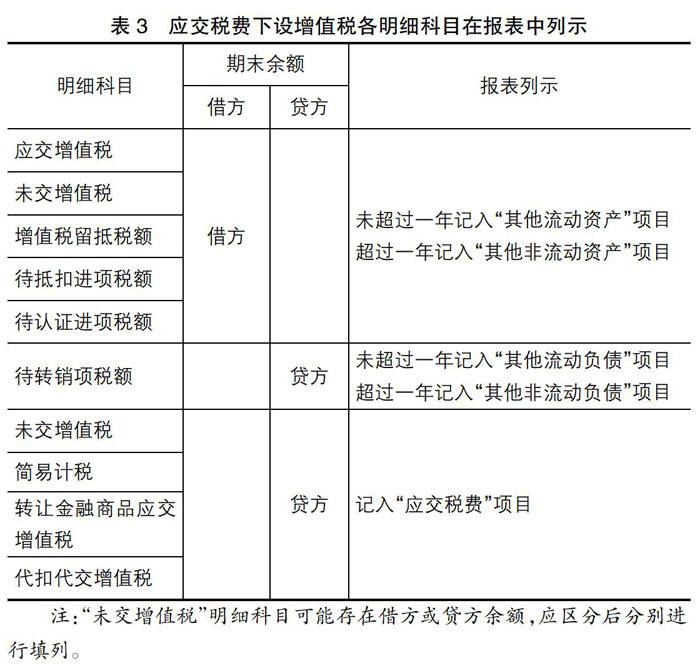

此外,22號文件對“應交稅費”下設增值稅的各明細科目⑧在財務報表中的列報進行了細致規范,區分各種情形說明其應列示于資產負債表的資產方或負債方,具體如表3所示。該分類填列法蘊含了資產或負債定義的精髓,體現了對《企業會計準則——基本準則》的充分尊重。

三、新增值稅會計核算架構的現實困境

(一)財政部與國家稅務總局有待加強溝通和協調

由表1可知,關于增值稅的會計處理,財政部和國家稅務總局都曾下文。在我國,財政部是國務院的組成部門(正部級),可以擬定和執行稅收的方針政策及改革方案等;而國家稅務總局是國務院的直屬機構(正部級),其前身是財政部稅務總局(正局級),可以擬定稅收法律法規草案,制定稅收實施細則,提出稅收管理建議等。從兩者的關系可以看出,財政部與國家稅務總局有著較深的歷史淵源,在稅收管理相關業務的職能方面,兩者有較多的“交叉”和“重疊”,這也是兩部(局)經常聯合發文的一個重要原因。然而根據現行《會計法》和《立法法》的規定,國家統一的會計制度(包括會計核算等方面的規章及規范性文件)由國務院財政部門制定并公布。如果對會計核算和會計監督有特殊要求,國務院有關部門可以制定統一會計制度實施的具體辦法或補充規定,但須報財政部門審核批準。因此,由財政部下發有關稅收的會計核算規定名正言順。相較而言,稅務總局出臺相關涉稅核算通知,其法律效力則“略顯尷尬”。但一個不爭的事實是:在具體的納稅申報及稅收檢查時,稅務機關則更具權威,對納稅人產生直接指導作用。22號文件刪除了稅務總局曾經設置的“增值稅檢查調整”明細科目⑨,可能會導致企業面臨稅收執法檢查而調整稅額時無所適從。稅務總局如有必要參與制定涉稅會計核算制度,建議可事先發文與財政部溝通協調,再由財政部印發正式文件,以避免政出多門的現象。

(二)部分會計科目設置有待進一步調整和優化

22號文件新設“代扣代交增值稅”明細科目,其合理性有待斟酌。“營改增”之前,企業發生經濟業務涉及需要代為扣繳或收繳的稅種主要是代扣代繳的個人所得稅⑩及委托加工應稅消費品業務中受托方代收代繳的消費稅?輥?輯?訛。現行會計核算中都將其記入“應交稅費”科目,但這種處理方法一直飽受詬病。因為根據《企業會計準則應用指南——會計科目和主要賬務處理》規定,“應交稅費”核算的是企業自身按稅法規定應繳納的各種稅費。而“代扣(收)代繳”稅款顧名思義是代扣(收)對方的稅額,再代替對方繳納至稅務機關,這顯然不符合“應交稅費”的固有含義,在“應交稅費”科目中核算企業代扣(收)代繳業務明顯不合適。遺憾的是,準則制定機構對于上述做法—直未予以正式修改,導致22號文件依然在“應交稅費”科目下設“代扣代交增值稅”明細科目。建議將“代扣代交增值稅”明細科目從“應交稅費”科目中刪除,將代扣代交稅款業務調整至“其他應付款”科目核算。

此外,為核算企業出口貨物時應收取的退稅款,22號文件新設“應收出口退稅款”一級科目,該做法有悖于會計科目設置的可比性原則。關于出口退稅業務會計科目的設置最早可追溯至1998年財政部頒布的《股份有限公司會計制度——會計科目和會計報表》,該制度中就設置“應收補貼款”科目,核算包括增值稅退稅在內的企業應收的各種補貼款。然而,該規定被2000年出臺的《企業會計制度——會計科目和會計報表》所廢止。對于先征后返的增值稅等,企業無需計提,而應于實際收到時直接借記“銀行存款”科目,同時貸記“補貼收入”科目。2006年《企業會計準則應用指南——會計科目和主要賬務處理》明確規定,企業應設置“其他應收款——應收出口退稅款”科目核算出口貨物應退稅額。由上可知,“應收補貼(出口退稅)款”科目經歷了“設置——取消——再設置”這一過程。雖然2006版《會計科目和主要賬務處理》指出:在不違反會計準則關于確認、計量和報告的前提下,企業可根據實際情況自行刪減、合并會計科目,但增刪會計科目過于頻繁,勢必導致由該科目所提供的會計信息之間不具有可比性。此外,數十年的實踐運行表明,設置“其他應收款——應收出口退稅款”科目核算出口退稅完全能滿足會計核算的信息質量和報表披露要求。若企業退稅業務較多,可以自行將“應收出口退稅款”由明細科目升格為一級總賬科目,而無需官方再通過發文的形式予以明確。建議將該部分內容從22號文件中刪除,使文件更加聚焦于稅制改革新形勢下的重點內容?輥?輰?訛。

(三)增值稅會計法律地位有待提升且核算架構有待改進

自全面“營改增”以來,增值稅已經當之無愧成為國內第一大稅種、財政收入的主要來源,但與所得稅相比,增值稅無論是稅收層面的立法抑或會計核算層面的建制都嚴重滯后。增值稅與所得稅“立(修改)法”進程對比如表4所示。

由表4可見,增值稅歷經數次修訂后,其法律(規)地位依然是國務院頒布的行政法規,而所得稅在稅收立法層面早已是全國人大或其常委會通過的法律,增值稅在稅收體系中的主體地位與其現行法律(規)地位極不匹配。另外,《所得稅》準則作為《企業會計準則》的一個重要組成部分,財政部在2006年就已頒布,其法律(規)地位屬于部門規章;而增值稅會計迄今為止,仍然是財政部發布的處理規定,屬于規范性文件。部分增值稅的會計核算散見于前述《存貨》等準則當中,尚未有具體會計準則系統規范增值稅會計核算。增值稅會計未得到應有的重視,主要是受美國公認會計準則和國際會計準則的影響[ 4 ]。由于上述會計準則均無相應且成熟的內容可供借鑒和參考,導致我國增值稅會計準則的建設一直停滯不前。全面“營改增”之后,增值稅對國民經濟和社會發展的作用愈加凸顯,加快制定增值稅會計準則的呼聲日漸高漲,建議財政部與國家稅務總局共同提請全國人大適時啟動增值稅立法工作,將其目前法律地位由行政法規上升至法律。相應的,效仿《企業所得稅法》及《所得稅》會計準則,財政部也應及時制定《增值稅》會計準則,讓《增值稅會計處理規定》盡早“躋身”于會計準則行列,為納稅人的法律遵從提供堅實前提。

此外,22號文件并未從根本上改變增值稅會計核算架構,其會計處理框架依然沿襲以稅法為導向的財稅合一模式,稅法對財務會計有著嚴重干預,增值稅會計的某些處理方法與財務會計的基本理論形成嚴重沖突。其主要弊端表現形式之一:仍然將增值稅視為價外稅,增值稅不作為企業經營過程中產生的費用,不記入“稅金及附加”科目,游離于損益表之外。這種做法不僅影響了會計信息之間的可比,而且無法反映企業增值稅的真實稅負。更為重要的是,由于無法通過報表獲取稅法與會計各自核算體系下“應納增值稅”的稅額及差異,致使增值稅相關實證研究?輥?輱?訛無法開展。建議制定《增值稅》會計準則時,應考慮重建其會計核算架構,借鑒《所得稅》會計準則財稅分離的處理模式,設置“增值稅費用”“遞延增值稅資產”“遞延增值稅負債”等科目。通過改進和完善增值稅會計核算架構,不但能有效解決前述所列增值稅會計核算中出現的問題,體現其會計內涵且還原增值稅的稅收屬性,更具重大現實意義的是,還可計算增值稅的“會計—稅收差異”?輥?輲?訛,使得增值稅稅收籌劃(避稅)的實證研究能夠從無到有進行開展,為豐富增值稅的相關理論及實務研究提供不可或缺的經驗證據。

【參考文獻】

[1] 于長春.關于制定《增值稅會計準則》的探討[J].稅務與經濟,2000(5):14-17.

[2] 李琳,夏鵬.增值稅會計處理解析[J].稅務研究,2017(2):94-98.

[3] 蓋地.增值稅會計:稅法導向還是財稅分離[J].會計研究,2008(6):46-53.

[4] 郭妍,應永勝.我國現行增值稅會計核算方法缺陷及校正[J].會計之友,2009(8):56-57.