黃土高原、軍民生產與“最優合約”

王勇 文娜

摘要:陜甘邊區的軍民大生產運動之所以能夠激發出最大活力,“小米加步槍”這一軍民合作模式之所以有力量,是因為實現了在外部威脅條件下的生產能力與防御能力的最優均衡。源于西周的井田制實質上就是軍事屯田制,這一制度解決的主要不是土地產權問題,而是士與農或牧與農之間的勞動分工和谷物歸屬問題,其中蘊藏著一種憲制意義上的“最優舍約”——“生產交換保護”,或“納稅交換/兌現保護”。在黃河中上游一帶的黃土高原上生存和發展,缺乏的不是土地,而是最優的制度安排。以黃土高原為錨點,以“軍民合作”為主線,便可對大歷史視野中的強盛中國及其動力之源提出一個通貫性的解釋。

關鍵詞:陜甘邊區;黃土高原;軍民合作:井田制;屯田制;最優合約

一、生產能力與防御能力的最優均衡——一個理論假設

新制度經濟學的創始人之一杰克·赫舒拉發在闡述其“生產或交換與掠奪或沖突”理論模型中,引用了維弗雷多·帕累托的一個觀點:“人類有兩種不同的勞動方式:一種是生產或改造經濟商品,另一種是占有他人所生產的物品。”接著,赫舒拉發進行了理論上的引申:“賽跑時,如果想贏取獎金,獲勝的主要方法有兩種:一種是自己跑得快一點,另一種是絆倒你的對手。”“生產與交換的方式可以增加社會財富的總量。掠奪與沖突的方式僅僅在總量(減去斗爭中所消耗的部分)的基礎上進行了再分配。在需要抵御侵略者的社會中,即使偏好采取和平方式的決策者也需要在這兩種策略之間做出權衡。而且實際上,所有的選擇都是受沖突影響的”。

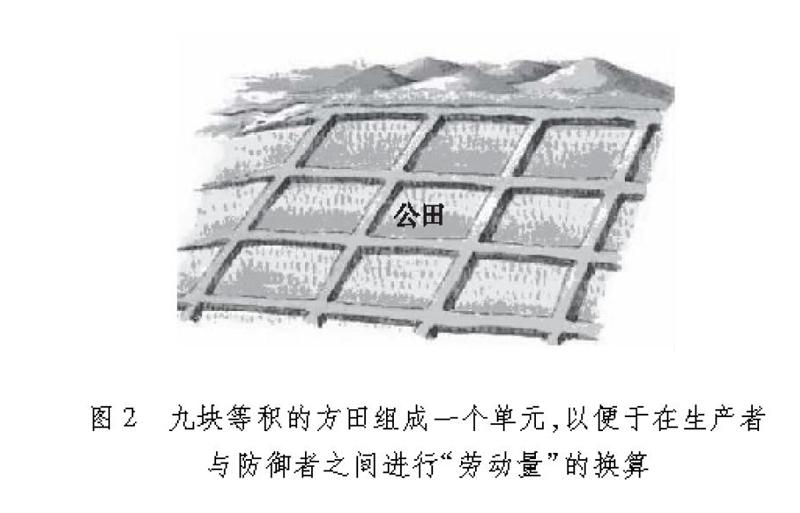

“在需要抵御侵略者的社會中,即使偏好采取和平方式的決策者也需要在這兩種策略之間做出權衡”。這是一句重要的話。偏好和平的生產者,最優的選擇是將“掠奪者”轉化為“防御者”,即化敵為友,將對抗者吸納為合作者。事實上,大歷史中凡是偏好和平的生產者,是能夠內生出防御者的,也就是說,生產者與防御者其實是一體兩面,相輔相成的,目標是每個參與者“得其應得”,付出與收獲相稱,無內耗,無盤剝。只要是有“免費搭車者”或容忍掠奪者的制度,就不是最優制度,都不會持久維持的。因此,任何社群,如果要想持續生存和發展,就必須實現生產能力與防御能力的最優均衡(圖1)。生產能力強而防御能力弱,只會造就一個“脆弱的富國”;生產能力弱而防御能力強,又會造就成一個“脆弱的強國”。生產能力與防御能力的最優均衡,受一定的“規模經濟”的限制,只有在特定時空條件下才能實現。“最優均衡解”意味著有最強的“反脆弱能力”。

二、問題意識:陜甘邊區的軍民大生產為什么能夠激發出最大活力

陜甘邊區的軍民大生產運動是發生在抗戰大后方的重大歷史事件,其成功的經驗值得在學理上認真總結。1939年2月,毛澤東在延安生產動員大會上針對根據地日益嚴重的經濟困難局面,提出了“自己動手”的口號。隨后各根據地逐步開展了大生產運動。抗日戰爭進入最困難的時期后,1943年10月1日,中共中央在《開展根據地的減租、生產和擁政愛民運動》的指示中,要求各根據地實行“自己動手、克服困難(除陜甘寧邊區外,暫不提豐衣足食口號)的大規模生產運動”。之后,“自己動手,豐衣足食”的口號作為各根據地克服經濟困難,實現生產自給的努力目標。同時,還提出了“發展經濟,保障供給”的方針。在這些號召的指引下,在陜甘寧邊區內部開展了一場轟轟烈烈的軍民大生產運動。這場運動確實激發出了當地軍民熱火朝天的勞動熱情和實干精神,為根據地擺脫外部封鎖,發展壯大自身,積累了堅實的人力、物力和財力基礎,為最終取得抗戰勝利和解放全國提供了強勁的動力來源。

為什么陜甘邊區的軍民大生產運動能夠激發出最大活力?為什么當時的南梁和陜北一帶的軍民有強烈的“合作”“互信”和“擁軍愛民”的傾向?“小米加步槍”背后的軍民合作機理是什么?為了回答這些問題,我通過初步的實地考證和文獻整理后發現,這是由特定的歷史背景和地理環境條件所決定的:剛剛落腳于陜北的紅軍迫切需要解決吃飯和生存問題,而流落到這里的難民和當地散戶居民則非常渴望安全和防御,這樣,有生產能力的農民和有武裝力量的共產黨軍隊在遠離國民黨統治中心的南梁和陜北一帶,就有了“合作”與“互信”的強烈愿望,這就是“人和”。另外,“外部威脅產生集體行動”,外部敵人的圍剿和封鎖需要內聚以自保,這是“天時”;南梁和陜北一帶的黃土高原地廣人稀,土壤和氣候條件不算最差,有些地方甚至有肥沃的水土條件,有進行墾殖而實現“自給自足”的條件,這是“地利”。陜甘邊區的軍民大生產運動之所以能夠激發出最大活力,原因就體現在這三個方面的細節之中,這里不打算詳細梳理和舉證。茲舉一二例以闡釋。

據資料記載,早在1930年秋天,劉志丹在南梁平定川考察時,有個老楊村只有幾戶人家,有一老婆婆和兒媳婦為了招待劉志丹,瞞著他們,連夜摸黑上山,拔回了尚未成熟的蕎麥,揉下顆粒,用鍋炒干,用搟面杖碾爛,再用細籮過了,為劉志丹做了頓他最愛吃的蕎表面條。當劉志丹得知詳情表示歉意時,那位樸實的老媽媽真誠地對劉志丹說:“只要鬧紅成了事,把心摘下來也舍得。”這件事曾經在陜甘寧邊區傳為佳話。在經過深八的調查研究之后,劉志丹堅定了在南梁一帶建立革命根據地的決心。從這件事中,可以發現幾個細節:當時的南梁平定川老楊村只有幾戶人家,說明這個村很可能是當地的散戶居民或流落到這里的難民,而不是世居的并有自衛能力的血緣性家族聚落,他們在這里生存其實很不安全。另外,那位老媽媽之所以赤誠對待劉志丹,并說“只要鬧紅成了事,把心摘下來也舍得”,說明老媽媽對劉志丹等紅軍戰士是有期盼的,這里面其實隱含著“誠實勞動兌現安全保護”——“軍民合作”——這樣一種合約結構。紅軍到這里來的目的,也不是為了向當地人“征稅”,而是要取得當地百姓的信任與合作。

近代時期的黃土高原流傳著這樣一句諺語:“房是招牌地是累,攢下銀錢是催命鬼,房要小,地要少,養個黃牛慢慢搞。”這實質上是沒有安全防御保障條件下的當地農民的理性選擇。當時,遠離國民黨統治中心的南梁和陜北一帶,是一個“弱國家空間”,有自由,但是沒有安全。“任是深山更深處,也應無計避征徭”,這首詩描述的情形是不能說明這里的真相的。之所以“不擁恒產”,是因為沒有對財產進行自我保護和防御劫掠的能力。“有恒產者有恒心”,其意應是:之所以有擁有恒產者,是因為有無恒產而有恒心者的保護,孟子說過,“無恒產而有恒心者,惟士能為”;反過來,之所以有無恒產而有恒心者,是因為有恒產者能夠為他提供后勤保障。有恒產者與無恒產者,是相輔相成,缺一不可的。因此,黃土高原上的生產者與愛好和平的“武裝者”之間,有“合作”與“互信”的強烈愿望。生產者與防御者之問一旦達成合作的“默契”,就會形成一種正反饋效應:生產能力逾強,則防御能力逾強;反之,防御能力逾強,則生產能力逾強。

南梁革命紀念館中珍藏著一口大鐵鍋,旁邊注著這樣的文字:“1935年1月,紅四十二師第三團和西北抗日義勇軍離開南梁,揮師北上時,馬大爺的媳婦劉文英用這口鍋一天一夜炒出石二小米,給戰士們做軍糧。”可以看出,當時的炒小米應是營養最全、保質時間最長、最便于攜帶的“高濃縮”的行軍干糧,是最適合游擊戰的軍糧。小米+步槍=人民軍隊的主要裝備和食物供給。小米加步槍,象征著當時條件下,陜甘農區的生產能力與防御能力之間的最優配置,尤其是在溝壑縱橫的黃土高原從事游擊戰爭時。同樣,小米+步槍之問也能形成正反饋效應:食物越豐富,武裝力量越強大;武裝力量越強大,食物越豐富。

陜甘邊區的軍民合作,還體現在“變工隊”“互助組”等軍民互助的一系列日常行動之中。1944年,陜甘寧邊區部隊幫助群眾鋤草、秋收、推磨、修水利出動人工74600余個,牛工2200余個,幫助開荒7750畝,贈送工具792件。

三、“地廣人稀”:黃土高原上的生存不缺土地。缺的是最優的制度安排

如前所述,陜甘革命根據地時期,南梁和陜北一帶的黃土高原地廣人稀,土地條件并不算最差,有進行墾殖而實現“自給自足”的條件,這是一個重要的“地利”條件。歷史上,陜北隴東一帶,是華夏始祖軒轅黃帝的主要活動區域,實為中國農耕文明的發祥地。號稱“天下第一陵”,或“華夏第一陵”“中華第一陵”的黃帝陵,就位于陜北黃陵縣城北橋山。黃河中上游肥沃松軟的黃土地帶主要就分布在這里,早期的先民甚至可以使用木制或骨制的耕具進行耕作。

何炳棣先生在談到黃土的性能時,曾引用過以下重要的資料:“最早討論黃土物理化學性能與農作方式關系的是本世紀初美國地質學家和中亞考古發掘者龐波里(Raphad Pumpelly)。針對著世界最大最典型的黃土區,也就是華北的黃土區,他曾作以下的觀察和綜述:它(黃土)的肥力似乎是無窮無竭。這種性能,正如(著名德國地質學家)李希特浩芬(Ferdiu and Riehthofen)所指明,一是由于它的深度和土質的均勻;一是由于土層中累年堆積、業已腐爛了的植物殘體,而后通過毛細管作用,把土壤中多種礦質吸到地面;一是由于從(亞歐大陸)內地風沙不時仍在形成新的堆積。它‘自我加肥(self-fertilizing)的性能可從這一事實得到證明:在中國遼闊的黃土地帶,幾千年來農作物幾乎不靠人工施肥都可以年復一年地種植。正是在這類土壤之上,稠密的人口往往繼續不斷地生長到它強大支持生命能力的極限。”

毛澤東在與彭紹輝談到抗大七分校的創辦時,彭紹輝曾說,那里原始森林樹木多,是個青山綠水的地方,夜間還能聽到狼叫。“南泥灣”和南梁大小鳳川的“軍民大生產基地”,之所以開荒耕種能夠成功,與這里的疏松的黃土地質條件是密不可分的。這說明,地廣人稀的黃土高原上的生存不缺土地,缺的是最優的制度安排——在土地上最有效率地投入并配置人力資源,且能保護勞動成果免遭掠奪并公平分配。

四、“粟谷易械”與“通功易事”——井田制是為了實現當時條件下生產者與防御者之間的最優合作

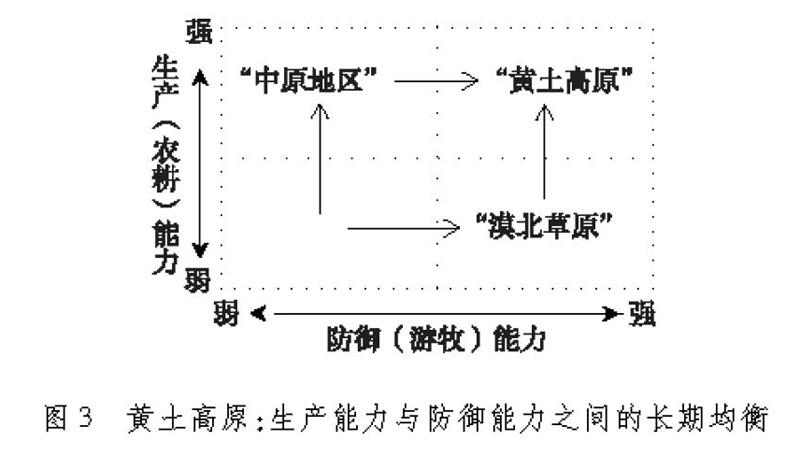

對于西周時期的井田制,盡管《孟子》中有較為詳細的說明,其中最為關鍵的一句描述就是“方里而井,井九百畝,其中為公田,八家皆私百田”,但是,其是否屬實,如何運行,什么機理,學界一直有爭議,并沒有一致的意見。對此,我想結合幾位前輩學人的觀點,提出一種新的解釋:井田制是為了實現當時條件下生產者與防御者之間的最優合作而設計一種合約結構(圖2)。這一觀點,是從以下學者的觀點的概括抽象出來的。

1.揚志文的“合約結構說”。楊志文認為,井田制解決的不是土地產權問題,而是谷物歸屬問題和勞動分工問題。“在人口規模較小,土地不稀缺時,公地決不會導致悲劇。但是,對于定居農業,即使土地沒有租值,人們還是會劃分土地,這不是為了確定土地產權,而是為了確定農產品的歸屬”。農夫在公田上勞動的目的是為了交換公共產品。“既然貴族提供了保護,農戶就必須用自己的所有物來交換。農民繳納的勞動就被用來耕種‘公田,收入用來支付貴族的車馬兵甲費用。問題是農夫分散在面積很大的公田上勞作,監督起來很困難。因此,貴族把土地按井字形分成大小相等、易于觀察的方塊,每塊為1田,劃出一部分作為公田。這種易于觀察、大小相等的方塊公田就使得野人繳納的勞役大致上均等。每四對野人擔負一塊公田的耕種。工作總量是既定的,有人偷懶,他人必須多干,農夫都有激勵監督他人是否努力工作。這就大大降低了監督成本。所以,井田制本質上是在分割勞動,用公田來承載野人繳納的勞役,公田和私田的劃分只是為了表示地上農產品的歸屬,而不是土地財產的劃分”。楊志文的這一觀點也印證了《國語·晉語四》中的說法:“大夫食邑,士食田,庶人食力。”這里至少體現著庶人與士之間的分工:庶人責任生產耕作,士負責安全防御和公共管理。

2.李埏的“分工說”。李埏認為,孟子的井田說中的分工論是進步的,完全應該肯定的。之所以是每田百畝,是為了在當時的生產條件下保證每個家戶生存和人口再生產的土地之“規模經濟”,所謂“百畝之田,匹夫耕之,八口之家,足以無饑矣”(《孟子盡心章》)。不同職業的人要進行分工和交換,即所謂“通功易事”和“粟谷易械器”。其實,李埏已很明確地提到了井田制中的“生產交換保護”這樣一個合約結構,井田制要解決的是生產者與防御者之問的有效分工與交換的問題。治人與治于人、食人與食于人的交換,就是一種合約結構,是謂“默契”,目的是“并耕而食,饔饗而治”。從這個視角去理解,“稅”的原義很可能就是“谷物兌換保護”。

3.趙儷生的“公私二重性說”。趙儷生認為“土地劃成有一定畝積的整齊的塊”是有意義或有意識的。真實的井田并不像《孟子》所描述的那樣“公田”一定就處在八塊“私田”的中央,有時“公田”就確實包在“私田”之中,形成“九方塊田”(nine-square land system);有時“公田”和“私田”在空間上隔開了,有時隔得很遠。但每塊“公田”和“私田”的畝積是均等的,這很重要。趙儷生引用了鄭玄的觀點:“藉之言借也,借民力治公田,美惡取于此,不稅民之所以自治也。”(《禮記·王制篇注》)趙儷生認為,私田勞動和公田勞動的比例,大體上是十比一;“古者什一,藉而不稅”,地租與賦稅是合一的。“私田”是份地,以保“有恒產者有恒心”;“公田”為土的公共防御開支提供后勤保障,故“無恒產而有恒心者,惟士能為”;公田上的“公積勞動”,是為提供公共“貢”品,或交換公共保護。

4.馬曜、繆鴦和的井田制之西雙版納“活化石”說。馬曜、繆鴦和的研究發現,解放前西雙版納的情況,與孟子對公田、私田的理解很相似,因此,井田制可能是符合西周的實際的。在解放前的西雙版納,“領主直屬土地”和“農民份地”是明顯分開的。農奴接受份地,同時對領主便有了封建義務。份地歸農奴自己耕種,收獲物也歸自己,但他們又必須代耕領主的私莊,私莊上的收獲物則全歸領主。這與孟子所說的“八家皆私百畝,同養公田;公事畢,然后敢治私事”,如出一轍么。尤其有意思的是,西雙版納大小領主的私莊都是分散在各個農奴寨,而非集中連片。顯然,西雙版納的公田、私田的劃分,體現出的也是“生產交換保護”這樣一個合約結構。

“納稅交換保護”,是美國學者史蒂芬霍爾姆斯,凱斯·R.桑斯坦在其《權利的成本——為什么自由依賴于稅》一書中提出的觀點。桑斯坦傾向于把民眾與政府的關系說成是“納稅交換保護”,民眾要實現自己的權利,就必須給守夜人支付報酬,實施權利/權力意味著分配資源。“如果國庫空虛,沒有一項美國人重視的權利可以切實地實施”。“在極大程度上,對福利權我們所獲得的保護標準是由政治決定的,而不是司法,無論這種權利是否被正式地憲法化”。“國庫虛空以及軟弱無力的行政只能是對紙面上權利的反諷”。可以看出,桑斯坦提出的“納稅交換保護”,意味著將民眾與政府(廣義上的政府當然也包括國家軍隊)之間的良性關系視為是一種“合約結構”。

井田制是為了以最低的交易成本實施生產者與防御者之間勞動分工的一種合約結構。“井田”的基本結構之所以必須是九塊等積的方田合在一起,組成一個“井”字形,目的就在于便于進行“勞動量”的換算。從理論上講,“公田”上的谷物是支付給防御者或提供公共服務者的報酬,如果預先指定的“公田”上的谷物產出不及“私田”上的產出,那么,士(防御者或公共服務提供者)可以取任何一塊“私田”上的谷物為其報酬,只要在九塊等積的方田中取出約定為自己的“九分之一”的谷物即可。事實上,從“收稅人”的角度出發,谷物相較其他作物(如根莖類)更容易征稅。谷物長于地表,它幾乎在同一時間全部成熟,收稅人可以在成熟之時到田里考察谷物,提前計算它們的產量,另外,谷物也便于運輸與儲藏。九塊等積的方田上種谷物,是為了方便對共同勞動量的觀察、度量和換算,以便在8個生產者單位與1個防御者單位之間進行公平分配。

但是,由于“無恒產而有恒心者,惟士能為”,土(防御者或公共服務提供者)不可能在事后擅自變更或指定“公田”。如果8個私田生產者單位,在“公田”上的投入不足,“公田”產出不及“私田”,那也是士的責任——未盡“勸耕”或“輔助農耕”之責,后果需要自己承擔。有鑒于此,在“公田”上的投入不足,“公田”產出不及“私田”的情形,應該極少發生。作為一個思想實驗中的正義標準,羅爾斯的“切分蛋糕”中的“正當程序”是這樣的:“先切蛋糕者,必須后取自己的份額。”試想一下,在這樣一個正義標準面前,理性的切糕者,會以最均等的分額、最公平的方式切分,這樣才能保證他自己的利益最大化。從理論上講,這也是一種執行的邊際成本最低而收益最高的合約結構。老子在《道德經》中之所以指出“圣人執契,而不責于人”,本意并不是“圣人是執有債券,而不去討債的人”,而是“圣人是能夠制定最優契約的人”。因為圣人能夠制定最優契約,約束自己,實現雙方或多方共贏,因此,也就不會出現“債”的問題。

五、“隹兵驅鳥”與“正義之師”——《大盂鼎·隹》新解

張中一先生對《大盂鼎》有自己獨到的解讀,他認為,《大盂鼎》記載的其實是西周的“輿國史”即軍事屯田(屯田拓邊或屯田伏兵)的歷史。其中的“隹”,實指一種短尾鳥,禽獸的總稱,引申為戰旗上的軍徽,指代軍隊。“隹九月”,這句話的原意是:“軍隊匯合士卒按月令生產。”為什么以“隹”作為軍隊的象征符號?通過初步的對慶陽民問老農的訪談,我覺得,這很可能與早期屯田中的主要“敵人”——鳥獸有關。早期黃土高原地廣人稀,土地并不稀缺,星羅棋布的農墾點也不會從根本上威脅采集狩獵族群的生存,因此,農耕收獲物也不大可能是采集狩獵族群劫掠的對象,劫掠者更可能是鳥獸。

據隴東民間老人講,谷子收獲季節的最大威脅是麻雀。這樣看來,“隹”很可能是早期農耕者馴化后的用于驅鳥的“獵鷹”。由此可以認為,早期的“武裝力量”并不是用于發動戰爭或掠奪的目的,而是用于防御的“和平目的”。粟與黍,也就是廣義上的“小米”,既然是“百谷之長”,也就成了鳥類尤其是麻雀的最愛。早期黃土高原上種植量最大的谷物之所以是粟,大概是由粟的天然優勢所決定的。粟的最大優勢被一首唐詩道破:“春種一粒粟,秋收萬顆子。”粟每株有90多個小穗,每穗有100多粒,合計每株產籽萬粒。即粟與小麥的產籽率相差250倍,堪稱霄壤之別。故,西周時期,井田制中“軍民合作”(士一農合作)中的“軍”,其重要組織部分應是負責驅鳥的“隹兵”。《道德經》(王弼版)中,有這樣的一篇相關內容:“夫隹兵者,不祥之器,物或惡之,故有道者不處。……兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡為上。”從整篇的閱讀中,可以進行合理的推測:“隹兵”源起于防御和保衛勞動成果,而不是為了戰爭或掠奪,因此,才“不得已而用之,恬淡為上”。從“隹兵”源起上,就能明白,中國的武裝力量或人民軍隊,為什么是“正義之師”“和平之師”。這是真的!

六、“軍民合作”——大歷史視野中的“強盛中國”及其通貫性解釋

1943年4月,由旅長王維舟、副旅長耿飚率領的八路軍一二九師三八五旅七七〇團執行毛澤東主席和朱德總司令的屯田政策,開赴華池縣大風川開展了轟轟烈烈的大生產運動。陜甘革命根據地時期的“南泥灣”和南梁大風川的“軍民大生產”,性質上屬于軍事屯墾,這與西周時期的“井田制”是相通的。于省吾在其《略論西周金文中的“六自”和“八自”及其屯田》一文中,明確提出,西周時期就出現了屯田制。錢穆先生也認為,西周建國的過程是一種軍事屯田的過程,這就是“封疆”,這與井田制的建立是一回事。如前所述,屯田尤其是軍事屯田,直接的目標就是為了實現生產能力與防御能力之間的最優均衡或最優匹配;而且,這一組合中的規模效應很重要,屯田組織的規模不能太大,也不能太小,太小沒有自衛能力,太大沒有效率。

具體而言,即從生產能力與防御能力之問的配置而言,前者強而后者弱,則勞動成果無力保護,不是均衡解:后者強而前者弱,則武裝力量的給養無法保障,也不是均衡解。生產能力與防御能力,在早期的歷史中,通常體現在農牧兼營中,農耕者多負責耕種,畜牧者多負責或兼任防衛,因為畜牧者有天然的移動性和戰備能力。因此,“農”和“牧”可分別比喻為生產能力和防御能力,或農業能力和軍事能力。從歷史地理文化視角看,“軍民合作”的雛型可追溯到“農牧合作/分工”。黃土高原,尤其是當時的陜北和隴東一帶,還是典型的半農半牧區,具有“農牧合作/分工”的傳統優勢。中原地區,是農主牧副;漠北草原,是牧主農副。這就是說,從地緣上講,中原地區和漠北草原都不能長期保持生產能力與防御能力之問的最優均衡,而只有黃土高原有這種可能。

對于陜甘革命根據地這一塊黃土高原在中國革命中的地位作用,毛澤東有過2次評價。一次是1945年2月,在中共中央黨校作報告時,毛主席說:“陜甘寧邊區的作用非常大。我說她是中國革命的一個樞紐,中國革命的起承轉合點。”“這個地方是落腳點,同時又是出發點”。另一次是同年4月,在中共七大預備會議上,毛主席再次強調:“沒有陜北那就不得下地。我說陜北是兩點,一個落腳點,一個出發點。”其實,從大歷史來看,黃土高原也是先周族人、秦人和隋唐“關隴集團”的“落腳點”,又是他們后來的“出發點”。由此可見,以黃土高原為錨點,以“軍民合作”為主線,可以對數千年來的“強盛中國”及其動力源泉給出一個通貫性解釋(圖3)。

雷海宗先生在其《中國文化與中國的兵》一書中認為,“軍民關系”是透視中國歷史興衰的一個窗口——軍民關系緊密則國家興,軍民關系疏遠則國家衰。為此,他大致提出了這樣一個歷史分期:“一周”期是“軍民合一”的古典強盛中國;“二周”期(秦漢以后)退化為“軍民分立”甚至“軍民對立”;“新三周”,陜北軍民再融合,擊退日寇,解放中國。從雷海宗先生的觀點中可以得出,華夏活力之根,必在“古典中國”之“屯田”+“農戰”也!優化軍民之間的合約結構,扣緊軍民之間的反饋環,是最為根本的“憲制”問題,是民族復興和國家強盛之本。以陜甘邊區為代表的大后方“軍民大生產運動”及其為中國革命成功所提供的強大動力,預示著民旅復興和國家強盛的又一個新的歷史起點,這也正是對這一中國大歷史規律的最新詮釋。